■ 米国債金利から振り返る世界の10年 ■

皆さんお久しぶりです。

巷でも「金融緩和バブルの崩壊は時間の問題」と言う人が多い昨今、「バブルが崩壊するぞ」などと書いても面白く無いので、こういう時はノンビリと米国債金利から、最近の10年間の世界を振り返ってみたいと思います。

■ 2018年に崩壊していたかも知れない金融緩和バブル ■

2008年9月にリーマンショックが起き、その後、各国中央銀行は大規模な金融緩和(量的緩和)に踏み切ります。大量に供給される資金を元に資産市場は右肩上がりに拡大します。「リーマンショックバブル(金融緩和バブル)」です。

「バブル崩壊10年周期説」の例に漏れず、リーマンショックから10年経った2018年に金融緩和バブルは崩壊の危機に晒されました。実はこの危機に気付いていた人は市場関係者だけだと思います。

FRBは2015年末から利上げに踏み切りますが、2019年1月に利下げに追い込まれました。実は2018年頃から資産市場の下落が始まており、2018年の前半はジャンク債市場などは酷い事になっています。FRBは金融緩和バブル崩壊を防ぐ為に利下げを決定する前に、MBSの買い入れを再開するなど市場への資金供給を増やしました。量的緩和の再開です。米国債金利は2018年10月をピークに金利が下がっています。FRBの資金供給量を見る指標としてはFRBの金利よりも米国債金利の方がリニアに反応して分かり易い。

■ 市場の救世主「新型コロナウィルス」 ■

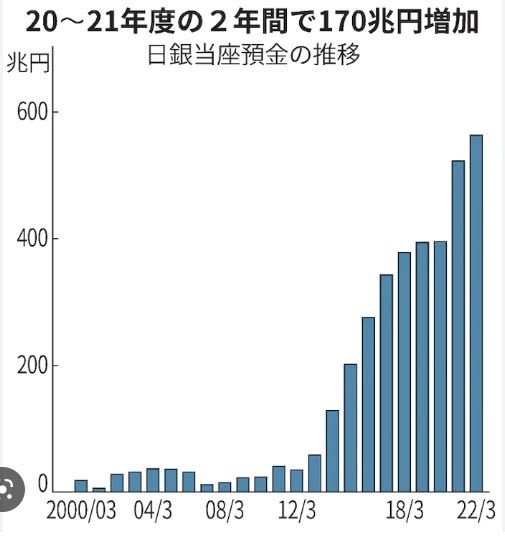

FRBの利下げは2019年10月で一旦停止します。この時、米国債金利も上昇に転じています。2019年の12月に武漢で新型コロナウイルスが発生し、2020年の始めからは世界がコロナ危機に陥り始めます。ロックダウンが各国で実施される中、2020年3月にFRBを始め各国中央銀行は無制限の金融緩和を宣言し、短期間の内に大量の資金を放出しました。

実はFRBの利下げ停止によって米国債金利がジワジワと上昇に転じていたのですが、コロナ緩和によって一気に金利は低下しています。米国債金利の金利上昇局面では、ジャンク債市場や株式市場にも下落圧力が掛かっていますから、コロナ危機が発生しなければ、金融緩和バブルは終焉していたと私は妄想しています。

尤も、コロナ危機はバブル崩壊を防ぐ為に仕掛けられた?のでは無く、グレートリセットの一環として最初から計画されていたと私は妄想しています。副作用としてコロナバブルで市場は「噴き上がって」いまが、これはバブル崩壊とその破壊力は増したとも言えます。

■ インフレを発動させたウクライナ侵攻と、中国のゼロコロナ ■

私などはバブルの崩壊を予測する度に外して来ましたが、その原因はなかなかインフレ率が高まらない事にありました。インフレ率が低い間は、市場に黄色信号が灯ると、中央銀行が利下げや緩和拡大で市場を救う事が出来ます。しかし、コロナによるサプライチェーンの寸断と、ウクライナ危機による原油・ガス価格の高騰でこの環境が一変します。成長の限界によって(実は金融緩和によって)久しく起こっていなかったインフレが世界中で発生します。

原油価格についてはウクライナ危機の前から上昇していたとの指摘もありますが、これはコロナバブルの過剰流動性が流入した為とも考えられます。FRBがコロナ緩和の縮小を初めていたので、資金がコモディティーに逃避し始めていた。そこで、ウクライナ危機が始まったので過剰流動性は一気に原油市場に流入した。

■ 市場に取り残された資金 ■

最近は米国債金利は4%台に接近しています。これはアメリカの高インフレを反映したものですが、ジャンク債市場や、社債市場はこれから金利上昇(価格低下)で不安定になります。(既に昨年辺りはジャンク債市場は大荒れでしたが)

テスラを始めとする米ハイテク株も大幅に下落しましたが、社債の発行コストが上昇したので「自社株買い」で株価を支える事が不可能になった事も要因です。

バブル末期は市場は乱高下するので、短期的には社債市場も株式市場も盛り返す曲面もありますが、最後は崩壊で終わる事は約束されています。今市場で運用されている資金は「逃げ場の無い資金」です。庶民の資金を原資にしたファンドや、年金資金、そして「損を取り戻そう」とする個人投資家の資金が市場に取り残されています。

■ インフレ率は低下するか? ■

市場のもっぱらの関心事は、「インフレはいつまで継続するのか?=利上げはいつまで続くのか?」でしょう。ロシアはウクライナ侵攻をじっくりと進めています(意図的に)。エネルギー市場の逼迫は当分続きます。

アメリカは無根拠な中国敵視をエスカレートさせ、中国とのデカップリングを進めています。これもインフレ要因です。トランプ時代から米中デカップリングを模索していますが、アメリカの対中貿易額は一向に減りません。これでは戦争を始めた途端に、中国からの輸入が途絶えてアメリカは干上がってしまいます。日本も同様です。アメリカ・オランダ・日本は半導体製造装置の対中輸出を禁止しましたが、中国圏を除く地域での半導体供給体制に目途が立ったのでしょう。

世界の工場として安価な製品の供給源となっている中国とデカップリングを続けてる限り、インフレ率の上昇は留まる所を知りません。今までは「エネルギーコスト」がインフレの要因でしたが、これからは「中国とのデカップリング」がインフレをさらに押し上げる。

こう考えると市場に希望はあまり無い様に思います。

■ 最期は戦争でウヤムヤにして来た世界 ■

メディアが対中脅威論を煽るので、日本人の多くが「中国やロシアと戦争になるかも知れない」と漠然と考えています。しかし、どれだけの人が、日本と中国が本当に戦闘する状況を想定して、投資や生活設計をしているでしょうか?

「対中戦争」などというのはテールリスク同様に発生確率は非常に低く、故にこれを恐れていては投資も生活設計も成り立たないと考えるのが普通です。例えば自衛隊基地がある地域に住んでいる人が、中国からのミサイル攻撃を想定して引っ越すでしょうか・・・。答えはNOです。

ところが、台湾や尖閣で日中が戦争状態に入れば、一瞬にして状況は一変します。ウクライナ同様に日本のどの自衛隊基地にミサイルが飛来しても不思議では無くなるのです。この様な状況で、人々がテーマーパークに遊びに行く事はありませんし、デパートで高級品を買う事も無いでしょう。「戦時体制」になるのですから、当たり前です。

当然「緊急事態条項」が適用され、ブログで妄想をまき散らす事も出来なくなりますし、反政府行動も制限されます。

この様に一度戦争が始まれば、投資環境どころか、生活の全てが一変してしまいます。例えリーマンショック以降の金融緩和バブルが崩壊しようが、人々は「戦争なのだから仕方が無い」と諦める。こうして、「経済の袋小路」は戦争によって打破されて来た(失敗をウヤムヤにされるとも言う)・・・これが世界の歴史。

コロナを巡る一連の流れから、私は「世界の経営者はパナイ」という印象を新にしました。目的遂行の為ならば、彼らは手段を選ばないでしょう。例えそれが戦争であっても。

私は最近「AI失業」を怖いと考えていましたが、それより先に「戦争」の心配をした方が良いかと真剣に悩んでいます。コロナワクチンを接種された方は「ワクチン戦争」の渦中にある訳ですが・・・。米国債金利の話から、飛躍してしまいました・・・。