ティエレンの装甲材質は何なのか詳しいことは分かりませんが、「ティエレン=鉄人」というからには、鉄であってほしいと思います。塗装がハゲれば鈍いグレーの地肌が見え、雨に打たれればサビ付き、スリ傷はシルバーに輝く、そういうイメージが似合うデザインだと思います。他の陣営の機体は特殊なカーボンで出来ているらしいですが、ティエレンは鉄だと思いたいです。

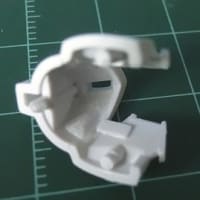

太ももやスネおよび前腕の接着剤が乾くのを待つ間に、増加装甲のパーツを組み立てていきます。ここで気になるのが、シールドのパーツの側面というか端面のフチがめくれたようになっていることです。写真では分かりにくいですが…(汗)。

ティエレンの各部に装備されているL字型に曲がった板状の装甲板はどういう製造工程で造られているのか不明ですが、個人的にはこういった平面的は装甲は平らな金属板をレーザーか何かで切断したもの(場合によってはプレス加工する)を組み立てて溶接しているという解釈をしています。一方、複雑な形状や曲線的な装甲は鋳造もしくは鍛造で造られているのでしょう、と…。まあ、ティエレンのシールド類もひょっとしたら鋳造品かもしれませんけどね(汗)。板を切って貼り合わせるよりも、溶けた金属を鋳型に流し込んだ方が手っ取り早いでしょうから…。

プラモデルは金型を鋳型とした鋳造品ですので、製品にはどうしても鋳造品の特徴が出てしまいます。その一つがパーツのフチのめくれたような形状です。

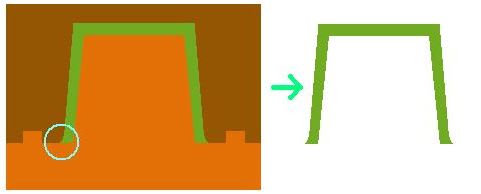

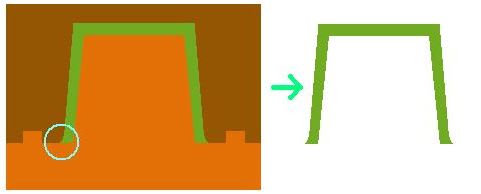

筆者はプラモデルなどのプラスチック成型品の製造現場をじかに見たことがないので、推測で書いていますが、おそらくパーツのフチのめくれは図のような状態で発生しているのではないかと思います。

図の茶色部分がパーツの表側の金型、オレンジ部分がパーツの裏側の金型、グリーン部分が流し込まれたプラスチックです。

金型の表面は、プラスチック成型品の表面をキレイに仕上げるために丹念に研磨されているそうですが、その研磨の作業時にパーツ表側金型の外周部分のエッジが多少落ちてしまっているのではないかと思います。これは仕方のないことです。そのエッジの部分に流れ込んだプラスチックはエッジの丸さを反転したように鋭いエッジとなり(写真の丸で囲った部分)、結果として成型品のフチがめくれたような形状になるのではないかと思うのです。

鋳造装甲と解釈すれば、このパーツ周囲の「めくれ」はある意味非常にリアルなのですが、鉄板を溶接した装甲という解釈にはジャマになります。そこでプラ版に両面テープで貼り付けた耐水ペーパー(600~800番)でパーツの端面をヤスリ掛けし、平らに成型しました。パーツによっては端面の真ん中あたりにパーティングラインが入っていたりするので、その辺りは特に丁寧にヤスリ掛けする必要があります。

写真左:ヤスリ掛け済みのパーツ端面です。写真ではほとんど分かりませんねぇ(汗)。

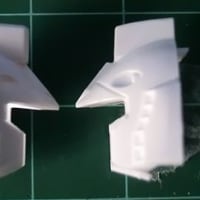

写真右:左がヤスリ掛け後、右がキットのままのスネ装甲側面です。う~ん、やっぱり写真では分かりにくい…。

ヤスリ掛けの作業が終わり、裏面のパーツを組み付けた装甲板です。肩シールドとスネの大型シールドは、ポリキャップを挟み込むのを忘れないようにしましょう。忘れると分解しにくいですから…(汗)。

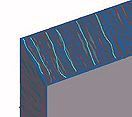

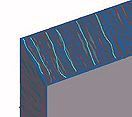

鉄板は薄いものを直線的に切る場合なら「シャーリング」と呼ばれる切断機で切断するのですが、分厚かったり複雑な形に切り抜く場合にはレーザーまたは高圧水流で切断する場合が多いです。筆者は昔、仕事でレーザー切断された鉄板に接する機会が多かったのですが、切断面は青黒く光ったギザギザの状態でした(図は記憶を元に描いたイメージ画像です)。機械の性能によってはもっとキレイな切断面なのかもしれませんが…。

1/144スケールのような小スケールの場合は意味が無いかも知れませんが、1/20ぐらいのスケールになると装甲の端の部分の端面に、装甲表面の平面に対して垂直にヤスリ傷をワザと付けて表現してやっても良いかもしれません(スコープドッグの時に書けば良かった:汗)。

今回の作業は必ずやらなければならない作業ではありませんが、やればやっただけの結果が得られる作業でもあります。材質や製造工程を想像して表現するという作業は、ガンプラを「組み立て式アクションフィギュア」から「リアルな模型」にグレードアップするための手段の一つだと思います。全塗装をしない場合でも、ウェザリングを施せば違いがハッキリ分かりますよ~。

さて、板を貼り合わせて作った装甲なら当然、ミリタリーモデルでよく見かけるような溶接跡を表現しなれればならないのですが、今回はあまり考えないことにします(←え~っ!?)。300年後の世界なら、溶接技術もモノスゴいことになっているでしょうし…。

太ももやスネおよび前腕の接着剤が乾くのを待つ間に、増加装甲のパーツを組み立てていきます。ここで気になるのが、シールドのパーツの側面というか端面のフチがめくれたようになっていることです。写真では分かりにくいですが…(汗)。

ティエレンの各部に装備されているL字型に曲がった板状の装甲板はどういう製造工程で造られているのか不明ですが、個人的にはこういった平面的は装甲は平らな金属板をレーザーか何かで切断したもの(場合によってはプレス加工する)を組み立てて溶接しているという解釈をしています。一方、複雑な形状や曲線的な装甲は鋳造もしくは鍛造で造られているのでしょう、と…。まあ、ティエレンのシールド類もひょっとしたら鋳造品かもしれませんけどね(汗)。板を切って貼り合わせるよりも、溶けた金属を鋳型に流し込んだ方が手っ取り早いでしょうから…。

プラモデルは金型を鋳型とした鋳造品ですので、製品にはどうしても鋳造品の特徴が出てしまいます。その一つがパーツのフチのめくれたような形状です。

筆者はプラモデルなどのプラスチック成型品の製造現場をじかに見たことがないので、推測で書いていますが、おそらくパーツのフチのめくれは図のような状態で発生しているのではないかと思います。

図の茶色部分がパーツの表側の金型、オレンジ部分がパーツの裏側の金型、グリーン部分が流し込まれたプラスチックです。

金型の表面は、プラスチック成型品の表面をキレイに仕上げるために丹念に研磨されているそうですが、その研磨の作業時にパーツ表側金型の外周部分のエッジが多少落ちてしまっているのではないかと思います。これは仕方のないことです。そのエッジの部分に流れ込んだプラスチックはエッジの丸さを反転したように鋭いエッジとなり(写真の丸で囲った部分)、結果として成型品のフチがめくれたような形状になるのではないかと思うのです。

鋳造装甲と解釈すれば、このパーツ周囲の「めくれ」はある意味非常にリアルなのですが、鉄板を溶接した装甲という解釈にはジャマになります。そこでプラ版に両面テープで貼り付けた耐水ペーパー(600~800番)でパーツの端面をヤスリ掛けし、平らに成型しました。パーツによっては端面の真ん中あたりにパーティングラインが入っていたりするので、その辺りは特に丁寧にヤスリ掛けする必要があります。

写真左:ヤスリ掛け済みのパーツ端面です。写真ではほとんど分かりませんねぇ(汗)。

写真右:左がヤスリ掛け後、右がキットのままのスネ装甲側面です。う~ん、やっぱり写真では分かりにくい…。

ヤスリ掛けの作業が終わり、裏面のパーツを組み付けた装甲板です。肩シールドとスネの大型シールドは、ポリキャップを挟み込むのを忘れないようにしましょう。忘れると分解しにくいですから…(汗)。

鉄板は薄いものを直線的に切る場合なら「シャーリング」と呼ばれる切断機で切断するのですが、分厚かったり複雑な形に切り抜く場合にはレーザーまたは高圧水流で切断する場合が多いです。筆者は昔、仕事でレーザー切断された鉄板に接する機会が多かったのですが、切断面は青黒く光ったギザギザの状態でした(図は記憶を元に描いたイメージ画像です)。機械の性能によってはもっとキレイな切断面なのかもしれませんが…。

1/144スケールのような小スケールの場合は意味が無いかも知れませんが、1/20ぐらいのスケールになると装甲の端の部分の端面に、装甲表面の平面に対して垂直にヤスリ傷をワザと付けて表現してやっても良いかもしれません(スコープドッグの時に書けば良かった:汗)。

今回の作業は必ずやらなければならない作業ではありませんが、やればやっただけの結果が得られる作業でもあります。材質や製造工程を想像して表現するという作業は、ガンプラを「組み立て式アクションフィギュア」から「リアルな模型」にグレードアップするための手段の一つだと思います。全塗装をしない場合でも、ウェザリングを施せば違いがハッキリ分かりますよ~。

さて、板を貼り合わせて作った装甲なら当然、ミリタリーモデルでよく見かけるような溶接跡を表現しなれればならないのですが、今回はあまり考えないことにします(←え~っ!?)。300年後の世界なら、溶接技術もモノスゴいことになっているでしょうし…。

趣味で車やバイクをいじってましたからダンパー部分などは必ず色を着けてみたくなってしまいますしホース類も他のものを流用してみたくなってしまいますねw♪

さすがに鉄板の切断面までディティールアップしようとは思いませんが…(^^;)おみそれしました~

ん~試験おわったら買いにいこ~★

@追記です。不定期連載になってるジュアッグで腹にある4基の不思議なものについてかいていましたよね?このまえガンダムAを読んでるとジュアッグの腹のノズル状のパーツはなんとバーニアだったんですw

てことで武器は手のロケランだけだったんですね^^;

写真では中々伝わらないですけどね~(笑)

現用機や身の回りの工業製品からヒントを得てガンプラに取り入れる姿勢は自分も見習いたいと思います。

運命製作の傍ら、自分もティエレン組み始めました。このキットというか、このデザインは本当にいい仕事してますね~♪

武器名:試作型ビームライフル

装備機体:ドム系統

詳細:一年戦争時、ビーム兵器の小型化に遅れていたジオン軍は、ゲルググ量産と共にビームライフルを量産する計画を立てていた。そのための試作型が開発されたが、そのうちのひとつと考えられている(データは後に秘密のため消去)。

試作1型はガトー専用ゲルググに、そして2型が陸戦部隊に送られ日の目を見たが、部隊の壊滅と共に廃棄された。

装弾数は5、さらに大型であるなどの問題点もあったが、チャージに時間がかかるものの威力は絶大であった。

元ネタはPS2の「ジオニックフロント」ですが、リアルカラードムのノリでこんな感じにしました。

・参加締め切りってのは参加表明だけですか?写真等も締め切りまででしょうか?

・結果発表はいつですか?

ギリギリになりそうですが、実物製作の方向も模索中です。2週間…間に合うかなぁ。

最後に…かめっチさんティエレンノータッチごめんなさい!

まぁボクがカキコみました^^;

ダンパーとかパイプ、ホースの類はフレームパーツに一体成型になっている場合が多いので、丁寧に塗り分けたり他の材質に置き換えてやると良い感じになりますねぇ。最近はスピード重視で塗ってませんが(汗)。

δさん:ジュアッグの腹のアレはバーニアだったんですか! ということは、ロケット弾を撃ち尽くしたらオシマイということに…(汗)。でも、あの位置にバーニアがあるということは、ジャブローの地下をアッグが掘り進んで、そのトンネルをジュアッグがうつ伏せの状態でホバー走行するという説は正しいのかもしれませんねぇ。

彗星さん:筆者はバンダイエッジについてはあまりこだわりが無いので処理しないのですが、フチのめくれについては製作時間に余裕があれば処理しています。

でも、ホンマに写真では分かりませんねぇ(汗)。彗星さんもgooブログなので経験があると思うのですが、アップした画像って実際よりも粗くなりますよねぇ? アレの防ぎ方なんか無いかなぁと思うんです。いつも悩んでいます…。

おっと、話が大きくそれてしまいました(汗)。ティエレンのデザインもキットも、実に良く練られていますねぇ♪

ジャアさん:線香ですか~。昔から線香はプラモ製作にはいろいろと使えるという話は聞いているんですが、実際に使ったことは無いですねぇ。何というか、線香本来の用途のことを考えると、ちょっとうしろめたい気がするんですよ(汗)。

you tube の「プラモつくろう」←調べてみます♪

不知火アスカさん:コンテストへのご参加、ありがとうございます。いや、なんか申し訳ないです(汗)。m(- -)m

ドム用のライフルというのはシブい選択ですねぇ♪ ドム系というとバズーカか、ザク用の銃器の流用というのが基本ですが、ドムがライフル系の武器を持つというのは今まで無かったですからねぇ。オラザク景品のドムへの装備、楽しみにしています。