「ガンダム00」に登場する4機のガンダムは天使の名前を由来とするネーミングなのですが、日本人にはあまりなじみのない語感なので、発表された当初は「ちゃんと覚えられるかなぁ(汗)」と不安になったものでした。今ではちゃんと覚えられましたが、登場人物の名前は半分以上覚えられていません(汗)。

ところで「ティエレン」と「ティエリア」は「ランティス(10年ほど前のマツダ車)」と「ラクティス(現在発売中のトヨタ車)」並みに紛らわしいと思うのですが…(笑)。

さて、ティエレンの続きです。

このキットは実に良く出来ているのですが、それでも合わせ目を消す必要がある部分はけっこう多いです。直線的デザインのガンダムタイプMSならパーツの合わせ目を「ここは実機でもパネルラインになってるだろう」と解釈することもできますが、前腕や太ももなどにジオンMS的な曲線ラインの部分があるティエレンは「この太ももの装甲なんか、たぶん鋳造一体成型なんだろうなぁ」ということで、接着→合わせ目消しをしたくなってきます。

頭部パーツは瞬間接着剤で接着しましたが、やはり合わせ目の黒い線が目立ってしまいますので、太もも・スネ後ろ・前腕はプラスチックを溶かすタイプの接着剤で接着することにしました。プラを溶かす接着剤は乾燥に時間がかかる上に乾燥後にヒケてくる危険性(あと、接着した部分の変色の可能性も)がありますので、一長一短といったところですねぇ。

とりあえず接着剤の乾燥時間を少しでも稼ぐため、太もも・スネ・前腕を早いうちに組み立て、接着してしまいます。スネと前腕はポリキャップを挟んでパーツを貼り合わせるだけですが、太ももは先に組み上げた股関節とヒザ関節を挟み込む構造になっています。

股関節とヒザ関節は、それぞれ凝ったつくりになっています。

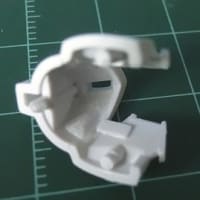

写真左:股関節は腰への接続用ボールジョイント受けと、太ももへの接続用軸受けの2つのポリキャップを挟み込む構造になっています。太ももに接続されるポリキャップは脚を左右に開く方向への可動を担当します。太もも装甲パーツの内側に設けられた軸が通るためのパーツの切り欠きは、途中で幅が変わっているのですが…

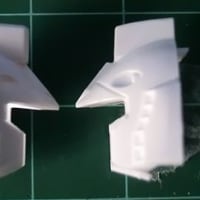

写真右:太もも装甲の内側の写真です。股関節パーツの切り欠き(というかミゾ)の幅が狭くなっている部分には、写真ではピンク色で示している板状の部分がはまります。ミゾと板が噛み合うことによって、この部分では不要な回転をしないように工夫されているんです。文章で説明しても分かりにくい部分ですので、ぜひ実物を手に取ってどんな構造なのかを確認してみてください♪

ヒザ関節は二重関節になっています。このキットにはABS樹脂製ランナーは無く、全ての関節部と一部の可動式装甲や武器の取り付け部がポリキャップ接続になっています。ポリキャップは機体デザインに合わせて巧みに配置されているのですが、ヒザ関節で驚いたのは、ドラム状の関節内部で動くポリキャップにC字型というかU字型のカバーが付いていることです。確実な可動と塗装の際の利便性、見た目の良さを全て満たした関節構造だと思います。

ポリキャップ隠しのカバーパーツは、「ポリキャップから外れてしまう可能性があるかも…」と思いましたが、外れそうになってもヒザ関節本体のパーツがストッパーになっていて、外れる心配は無さそうです。まるでソビエト戦車のキャタピラ一枚一枚を留めているピンが外れるのを、車体に設けられた出っ張りが防いでいる構造のようです(分かりにくい例えですが…:汗。ソビエト以外の戦車は、キャタピラを連結している数百本のピンをそれぞれナットで締めていたため、組み立てに時間がかかったそうです。ソビエト戦車はピンをただ差し込んでいただけなので、生産性が良かったそうです)。こんなところまでロシア戦車を思わせる合理的な設計です!

写真左:実に凝った可動部の構造により、見た目も可動範囲も良好です。

写真右:先に組み立てておいたスネと接続し、ヒザ関節の可動範囲をチェックしてみました。正座とまではいかないですが、これだけ曲がれば充分でしょう。

このまま太もも+スネ、そして前腕は接着剤の乾燥待ちに入りました。

主砲となる200ミリ×25口径長滑腔砲は、照準用の12.7ミリ同軸機銃の銃口をデザインナイフとピンバイスで開口しました。この機銃の根元付近にはセンサーが納まっていると思われる台形の出っ張りがあるのですが、詳しいことは分からないので、そのまま放置しておきました。

120ミリザクマシンガンやリーオーの105ミリライフルと違い、両手持ちタイプの武器ではない(左右どちらかの前腕に装着)のでやや印象が薄いですが、意外に大きな砲です。125ミリ滑腔砲を持つT-80Uと比較すると、かなり巨大サイズです。ガンダムにはぜんぜん通用しませんが、実際にはモノスゴい破壊力があるのではないかと思います。

ドラム缶タイプのマガジンの両端は塗装中です。ダークグレーのパーツに白塗装なので、何回重ね塗りすれば良いのやら…(汗)。

ところで「ティエレン」と「ティエリア」は「ランティス(10年ほど前のマツダ車)」と「ラクティス(現在発売中のトヨタ車)」並みに紛らわしいと思うのですが…(笑)。

さて、ティエレンの続きです。

このキットは実に良く出来ているのですが、それでも合わせ目を消す必要がある部分はけっこう多いです。直線的デザインのガンダムタイプMSならパーツの合わせ目を「ここは実機でもパネルラインになってるだろう」と解釈することもできますが、前腕や太ももなどにジオンMS的な曲線ラインの部分があるティエレンは「この太ももの装甲なんか、たぶん鋳造一体成型なんだろうなぁ」ということで、接着→合わせ目消しをしたくなってきます。

頭部パーツは瞬間接着剤で接着しましたが、やはり合わせ目の黒い線が目立ってしまいますので、太もも・スネ後ろ・前腕はプラスチックを溶かすタイプの接着剤で接着することにしました。プラを溶かす接着剤は乾燥に時間がかかる上に乾燥後にヒケてくる危険性(あと、接着した部分の変色の可能性も)がありますので、一長一短といったところですねぇ。

とりあえず接着剤の乾燥時間を少しでも稼ぐため、太もも・スネ・前腕を早いうちに組み立て、接着してしまいます。スネと前腕はポリキャップを挟んでパーツを貼り合わせるだけですが、太ももは先に組み上げた股関節とヒザ関節を挟み込む構造になっています。

股関節とヒザ関節は、それぞれ凝ったつくりになっています。

写真左:股関節は腰への接続用ボールジョイント受けと、太ももへの接続用軸受けの2つのポリキャップを挟み込む構造になっています。太ももに接続されるポリキャップは脚を左右に開く方向への可動を担当します。太もも装甲パーツの内側に設けられた軸が通るためのパーツの切り欠きは、途中で幅が変わっているのですが…

写真右:太もも装甲の内側の写真です。股関節パーツの切り欠き(というかミゾ)の幅が狭くなっている部分には、写真ではピンク色で示している板状の部分がはまります。ミゾと板が噛み合うことによって、この部分では不要な回転をしないように工夫されているんです。文章で説明しても分かりにくい部分ですので、ぜひ実物を手に取ってどんな構造なのかを確認してみてください♪

ヒザ関節は二重関節になっています。このキットにはABS樹脂製ランナーは無く、全ての関節部と一部の可動式装甲や武器の取り付け部がポリキャップ接続になっています。ポリキャップは機体デザインに合わせて巧みに配置されているのですが、ヒザ関節で驚いたのは、ドラム状の関節内部で動くポリキャップにC字型というかU字型のカバーが付いていることです。確実な可動と塗装の際の利便性、見た目の良さを全て満たした関節構造だと思います。

ポリキャップ隠しのカバーパーツは、「ポリキャップから外れてしまう可能性があるかも…」と思いましたが、外れそうになってもヒザ関節本体のパーツがストッパーになっていて、外れる心配は無さそうです。まるでソビエト戦車のキャタピラ一枚一枚を留めているピンが外れるのを、車体に設けられた出っ張りが防いでいる構造のようです(分かりにくい例えですが…:汗。ソビエト以外の戦車は、キャタピラを連結している数百本のピンをそれぞれナットで締めていたため、組み立てに時間がかかったそうです。ソビエト戦車はピンをただ差し込んでいただけなので、生産性が良かったそうです)。こんなところまでロシア戦車を思わせる合理的な設計です!

写真左:実に凝った可動部の構造により、見た目も可動範囲も良好です。

写真右:先に組み立てておいたスネと接続し、ヒザ関節の可動範囲をチェックしてみました。正座とまではいかないですが、これだけ曲がれば充分でしょう。

このまま太もも+スネ、そして前腕は接着剤の乾燥待ちに入りました。

主砲となる200ミリ×25口径長滑腔砲は、照準用の12.7ミリ同軸機銃の銃口をデザインナイフとピンバイスで開口しました。この機銃の根元付近にはセンサーが納まっていると思われる台形の出っ張りがあるのですが、詳しいことは分からないので、そのまま放置しておきました。

120ミリザクマシンガンやリーオーの105ミリライフルと違い、両手持ちタイプの武器ではない(左右どちらかの前腕に装着)のでやや印象が薄いですが、意外に大きな砲です。125ミリ滑腔砲を持つT-80Uと比較すると、かなり巨大サイズです。ガンダムにはぜんぜん通用しませんが、実際にはモノスゴい破壊力があるのではないかと思います。

ドラム缶タイプのマガジンの両端は塗装中です。ダークグレーのパーツに白塗装なので、何回重ね塗りすれば良いのやら…(汗)。

白に黒少し入れることで

白より白く見えて、下地が透けにくくなるって言ってたのを思い出しました。

どの程度混ぜるかというのは、勘みたいなんで。

カミーユです!!

実はこの数日間インフルエンザでうなされていました。

ティエレン地上型ですね!!

戦車から入れた重い感覚・・・・みたいなものがひしひしと伝わってくるモビルスーツです。

このティエレンがどのように完成するのか楽しみです。

ガンダムカラーのホワイト系を使う時に瓶下の方に白以外の色が確認できます。

最近では、純粋な白でも、隠ぺい力のある物が発売されてますよね!

・審査委員はかめっチさん、ギリアンさんです。

・画像つきで載せてもかまいません。

・作品はファーストと00から装備するMSを選んでください(MAでもかまいません)

・締め切りは12月15日でいかがでしょうか?かめっチさん、ギリアンさん。

・現在製作中、という人はコメントで一言言っていただければ締め切りを変更しますのであわてないでください。

・必ずタイトルにガンプラウエポンコンテストとつけてください。

・下にサンプル載せておきます↓。

ウエポン名:ビームハンマー

装備MS:RX-78ガンダム

説明:ハイパーハンマーを改造して作られたもので装備されているスパイクすべてがビームで出来ているためスパイクの大きさを変えることもできる。

↑こんな感じです。

それと

雑魚ザコさん

ASAHII@さん

δさん (完璧!)

名前間違って本当にすいませんでした(汗)。

ついでにコメントも、エクシア、デュナメス完成しました。かっこいいですね。ところで以前なんちゃってドライブラシってしてましたよね?アレをガンダムマーカーのガンメタでやったらその辺のキットより数百倍リアリティが出ましたよ!(今度実験コーナーとかでやってみてください!)

コメント長くてすいませんでした(汗)

それにしても・・・主砲の先端をみて”エヴァンゲリオンのポジトロンライフル”を思い出したオレは負け組み(′A`)ハーン

白より白く見えて、下地が透けにくくなる←それは良いことを聞きました♪ 今のところ主砲マガジンの白部分は1回目の塗りの後の乾燥中ですので、2度め以降の塗りで試してみます。お父様&拾壱さん、貴重な情報ありがとうございます♪

黒を入れると白より白く見えるって、不思議ですねぇ。スイカを食べる時に塩をかけると…違うか(笑)。

カミーユさん:インフルエンザ、今はどんな具合でしょうか? 無理をなさらないように、しっかり治してくださいね。

戦車的な二足歩行型ロボって、なんともいえない味わいがありますねぇ。筆者の好きなメカの系統の一つなんです♪ 製作の方はいったん中断しますが、ご期待に沿えるよう頑張りますね♪

白さん(←ハンドルネームではないようですが、とりあえず…):ガンダムカラーのホワイトはごくわずかにグレーっぽいですねぇ。おそらくガンプラの成型色に合わせた色になっていると思うのですが、ガンプラの白成型色って昔に比べると光に透けにくくて重みのある良い白になっているなぁと思います。真っ白じゃないのが効いているんでしょうねぇ。

ジャアさん:エクシアとデュナメス、早くも完成ですか! ドライブラシって慣れるまでは不自然になったりしますが、コツがつかめると良い感じが出せるでしょ? 昔はドライブラシといえばガンプラ塗装の常套テクニックでしたが、最近はエアブラシを仕様した美しい塗装が主流なので陸戦用MSの作例ぐらいでしか見なくなりましたねぇ(しみじみ…)。

雑魚ザコさん:その通りです♪ティエレンにはABS樹脂は使われていません。HGクラスでもABS樹脂を使用しないキットというのは珍しくなってきましたねぇ。ティエレンはゴツいデザインなので、ポリキャップのみでもOKだったんでしょうね。

δさん:別に負け組では…(汗)。最近の風潮は勝ち負けにこだわり過ぎだと思いますよ。勝ち負けよりも大事なものがあると思うのですがねぇ。