今回は久しぶりに実験コーナーです。当ブログの初期からモノアイ式モビルスーツに使用してきた「かめっチ式モノアイ」ですが、実は悩みがありました。1/144スケールぐらいの大きさ(レンズの直径2~3ミリ)なら問題ないのですが、1/100スケールぐらいの大きさ(レンズの直径4~5ミリ)ともなると、光り具合は充分であっても、奥行きの無い単調なモノアイになっているような気がするんです。また、最近では模型雑誌でも「Hアイズの裏面にラピーテープ+丸ノズル」の組み合わせによるモノアイが「定番工作」として紹介されるようになってきました。

そこで、そろそろ「かめっチ式モノアイ」の次のモノアイを考えようと思い立ったのです。

たいそうなことを書きましたが、いろいろ考えているうちに結局はバンダイさんの「1/20スコープドッグ」の望遠レンズ(上の写真の大きなレンズ)のような二重構造に落ち着きました。

実際のモノアイがどのような構造になっているのかは不明ですが、望遠レンズのように何層もレンズが重なっているような雰囲気が出せれば、リアル感が増すのではないかと思います。

写真左:材料はいつも通り、ウェーブ製「Hアイズ」とコトブキヤ製「丸ノズル」です。今回は直径4ミリのHアイズと内径4ミリ・外径5ミリの丸ノズルを使用しました。色の具合を試すため、Hアイズは無色透明のものとピンク色の2種類を用意しました。

Hアイズの裏面はヒケをなくすために1500番の耐水ペーパーで削り、コピー用紙で磨いた後、さらにコンパウンドで磨きました。

それともう一つ、二重レンズの内側のレンズを表現するために、スワロフスキー社のクリスタルガラス製「ラインストーン」を用意しました(手芸店やネイルアートの店で入手可能です)。ストーンの大きさはいろいろありますが、今回使用するのは直径約3ミリのものです。ラインストーンは100円ショップなどで売っているアクリル製のものでもOKです。

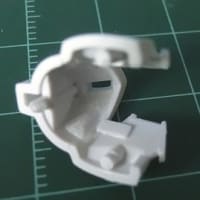

写真右:丸ノズルの中央に、ラインストーンをはめ込むための穴を開けます。いきなり直径3ミリの穴を開けるのは難しいので、まずは直径1ミリのドリル刃で下穴を開けます。

その後、丸ノズルに開いた直径1ミリの穴を先の細い棒ヤスリで広げていきます。棒ヤスリをクルクルと左右に回転させながら、穴の中心がずれないように気を付けて、穴を直径3ミリまで広げます。

ヤスリで削ったカスを爪楊枝で取り除いたら、ラインストーンをはめ込みます。

丸ノズルにラインストーンをはめ込んで、その上からHアイズをかぶせます。光り具合を確認してみました。

写真左:従来の「かめっチ式モノアイ」です。

写真中央:ラインストーンの上から、ピンク色のHアイズをかぶせたものです。

写真右:ラインストーンの上から、無色透明のHアイズをかぶせた状態です。

この時点では、あまりパッとしない質感です(汗)。

丸ノズルの内側も光を反射させるため、ガンダムマーカー「ガンダムメッキシルバー(現在は製造中止のため入手困難)」を塗りました。

マーカーのインクが乾いてから、無色透明のHアイズをかぶせて様子を見ます。

ピンク色のHアイズをかぶせた状態です。ラインストーンの部分と、メッキシルバーを塗った部分とで色や光り具合が違うため、従来の「Hアイズの裏面にラピーテープ」とは違う質感になりました。

いろんな色のラインストーンをはめ込んで、どの組み合わせが良いか試してみました。ピンク色のHアイズをかぶせる場合は、赤やピンク色のラインストーンよりも、表面にオーロラコーティングが施されたストーン(白っぽく見えるもの)の方が良さそうです。

ストーンの色を決定したら、モノアイをモビルスーツの頭部に取り付ける作業に入ります。今回はMGザクver.2.0に取り付けます。

ラインストーンを使用したモノアイの場合は、従来のものよりも取り付けの手間が少し増えます。

モノアイを横から見た断面図です。

図・左側:従来のかめっチ式モノアイは、こんな状態です。深緑色の部分は、レンズをモノアイの可動部に取り付けるための基部です。レンズの基部については、MGゲルググver.2.0の記事を参考にしてください。

図・中央:ラインストーンは意外と厚みがあります。そのため、上からかぶせるHアイズが浮き上がってしまいます。Hアイズが突き出していると、モノアイシールドの内部にモノアイが入り込まなくなってしまうんです(汗)。

図・右側:ラインストーンの厚みを吸収するため、レンズの基部パーツに穴を彫り込んだ状態です。

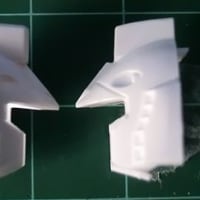

写真左:モノアイ可動用の歯車パーツ(左側)と、ストーンの厚みを逃がすための穴を彫り込んだレンズ基部パーツ(右側)です。レンズ基部パーツには、今回もコトブキヤ製「丸モールドⅢ」を使用しました。

写真右:ザクの頭部にモノアイを取り付けます。

完成した「Hアイズ+ラインストーン+丸ノズル」のモノアイです。写真では分かりにくいですが、ラインストーンには宝石のようなカッティングが施されているため、光の当たり具合によって微妙に表情が変わります。

とりあえず個人的には納得のいくモノアイになったとは思うのですが、作業がやや面倒になったため、もうちょっと作業を簡略化できるように考えてみようと思います。

*前々回の記事でリクエストをいただいた、フレームアームズと1/144ガンプラのサイズ比較写真です。

頭頂高22メートルのニューガンダムと18メートルの陸戦ガンダムのちょうど中間ぐらいのサイズです。ということは、フレームアームズは1/144スケールで約20メートル、1/72スケールだと約10メートルのロボットになりますねぇ。

1/144スケールのギラ・ドーガと同じぐらいの背の高さです。

*わっきいさんからのご質問、フレームアームズのABS樹脂使用部位についてですが、おそらく関節部だけでなく、フレーム本体もABS樹脂製と思われます。ABS樹脂への塗装の場合、塗料に含まれる溶剤がパーツのウェルド部分(成形時に金型へ流れ込んだプラスチックが混ざり合ってできた境界部分)に浸透しないように気を付ける必要があります。シルバーで塗装する場合なら、少量の塗料を筆塗りでドライブラシ的に塗ると、溶剤の浸透によるヒビ割れを防ぎつつ渋い仕上がりの銀色になると思いますよ~。

そこで、そろそろ「かめっチ式モノアイ」の次のモノアイを考えようと思い立ったのです。

たいそうなことを書きましたが、いろいろ考えているうちに結局はバンダイさんの「1/20スコープドッグ」の望遠レンズ(上の写真の大きなレンズ)のような二重構造に落ち着きました。

実際のモノアイがどのような構造になっているのかは不明ですが、望遠レンズのように何層もレンズが重なっているような雰囲気が出せれば、リアル感が増すのではないかと思います。

写真左:材料はいつも通り、ウェーブ製「Hアイズ」とコトブキヤ製「丸ノズル」です。今回は直径4ミリのHアイズと内径4ミリ・外径5ミリの丸ノズルを使用しました。色の具合を試すため、Hアイズは無色透明のものとピンク色の2種類を用意しました。

Hアイズの裏面はヒケをなくすために1500番の耐水ペーパーで削り、コピー用紙で磨いた後、さらにコンパウンドで磨きました。

それともう一つ、二重レンズの内側のレンズを表現するために、スワロフスキー社のクリスタルガラス製「ラインストーン」を用意しました(手芸店やネイルアートの店で入手可能です)。ストーンの大きさはいろいろありますが、今回使用するのは直径約3ミリのものです。ラインストーンは100円ショップなどで売っているアクリル製のものでもOKです。

写真右:丸ノズルの中央に、ラインストーンをはめ込むための穴を開けます。いきなり直径3ミリの穴を開けるのは難しいので、まずは直径1ミリのドリル刃で下穴を開けます。

その後、丸ノズルに開いた直径1ミリの穴を先の細い棒ヤスリで広げていきます。棒ヤスリをクルクルと左右に回転させながら、穴の中心がずれないように気を付けて、穴を直径3ミリまで広げます。

ヤスリで削ったカスを爪楊枝で取り除いたら、ラインストーンをはめ込みます。

丸ノズルにラインストーンをはめ込んで、その上からHアイズをかぶせます。光り具合を確認してみました。

写真左:従来の「かめっチ式モノアイ」です。

写真中央:ラインストーンの上から、ピンク色のHアイズをかぶせたものです。

写真右:ラインストーンの上から、無色透明のHアイズをかぶせた状態です。

この時点では、あまりパッとしない質感です(汗)。

丸ノズルの内側も光を反射させるため、ガンダムマーカー「ガンダムメッキシルバー(現在は製造中止のため入手困難)」を塗りました。

マーカーのインクが乾いてから、無色透明のHアイズをかぶせて様子を見ます。

ピンク色のHアイズをかぶせた状態です。ラインストーンの部分と、メッキシルバーを塗った部分とで色や光り具合が違うため、従来の「Hアイズの裏面にラピーテープ」とは違う質感になりました。

いろんな色のラインストーンをはめ込んで、どの組み合わせが良いか試してみました。ピンク色のHアイズをかぶせる場合は、赤やピンク色のラインストーンよりも、表面にオーロラコーティングが施されたストーン(白っぽく見えるもの)の方が良さそうです。

ストーンの色を決定したら、モノアイをモビルスーツの頭部に取り付ける作業に入ります。今回はMGザクver.2.0に取り付けます。

ラインストーンを使用したモノアイの場合は、従来のものよりも取り付けの手間が少し増えます。

モノアイを横から見た断面図です。

図・左側:従来のかめっチ式モノアイは、こんな状態です。深緑色の部分は、レンズをモノアイの可動部に取り付けるための基部です。レンズの基部については、MGゲルググver.2.0の記事を参考にしてください。

図・中央:ラインストーンは意外と厚みがあります。そのため、上からかぶせるHアイズが浮き上がってしまいます。Hアイズが突き出していると、モノアイシールドの内部にモノアイが入り込まなくなってしまうんです(汗)。

図・右側:ラインストーンの厚みを吸収するため、レンズの基部パーツに穴を彫り込んだ状態です。

写真左:モノアイ可動用の歯車パーツ(左側)と、ストーンの厚みを逃がすための穴を彫り込んだレンズ基部パーツ(右側)です。レンズ基部パーツには、今回もコトブキヤ製「丸モールドⅢ」を使用しました。

写真右:ザクの頭部にモノアイを取り付けます。

完成した「Hアイズ+ラインストーン+丸ノズル」のモノアイです。写真では分かりにくいですが、ラインストーンには宝石のようなカッティングが施されているため、光の当たり具合によって微妙に表情が変わります。

とりあえず個人的には納得のいくモノアイになったとは思うのですが、作業がやや面倒になったため、もうちょっと作業を簡略化できるように考えてみようと思います。

*前々回の記事でリクエストをいただいた、フレームアームズと1/144ガンプラのサイズ比較写真です。

頭頂高22メートルのニューガンダムと18メートルの陸戦ガンダムのちょうど中間ぐらいのサイズです。ということは、フレームアームズは1/144スケールで約20メートル、1/72スケールだと約10メートルのロボットになりますねぇ。

1/144スケールのギラ・ドーガと同じぐらいの背の高さです。

*わっきいさんからのご質問、フレームアームズのABS樹脂使用部位についてですが、おそらく関節部だけでなく、フレーム本体もABS樹脂製と思われます。ABS樹脂への塗装の場合、塗料に含まれる溶剤がパーツのウェルド部分(成形時に金型へ流れ込んだプラスチックが混ざり合ってできた境界部分)に浸透しないように気を付ける必要があります。シルバーで塗装する場合なら、少量の塗料を筆塗りでドライブラシ的に塗ると、溶剤の浸透によるヒビ割れを防ぎつつ渋い仕上がりの銀色になると思いますよ~。

ご質問に答えていただきましてありがとうございました。

フレームは、シルバーとカッパーの2通りを考えています。

ドライブラシはリアル感が出そうですね。

とりあえず一体はそれでやってみます。

素体の単品売りのものだけがお店にだいぶ積んでありましたので、

明日にも確保しようと思います。

それと、細かいことで恐縮ですが、

文中にある1/144スケールで約20メートル、

1/72スケールだと約10メートルのロボットとありますが、

それぞれ20センチ、10センチということですか?

スケールは変わっても実機の身長は変わらないんですよね。

まちがってたらごめんなさい。

流用、交換の改造を考えていたんですが大きさ的に若干難しそうですね。

覚えてますか?

MGグフVer.2でコメントさせてもらったチョコです。

ずっとあのコメントは良かったのか考えてました(>_<)

かめっチさんの作業を止めてしまって申し訳ないですm(_ _)m

僕のコメント以来コメントが荒れ気味になった気がします(;_;)

謝罪は自己満足だと思いますがスミマセンm(_ _)m

これからもかめっチさんらしく頑張って下さい。