いきなりですが、製作に入ります。

前回、リード線を通しているうちに、ワケが分からなくなってきた筆者ですが、突破口を見出しました(←おおげさな…)。

後頭部から首にかけては3本のリード線をグルグルと通すようになっているのですが、2本目以降は先に通したリード線とごっちゃになってしまうので、ワケが分からなくなってくるんです(汗)。

そこで、通したリード線は1本分ごとにマスキングテープなどで束ねておくと、次のリード線を通しやすくなります。

靴のヒモを通すのと同様、1箇所ずつ同じような長さに通すのがなかなか難しいですが、ふぞろいになってもわりと大丈夫です。ただし、説明書にも注意書きがありますが、キツく巻くと首が動かなくなってしまうのでご注意を…(筆者のMk-Ⅱは、わりとユルめに巻いたのですが、それでもアゴを引く方向への可動範囲は狭いです)。

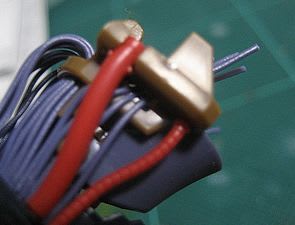

巻き終わったリード線は、写真のように上に逃がして、ヘルメットのパーツに干渉しないように4ミリほど残して切りました。

リード線によるコードの再現はキットのままでも良い雰囲気なのですが、設定画を見るとコードが少なく思えてきます。そこで増毛(?)することにしました。

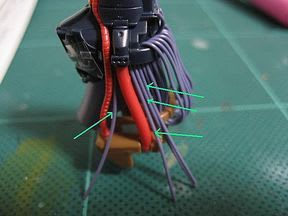

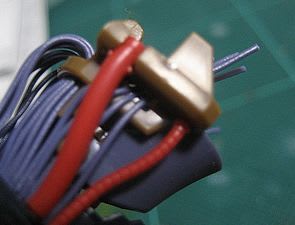

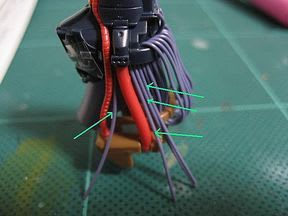

キットは、首の横の太くて赤いパイプ(オイルが循環しているそうです)周辺のコードが再現されていません。この辺がちょっと寂しいので、1本余った予備のコードを利用して増やします。適当な長さに切って、頭部のフレームに瞬間接着剤で貼るだけです。矢印で示した4本(両側で計8本)が植毛したリード線です。たった4本ずつですが、かなり効果があったと思います。

増毛したリード線の先端は、首付け根フレームの側面に開いている穴に突っ込みました。特に固定はしていません。

リード線についてギリアンさんからの質問です。>このコードってプラに侵食しないものなのでしょうか?輪ゴムみたいに。

…バンダイさんに聞いてみました。大丈夫だそうです。あと、リード線を瞬間接着剤で接着しても問題ないそうです。

ついでに合成ゴム製パーツのホコリ対策も聞いてみました(ホコリが付きやすいんですよ)。水性のトップコートを軽く吹き付けると、ホコリに対する保護になるそうです。ただし、コーティングしたゴムパーツを深く曲げたり爪などで引っかいたりするのはNGだそうです。

バンダイお客様相談センターの担当の方、丁寧に答えてくださりありがとうございました!

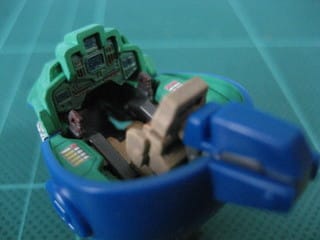

ヘルメットを取り付けたところです。目と目の間の逆台形凸モールドはマニキュアのオレンジ色で塗る予定です。設定画の正面顔よりもやや穏やかな表情ですが、良い顔してます!

両サイドのブロック(耳の部分)は、設定画と比べるとかなり横幅が広くなっていますが、個人的には非常に好みのアレンジです。よって、そのままにしてあります。

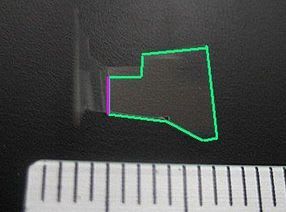

増毛したリード線の先は、長いままだと胸部フレームのコクピット部と干渉してしまうことが分かったので、写真の緑色の線で示した部分で(首付け根フレームの底面とツライチになるように)カットしました。やっぱり固定するのはやめときましたが、フレームの穴から外れる心配は少なそうです。

横から見たところです。リード線はもっと量が欲しかったのですが、接着するスペースに余裕がないのと、リード線を使い切ってしまったのとで、これが限界のようです。

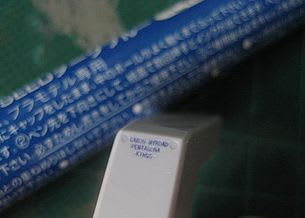

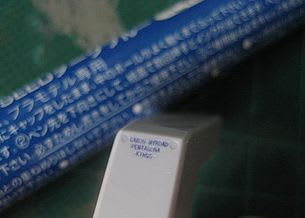

胸の両サイドのブロックの左側装甲正面には、非常に細かい文字のモールドが入っています。す、スゴい技術ですねぇ、バンダイさん!

胸の両サイドのブロックの装甲上面には、旧キットでは再現されていなかったディテールが入っています。右側装甲の後ろ寄りにある丸モールドはあまり目立たないので、ランナーで作り直しました。

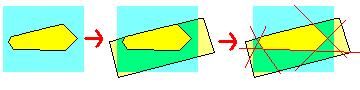

この、胸両サイドのブロックは、旧キットでは固定されていましたが、R3では設定どおり可動するようになっています。ポーズ付けの幅が広がりますねぇ。

胸部の組み立ては、目立つヒケを耐水ペーパーで落とした以外は説明書のままサクサク組みました。非常にメリハリのある造形でカッコイイ!!

今回スミ入れはコピックモデラー(スミ入れじゃない方)のブルーのモノを使ってみました。写真では分かりにくいですねぇ…(汗)。

さて、ここまで組んだ状態を見て、筆者は京極夏彦氏の超ミステリー「魍魎の匣(もうりょうのはこ)の1シーンを思い出してしまいました。ネタバレになるので詳しくは書けませんが、未読の方はぜひお読みください!面白いですよ!!

「ほう」

「ほう」

ところで、エプロンさんがメッキパーツにクリアーコーティングするための缶スプレーをいろいろと実験しています。近いうちにアカツキも出ることですし、ぜひ見に行ってくださいね!

バクゥの接着剤がだいぶ乾いてきました。そろそろ戻ろうかなぁ…。

前回、リード線を通しているうちに、ワケが分からなくなってきた筆者ですが、突破口を見出しました(←おおげさな…)。

後頭部から首にかけては3本のリード線をグルグルと通すようになっているのですが、2本目以降は先に通したリード線とごっちゃになってしまうので、ワケが分からなくなってくるんです(汗)。

そこで、通したリード線は1本分ごとにマスキングテープなどで束ねておくと、次のリード線を通しやすくなります。

靴のヒモを通すのと同様、1箇所ずつ同じような長さに通すのがなかなか難しいですが、ふぞろいになってもわりと大丈夫です。ただし、説明書にも注意書きがありますが、キツく巻くと首が動かなくなってしまうのでご注意を…(筆者のMk-Ⅱは、わりとユルめに巻いたのですが、それでもアゴを引く方向への可動範囲は狭いです)。

巻き終わったリード線は、写真のように上に逃がして、ヘルメットのパーツに干渉しないように4ミリほど残して切りました。

リード線によるコードの再現はキットのままでも良い雰囲気なのですが、設定画を見るとコードが少なく思えてきます。そこで増毛(?)することにしました。

キットは、首の横の太くて赤いパイプ(オイルが循環しているそうです)周辺のコードが再現されていません。この辺がちょっと寂しいので、1本余った予備のコードを利用して増やします。適当な長さに切って、頭部のフレームに瞬間接着剤で貼るだけです。矢印で示した4本(両側で計8本)が植毛したリード線です。たった4本ずつですが、かなり効果があったと思います。

増毛したリード線の先端は、首付け根フレームの側面に開いている穴に突っ込みました。特に固定はしていません。

リード線についてギリアンさんからの質問です。>このコードってプラに侵食しないものなのでしょうか?輪ゴムみたいに。

…バンダイさんに聞いてみました。大丈夫だそうです。あと、リード線を瞬間接着剤で接着しても問題ないそうです。

ついでに合成ゴム製パーツのホコリ対策も聞いてみました(ホコリが付きやすいんですよ)。水性のトップコートを軽く吹き付けると、ホコリに対する保護になるそうです。ただし、コーティングしたゴムパーツを深く曲げたり爪などで引っかいたりするのはNGだそうです。

バンダイお客様相談センターの担当の方、丁寧に答えてくださりありがとうございました!

ヘルメットを取り付けたところです。目と目の間の逆台形凸モールドはマニキュアのオレンジ色で塗る予定です。設定画の正面顔よりもやや穏やかな表情ですが、良い顔してます!

両サイドのブロック(耳の部分)は、設定画と比べるとかなり横幅が広くなっていますが、個人的には非常に好みのアレンジです。よって、そのままにしてあります。

増毛したリード線の先は、長いままだと胸部フレームのコクピット部と干渉してしまうことが分かったので、写真の緑色の線で示した部分で(首付け根フレームの底面とツライチになるように)カットしました。やっぱり固定するのはやめときましたが、フレームの穴から外れる心配は少なそうです。

横から見たところです。リード線はもっと量が欲しかったのですが、接着するスペースに余裕がないのと、リード線を使い切ってしまったのとで、これが限界のようです。

胸の両サイドのブロックの左側装甲正面には、非常に細かい文字のモールドが入っています。す、スゴい技術ですねぇ、バンダイさん!

胸の両サイドのブロックの装甲上面には、旧キットでは再現されていなかったディテールが入っています。右側装甲の後ろ寄りにある丸モールドはあまり目立たないので、ランナーで作り直しました。

この、胸両サイドのブロックは、旧キットでは固定されていましたが、R3では設定どおり可動するようになっています。ポーズ付けの幅が広がりますねぇ。

胸部の組み立ては、目立つヒケを耐水ペーパーで落とした以外は説明書のままサクサク組みました。非常にメリハリのある造形でカッコイイ!!

今回スミ入れはコピックモデラー(スミ入れじゃない方)のブルーのモノを使ってみました。写真では分かりにくいですねぇ…(汗)。

さて、ここまで組んだ状態を見て、筆者は京極夏彦氏の超ミステリー「魍魎の匣(もうりょうのはこ)の1シーンを思い出してしまいました。ネタバレになるので詳しくは書けませんが、未読の方はぜひお読みください!面白いですよ!!

「ほう」

「ほう」ところで、エプロンさんがメッキパーツにクリアーコーティングするための缶スプレーをいろいろと実験しています。近いうちにアカツキも出ることですし、ぜひ見に行ってくださいね!

バクゥの接着剤がだいぶ乾いてきました。そろそろ戻ろうかなぁ…。