ドコモ2.0のCMを観ていて、土屋アンナとまちゃまちゃが似ていることに気付いたオッサン・かめっチです。声まで似ているような気がします(←この始まり方、久しぶりですねぇ)。

さて、前回はスコタコの頭全部をやる予定でしたが、スコープ部分の内容がけっこうボリューム多めで、バイザーとかドーム状の頭部にまで進むことができませんでした。というわけで、前回の続きです。

アンテナや頭部内部の配線(?)は軟質樹脂アサフレックス製で、材質の柔軟性により破損をある程度防げるようになっています。とはいえ、負荷が掛かるとやっぱり曲がってしまうので取り扱いには注意が必要(特にパーティングラインを消す時とか)ですねぇ。

顔面に相当するバイザーは、タカラ1/24キットでは左右に分割されていましたが、このキットではスライド金型を使用した一体成型になっています。強度もかなりあります。

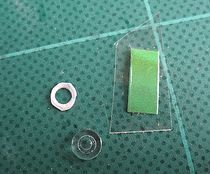

バイザーには裏面を塞ぐパーツが付いています(写真右下)。先日放送された「BSアニメ夜話」に登場したシーンだけでもバイザー裏はけっこう映っていたので、このパーツによるディテールの再現はうれしいですねぇ。

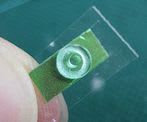

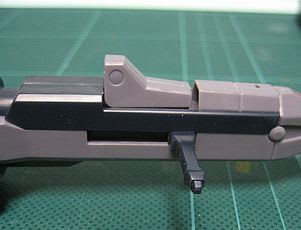

バイザーに3連ターレットスコープとアンテナを組み付けた状態です。サンプル品を組んだ時には3連ターレットの左右スライド可動はかなりユルかったのですが、なぜか今回はちょうど良い可動具合です。個体差があるのかもしれませんが、ひょっとしたらターレット中央の回転部分留め具パーツ(J6)をターレット裏側から接着剤をごく少量流し込んでJ5に接着したのが効いているのかもしれません。謎です…。

半球状の頭部もスライド金型を使用した一体成型です。パーティングラインがバイザーで隠れる部分とか耳の後ろだったりするのがありがたいです。

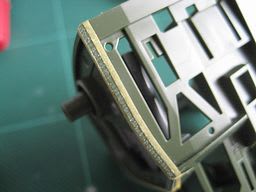

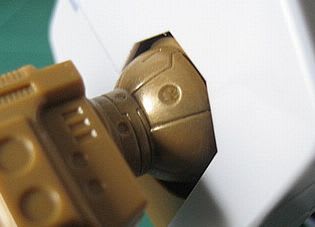

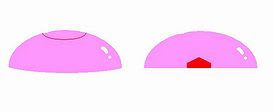

頭頂部付近には左右にダクト状のディテールがあります。このダクトにある4つのリベット(?)がけっこう目立っていて、見る角度によっては頭の丸いアウトラインを崩してしまっているように思えます。

結局、リベットは削り落としました(写真右)。ダクトのパーツは頭部の内側からネジ止めしているという解釈で…(汗)。

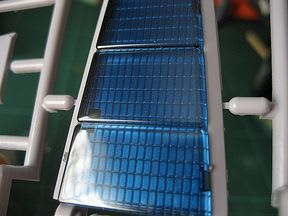

このキット、頭の丸さとバイザーの形状が絶妙で、実に男前だと思います。スコープ部のシャープなモールドとクリアーパーツのレンズが顔を引き締めていますが、写真はピンボケですねぇ(汗)。

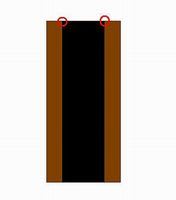

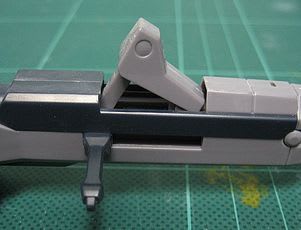

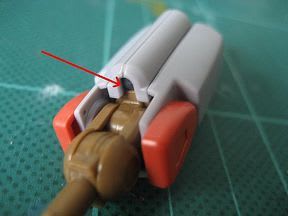

バイザーを開けるとこんな感じです。バイザーの可動部を塞ぐ丸いパーツを取り付けると、組み立て後のバイザーの取り外しが困難になりますので、特に全塗装する方はご注意ください。

―次回予告―

外れる弾倉、筒状の銃身。巧みに分割されたパーツにより、鉄騎兵の長銃が構成される。銃身の色で思い出されるのは、懐かしのボトムズガムか?

次回、「機銃」。ネジ止め式の銃床にオッサンが燃える!

さて、前回はスコタコの頭全部をやる予定でしたが、スコープ部分の内容がけっこうボリューム多めで、バイザーとかドーム状の頭部にまで進むことができませんでした。というわけで、前回の続きです。

アンテナや頭部内部の配線(?)は軟質樹脂アサフレックス製で、材質の柔軟性により破損をある程度防げるようになっています。とはいえ、負荷が掛かるとやっぱり曲がってしまうので取り扱いには注意が必要(特にパーティングラインを消す時とか)ですねぇ。

顔面に相当するバイザーは、タカラ1/24キットでは左右に分割されていましたが、このキットではスライド金型を使用した一体成型になっています。強度もかなりあります。

バイザーには裏面を塞ぐパーツが付いています(写真右下)。先日放送された「BSアニメ夜話」に登場したシーンだけでもバイザー裏はけっこう映っていたので、このパーツによるディテールの再現はうれしいですねぇ。

バイザーに3連ターレットスコープとアンテナを組み付けた状態です。サンプル品を組んだ時には3連ターレットの左右スライド可動はかなりユルかったのですが、なぜか今回はちょうど良い可動具合です。個体差があるのかもしれませんが、ひょっとしたらターレット中央の回転部分留め具パーツ(J6)をターレット裏側から接着剤をごく少量流し込んでJ5に接着したのが効いているのかもしれません。謎です…。

半球状の頭部もスライド金型を使用した一体成型です。パーティングラインがバイザーで隠れる部分とか耳の後ろだったりするのがありがたいです。

頭頂部付近には左右にダクト状のディテールがあります。このダクトにある4つのリベット(?)がけっこう目立っていて、見る角度によっては頭の丸いアウトラインを崩してしまっているように思えます。

結局、リベットは削り落としました(写真右)。ダクトのパーツは頭部の内側からネジ止めしているという解釈で…(汗)。

このキット、頭の丸さとバイザーの形状が絶妙で、実に男前だと思います。スコープ部のシャープなモールドとクリアーパーツのレンズが顔を引き締めていますが、写真はピンボケですねぇ(汗)。

バイザーを開けるとこんな感じです。バイザーの可動部を塞ぐ丸いパーツを取り付けると、組み立て後のバイザーの取り外しが困難になりますので、特に全塗装する方はご注意ください。

―次回予告―

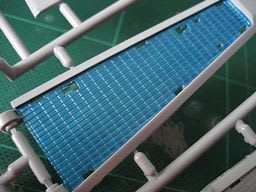

外れる弾倉、筒状の銃身。巧みに分割されたパーツにより、鉄騎兵の長銃が構成される。銃身の色で思い出されるのは、懐かしのボトムズガムか?

次回、「機銃」。ネジ止め式の銃床にオッサンが燃える!