旧キットの出来が良いと、リニューアル版キットの開発というのは大変なのではと思います。特に旧キットが「傑作キット」と呼ばれるような場合は、リニューアルするからにはその「傑作キット」の内容を完全に超えていないと意味が無いというプレッシャーが出てきますからねぇ。

「傑作キット」を超えるべく開発されたリニューアルキットは、傑作キットの面影を引きずっているモノが多いように思えます。リニューアルするにしても、元デザインの完成度が高くてアレンジのしようがなく(ヘタにアレンジすると、多くの人が抱くイメージからかけ離れてしまう)、結局は旧キットとあまりイメージが変わらないモノになってしまうんですねぇ。MGニューガンダムやHGUCジムコマンド・ズゴックE(あれ?出渕メカばっかり…)などの設計者の方は相当な苦労をなさったのではと思います。

傑作キット・LMHGエヴァンゲリオンシリーズを超えるべくして開発された新劇場版キットも、LMHGと見た目の印象に大きな違いは無さそうです。でも、機構面は大幅に進化しているようです。パッと見の変化は少ないですが、中身はかなり違いますよ♪

写真左:このアヒルのクチバシのようなパーツはノドの部分です。LMHGでは左右分割されていましたが、新劇場版では黄色いパーツの正面に合わせ目が来ないよう配慮されています。可動用パーツにはボールジョイントが2つ付いていて…

写真右:首本体のパーツにノドの裏側のボールジョイントが接続されます。首と頭部は2つのボールジョイントで接続されるようですが、首の左右方向の振りに対してノドのパーツが微妙に可動するといったヒネリの効いた可動になっているようです。

エントリープラグ挿入部のハッチはLMHGですでにギミックが確立されていましたが、新劇場版ではABS樹脂パーツの採用により、可動の確実性が増しています。可動はやや固めですので、取り扱い時は変に力を入れ過ぎないように注意が必要です。

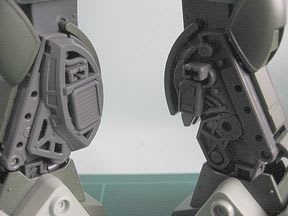

写真左:後方へ跳ね上げる方式で開く、前ハッチです。ハッチの開閉はABS樹脂採用の恩恵で、保持力が高いです。丸いパーツはスライド用アームと一体成型されているように見えますが、別パーツです。エントリープラグのフタで、これも独自に可動します。

写真右:上へスライドする後ろハッチです。LMHGではハッチが左右分割されていましたが、新劇場版ではカラーリングの変更に伴い上下分割になっています。合わせ目を消す必要が無いのが助かります。アームの下端がクルッとカールしていますが、この部分がハッチを上にスライドする時にエントリープラグを引き上げるんですねぇ。

写真左:コクピットとなるエントリープラグはLMHGでは黒成型色でしたが、今回は胸の拘束具(というか装甲)と同じ、薄いグレーで成型されています。設定のカラーリングは白ですので、薄い色での成型は非常に助かります。

プラグの大きさは直径約3ミリ、長さ約3センチです。設定画ではこのプラグが電車の車両1両分ぐらいの大きさで描かれています。エヴァの推定サイズは身長40~200メートルだそうですが、プラグのサイズから推定すると身長100メートルぐらいでしょうか?

写真右:胸内部ブロックを横から見たところ。各パーツはこのように配置されます。黒いパーツが多いので見やすいように実際の色よりも明るくしてみましたが、それでも分かりにくいので補助線を引いてみました。

劇中の開閉の手順を忘れてしまいましたが、こんな感じで閉まります。前ハッチの下半分も後ろハッチ同様のグリーンが正解のようですねぇ。

胸部の組み立てはLMHGに比べかなり複雑になっています。さらに複雑な胸部後編に続く…

*エプロンさんの所にバンダイホビー事業部さんの9月の新製品のスケジュールが出ています。いよいよ「ガンダム00」FGシリーズ発売ですよ♪

「傑作キット」を超えるべく開発されたリニューアルキットは、傑作キットの面影を引きずっているモノが多いように思えます。リニューアルするにしても、元デザインの完成度が高くてアレンジのしようがなく(ヘタにアレンジすると、多くの人が抱くイメージからかけ離れてしまう)、結局は旧キットとあまりイメージが変わらないモノになってしまうんですねぇ。MGニューガンダムやHGUCジムコマンド・ズゴックE(あれ?出渕メカばっかり…)などの設計者の方は相当な苦労をなさったのではと思います。

傑作キット・LMHGエヴァンゲリオンシリーズを超えるべくして開発された新劇場版キットも、LMHGと見た目の印象に大きな違いは無さそうです。でも、機構面は大幅に進化しているようです。パッと見の変化は少ないですが、中身はかなり違いますよ♪

写真左:このアヒルのクチバシのようなパーツはノドの部分です。LMHGでは左右分割されていましたが、新劇場版では黄色いパーツの正面に合わせ目が来ないよう配慮されています。可動用パーツにはボールジョイントが2つ付いていて…

写真右:首本体のパーツにノドの裏側のボールジョイントが接続されます。首と頭部は2つのボールジョイントで接続されるようですが、首の左右方向の振りに対してノドのパーツが微妙に可動するといったヒネリの効いた可動になっているようです。

エントリープラグ挿入部のハッチはLMHGですでにギミックが確立されていましたが、新劇場版ではABS樹脂パーツの採用により、可動の確実性が増しています。可動はやや固めですので、取り扱い時は変に力を入れ過ぎないように注意が必要です。

写真左:後方へ跳ね上げる方式で開く、前ハッチです。ハッチの開閉はABS樹脂採用の恩恵で、保持力が高いです。丸いパーツはスライド用アームと一体成型されているように見えますが、別パーツです。エントリープラグのフタで、これも独自に可動します。

写真右:上へスライドする後ろハッチです。LMHGではハッチが左右分割されていましたが、新劇場版ではカラーリングの変更に伴い上下分割になっています。合わせ目を消す必要が無いのが助かります。アームの下端がクルッとカールしていますが、この部分がハッチを上にスライドする時にエントリープラグを引き上げるんですねぇ。

写真左:コクピットとなるエントリープラグはLMHGでは黒成型色でしたが、今回は胸の拘束具(というか装甲)と同じ、薄いグレーで成型されています。設定のカラーリングは白ですので、薄い色での成型は非常に助かります。

プラグの大きさは直径約3ミリ、長さ約3センチです。設定画ではこのプラグが電車の車両1両分ぐらいの大きさで描かれています。エヴァの推定サイズは身長40~200メートルだそうですが、プラグのサイズから推定すると身長100メートルぐらいでしょうか?

写真右:胸内部ブロックを横から見たところ。各パーツはこのように配置されます。黒いパーツが多いので見やすいように実際の色よりも明るくしてみましたが、それでも分かりにくいので補助線を引いてみました。

劇中の開閉の手順を忘れてしまいましたが、こんな感じで閉まります。前ハッチの下半分も後ろハッチ同様のグリーンが正解のようですねぇ。

胸部の組み立てはLMHGに比べかなり複雑になっています。さらに複雑な胸部後編に続く…

*エプロンさんの所にバンダイホビー事業部さんの9月の新製品のスケジュールが出ています。いよいよ「ガンダム00」FGシリーズ発売ですよ♪

{前回からの続き)このキットの手首には設定画ではかなり目立つディテールであるにも関わらず、半分ほどが省略されているモノがあります。手首付け根付近、親指の上にある大きなリベット(?)状の丸ディテールです。

{前回からの続き)このキットの手首には設定画ではかなり目立つディテールであるにも関わらず、半分ほどが省略されているモノがあります。手首付け根付近、親指の上にある大きなリベット(?)状の丸ディテールです。

←gooブログではこういう絵文字が使えるんですが、筆者は今までめんどくさくて使っていませんでした。でも、使える絵文字の一覧を見てみるとエラくかわいいので、今後は使っていこうかなぁと思います(笑)。

←gooブログではこういう絵文字が使えるんですが、筆者は今までめんどくさくて使っていませんでした。でも、使える絵文字の一覧を見てみるとエラくかわいいので、今後は使っていこうかなぁと思います(笑)。