次ネタは先日発売された1/20スコープドッグです。「装甲騎兵ボトムズ」に登場するスコープドッグをはじめとするアーマード・トルーパー(AT:装甲騎兵)は身長4メートル前後と、人が乗るロボットとしては最小クラスの機体で、その扱いもジープや装甲車に近いものがあります。

異星人の技術で作られていて、人工筋肉で駆動したり、制御系のかなりの部分がコンピュータ化されてはいるものの、装甲に関してはかなりローテクなイメージがあります。たくさん作ってナンボの量産機ですので、現在の地球の装甲車などの装甲と似たようなものなんでしょうねぇ。

そういうわけで、古くからボトムズ関連の作例は戦車や装甲車、ジープなどのミリタリー系モデルの模型的表現を採り入れたものが多くを占めています。それには鋳造表現や溶接表現などが多用されています。

鋳造表現というと、模型表面に溶きパテを塗って、半乾きの状態で歯ブラシや先を短く切った筆などでたたいてデコボコの表面を作るというのが一般的です。

溶接表現で多く見られるのは、エポキシパテを細いヒモ状に伸ばして溶接のモールドを付けたい場所に貼り、ツマヨウジなどで溶接跡を付けていくという方法です。

やってみると案外手軽にできる方法なのですが、ノンシンナーで全塗装をしない筆者の現在の製作環境では無理な方法です。そこで、無塗装・ノンシンナーでも可能な表現方法を探っていこうと思います。

やることはかなり前に記事で取り上げた「オレンジXを使ったツェメリットコーティング」と同じような感じです。この実験をやっていた頃はリモネン系接着剤は今ほど普及していなかったので、本来は洗剤である「オレンジX」を使っていました。

今回はGSIクレオスの「Mr.セメント リモネン系(流し込みタイプ)」を使用します。

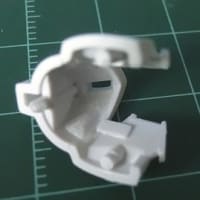

写真はランナーのタグ周辺部を大写しにしたモノです。ランナーの棒状の部分と板状のタグ部分とが別パーツであることにして、その合わせ目が溶接されているようにモールドを施します。

境目の部分にリモネン系接着剤を流し込みます。量は多め、塗り幅は1~1.5ミリといったところでしょうか。この写真では接着剤のビンのフタに付いているハケを使っていますが、この作業には筆を用意した方が良いかもしれません。やっているうちに、ハケにランナーの緑色が溶けて付着してしまいますので…。

接着剤を塗った部分は溶けて軟らかくなります。最初は触ると糸を引くぐらいベチャベチャしていますが、しばらく置くと粘土のような固さになります。粘土細工といえば粘土ベラですね(笑)。ツマヨウジの先を丸く削ってヘラを作ります。溶接跡の中には指でグイグイと押したような形のものがありますが、それを再現すべくこんなカタチのヘラにしたのです。

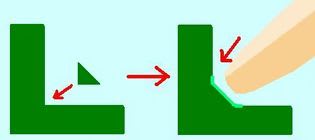

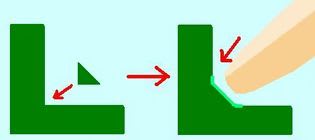

プラスチックが軟らかくなった部分にツマヨウジでモールドを型押ししていきます。写真では左から右へと進んでいます。水色の矢印で示したように、斜めにグイッと押し、黄緑の矢印の方向に同じ作業を続けていきます。

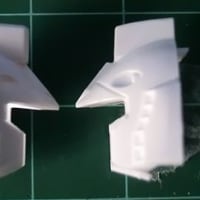

乾くとこんな感じです。乾くにしたがって、溶けたプラスチックにヒケが生じるので、境目の奥の部分(←分かりにくいですが…:汗)のモールドが消えてしまいます。この状態でも溶接っぽく見えますが、さらに完成度を高めるには…

断面を90度の二等辺三角形に削ったランナーで伸ばしランナーを作り、境目の部分に貼り付けてから溶接跡を付ける作業をすると良いのではないかと思います。まだ実験していないので、卓上論ですが…。

次回は別の溶接表現や鋳造表現に挑みます。

異星人の技術で作られていて、人工筋肉で駆動したり、制御系のかなりの部分がコンピュータ化されてはいるものの、装甲に関してはかなりローテクなイメージがあります。たくさん作ってナンボの量産機ですので、現在の地球の装甲車などの装甲と似たようなものなんでしょうねぇ。

そういうわけで、古くからボトムズ関連の作例は戦車や装甲車、ジープなどのミリタリー系モデルの模型的表現を採り入れたものが多くを占めています。それには鋳造表現や溶接表現などが多用されています。

鋳造表現というと、模型表面に溶きパテを塗って、半乾きの状態で歯ブラシや先を短く切った筆などでたたいてデコボコの表面を作るというのが一般的です。

溶接表現で多く見られるのは、エポキシパテを細いヒモ状に伸ばして溶接のモールドを付けたい場所に貼り、ツマヨウジなどで溶接跡を付けていくという方法です。

やってみると案外手軽にできる方法なのですが、ノンシンナーで全塗装をしない筆者の現在の製作環境では無理な方法です。そこで、無塗装・ノンシンナーでも可能な表現方法を探っていこうと思います。

やることはかなり前に記事で取り上げた「オレンジXを使ったツェメリットコーティング」と同じような感じです。この実験をやっていた頃はリモネン系接着剤は今ほど普及していなかったので、本来は洗剤である「オレンジX」を使っていました。

今回はGSIクレオスの「Mr.セメント リモネン系(流し込みタイプ)」を使用します。

写真はランナーのタグ周辺部を大写しにしたモノです。ランナーの棒状の部分と板状のタグ部分とが別パーツであることにして、その合わせ目が溶接されているようにモールドを施します。

境目の部分にリモネン系接着剤を流し込みます。量は多め、塗り幅は1~1.5ミリといったところでしょうか。この写真では接着剤のビンのフタに付いているハケを使っていますが、この作業には筆を用意した方が良いかもしれません。やっているうちに、ハケにランナーの緑色が溶けて付着してしまいますので…。

接着剤を塗った部分は溶けて軟らかくなります。最初は触ると糸を引くぐらいベチャベチャしていますが、しばらく置くと粘土のような固さになります。粘土細工といえば粘土ベラですね(笑)。ツマヨウジの先を丸く削ってヘラを作ります。溶接跡の中には指でグイグイと押したような形のものがありますが、それを再現すべくこんなカタチのヘラにしたのです。

プラスチックが軟らかくなった部分にツマヨウジでモールドを型押ししていきます。写真では左から右へと進んでいます。水色の矢印で示したように、斜めにグイッと押し、黄緑の矢印の方向に同じ作業を続けていきます。

乾くとこんな感じです。乾くにしたがって、溶けたプラスチックにヒケが生じるので、境目の奥の部分(←分かりにくいですが…:汗)のモールドが消えてしまいます。この状態でも溶接っぽく見えますが、さらに完成度を高めるには…

断面を90度の二等辺三角形に削ったランナーで伸ばしランナーを作り、境目の部分に貼り付けてから溶接跡を付ける作業をすると良いのではないかと思います。まだ実験していないので、卓上論ですが…。

次回は別の溶接表現や鋳造表現に挑みます。

「ボトムズ」世代として、大いに期待しています♪

nakataさん:動画サイト、拝見いたしました! 実銃の射撃シーンなんか、めったに見られるものではないので、大変勉強になりますね♪ ミニガンの射撃はまるでビームみたいに見えますねぇ。今後の製作&写真の演出の参考にさせていただきたいと思います。

これからも遊びに来てくださいね! コメントもよろしくお願いします!

ザーコさん:ザーコさんも「ボトムズ」世代ですか! 筆者も年齢的にはボトムズ世代なんですが、本放送の時はテレビ大阪が視聴不能でしかも親からプラモ禁止令が出ていた頃ですので、ちゃんとキットを組むのは今回が初めてなんですよ(汗)。

バンダイのボトムズシリーズ、長く続いて欲しいですねぇ。個人的には1500円ぐらいで1/35シリーズも出してほしいなぁと思っているのですが…。

これからも遊びに来てくださいね! コメントもよろしくお願いします!