寒い。

今朝も盛岡は今年の最低気温を更新したようだ。

例によって、水道も素直には出て来ない。

台所の最初の仕事はヤカンで湯を沸かすことで、熱湯が直にかからぬように(だって、水道管は鉄だが、ゴム製のパッキンやなんかもあるだろうから熱湯はちと、ね)タオルを巻いた蛇口に少しずつ注ぎ、たらたらと水が出るのを待つ。

なんとか「水」は開通したが、相変わらず「湯」はでない。

鉄筋の建物だというのに、お湯の配管が露出しているらしく、これじゃ春まで風呂は無理か!?

じゃ、「しょうがなく温泉かな」などと自分にとぼけて見せる。

さて、ダイエットとか断酒なんてのは正月も7日を過ぎて、お飾りとともにどこかにしまい込まれ、昨日・今朝と朝食は「うまかっちゃん」。

大好きなラーメン。

今はこの盛岡、東北では販売されていないようで、ごくたまにイトーヨーカドー花巻店の九州フェアなんかで売られているのを相方が買い置きしてくれる。

写真は昨日ので、卵二個入りスペシャル。

今朝は少し肝臓をいたわろうと、流行りの「シジミ70個分」だかなんだかの味噌汁をスープに加えて、体にはいいかもしれないが、ちょいと味のマッチングはミステイクでショック。

今度は、納豆うまかっちゃんか、牛乳チーズうまかっちゃんか、うん、トライしてみよう。

ハウス食品の「うまかっちゃん」は、もう発売30周年を迎えているらしい。

「ご当地インスタントラーメン」のはしりであり、その後、ハウス食品では「好きやねん」や「うまいっしょ」などの後続もヒットし、他社からも続々とご当地ラーメンが出て今に至っている。

「ウィキ」に、まことしやかな開発話が載っているが、確かに工場で働く人が「全国版」のラーメンだけじゃなく、馴れ親しんでいるご当地の味のラーメンも作りたいというのは素直な発想であり、しかしまた、工場・営業・開発(本社)が一体となって共同して取り組むなんてのは当時ではあまりなかったマーケティング手法だったのだと思う。

発売の何年か後、その会社の開発の中枢である東京本社の片隅に籍を置いた(違うグループ商品担当の)ワタシに、そのラーメングループのマネージャーの、「毎日がラーメン試食、全国巡り」のバイタリティーある行動が最初の印象として残っている。

食べて、食べて、食べ歩いて、自分の中に完成する姿と対比するコントロール品を置き、調査を重ねてチームで商品を作り上げる。

そして世の中に出た瞬間に、その商品を検証し、設計と実際の差を図り、あるいは解体し、あるいは壊し、あるいは自己否定しながら、また作り上げていく、その作業が短い経験ながら楽しかったように思う。

さて、「うまかっちゃん」も「うまいっしょ」(北海道)も「好きやねん」も発売が継続され、ハウス食品のホームページを見ると、なんと「うまかっちゃん」の九州各県版も派生商品として開発されているようで、まことに進化を感じる。

なぜか、「うまかっちゃん」の東北版は話もなかったと思う。

まあ、東北を一味で締めくくれる味のラーメンはなかろう。

しかし、北東北にある程度共通する「煮干しだし」の「澄んだ」ラーメンはどうなんだろうか。

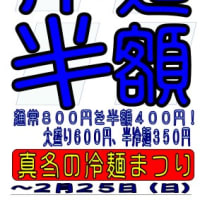

いやいや、趣向を変えて、盛岡は「冷麺」、仙台は「冷し中華」、山形は「冷しラーメン」、岩手県北部は「せんべい汁」、青森は「牛乳カレーラーメン」なんて「ご当地インスタント麺」はいかがなもんかな・・・

などと、今日のランチも煮干し風味の「コラー麺」の香りが漂う厨房で、はてと思案したりするのであった。

じゃ。

今朝も盛岡は今年の最低気温を更新したようだ。

例によって、水道も素直には出て来ない。

台所の最初の仕事はヤカンで湯を沸かすことで、熱湯が直にかからぬように(だって、水道管は鉄だが、ゴム製のパッキンやなんかもあるだろうから熱湯はちと、ね)タオルを巻いた蛇口に少しずつ注ぎ、たらたらと水が出るのを待つ。

なんとか「水」は開通したが、相変わらず「湯」はでない。

鉄筋の建物だというのに、お湯の配管が露出しているらしく、これじゃ春まで風呂は無理か!?

じゃ、「しょうがなく温泉かな」などと自分にとぼけて見せる。

さて、ダイエットとか断酒なんてのは正月も7日を過ぎて、お飾りとともにどこかにしまい込まれ、昨日・今朝と朝食は「うまかっちゃん」。

大好きなラーメン。

今はこの盛岡、東北では販売されていないようで、ごくたまにイトーヨーカドー花巻店の九州フェアなんかで売られているのを相方が買い置きしてくれる。

写真は昨日ので、卵二個入りスペシャル。

今朝は少し肝臓をいたわろうと、流行りの「シジミ70個分」だかなんだかの味噌汁をスープに加えて、体にはいいかもしれないが、ちょいと味のマッチングはミステイクでショック。

今度は、納豆うまかっちゃんか、牛乳チーズうまかっちゃんか、うん、トライしてみよう。

ハウス食品の「うまかっちゃん」は、もう発売30周年を迎えているらしい。

「ご当地インスタントラーメン」のはしりであり、その後、ハウス食品では「好きやねん」や「うまいっしょ」などの後続もヒットし、他社からも続々とご当地ラーメンが出て今に至っている。

「ウィキ」に、まことしやかな開発話が載っているが、確かに工場で働く人が「全国版」のラーメンだけじゃなく、馴れ親しんでいるご当地の味のラーメンも作りたいというのは素直な発想であり、しかしまた、工場・営業・開発(本社)が一体となって共同して取り組むなんてのは当時ではあまりなかったマーケティング手法だったのだと思う。

発売の何年か後、その会社の開発の中枢である東京本社の片隅に籍を置いた(違うグループ商品担当の)ワタシに、そのラーメングループのマネージャーの、「毎日がラーメン試食、全国巡り」のバイタリティーある行動が最初の印象として残っている。

食べて、食べて、食べ歩いて、自分の中に完成する姿と対比するコントロール品を置き、調査を重ねてチームで商品を作り上げる。

そして世の中に出た瞬間に、その商品を検証し、設計と実際の差を図り、あるいは解体し、あるいは壊し、あるいは自己否定しながら、また作り上げていく、その作業が短い経験ながら楽しかったように思う。

さて、「うまかっちゃん」も「うまいっしょ」(北海道)も「好きやねん」も発売が継続され、ハウス食品のホームページを見ると、なんと「うまかっちゃん」の九州各県版も派生商品として開発されているようで、まことに進化を感じる。

なぜか、「うまかっちゃん」の東北版は話もなかったと思う。

まあ、東北を一味で締めくくれる味のラーメンはなかろう。

しかし、北東北にある程度共通する「煮干しだし」の「澄んだ」ラーメンはどうなんだろうか。

いやいや、趣向を変えて、盛岡は「冷麺」、仙台は「冷し中華」、山形は「冷しラーメン」、岩手県北部は「せんべい汁」、青森は「牛乳カレーラーメン」なんて「ご当地インスタント麺」はいかがなもんかな・・・

などと、今日のランチも煮干し風味の「コラー麺」の香りが漂う厨房で、はてと思案したりするのであった。

じゃ。