いよいよ裏街道に入ります。

第2 実際のお金の動き(裏街道)

1 業者間での現実的なお金の流れ

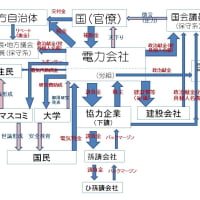

では,実際はどのようにお金が流れるのでしょうか。具体的に言うと,「利権」というのはどこでどのように発生するものでしょうか?

まず,国から税金等が道路公団に支払われ,そこから業者に払われるという点までは同じです(もちろん,道路公団自体にもいろんな問題がありますが,争点がぼけるので,今回のシリーズでは道路公団に関する諸問題は無視します。)。

問題は,業者からどのようにお金が流れるかです。

実は工事を請け負う業者は大手企業であることが多く,実際の工事は地元の有力企業に下請けします。そして,さらに工事現場でスコップを持つのは,更にそこから孫請けをしている業者であることが多いのです。当然,大手企業や下請け企業は,そこからマージンをもらいます。そして孫請け会社は,そこから僅かになった自分の手取りを受け取って,工事をします。

したがって,まずはこういう動きになります。

国→(税金,借金等)→道路公団→(工事代金)→大手企業→(マージン差し引き後の下請け代)→下請け企業→(マージン差し引き後の孫請け代)→孫請け企業→(手取りを差し引いて原材料費)→建材店等(ただし,原材料は下請け企業や大手企業が購入する場合がある。)

2 業者からのお金の流れ

しかし,これだけでは「利権」というよりも,「単なるピンハネ」にしかならず,それでもみんなで道路工事をする理由が見えません。

実は,業者からは下請けだけではなく,他の場所にもお金が流れていくのです。その代表が,「政党に対する政治献金」なのです。つまり,なぜ政治家がここで儲かるのかというと,「業者から献金が入る」ためなのです。それを簡単に図式化するとこうなります。

国→(税金,借金等)→道路公団→(工事代金)→業者→(政治献金)→政党

もうお分かりですね。実は,税金の一部が政党にキャッシュバックされるというシステム,これが道路工事の一番おいしいお金の流れなのです。もっというと,この政治献金,政党だけではなく,議員個人に対しても行われます(もちろん,いろんな制約がありますので,業者名が直接出てこないこともありますが。)。

ちなみに,こういう図式も聞いたことがあるでしょう。

業者→(パーティー券)→政治家

そうです。政治家がパーティーを開くときに配るパー券ですが,これも業者が買い取る場合が多いのです。しかし,この基本構造も同じです。

ちなみに,業者からの支払先として「官僚」もあります。これは「賄賂」そのものですが,ここも某次官のごとくうまいことやっている人も多いです。

3 お金を払うのは見返りがあるから

ここで素朴な疑問が出てきます。「業者としては,政治献金止めたらもっともうかるのでは?」ということです。

しかし,それは表街道の議論です。裏街道ですから,「政治献金を払わなければ仕事がもらえない」という暗黙のリスクがあるのです。このことは,先の参議院選挙の際に,政権与党が「政治献金に序列を付けてその後の政策を決める」と発表したことからも明らかになっております。

具体的には,「政治献金払わなければ入札資格がもらえない」という嫌がらせを受けます。この手法は,地方の回で説明します。

一方,業者としては,「政治献金払ったから,仕事の請負だけでなく,受注金額を高くして」という要望を出してきます。この要望に政党は乗れます。なぜなら,こうすると次回の業者からの献金,すなわちキャッシュバック額がもっと増えるからです。

つまり,道路工事を繰り返すことで,「キャッシュバックスパイラル」が発生し,お互いどんどん儲かるという夢のような構造が出来上がるのです。これが「利権」なのです。

第3 本日のまとめ

このすばらしき「キャッシュバックシステム」は,業者も政党も,そして時には官僚さえも儲かる夢のシステムなのです。だから,誰も手放したくないのです。

とはいえ,この原資は「税金」。つまり,道路工事とはまさに「キャッシュバックの材料」になっているのです。

この基本構造を改めない限り,無駄な事業は無くなりません。

第3章へ

インデックスに戻る

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ

第2 実際のお金の動き(裏街道)

1 業者間での現実的なお金の流れ

では,実際はどのようにお金が流れるのでしょうか。具体的に言うと,「利権」というのはどこでどのように発生するものでしょうか?

まず,国から税金等が道路公団に支払われ,そこから業者に払われるという点までは同じです(もちろん,道路公団自体にもいろんな問題がありますが,争点がぼけるので,今回のシリーズでは道路公団に関する諸問題は無視します。)。

問題は,業者からどのようにお金が流れるかです。

実は工事を請け負う業者は大手企業であることが多く,実際の工事は地元の有力企業に下請けします。そして,さらに工事現場でスコップを持つのは,更にそこから孫請けをしている業者であることが多いのです。当然,大手企業や下請け企業は,そこからマージンをもらいます。そして孫請け会社は,そこから僅かになった自分の手取りを受け取って,工事をします。

したがって,まずはこういう動きになります。

国→(税金,借金等)→道路公団→(工事代金)→大手企業→(マージン差し引き後の下請け代)→下請け企業→(マージン差し引き後の孫請け代)→孫請け企業→(手取りを差し引いて原材料費)→建材店等(ただし,原材料は下請け企業や大手企業が購入する場合がある。)

2 業者からのお金の流れ

しかし,これだけでは「利権」というよりも,「単なるピンハネ」にしかならず,それでもみんなで道路工事をする理由が見えません。

実は,業者からは下請けだけではなく,他の場所にもお金が流れていくのです。その代表が,「政党に対する政治献金」なのです。つまり,なぜ政治家がここで儲かるのかというと,「業者から献金が入る」ためなのです。それを簡単に図式化するとこうなります。

国→(税金,借金等)→道路公団→(工事代金)→業者→(政治献金)→政党

もうお分かりですね。実は,税金の一部が政党にキャッシュバックされるというシステム,これが道路工事の一番おいしいお金の流れなのです。もっというと,この政治献金,政党だけではなく,議員個人に対しても行われます(もちろん,いろんな制約がありますので,業者名が直接出てこないこともありますが。)。

ちなみに,こういう図式も聞いたことがあるでしょう。

業者→(パーティー券)→政治家

そうです。政治家がパーティーを開くときに配るパー券ですが,これも業者が買い取る場合が多いのです。しかし,この基本構造も同じです。

ちなみに,業者からの支払先として「官僚」もあります。これは「賄賂」そのものですが,ここも某次官のごとくうまいことやっている人も多いです。

3 お金を払うのは見返りがあるから

ここで素朴な疑問が出てきます。「業者としては,政治献金止めたらもっともうかるのでは?」ということです。

しかし,それは表街道の議論です。裏街道ですから,「政治献金を払わなければ仕事がもらえない」という暗黙のリスクがあるのです。このことは,先の参議院選挙の際に,政権与党が「政治献金に序列を付けてその後の政策を決める」と発表したことからも明らかになっております。

具体的には,「政治献金払わなければ入札資格がもらえない」という嫌がらせを受けます。この手法は,地方の回で説明します。

一方,業者としては,「政治献金払ったから,仕事の請負だけでなく,受注金額を高くして」という要望を出してきます。この要望に政党は乗れます。なぜなら,こうすると次回の業者からの献金,すなわちキャッシュバック額がもっと増えるからです。

つまり,道路工事を繰り返すことで,「キャッシュバックスパイラル」が発生し,お互いどんどん儲かるという夢のような構造が出来上がるのです。これが「利権」なのです。

第3 本日のまとめ

このすばらしき「キャッシュバックシステム」は,業者も政党も,そして時には官僚さえも儲かる夢のシステムなのです。だから,誰も手放したくないのです。

とはいえ,この原資は「税金」。つまり,道路工事とはまさに「キャッシュバックの材料」になっているのです。

この基本構造を改めない限り,無駄な事業は無くなりません。

第3章へ

インデックスに戻る

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます