白熱灯と対比して新しいヘッドライトの象徴のようであったシールドビームも、

ここ数年でずいぶん減ったように思います。

角型タイプはLEDに交換されて趣を変え(点灯時は青白い光がかっこいいのですが、

消灯時がチョット不気味)、丸型タイプは装備する車両そのものの多くが置き換え途上にあります。

その余波で、解体する際マニア向けイベントで販売されたと思しきものが

偶然近所のリサイクルショップに並んでいたので、模型の製作資料として飼い始めた次第。

よい機会なので実車におけるシールドビームの種類と、

Nゲージで再現する際のパーツを自分なりに整理してみることにしました。

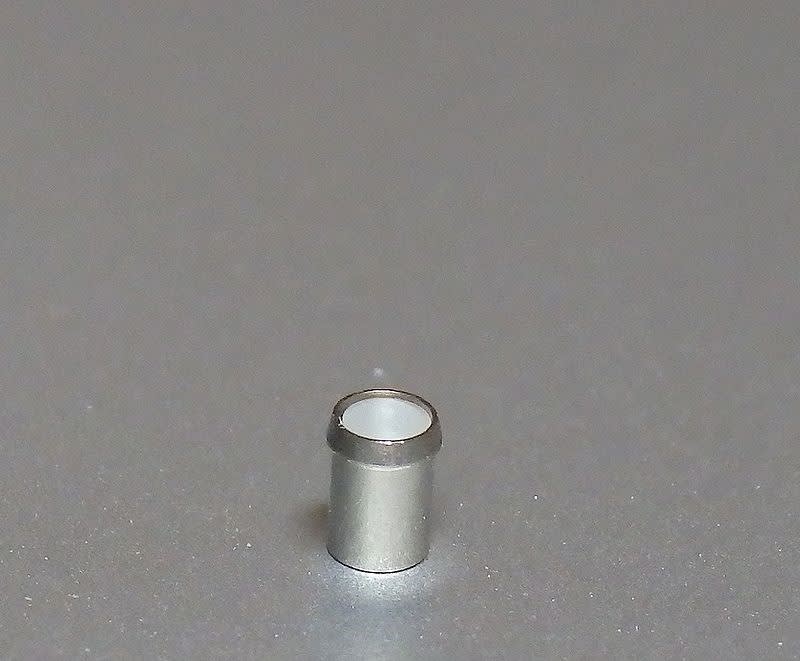

なお、画像のシールドビームは小糸製作所製で、昭和40年代以降の電車(周りに並んでいるののはその一例)に

幅広く採用された、ややカドが角ばっているタイプです。

参考までに実測寸法を付記しておきます。

リム外周:約240mm(ヒンジ含まず)

レンズ直径:約170mm

※内容には誤りや偏りもあるかと思います。

お気づきの際には是非ご教示ください。

タイプA 相鉄7000系

さっきの画像のタイプと同一品と思われるものをタイプAとします。

切妻の外板にベタ付けした例を示します。

相鉄では昭和45年の2100系(確か新6000より2か月早い)~少なくとも昭和60年の在来7000系最終増備車までは

このタイプを使っています(※新7000系については後ほど)

タイプA 京王6000系

後退角があるため、台座を設けた例。

ヒンジは台座の外周に収まっています。

京王では昭和47年~平成3年の6000系が唯一にして最大の採用例と思われます。

タイプA JR113系

台座からヒンジが飛び出ている例。

国鉄・JRだと昭和43年の711系あたり~平成何年だかの武蔵野用205系まで?

いわゆるメルヘン顔も上からカバー被せているだけと踏んでいますが、果たして?

タイプA 泉北高速3000系

SUS外板×台座付きの例。

やはりヒンジは台座に収まっています。

当然リムの外周を縁取るように台座が見えますので、

113系の例とはずいぶん見え方が変わります。

タイプAについてはリムが銀でもかなり白っぽい艶消し銀なのがポイントです。

私がリサイクルショップで買ったものは塗装されていましたが、

泉北高速の例はアルミ地肌のようにも見える・・・?

模型で再現する際には、敢えて華やかさを持たせるためにメッキ仕上げとするのも

良いですが、似せるという意味では面倒でも艶消し銀に塗ったほうが良さそうです。

タイプA 営団3000系

今までご紹介してきたのは全て竣工当時からこのライトでしたが、

営団3000は昭和40年代以降ごろからこのタイプへ交換された模様です。

凝った造型の同車はライトケースにフードのような縁取りがあり、

当初のタイプはフードに収まる厚みのものだったようです。

交換後はご覧の通りの突き出し具合で、独特の表情を形作っていました。

フードの内側は普通にSUS地ですが、影になるせいか黒っぽく見えることが多く、

かなり控えめに、ならスミ入れしたほうがリアルに見えそうです。

真横からでないのが悔やまれますが、リムの突き出し具合の参考に。

タイプA 伊豆箱根3000系 JR185系

同じリムを横に並べて、テールライトにも応用した例。

似た配置の新京成8000などは、かなり近づけて並べるために

ヒンジが斜めになるよう配置する、独特の工夫が見られます。

185系はつい惑わされがちですが、タイプAを2つ並べた上から

銀色のカバーをかぶせています。

このカバーを付ける前の、とんでもなくギョロ目の姿が

鉄道ファンNo.240(1981-4)の目次横に載っています。

たぶん117系や211系も同じなのでは・・・?と思っています。

もしかするとこれもカバーの内側は・・・?

仮にあれがそうなら自ずとこれも?

211やメルヘン顔の205もそうなら、これだってタイプAでも不思議ではない。

閑話休題。

タイプAを模型で再現するにはどうするか?考察してみたいと思います。

トレジャータウン TTP161-61 国電用シールドビーム(普及版)

リム外周直径=約1.6mm(実物270mm÷150=1.6mm ほぼスケール通り) 取付穴φ1.5mm

色々な見方があると思いますが、個人的にはタイプAなら

これが決定版のパーツだと思います。

※右は後述のボナファイデプロダクト P-207(私鉄用薄型シールドビーム)

意外とレンズは奥まっていること、リムの頭は僅かにテーパーがかかっていること、

大きさや厚みのバランスなどの観点から今のところ一番バランスが良いと思います。

レンズの外周に縁取りがあって、その外側をリムが囲むのが正確な形状ですが、

これを完璧に再現しています。

普及版とあるように、ヒンジを省略していること以外パーフェクトだと思います。

使用例。

レンズを頭から1mm程度のところでカットして、裏からアルミ箔ステッカーを当てています。

更にレンズ表面に光沢クリアを塗布すると、いい具合に反射鏡が表現できます。

トレジャータウン TTP161-11 国電用シールドビーム

ヒンジを再現している完璧版。

ただし、説明書にもあるようにリムの内側をドリルでさらわないと

レンズが入りにくいです。

そしてロストワックス製なので、この加工が結構大変・・・

そもそもパーツを強固に保持するのに一苦労するなど

私の技量と知能ではやや持て余してしまうのが現状です。

ボナファイデプロダクト P-207 私鉄用薄型シールドビーム

リム外周直径=約1.4mm 取付穴φ1.2mm

薄型と銘打っているのが気になりますが、たぶんタイプAを

プロトタイプにしていると推測。

もしかすると京王2010用=後述のタイプBかも。

レンズを入れた図。

目指している形はトレジャーのTTP161と似ている=タイプAの気がする。

トレジャーと比べて直径はやや小さめです。

ただし、トレジャーがスケールで割ってピッタリだからオールマイティに

使えるとは限らないのが難しいところ。

実車の顔立ちに応じてデフォルメする場合や、

そもそも前面パーツのライトケースが小さめにデフォルメされている場合など

スケール通りのパーツが使えないケースもあると思います。

タヴァサホビーハウス PN-015(新型国電用シールドビーム)

リム外周直径=約1.5mm(ただしテーパーがかなり強めなので、先端は約1.3mm)

取り付け穴φ1.5mm

画像は後退角のある東海型前面用のものです。

先端にかなりテーパーがかかっておりリムの先端がかなり薄めです。

かつて、銀河のシールドビームと比べて非常にシャープな印象を持ったものですが、

このテーパーがポイントだったのかもしれません。

個人的にはシャープすぎて薄味な顔立ちになるのが気になり、

あまり使ったことのないパーツです。完全に好みの問題です。

レンズが出っ張らない。

パーツの台紙には1995年の文字。約四半世紀前にこのクオリティです。

RMMに載ってた玉虫色の電車たち(2000年夏にハイパーモデリング1で再録)が

シンクロしますな。

上から色を塗るなら、メッキよりも

真鍮地肌のほうがプライマー効きやすかったりするのか?

タイプB 東急7000系(※踏切より安全を確認の上撮影)

お次はタイプAよりも少し古めの電車に多用されているリムが丸くて

たぶんステンレス無塗装のもの。

キラリとした質感がどことなくトイライクです。

かの名著、私鉄電車のアルバムで言うところの

大量輸送時代の到来、を迎えつつもまだ手作り感・暖かみが

チョット残っている時代をしのばせるライトリムです。

たぶんタイプB 京王帝都3000系

断定できないけど、特徴的にはタイプBと似てる。

ボナのP-207はこういうフード状のライトケースに収めるうえで

薄型なのが活きてきそうだけど、タイプBとして見るならリムがちょっと角張りすぎ?

たぶんタイプB 京王帝都5000系

タイプAよりもわずかに直径が大きかったりするのかな。

なんかそんな気がする。

でもって厚みは少し薄め?

たぶんタイプB 京成3500形

昭和47年~の車にしてはやや古風な味わい。

しかし昭和57年~平成元年(!)の3600形のヘッドライトももしかしてコレなのでは説。

しかも面白いことにテールライトリムはタイプAなのです。

すなわち新京成8000同様に横並びなのに混用。

銀河モデル N-017

リム外周直径=約1.7mm

取り付け穴φ1.2mm

言わずと知れたロングセラーパーツ。

多くのモデラーが愛用していると思われ、たまにしばらく欠品が続いたりします。

かつてはタイプAを再現するのにも多用しましたが、

私はトレジャーのTTP161が出てから専らタイプBの再現用に使っています。

その理由は一目瞭然で、

リム外周直径が僅かに大きいこと、レンズの収まり方などがタイプBにぴったりです。

そしてメッキがありがたい。

かつて、タヴァサと比べてごつく見られがちでしたが、

個人的にはリムの厚み具合がとても好みで、タイプAの再現にも多用していました。

使用例 京成3500形

平成26年春竣工の東急8607Fを製作後、トレジャーのTTP161シリーズが出たので、

以降は専らタイプBの車両に使っています。

使用例2 東武2000系・8000系

実車の画像が用意できませんでしたが、いわゆる東武顔もタイプBなのではないかと・・・

何とも愛嬌のある形のライトケースと相まって、

暖かみのある、可愛い顔立ちを形作るのに一役買っています。

この顔にはタイプBだとつくづく感じます。

東急7000→7700でタイプB→Aの交換例が見られますが、似て非なるライトリムであって

電車の表情が全然変わってしまうことがわかります。

タイプC 阪神7861形

タイプBに似ていますが、リムがちょっとシャープな感じがしませんか?

断定はできませんが、別物なんじゃないかと推測。

タイプC 近鉄6200系

たぶんおんなじ?

角型の2連・3連尾灯が阪神(ex.8000後期)近鉄(ex.16000)京阪(ex.3000テレビカー)で幅広く見られるように、

関西中心に採用されているタイプなのか?

タイプC? 高松琴平電気鉄道1070形(もと京急2代目600形)

これも似てる。

タイプD 南海6000系

タイプBよりもレンズが出っ張っている。

タイプCよりもリムが丸い。

私が知らないだけかもしれないが、関東ではあまり見ないタイプ。

強いて言えば都電7500のライトに似てる?たぶんあれは違うものだろうけど・・・

タイプD 神戸電鉄1100形

すごくクラシックな感じだけど、

この顔で平成の世に新造されてたりするのが神戸電鉄。すこ...

タイプE 西武旧101系

701系の途中~9000系まで長ーーーーーく使われていたタイプ。

知らないだけで、マイナーチェンジしてるかもしれない。

タイプAより直径がやや大きく見えて、独特のリムと台座付き。

ボナファイデプロダクト P-204 西武新系列用シールドビーム

リム外周直径=約1.8mm

取り付け穴φ1.8mm

西武3000キットと同時に設計したのかな?

他のシールドビームよりもちょっと大きめ、丸いリムなどの特徴が再現されています。

以前は真鍮地肌のものでしたが、途中からメッキ仕様になりました。

どのみち台座を塗らなきゃならないので、真鍮地肌のが残ってたら買いかも。

太いリムがとても可愛い。

使用例。

飾り帯を塗り分ける場合、作業的には後付けしたほうが楽ですが、

この場合は台座周りに薄めた黄色を流し込むのを忘れずに。

台座は車体と一体なので、隙間が空くといかにも後付けした感じになってしまいます。

タイプF 小田急9000形

トリは我らがOER!

タイプB~D同様にステンレスなのか、無塗装のギラギラリムです。

リム内周のテーパーが目立ちます。

また、わかりにくいですがヘッドライトレンズの

上部だけ横方向にカットが入っています。

竣工当時はもっとアッサリしたリムで、

千代田線乗り入れ開始後、昭和50年代中頃以降にこのタイプに交換されました。

詳しく知らないけど、リムを外側から開けられるようにしたのかな?

タイプF 小田急5200形

小田急マニアには説明不要?

かの有名な9000形のライト流用5200形。

そもそも5200形自体昭和57年の最終増備車まで白熱灯で製造されていたと思われる、

中々稀有な電車でしたが、平成12年に9000形4連×2を8連固定にした際、

外したライトを用いて、確か5262×6を皮切りにシールドビーム化されました。

5259×6以降の、戸袋窓が金押さえになった後期車グループを中心にシールドビーム化されましたが、

これも例外があり5255と5256は初期車ながら改造され、5260、5261、5264は後期車ながら

廃車まで未改造のままでした。

9000形のライト撤去車は9301・9002、9303・9004、9305・9006の6両なので、

仮に予備品があったとしても到底数が合わず、一部の5200は新しい部品を使っている説もあります。

大好きな電車だけど、実はこの辺の詳しい事情を知らない。詳しい方は是非教えてください。

タヴァサホビーハウス PX-038(民鉄用前尾灯セット)

外周直径=約1.8mm

取り付け穴φ1.7mm

商品名のとおり、同じリムにクリアレンズとレッドレンズが組み合わされたセットです。

タイプAやBよりも直径が大きく、リムは薄く、そして実物は

内周についているテーパーが外周についてしまっているのが特徴です。

さすがにレンズ上部のみのカット表現は省略されています。

内周か外周かを別にしてテーパーが付いている分、リム先端はかなり薄いです。

マイクロエースの9000形はかなり太めのリム表現ですが、

個人的にはあのくらいのほうが好みです。

そして外周はあくまでもテーパーがかかっていない。

最近Twitterでその太いリムをドリルでさらって

うまい具合に内周テーパーにしてる作例を見ちゃったので、

もうあれを真似することしか考えてない...

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます