2023.09 竣工

Twitter(現X)でツイートしていたとおり、9月に竣工しました。

製作過程を随時アップしていましたが、文字数の制約もあったので

ブログで今一度振り返ってみたいと思います。

読者諸兄にもご経験があるかもしれませんが、こうして書いておくと

後で備忘録的に役に立つことがあります。

2023.02

前回記事を書いたのが2月下旬。

オデコの継ぎ目をパテで最終処理している工程でした。

その後仕上がり具合をチェックするために車体全体にフィニッシャーズのプライマーを吹付後、

ナスカ(ガイアノーツ)のピンクサフを塗布しました。

一気に実車のフォルムがイメージしやすくなってモチベーションがアップしますが、

この段階ではまだオデコにうっすら継ぎ目が見えます。

Twitterで何の気なしにぼやいたところ、関西の凄腕モデラー・マンディ氏より「タミヤパテを

流し込み系接着剤で溶いて使う」というアイデアを教えてもらいました。

早速久しぶりにタミヤのベーシックパテを買ってきて、タミヤセメント緑キャップで

ベチャベチャする程度に薄めて塗り込んだところ…

※ペーパー掛け・ピンクサフ再塗装後

おおーーーっ

綺麗に継ぎ目が消えました!

瞬着と比べて柔らかく、粉っぽく削れるのが功を奏した感じ。

実をいうとフィニッシャーズの緑パテなど新しい製品も試してみていたのですが、

思いがけず普遍的な方法であっさり解決しました。

勉強になりました。

2023.04

継ぎ目が片付いたところでディテール工作に入りました。

車掌台側の窓上には手すりがありますが、実車と見比べて位置が高いように感じたので

元の穴をランナー引き延ばし線で埋め込み、わずかに下へずらして再度穿孔しました。

幌はイエロートレインのMP-816(通常の私鉄タイプより左右の耳が低い位置にある)で、

幌吊りはφ0.3アルミパイプにφ0.6の筒を被せたモノ、フックは割ピン、台座はトレジャーの幌吊りパーツ付属の

エッチング板だったと思います。

乗務員扉脇の手すりはキット状態だと東急製の251編成に準じた位置に穴がありますが、

大栄製の553編成は手すりが一回り小さいため、上記手すりと同じ方法で位置を修正しました。

乗務員扉上の水切りはランナー引き延ばし線です。

加工前の手すり穴の様子。

この段階まで気付きませんでした。

よく観察することの重要さを痛感した次第。

モハ253と254の間は幅狭貫通路となっています。

貫通扉が付く254にも手すりを付けてしまいましたが、

その後見た資料の情報を総合すると、恐らく実車はこの面には手すりが付かないのが正解だと思います。

パンタ周りは資料が乏しかったため、キットの説明図を参考に主要な配管を付けるに留めました。

おそらく本来、車体中心線上に鉤外し線が走るはずですが、今回は省略しました。

いつもどおり配管はφ0.4のアルミパイプ、配管止めはトレジャーのエッチングパーツです。

モハ253(254)そのものの屋上写真は入手できませんでしたが、同じ大栄製で

年代が近いモハ200の屋上資料を見る限り四角い配管押さえを使っていたようなので、大きな相違はないと思います。

ランボードはキット付属の洋白エッチングパーツですが、干渉する箇所の配管押さえを

削り忘れたまま配管を固定してしまい、止む無くランボード側に切り欠きを設けて対処しました。

角度を変えてもう一枚。

仕上げ段階で判明しましたが、パンタへの引き込み部はリード線を差すなどして

一回り細くしたほうがよりリアルかと思われます。

パンタ台は前述のモハ200を見ると段の無いブロック状のタイプだったので、

ボナのP-147(旧型国電用)を用いました。

ベンチレータ台座はトレジャーのTTP222-03で、グロベンにTOMIXのPB104を使う前提としました。

近年、GMのEVOシリーズ103系やα-modelの111系用などグロベンの決定版的パーツが多々

揃ったので、自分なりに新京成の資料と比較してみましたが、天地方向の厚み的に

やはりPB104が最適との結論に至った記憶があります。

ベンチレータを仮載せした様子。

この後がまた長いのですが、ひとまず完成形がイメージできるようになってきて俄然やる気が出てきました。

いかにも私鉄タイプといった雰囲気の車体に国電を彷彿させるグロベンの取り合わせが、

なんとなく阪神R車を連想させます。

その前後の車両と比べてとかく安物扱いされがちな存在ですが、ぼくは機能美を感じて好きなスタイルです。

GMのコアレスモータ動力を使うと決めていたので、

専用のアダプタを取り付けておきました。

2023.05

いよいよ本塗装に着手しました。

オデコを整形する過程で削れてしまった雨樋の一部を黒瞬着で再生したため、

ここをマスキングしたくない=屋根を先塗りしてからキャンディピンクを塗るイレギュラーな順番としました。

グロベン台座は位置決めの作業性と、求められる強度を勘案した結果

ゴム系で接着してあるので、テープで持っていかれないように屋根中央部はコピー用紙を併用してマスキングしました。

グロベンを載せた機能美も良いですが、京成3000原型のモニター屋根を彷彿させる姿も

なかなか美しい…と思った作業中のひとこまです。

キャンディピンクは先に200形を製作されていたta-koさんに倣って

Mr.の318番(レドーム)と59番(オレンジ)を95%:5%で調合しました。

ただ、練りながら微調整をしたので、実際にはオレンジ7%くらいになってるかも。

当然のことながらタッチアップに備えて多めに調合し、カラの瓶に詰めてあります。

マルーンはキット説明書にあるMr.の100番(マルーン)が品切れだったので、

81番(赤2号)とガンダムカラー22番(レッド)を2:1で調合しました。

ベテランマニア諸兄には様々な意見があると思いますが、

まあ新京成以外の電車には見えないのでは、と自画自賛。

実車は、写真によってはキャンディピンクもマルーンもグッと明るくした雰囲気の

写りかたをしているのもあり、あれはあれで愛らしさがあって良いなーと思います。

光の当て方を変えてもう一枚。

幌は実車に倣って正面と内側を車体同様の塗り分け、外側を暗い色で塗りました。

厳密には外側は腰板と同じマルーンだったようですが、キャンディピンクの地色に

マルーンの幌がえも言われずドギツイ感じに見えたこと、比較的早期に汚れて

茶~灰色系の色合いに変化して見えたため、模型としての見栄えを考慮して

赤みのあるダークグレーにアレンジした次第。

上面の布の余りは昨年製作の相鉄7000同様にアルミ箔によるもので、

全体的にはまあまあそれらしくなったのではないか、とこれまた自画自賛。

前後しますが、屋根のグレーは車体中心線上を中心に僅かに明るいグレーをまぶしてあります。

これはイエロートレインのキット組み立て見本によくあるグラデーション塗装を施した作風に

憧れて試みたものです。

屋根は曲面=雨の水気などは雨樋寄りに流れるのでは…=車体外周寄りのほうが

屋根布が黒ずむのでは…との仮説に基づいて塗ってみましたが、いざ仕上がってみると

なんとなく中途半端な感じになってしまいました。

イエローの見本はいずれも結構コントラストを強めにとったグラデーション塗装の感がありますが、

あれくらい濃淡をつけたほうが見栄えがするのだな…と学びました。

パンタ周り。

配管は模型的には塗り分けたほうが見栄えがするのですが、

前述の200形の屋上資料を見る限り、屋根布とさほど色の差がないように見えたので

今回は塗り分けませんでした。

ヒューズボックスはトレジャーのTTP124-Gで、前回記事の最後に触れた

RMライブラリの写真を見る限り、わりとそのままの形なのではないかと。

リード線を用いた引込部はいつもヨレヨレになりがちなので、今回は時間をかけて丁寧に取り組みました。

パンタはTOMIXのPT4212-Sそのままですが、おそらく京成電車同様に黒だったと思われるため

いさみやの黒プライマーで仕上げてあります。

避雷器はペア―ハンズのNP-053ですが、

構造上取付には一考を要し、取付穴を開けた洋白帯板をパンタ台座裏側に固定しています。

余談ながら、クロポの小田急FMキットにも同じ形態の避雷器が含まれています。

553編成の見どころの一つ、妻面の様子。

ご覧の通り縦樋とごつい昇降ステップが特徴です。

縦樋はキットに洋白エッチングのパーツが入っていますが、実車は丸管なので

コの字状の留め具のみ活用して本体はφ0.4アルミパイプから製作しました。

塗り分けの都合上、塗装後の取り付けと決めていたので本来側面の雨樋から

スムーズにつながる部分はヤットコで平らに潰してごまかしてあります。

昇降ステップはボナの103系用のうち、モハ102のユニットサッシ横に用いるパーツを

流用しており、予めコの字型に曲げてから塗装して、仕上げ段階で車体に植えました。

もともと沢山使うようなパーツではないので、ボナのパーツにも少ししか入っていません。

従って、このために103系用手すりをたくさん買い込むことになってしまい、

今後は非ユニットサッシの103系をたくさん増備する必要がありそうです。

幌は広いほうがイエロートレインのMP-859、狭いほうがモデルアイコンの京成青電キットのパーツです。

後者は本来前面と同じMP-816を使いたかったのですが、手持ちの在庫が足りず

イエローでも品切れ中とのことだったので代用した次第。

前面の説明でも触れましたが、一般の私鉄用と比べて左右の耳が低い位置に付いています。

つぶらな瞳の一灯ライトはぜひともレンズをキラリと輝かせたいところです。

今回は市販のプラ丸棒をドリルでざぐってすり鉢状とし、そこへミラーフィニッシュを

綿棒で押し付けたチップを予めライトの中に接着し、0.5mm程度の厚みにスライスしたレンズを

上から被せる構造としてあります。

アクリル挽き物のレンズは表面が曇っているので、予め光沢クリアを塗布するのはいつも通りです。

行先表示板はt0.2のプラ板を車体と同じマルーンに塗ったものです。

行先別の白い図形と「高根公団」「五香」の文字は自家発注インレタによるものですが、

さいきんジオマトからそのものずばりのステッカーが出ていると知り、

さっそく入手したところ数段リアルな出来栄えなので、今後はそっちを使おうと思います。

ともあれ、今回はインレタを転写した板を段になるよう工夫して車体に接着し、

虫ピンで突っついた穴にKATOのフィーダーをバラしたリード線を通して「めくり」のリングっぽく見せています。

このあたりは数年前に製作したKDK3500と同じ手法です。

2023.06

さて、車体がある程度できてきたところで足回りに手を付けました。

というか、本来はもっと早い段階で手を付けるところですが、床板の構造を決めあぐねていてこの段階になってしまったというのが

実際のところです。

前回記事で触れたとおり、t1.0の床板がはまる高さで床板止めのアングル材を半田付けしてあるため、

自ずとt1.0を前提に構造を検討しました。

市販のプラキットの床板を思い出すとt1.0は割と控えめな厚みで、強度不足による反りが懸念されます。

一方で広幅貫通路から覗いたときに謎のハイデッカーにならずに済むメリットもあります。

これらの長所短所を良い塩梅で解決すべく、t0.5×2枚を貼り合わせる構造として

ウエイト(厚みが薄く目立たない鉄コレ用)とTNカプラー取り付け部のみ欠き取りを設けることにしました。

こんな感じ。

言うまでもなくウエイトは少しでも厚みを目立たなくして貫通路からの眺めを良くすること、

TNは少しでも高い位置に付けることで妻板裾と胴受けの隙間(ここの隙間には案外興ざめする)を目立たなくすることが狙いです。

この手の薄板の貼り合わせに溶剤系接着剤を用いると変形が懸念されるので、今回は瞬着を用いました。

説明が下手で恐縮ですが、多少反っても目立ちにくいようTNカプラーの位置を高めに設定し、

かつ反りが起きづらい接着手段を用いたということです。

車体を被せるとこんな風に。

TN・台車の固定に使ったパーツたち。

言うまでもなくビスがTN用で、取り付け部は適宜プラ棒で高さを稼いでから用いています(2つ・3つ上の画像参照)

ワッシャーは今回の場合、1mm厚が最適との結論に至りました。

いずれもimonで容易に入手できます。

床板の構造が決まったところで、床下機器の製作を始めました。

Twitterでモハシ21003さんから貴重な写真を見せていただくことができたので、

かなり綿密に検討できたかと思います。

結果としてボナの旧型国電用をメインに、適宜モリタのパーツや自作パーツを織り交ぜました。

この画像はクハ用の機器のうち、ブレーキシリンダ・梃子以外のもので、

左下のエアタンクのみモリタのパーツ、他がボナのエアタンクセットより、

一番小さいタンクのみプラ丸棒の加工です。

適宜φ0.2でドレンコックを、手すりパーツでガードを追加しています。

ガードの奥行き不足が気になりますが、数を考えると仕方がないかなと…。

CPはボナのAK-3のうち外枠が直線のタイプ、MGは同社のDM-39で、これらは実車同様の型番と思われます。

接地スイッチらしきものはボナ、謎の2連の箱はプラ材加工です。

後者はφ0.4真鍮線を軸に、割ピンとプラ板をミルフィーユ状に重ねて碍子の表現としました。

AK-3CPにはφ0.4真鍮線とランナー引き延ばし線で吸気口を追加してあります。

ボナの16番用パーツでは再現されているのを見て加工した次第です。

同社の説明書では国電等の多数派を考慮して斜めに付けるよう指示がなされている一方、

新京成の写真を見ると垂直だったので当然実車に倣っています。

また、この写真の段階では2基の吸気口の直径が不揃いですが、この後手直しして揃えました。

枕木方向の連結板は強度を考慮して省略しました。

RMライブラリー261(京成100・126)に100形の床下機器配置図面が掲載されており、

中梁やブレーキ梃子の枕木方向の寸法が確認できたため、エバグリのNo.263(2.5mmチャンネル材)で

中梁を製作しました。但し、コの字型断面の左右があまりにも薄く強度不足に感じられたので、t0.25の帯材を添えてあります。

出来ている機器を仮取り付けしてみた図。

空気ダメの根本がちょっとごついかな…

その後、Twitterを通して京成旧型車のブレーキシリンダ周りの資料を拝見できたため、

本格的に構造の検討を始めました。

形そのものは国電用と似ていますが、京成~新京成ではやや車体中心線寄りに奥まって

取り付けられていること・車体幅が狭いことも相まってかブレーキ梃子の枕木方向の寸法がやや小さいことがわかりました。

そのため、ボナのパーツはシリンダのみ使うこととし、梃子は昨年GMから発売された

プラ製の旧国用床下機器セットに含まれるもの(何故かボナのより一回り小ぶりで好都合)を使いました。

このブレーキ梃子は取り付け強度が不足しがちなので、取り付け足にφ0.2のピンを通して補強してあります。

梃子から台車へ延びるブレーキロッドはφ0.4の真鍮パイプです。

パイプを用いたのは、梃子パーツの厚み的にφ0.4の取り付け穴が開けられないためで、

中にφ0.2のピアノ線を通して梃子に差し込む構造としてあります。

台車側は割ピンで保持してロッドがある程度の高さに保てるようにしました。

φ0.4の真鍮パイプに硬いピアノ線を通してあるので、一番懸念されるロッドが歪む事故はおそらく心配ないと思われます。

横梁はエバグリの0.75×0.75角棒です。

空気配管はφ0.4真鍮線を半田付けで組み立ててあります。

締切コックはボナの割ピンを引っ掛けたのち、U型の先端部分を90°曲げて再現したものです。

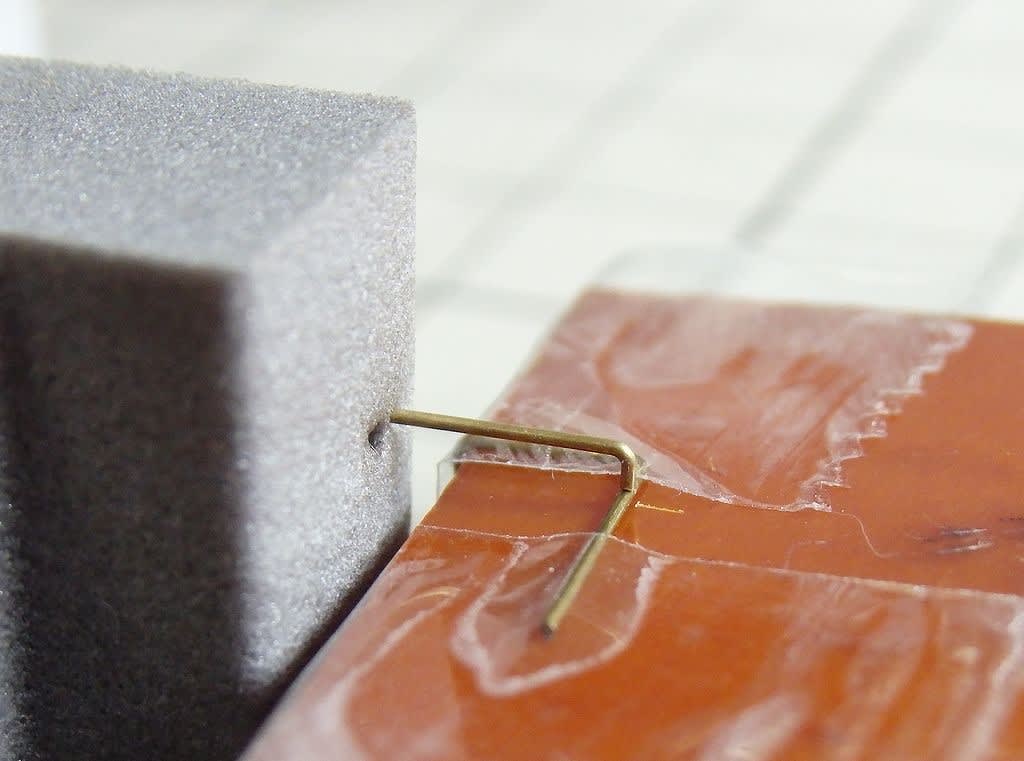

半田付けにあたっては、こんな風に車両ケースの不要ウレタンを使うと楽でした。

余談ながら宗吾のモハ200保存車と今回の新京成553編成では配管のつながり方に幾らか差異があるようです。

2023.07

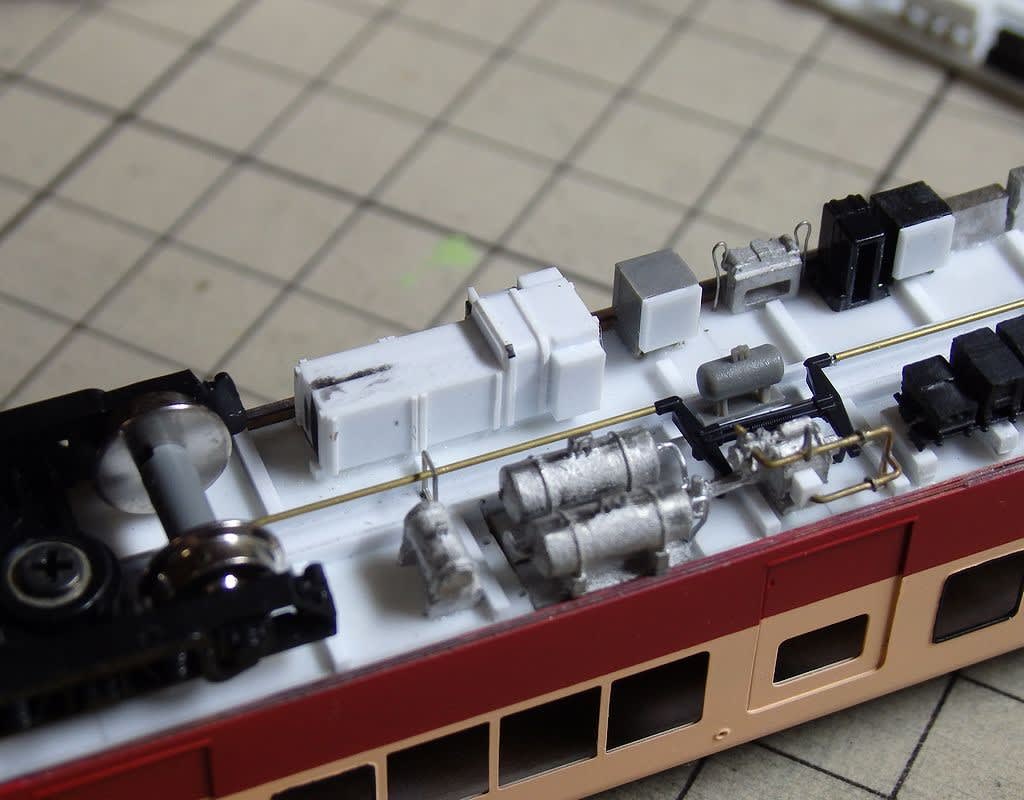

クハの床下機器配置が概ね終わった図。

クハ553に付く大きな箱(バッテリー?)はGMのクハ103用機器を加工しました。

うしろのモハ254もブレーキシリンダ・梃子の取り付けが済んでいますが、

やはりこの順番で機器を並べていったほうが断然作業しやすいなと思いました。

並び順が変わりますが、モハ254の床下機器も並べ終わった図。

多少推測が混じりますが、大きくは間違っていないと思います。

ヒューズがちょっとしたこだわりポイントで、

各種市販品の中でずば抜けて仕上がりの良いモリタのホワイトメタルパーツ(No.249)を使っています。

左右にリード線でケーブルを追加してもう気分は最高。これだけでご飯3杯いけるね。

ご存じのとおり数年前に廃業された同社はこの後触れるインテリア系のパーツを含め

名作揃いであり、まだチャンスがあるのなら一部パーツを引き継いでいるトレジャーからの

再販を強く希望したいところです。

この時点では主制御器はGMの古い金型の機器(カスタムキットに入っているやつ)を加工したものを付けています。

その後、甘いディテールやサイズ感が気に入らなくなり、

プラ材で自作することにしました。

ただし実車の主制御器の正確な形がわからなかったため、一部200形を参考にまとめてあります。

アークシュートは目の字型だったようなので、GMの小田急8000用断流器から切り出して接着しました。

帯金のリベットはやや大げさながら黒瞬着を虫ピンで盛ってみました。

あまり目立ちませんが一応台座を噛ませて吊ってあり、根元には割ピンを用いて碍子を表現してあります。

裏側。

たぶん大きくは実車と相違ない…はず。

もうひとつの大物、主抵抗器。

これこそ、モリタの名作No.247 主抵抗器Aを使いたかった!

いまでもググると画像が見られますが、脚が抜けていること、表面・裏面ともディテールがあること、

そのディテールの塩梅が絶妙なこと、サイズ感、ホワイトメタルのムク故のウェイト効果…

今からでも是非再販を望みたいNo.1パーツです。

今回は探し回りましたがどうしても手に入らなかったので、GMの旧型国電用床下セットのものを

2つ使って最中合わせにしました。

ただ、いま作るのに既存のモリタパーツを大きく下回る水準で仕上げるのは許せなかったので、

プラ棒で台座を噛ませて吊ってあります。

裏側。

たぶん底面はこんな風にフラットではなく、表面と裏面の板厚が張り出しているのが本来だと思う。

モリタのパーツはそこもできている。欲しい。

一方、GM製を使うメリットもあり…

当然ながら同社のコアレスモータ動力には厚み調整なしで使えます。

ブレーキシリンダも動力車のみGM製としてあります。

2023.08

床下の塗装が済んだ図。

先頭台車の排障器は銀河の西武用(かつて売っていたエッチングVer.)を加工したアームに

洋白帯材を曲げた本体を半田付けしたものです。

ただし、この形態になったのはATS受電器らしきモノが取り付けられた'74年以降と思われ

今回目指していた'73年のデビュー当初には開運号時代と同じ形態のものだったようです。

地味~にいろんなところに変化がある車です。

本来台車枠の端梁から生えているアームは、台車のカプラーポケット根本に固定してあります。

本当は端梁も再現したかったのですが、U型に湾曲した梁を均一かつ大量に製作する手段が思い浮かばず…

車輪踏面を隠す上で必須なブレーキの引き棒を表現するに留めました。

なお、触れていませんでしたが前面幌の下部左右には謎の蛇腹状の部品が見て取れるため、

GMのプラ幌を小さく刻んで接着してあります。

省略してしまっても良かったのですが、イエローのロスト製幌はここに取り付け足があり

微妙な隙間を隠すのに絶好の位置関係だったので取り付けたというわけ。

幌と同じくそれなりに汚れていたようなので、車体より一段暗めのマルーンで塗り分けてあります。

台車はいさみやの黒プライマーで下地処理ののち、主に上~正面からのみグレーを砂吹きして

わざと影を残すいつもの手法(ヒナくん由来の手法)で仕上げてあります。

ただし、バネ周りは影を強調するためにスミ入れもしてあります。

また、今回は初めてブレーキシューまわりに軽---く茶色系のウェザリングをかけてみました。

雑な工作をウェザリングでごまかすのが嫌いなので避けてきましたが、

昨年のTMSコンペで特選に輝いたクモヤ740/440を見て、きちんとした工作に適切なウェザリングを

するのは作品をひとつレベルアップさせると思ったので挑戦してみた次第。

一応この向きで汚れるのでは…と考えながら吹いてみましたが、

まだまだ勉強不足なようです。

前回記事で触れたRMライブラリに掲載されているデビュー当初の写真を見ると、

軸箱の斜め上あたりに白で丸数字がレタリングされているのが確認できます。

恐らく軸箱にナンバーを振る意図のものと思われ、1~8まであったのではないかと邪推しますが

模型では称呼順位表記を流用して1,2,1,2…でごまかしてあります。

アルミサッシはキットの洋白エッチングパーツを用いました。

いつものようにモデルカステンのクラシックシルバーとMr.のGX-1(クールホワイト)を調合したアルミ色です。

今回初めての試みとして、サッシ下端の防水ゴムを表現してみました。

これはかつて、TMS785号(2008-9)で16番の京成初代3000の作例で再現されているのを見て以来やってみたかった部分で、

今回はハセガワの艶消し黒フィニッシュをサッシのエッジギリギリに貼って、

これが僅かに見える高さでサッシを固定しました。

プラのはめ込みガラスならば隙間でそれっぽく見える部分…などと思ってきましたが、

いざやってみるとやはりひと味ちがう仕上がりとなり、満足しています。

角度を変えてもう一枚。

ダミーカプラー周りはプラの厚板でユニット化し、車体側に取り付けてあります。

床板にカプラーを直付けする場合に比べて胴受と車体の隙間ができづらいのが利点で、

近年我が家では標準工法となっています。

胴受はKATOのキハ82用、カプラーはKATOの叡電きらら用(真鍮線で若干の追加工作)で、

いずれも#600→#800→#1000でパーティングラインを消してあります。

ジャンパ栓はKATOのキハ58用、エアホースは阿波座のロストパーツです。

角度を変えてもう一枚。

実車に詳しいひとはとっくにお気づきかと思いますが、

台車のホイールベースが実車より短い都合でオーバーハングが長めです。

従って台車から車端にかけてややスカスカしがちなのですが、DT11だと

いかんせん立派すぎる足回りになってしまい…やむを得なかったかなと思っています。

なお、台車のブレーキ引き棒はこれまで丸線を用いてきましたが、

実車は恐らく角型断面と思われるため今回は洋白帯材を用いました。

取付はできれば穴開け・差し込みとしたいので、φ0.2のピアノ線を半田付けして

台車の穴に差し込んであります。

インテリアはあまり写真を撮れていないのですが、残っている記録をもとに少し触れたいと思います。

まずロングシートは今回モリタのホワイトメタルパーツとしました。

当初はモデルアイコンの青電キットからプラパーツを流用するつもりでしたが、

袖仕切りパイプの形状が異なる(553編成は800形と同じ)ので

敢えてキットの貴重なパーツを使う意味が薄いこと、

少しでも重心を下げるうえでホワイトメタルのほうが好都合なことから今回の選択となりました。

同社のロングシートはNo.212(標準タイプ=画像手前)とNo.213(Lタイプ=とても長い=画像奥)がありますが、

今回は車端部にNo.212、ドア間にNo.213をカットしたものとしました。

プラ棒をクリーム色に塗った蹴込板を車体裏側のアングルに載せ、その上にこのロングシートを載せる構造とし、

蹴込板とサッシ下部の二か所にゴム系を塗布して取付強度も確保しています。

(※蹴込板がわかる写真は追ってアップします)

キャブインテリアはさすがに資料が少なかったので、

ほぼ800形を参考に作ってあります。

RMライブラリによれば800形に準じた配置…との説明もあり、大きくは違わないものと思います。

ブレーキハンドルは謎のひらめきでアルミパイプを活用して差し込み式にしましたが、

どちらが先頭になっても良いように両先頭ともハンドルが差さっています。

塗装した図。

あんまり綺麗に塗れなかったな…

一応窓からよく見える壁のスイッチ類は頑張って揃うように貼りました。

ハセガワの艶消し黒フィニッシュです。

運客仕切りはt0.5プラ板の2枚重ね。

何作作ってもまだまだだな…と思う部分です。もっと丁寧にできるはず。

ここも800形を参考にまとめました。色々見比べた結果、たぶん京成電車同様に

運転台側だけ淡緑、ほかがクリーム色だと思ったので塗り分けました。

アルミの押し縁はジュラルミンフィニッシュで表現しました。

~~~というわけで竣工しました。

長くなったので竣工後の各部画像はまた改めて。

Twitterには既にアップしているのでよかったらご覧ください(9月のツイートです)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます