長年の懸案について、久々に取り組んでみました。

※敷地外より撮影

まずは実車について。

'80年代らしい角型シールドビームですが、

前照灯・尾灯それぞれのレンズに銀のリムがつく独特の形状です。

思いつく限りでは他事業者であまり見ないカタチをしていますが、

小田急ではLSE~RSE、8000~2000まで割と長く用いられた部品ではないかと思います(違ってたらすみません)

リムは光沢の強いステンレス系?の素材で、

光の加減によってこの画像の運転台側のようによく反射します。

ライトケースのリムと相まって、独特の繊細な表情を作り出しているのがわかります。

当然のことながらライト類は光軸が正面を向くように付いているので、

R6000を描く前面の丸みに対して食い込むような付き方になります。

以上を踏まえてGMの1000形(完成品版)を眺めてみると、

やむを得ない面はあるもののかなり大味な印象です。

製品が出たばかりの6年前に、レンズの裏からアルミ箔ステッカーを添えて

反射鏡を表現してみたことがあります(左側=準急幕の車両)

多少表情が変わりますが、やっぱりリムがないと違うなーと。

実車はほぼ同じライトを持つ8000で試した加工。

右の車両はGMの8000形純正パーツの裏からアルミ箔ステッカー(尾灯には灰緑色塗装)を添えたもの、

左の車両はライトレンズパーツをGM東武10030系(完成品版)用に交換の上、

トレジャーのTTP904-02A(角型ライト)のうち、エッチングパーツCを裏から添えたうえで

更にミラーフィニッシュで反射鏡を表現しました。

後者は懸案のリムを表現することこそできたものの、

リムが太くサイズそのものも小さくて納得のいく仕上がりにはなりませんでした。

その流れでふと思いついたのが、春先に個人発注したインレタ。

フリーソフトのInkscapeで比較的容易にデータ作成ができるため、

実車のヘッドライトを撮影してトレースしてみました。

(ライトの画像はわたしがばっちり反射してるので載せられない…ごめんne)

比較的単純な形状ですが、よく見ると縦の辺は微妙に弧を描いているのがポイントです。

前述の通り実車のリムは光沢の強い銀なので、メタリック箔で色指定して注文しました。

薄手の塩ビシート(GMキットの窓セル)に転写した様子が上のシートです。

鋭い方はお気づきと思いますが、

初めから前照灯と尾灯は所定の寸法で並べたデータにしたほうが転写が楽です。

初めての試みなのでいろいろなサイズ・リムの太さでデータを作成しましたが、

最終的に天地が約1.1mm、左右が約1.4mm、リムの太さが約0.2mm程度がベターとの結果になりました

(参考程度にのちほど失敗例もご紹介します)

転写した塩ビシートを裏返してマステで仮固定後、

裏からエナメルのスカイグレイを筆塗りします。

レンズ以外の部分を表現するためですが、試行錯誤の結果

裏面から塗ったほうがスッキリ見えるとの結論になりました。

また、塩ビにエナメルなので定着力は極めて弱く、

出来るだけ塗装後に刃物を使わずに済むよう(切り口から塗装が剥がれるので)

周囲はある程度カットしておくと〇でした。

言い方を替えれば多少はみ出しても爪楊枝でこすれば容易に修正が効きます。

こんな感じになる。

ただ、敢えて塗装でやるメリットはあまりなく、

できればこのスペーサー部分もグレーのインレタを起こしたほうが早くて綺麗に仕上がると思います。

わたしも今後の増備分ではそうしようと思いました。

お次はレンズの反射鏡表現です。

使うのはトレジャーのTTP904-02Aのプラ製レンズ。

まずはヘッドライトを作るために、表面が球面状の角型レンズを使います。

ここに4アーティストマーカーのシルバーを塗ります。

すごくわかりにくいのですが、塗った面は車体裏側になります。

球面頂点から約0.5mm程度のところでカットし、

カット面を先ほどの塩ビシートの裏から接着することで、

透明部品を通して凹状の反射鏡が見える構図を狙うわけです(説明が下手ですみません)

お次は尾灯です。

少し画像が見づらいのですが、こっちは表面が平らな角型レンズを使います(同一サイズで2種類収録されてます)

エナメル塗料のクリアブルー+クリアーイエローで作ったクリアグリーンを

クリアとエナメル溶剤で薄くして塗布します。

実車の尾灯は消灯時に灰緑色っぽく見えるので、表面を限りなく透明に近いグリーン、

裏から灰色を塗って透明感のある灰緑色を表現しようという狙いです。

こっちも表面から0.5mm程度のところでカットしますが、

前照灯とは違い塗装した表面側を接着します。

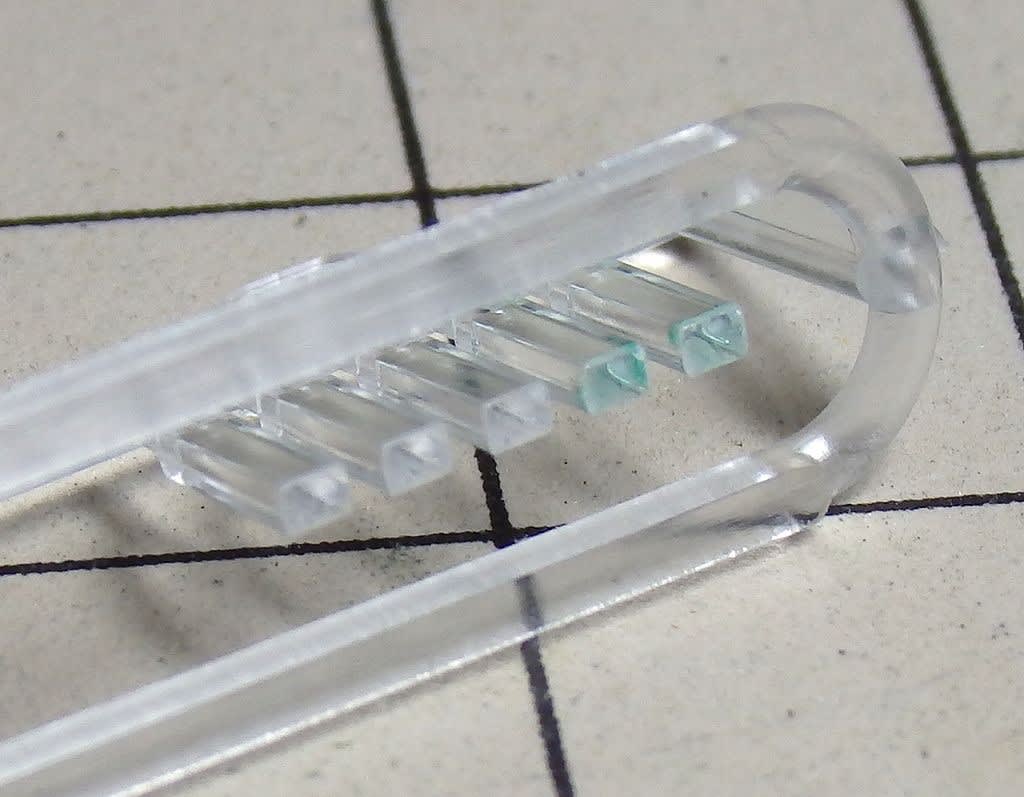

こういう感じのユニットができあがります(左は裏返した様子)

これを純正のレンズパーツを外した車体裏側から添えると冒頭のような仕上がりになります。

ただし、前述のように後退角があるのでそのまま付けると光軸がやや外向きになってしまいます。

これを実車通りに光軸が正面を向く角度とするために、車体裏側を僅かに彫り込む必要がありました。

前後しますが、塩ビシートにレンズを付ける際の接着剤はセメダインのハイグレード模型用を用いました。

透明度が高く粘度が低い使い心地で、塗装を侵さないすぐれもの。

レンズのカット面は表面が荒れることでやや曇りますが、

この接着剤はクリアコートと似た効果がもたらされ、透明度が復活するのも好都合です。

純正のレンズを外してしまうことでカバーガラスがなくなってしまうので、

塩ビシートを開口部の大きさに切り出してはめ込みました。

これも上記のセメダインで綺麗に接着できます。

純正レンズを使わないのは、開口部に対して隙間が目立つため。

画像は純正レンズを嵌めたまま、純正のプリズムにリムのインレタを転写した様子です。

厚みがあってリムやレンズが奥まってしまう上に、断面が反射してあまり綺麗な仕上がりではありません。

考えた末、今回の構造になりましたが、

リムのサイズが小さすぎ+前照灯と尾灯が寄り目すぎる失敗もしました。

天地が1.0mm、左右が1.3mmのリムですが、たった0.1mmとはいえずいぶん見た目が違います。

また、尾灯のクリアグリーンも濃すぎたのがわかります。

改めて冒頭と同じ完成形を。

1000形になかなか手を付けなかったのはライトをどうにかしたかったから…

というのがメインなので(次いで軸距が寸足らずな台車枠も気になる)、

ようやく対策が立てられたことでそろそろ1編成仕上げようという気持ちになりました。

台車枠の問題がない8000は更に課題が少なくなったので、

1000もそこそこに8000を1編成やってもいいかもしれませんね…と大風呂敷を広げつつ〆といたします。