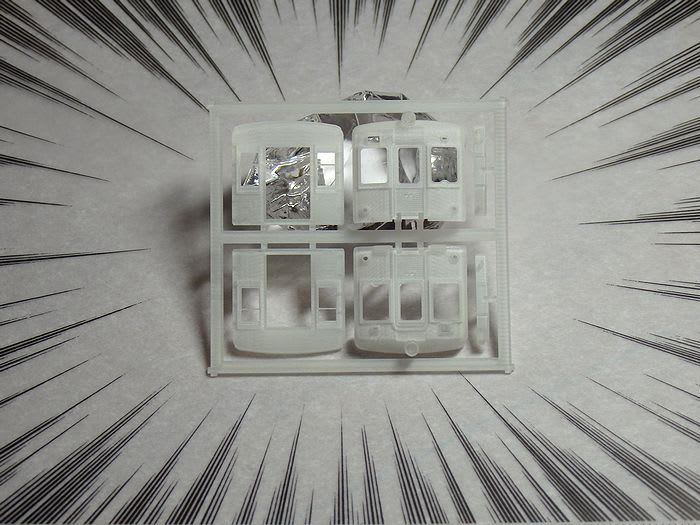

かねてより予告されていたイエロートレインのKDK3000パーツが発売されました。

その昔はこの手の車とくればKHK1000ベースで・・・というのが定石でしたが

(OER2200、KTR2010、KDK3100・・・今思うと窓割りしか共通点がないw)、

今は兄弟車たるKDK3150が完成品で出ているので、それをベースにするためのものです。

但し、ロストやプラではなく3Dプリンタ出力のアクリル系?素材によるところが目新しい点。

個人単位では広まって久しい工法ですが、ガレージ素材としてはまだやや珍しいのでは・・・

ということで、見たままレポートしてみます。

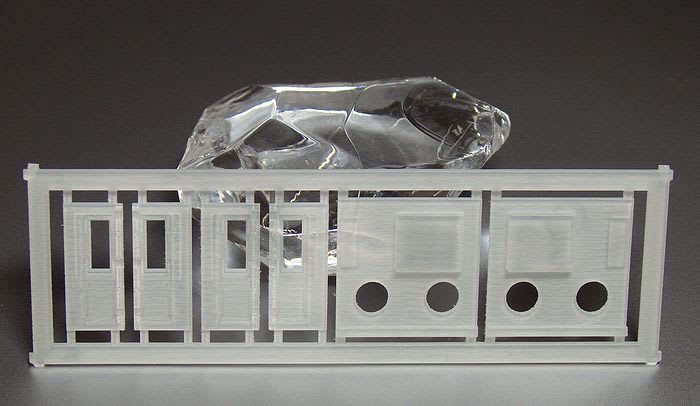

素朴な表情の原型前面。

3050、3100と進むにしたがってやや精悍なカタチになっていくさまは

国電101~103の進化を彷彿させます。

後述の乗務員扉の問題で、3000よりも3100のほうがぐっと作りやすいのですが、

あるモデラーも言っていたように「どっちかっていうと3000が欲しい」ので

難工事を承知で手を出してみた次第。

3D出力品自体への興味も動機の一つなので、ある程度勉強ができたなら

最悪、昔ながらのプラ板工作でフォローしても良いと考えてます。

若干本末転倒感あるけど、最終的にかっこいい3000原型が作れればいいのw

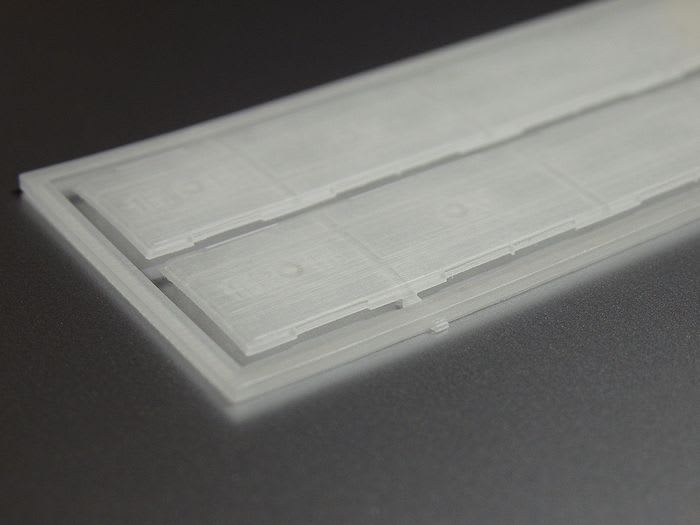

上の画像でもうっすらわかるように、表面にはこのような無数の筋があります。

ネットで見た3D作例でも多かれ少なかれ見受けられたので、

承知の上ではありましたがなかなか手を焼きそう。

表面を整えるうえで邪魔なステップは当然付け直したいわけですが、

穴開けでヒビが入ったりしないかなど検討の余地がありそうです。

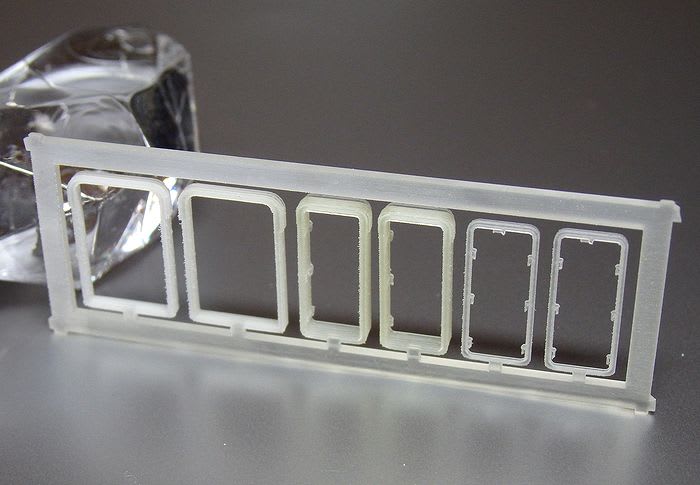

種車とする3150と比べて、3000と3050は乗務員扉の天地が低いそうです。

そのため、中間車をベースにしてこの切り継ぎパーツで対処するのだとか。

前述の3100ならば先頭車ベースでこの作業が省略できるので、幾分ラクというわけです。

余談ながら乗務員扉の天地変更は我がOERでも見受けられ、

5000は客扉と同じ天地寸法なのに対し、2600は乗務員扉のみやや低くなってます。

4000は2600と同寸が多数派だったと記憶していますが、5000仕様も存在し、

2600の顔と5000の側の折衷型のような興味深い形態となっています。

5000仕様の天地だと扉脇の手すりも長かった気がする。

蕨の製品ではどの形式も2600仕様で作られてしまっているため、

現在加工中の5000は今回のKDKのように3D出力で乗務員扉周りだけ作れないか

模索中・・・。

但し、くどいようですがこの筋の処理が肝ですね・・・

いかにも昭和30年代なモニタ屋根。

よい。

取り付けるまでは強度が相当心配ながらも

幌枠が別パーツなのは嬉しいかも。

エッチングも買ってみたけど、

配管は自分でやるつもり。

地味な懸念事項である側扉の窓。

登場時は当然Hゴム支持です。

約5.2×5.2のほぼ正方形、隅のRが小さい独特なカタチゆえ

ピッタンコなガラスは期待薄か・・・?

色々試してみたいと思います。

もしも心当たりがあったら教えてくださいませ。

あとは台車な。

OERキハ5000あたりが妥当なところか。

ほんとはこれも3Dで作れたらいいんだけど、

もっと簡単なものから始めたほうがいいもんな・・・

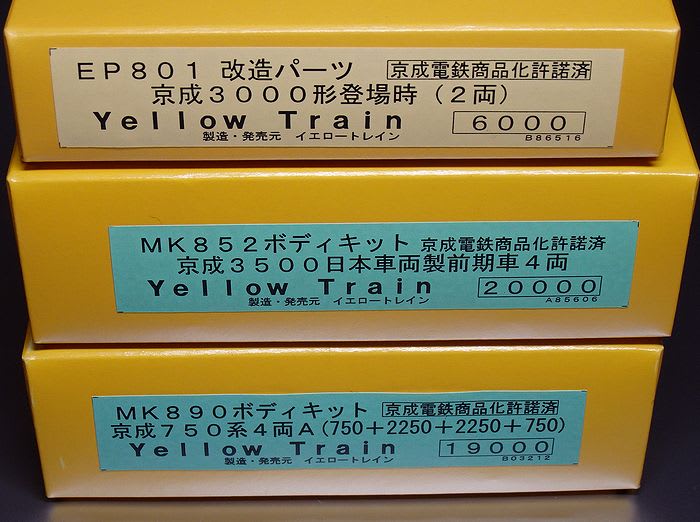

2013:750

2015:3500

2016:3000←NEW!

気が付けば・・・というわけではなく

3カラー並べたい!との計画的犯行です。

全て登場時仕様で作りたい。