あけましておめでとうございます(?)

2024年最初のブログ更新です。

Xにも書いていたとおり、工作初めは京阪5000だったのですが、

以下に示す通り1月末に偶然イエロートレインの京成210(※)キットを入手し、

以後黙々とこれを作り続けた半年となりました。

備忘録も兼ねて一度記事にまとめてみたいと思います。

いえ、むしろ備忘録がメインかもしれません…

※正確にはクハ2000・2100・モハ210となりますが、以下、便宜上210と総称します。

2023.01

個人的な思い入れを長々と綴れるのがブログの良いところ。

というわけで、キット入手の前段階の話からはじめたいと思います。

コトの起こりはイチカワさんが2016年に作られた210をブログで拝見したこと。

リアルタイムでは読んでいなくて、何かのきっかけで検索して行き着いた記憶がありますが、

ともあれモデルアイコンのキットを使って美しく仕上げられた青電は2灯化されたおかげで

やたらつるんとしたオデコがえも言われず愛らしく、ぼくも作ってみたい!となったわけ。

タヴァサやらamazonやらで同キットをかき集めつつ、210を作るのに必要な切り継ぎパーツが欲しい旨、

Xでつぶやいたところ、相互フォローさせていただいている方からパーツ他仕掛品一式をお譲りいただきました。

この画像にあるのはその仕掛品で、これをもとに復活青電の編成を1本・新規にクハ2008を含む編成を1本作る気で居たのですが、

2022年に着工していた新京成250を先に進めることにしてひとまず大事に保管していました。

2024.01

時は流れて今年1月の或る深夜のこと。

いつものように仕事から帰宅して遅い夕食を済ませ、やれやれとXを開くと

確かハボフさんのポストだったと思いますが、クルクル(※中古屋の名前)でイエローの210キットを見かけたとの情報。

前述のとおり210はアイコンのキットで作るつもりでしたが、

エッチング抜きのサッシが魅力のイエローキットも是非作ってみたい、とは思い続けていました。

かつて、同じくイエローの3500を発表させていただいた京成電車完全ガイドの巻末にあった組立見本の写真が強く印象に残っていたのです。

というわけで、欲しい。是が非でも欲しい…

具体的にどこのクルクルかまでは書いていませんでしたが、調べてみるとそもそも相模原と秋葉原の2店舗の模様。

ハボフさん…たぶん相模原に通い詰めてはいらっしゃらないのではないか…と自ずと秋葉原店と推測し、

翌日、午後出勤なのを幸いなことに開店時間目掛けて秋葉原店へ突撃することにしました。

翌朝。

もしもなかったらないでご縁がなかったと諦めるまでだ…などといろいろ考えながら

末広町駅から歩いてたどり着いたクルクル秋葉原店。

店頭のガラスケースを眺めると…あったーー!!

内心、プレミア価格だったらどうしようとも思っていたのでほぼ定価なことに安堵しつつ

とはいえ冷静に、一応中身の点検をさせてもらうよう依頼し、問題ないことを確認して

やれ嬉しやと購入した次第。

調べてみると2008年のJNMAで発売されたキットなので、気付けばずいぶん昔のキットということになります。

いまさらになっての入手はほぼ諦めていましたが、長生きしてみるものだと思います(?)

2024.02

ちょうど箱組まで済んだ京阪5000は妻面の資料不足にぶつかっていたこともあり、

念願の京成210に着工してみました。

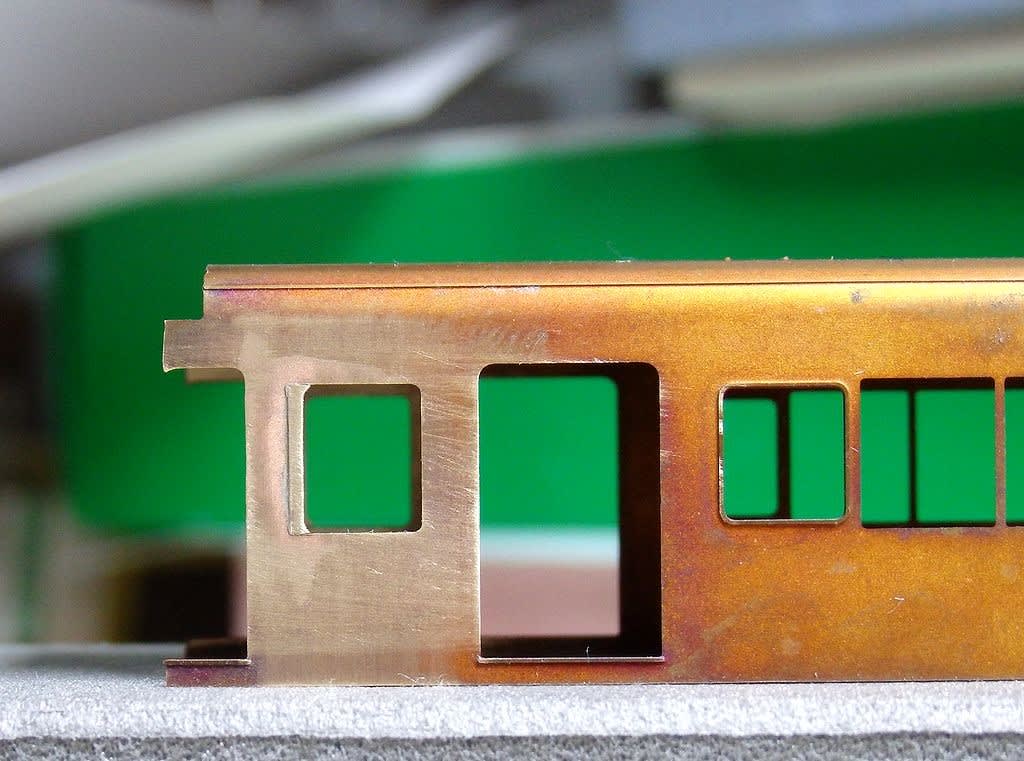

まず先頭車を眺めていてやんわりおぼえた違和感は

どうやら最前部の客窓が800mm相当になっていることに起因するようです。

厳密にはクハ2008(左)はスケール通りで、2109(右)のほうは700mmが本来の寸法みたいです。

乗務員扉~客扉間の寸法は合っているので、単純に窓の幅を100mm分狭めればよい模様。

というわけで、狭めた。

この時点ではキットのロスト前面を使うつもりでいたので、ハンダ付けで組み立てる都合上

窓埋めにプラを使うことは考えませんでした。

また、後々サッシを裏貼りする都合上なるべく車体と同じ板厚のほうが望ましいので、

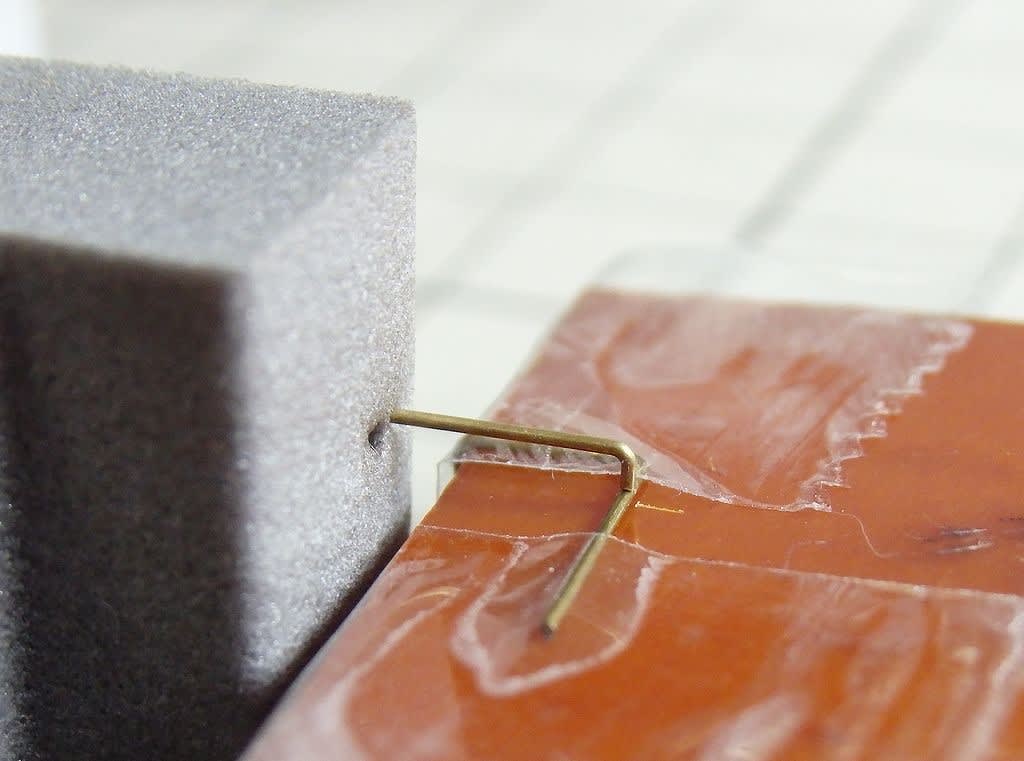

上の画像にも写っている折り曲げ車体の余白部分を小さく切って整形→裏から少量のハンダを流して固定しました。

当然裏表ともヤスリスティックで平滑に均し、窓隅のRは丸ヤスリで整えてあります。

窓幅が変わることでサッシの手当ても必要になりますが、幸い幅狭貫通路の部分の妻窓が700mm幅です。

しかも若干余分に入っており、保護棒さえ付ければ流用できそうとわかりました。

他のサッシと保護棒の質感が揃うよう、材料をいろいろ検討したところ

トレジャーの103-1200用手すりの乗務員扉脇用をカットするといい感じだったので、

これを裏から半田付けしてあります。

余談ながらサッシ下段などにハンダが流れるとキサゲが面倒でした(右の2枚)

そこで、たまたまその頃いんばいとさんのブログで目にしたテクニック

(ハンダが流れて欲しくないところをマッキーで塗りつぶしておく)を用いたところ面白いくらい綺麗に固定できました。

固定後は当然マッキーのインクは落としますが、これはツールクリーナーを使えば一発です。

続いて前面です。

深いオデコの感じが割と好みなんですが、ディテールという面ではあちこち実車と違う模様です。

ロストゆえ大規模に切った貼ったするのも気が進まず…最終的にアイコンのキットから前面だけ

流用して、それも納得がゆくまで徹底的に加工してみることとしました。

アイコンのキットベースでも作るつもりなのだから、ここはイエローの味付けを活かしてみても

良いのでは…とも思いましたが、いまできる最高の210を作りたいとの思いが勝りました。

アイコンの前面は2000と2100の違いも作り分けているので、ベースも使い分けました。

外板から一段凹んでHゴムが付く様子は再現できているものの、Hゴム自体の凸は控えめで

色差しの時てこずることが懸念されます。

イチカワさんの真似ではめ込みガラス化することも検討しましたが、

ワイパー基部の兼ね合いも検討した結果、元のHゴムを削り拡げ→t0.5で一旦埋め込み→t0.1で

Hゴムを再構築→真ん中をくり貫いて完成という工法を採りました。

幸い必要数に対し多めの前面があったので、

上手くいかなかったらはめ込みガラス工法に転換しよう…との安心感のもと

わりと強気で工作できました。

窓下の凹みの具合、貫通扉脇の手すり位置、アンチクライマ―など2008と2109で違う部分も最大限作り分けました。

アンチクライマ―はモールドがやや乱れていることもあり、

イエローのモハ200や新京成の余剰パーツを流用するつもりでしたが、

意外と精度を出すのが難しかったため元のモールドを最大限整形するに留めました。

角型尾灯はおそらく3500あたりと同じ汎用品ですが、意外と良いパーツがありません。

前作の新京成553編成もこのパーツですが、迷った末イエローのロスト製角型尾灯でお茶を濁してました。

ただ、仕上がってみるとやはり雰囲気が若干違うのは否めず…

今回の210ではじんじゃーさんの東急8500を参考にトレジャーの角型尾灯のリムを使ってみました。

やや小さめのサイズ感とリムのエッジ、それから小さなヒンジが再現できるのがミソです。

このパーツ、使ってみるとわかりますが説明書通りに折り畳んで用いるのは至難の業です。

従って表面側のみを切り取って使い、厚みを出すのはプラ材に委ねました。

今回は後退角がある箇所に付くためGMの国電101キットのランボードを用い、

Mr.セメントSPを塗布してプラが柔らかくなったところに洋白のリムを圧着してあります。

仕上げ段階で薄く削いだレンズを添えれば案外それっぽくなりそうですが、

急行灯を光らせたい場合には使えない手法ですね。

相鉄2100~新6000~5100~7000あたりも同じ尾灯ですが、マジ悩ましいです。

2024.03

車体と前面が寸法的にマッチするのは事前に確認済みなので、

さながら木に竹を接ぐかのような工作は案外スムーズに進みました。

乗務員扉の前はプラ角棒を挟んで調整するとほぼスケール通りになるみたいです。

唯一、オデコは高さが合いませんがここは裾に合わせて固定してしまいます。

段差をポリパテで埋めた図。

プラ板積層ブロックで調整する手もありましたが、なんとなーーーーく

本当になんとなーーーくアイコンのプラ前面の材質とタミヤのプラ板の材質の

マッチングに一抹の不安(継ぎ目がひけてくるとか)があったので、珍しくパテを使った次第。

キッチンのキット説明書でよく推奨されているポリパテ、じつは初めて使いましたが

食いつき・切削性とも◎で上々でした。削り粉のにおいがすごいのでゴミ袋の上で削ることをおすすめします。

あと、これは盛り方の問題かもしれませんが意外とス穴が目立つので、

新京成のときお世話になった"薄めたベーシックパテ"で埋めてあります。

前面を裾合わせで固定したのは、オデコのこんもり感こそがチャームポイントだと思うため。

ご覧の通りアイコンのオリジナル状態よりだいぶ頭が丸くなりました。かわいい。

さくさくと箱組みを進めていきます。

2008(左)もおでこをこんもりさせますが、2109よりは左右のRがきつく前後のRが緩くなるよう調整しました。

こんな感じです。

前から見ると2008のほうが丸いですが、斜め~横から見ると案外平べったいのですね。

そっくりさんに整形されてますが、そもそもルーツがまるで違うのでいろんなところに差がありますね。

2008だけ車高が低く見える写真が多いので、模型でも差を付けてあります。

床面高さは実際に50mm低いようですが、写真によっては車体裾が揃って見えるものもあります。

一番目に付くのは雨樋の高さが揃わないところなので、それを強調してみたというところですね。

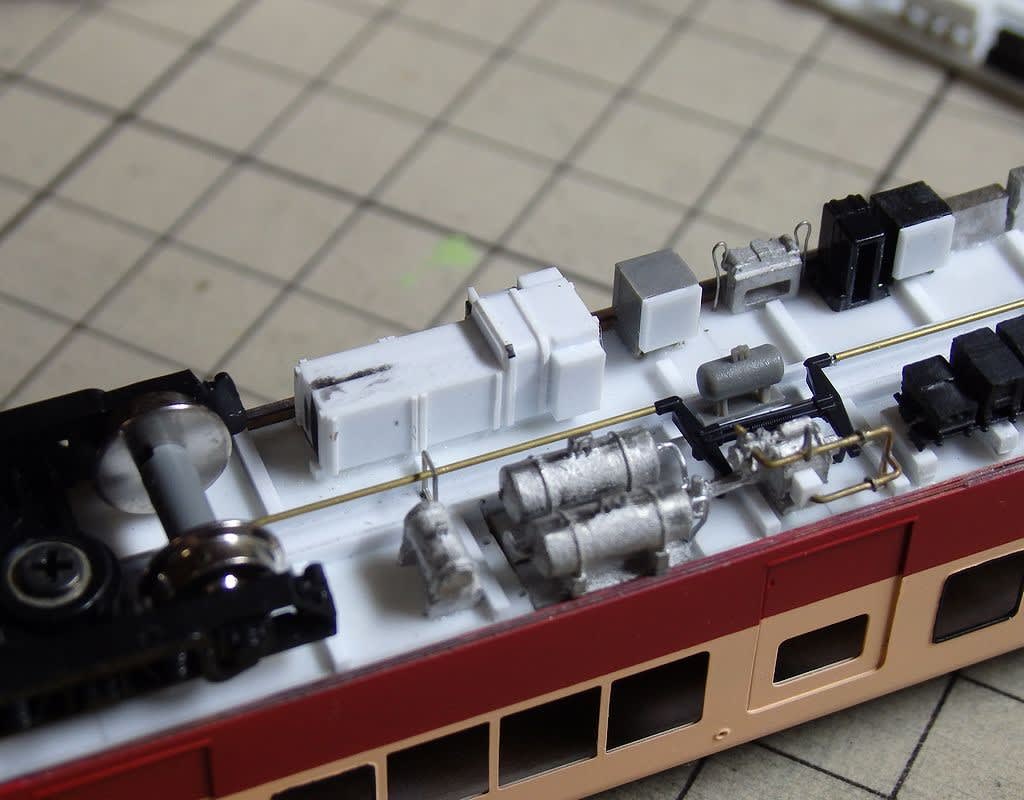

前後しますが、床板とその固定はこうなっています。

キットの説明書では鉄コレの床板を流用することになっていますが、

これだと凹の字型の断面形状ゆえロングシートが奥まってしまうので、新京成250と同様自作しました。

新京成のときは様々な理由からt0.5を貼り合わせましたが、やはり剛性不足が否めず

平面性に難あり(前後方向に反りがち)だったので、今回はt1.2の一枚板としました。

車体側は側板裏側にt0.5を裏打ちし(ゴム系で仮止め後瞬着で本固定すると位置決めしやすい)、

エバグリの1.0厚×2.0幅の角棒でリブを設けました。

このリブによってボディ左右方向の剛性が大幅にアップするほか、ロングシートの取付台座(蹴込板)にもなります。

客扉の部分はリブを途切れさせたほうがリアルですが、床板を支えるうえでは

通しのほうが強度的に良いのは想像に難くなく、結局そのままです。

余談ながらこのあたりの思想はTMS893号(2016-6)の東武7800から大きな影響を受けています。

モデルワムのキットを用いた16番の作品ながら、その考えかたは他スケールにも応用が効くように感じました。

台車の固定については新京成553編成と同じ構成です。

動力は新京成に続いてGMのコアレスモーター動力を使うので、

こんな感じで受けを作ってあります。

新京成の時はクロポの専用アダプターを用いましたが、構造上

動力を脱着するときに車体を少し拡げる必要があるのですね。

妻板のコーナーとかが割れてこないか割とヒヤヒヤしたので、

今回は動力にボディを被せるだけで良い構造にしました。

車体内寸と動力外寸の差は2mm=片側をt1.0で裏打ちすればよいように思いますが、

接着剤の厚みや工作上の誤差でギチギチになる未来が見えたので、

t0.5とt0.3を貼り合わせたところ良好な結果となりました。

車体裾はTMS980(2023-9)掲載のクモヤ440/740を参考に外貼り・内張り・裏打ちの段差を

黒瞬着で埋めて平滑に仕上げてあります。

主たる目的は車体裾からの塗膜剥がれ防止でしたが、実際に仕上げてみると

市販のプラ一体成型ボディのようなカッチリ感のある見た目となる美観向上効果も大きいようです。

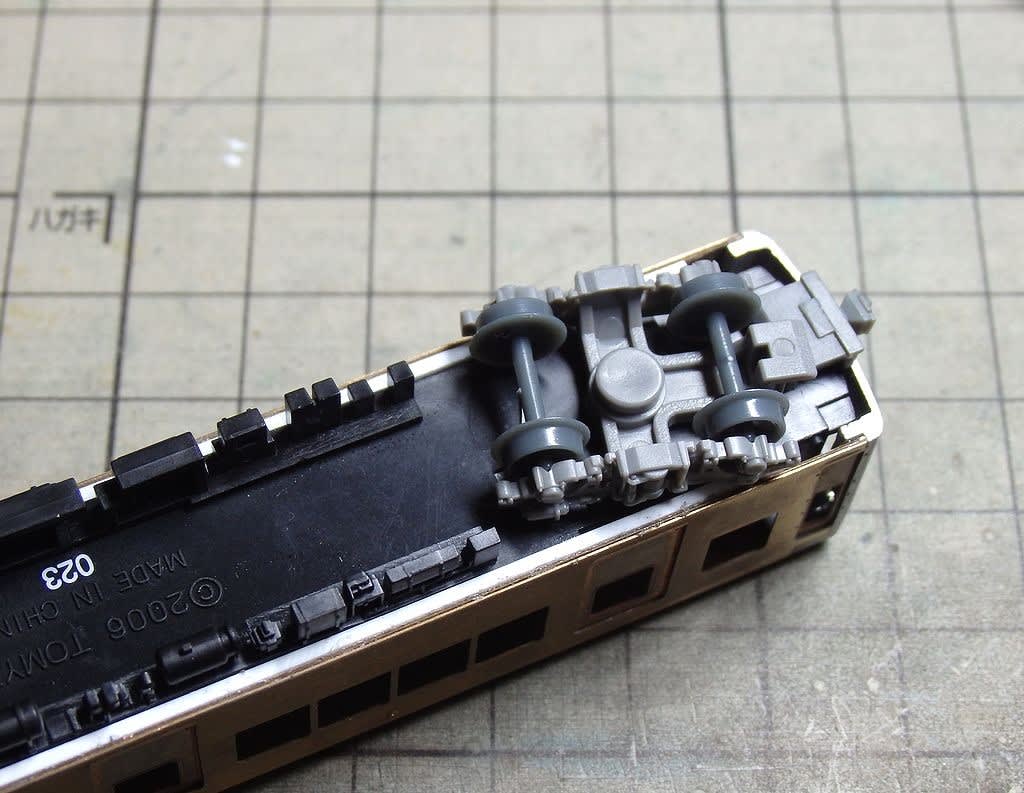

クハ2109のKS110台車について検討中の図。

GMのKS116Cをコイルバネにするのが近道なように思える一方、なんとなく寸詰まりで腰高なのが気になる。

鉄コレのTS104は細かなディテールは異なるけど、どっしりした感じと肉抜き穴が良い感じ。

ブレーキシリンダーを流用したいFS103を並べてにらめっこしましたが、まだ答えは出ていません。

クハ2008のFS28はアイコンのキットから流用、モハのFS365はGMのFS345で決まりです。

前者はちょっと腰が低すぎる気もするのだけど、好みなので良いかなと。

むしろ軟質プラでないことによる軸受け部分の削れを心配したほうが良い?

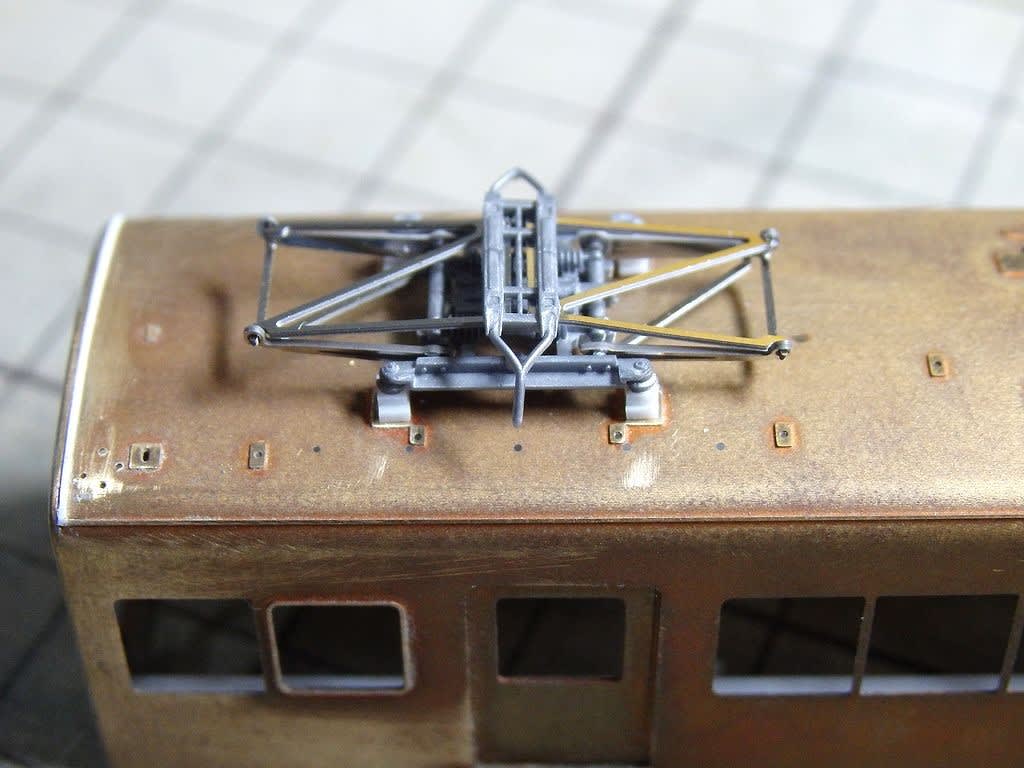

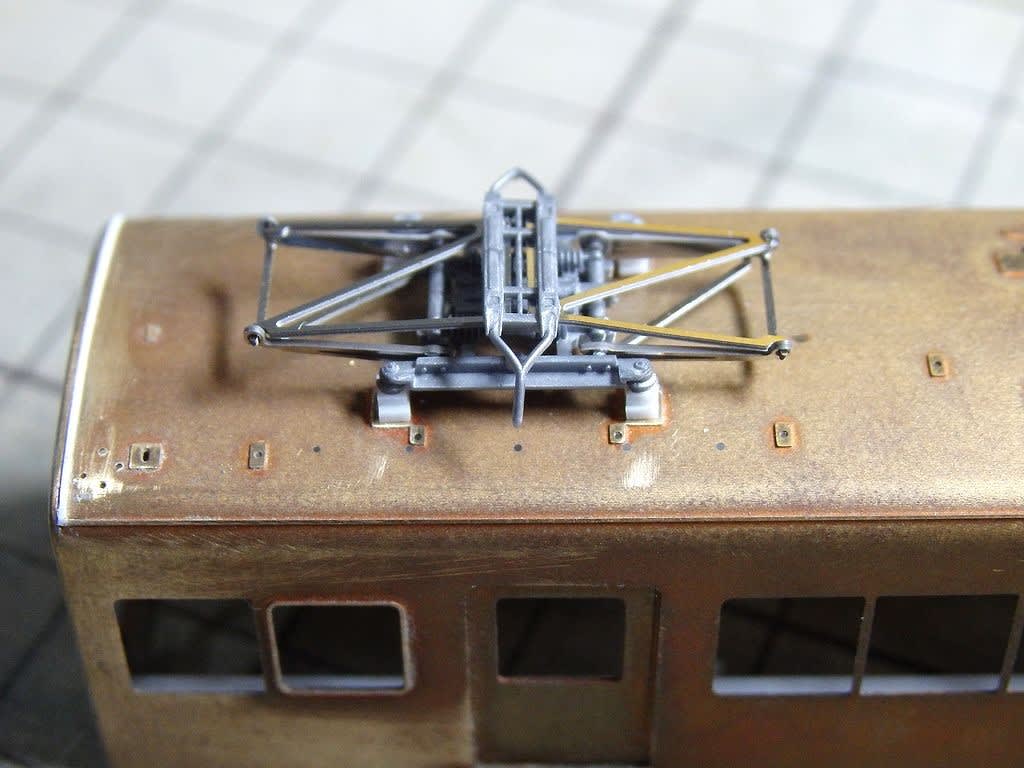

パンタ台はブロックを積み重ねたような印象なので、綺麗なエッジが出るよう自作しました。

上段はt0.5プラ板ですが、下段は屋根RにフィットするようボナのP141(AU712台座113系用)を加工したものを用いました。

パンタはTOMIXのPT42FN2です。

配管は例によってキットのエッチング抜きのパーツは使わず、

φ0.3のアルミパイプを敷設しました。

パンタ台とランボードに挟まれたスペースに収める都合上、

配管止めは母線用ではなく空気配管用(トレジャーの配管止め2)を用い、

穴をφ0.2→φ0.3に拡大してあります。

また、車体コーナーを仕上げる過程で妻板と屋根の間の丸み不足が気になったので、

枕木方向の雨樋を一旦削り、しっかり丸みを付けて削った後プラペーパーで再生しています。

ランボードはキットのパーツだと若干格好が悪い(新京成250参照)ので、

歩み板のみを使用し脚はトレジャーの東急7200手すりに置き換えました。

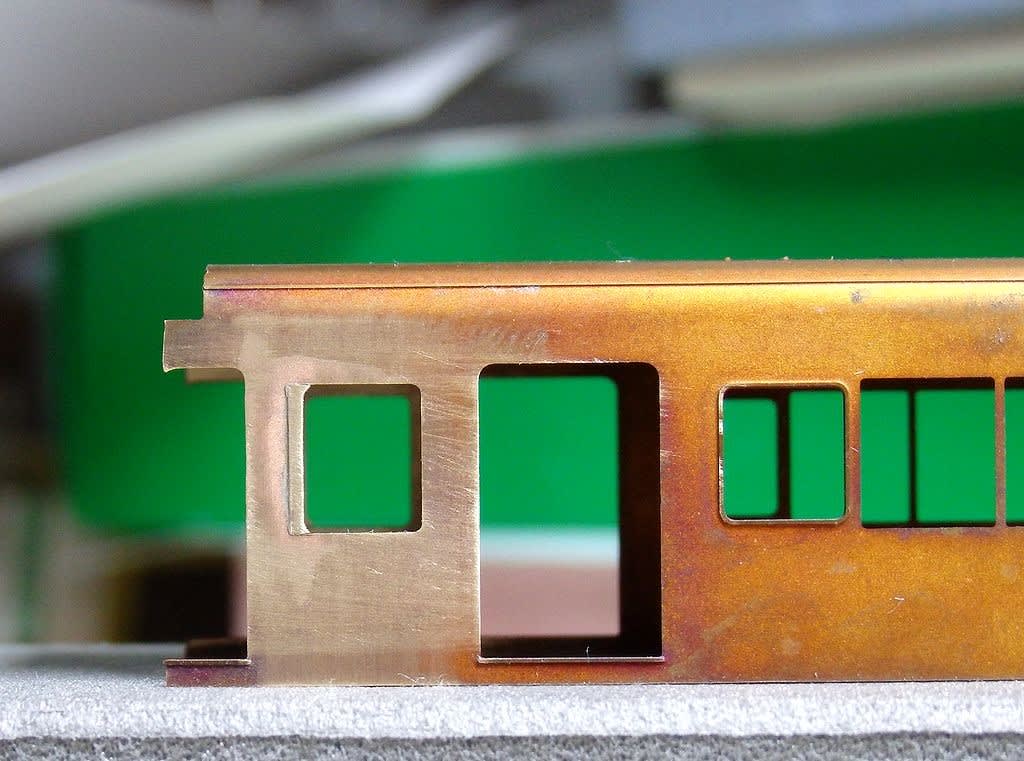

完全な等間隔でないところがミソで、精度を出すために以下のような方法で製作しました。

まず歩み板がランナーに付いた状態で脚の位置にハンダメッキします。

ご覧のように位置決めが容易な状態です。

続いて手すりにフラックスを塗布し、ピンセットで摘まみながらコテで加熱すると

さっきメッキしたハンダがジュッと溶けて手すりが固定されます。

治具を用いずフリーハンドで手すりを摘まんでいるので傾きに注意が必要ですが、

そのことを除けば案外簡単でした。

地味なところではカプラーを使い分けています。

実車はTc+Mのユニットを背中合わせに連結しており、TcとMの間は半永久連結器(模型では密連で代用)、

MとMの間は密自連(TOMIXの24系用=JC6387)なので、簡単ですが差を表現したわけです。

TNカプラーは台車との干渉を避ける都合上やや車端に寄せて付けてあります。

したがって連結面間がやや広めとなりますが、実車もここは通常より間隔が開いており幌の台座が目立ちます。

模型では0.5mmプラ角棒を枠状に組んで簡単に表現してありますが、実車はかなり厚みがあります。

幌は幅広がクロポの私鉄用、幅狭がトレジャーの私鉄用幅狭タイプです。

後者にはφ0.4アルミパイプに割ピンを刺した幌吊りを付けてあります。

乗務員扉脇の手すりは、クハ2109がボナのP646(富井電鉄2000=京王2010用)です。

クハ2008はタヴァサのPN443(クモハ52用手すり)です。

やや丸みが足りませんが、この時代の大栄車両製によく見られるやや頼りない手すりで、

新京成300などにも応用できると思います。

そんなこんなで塗装直前の図。

一部手すりは外してあります。

ブラスクリーン→クレンザーで軽く研磨→中性洗剤で脱脂ののち、フィニッシャーズのプライマーで下地処理を行いました。

続いて、下地の確認と発色用にナスカのピンクサフを吹いてあります。

余談ながらプラ前面にフィニッシャーズプライマーを用いると若干表面を侵すようで、

一部表面に小さなしわが寄りました(修正済みですが)

できれば手すりのみ筆塗りし、吹付するならあまり厚塗りしないほうが良さそうです。

車体肉厚部分の仕上がりはこんな感じ。

エッチングキット組み立てって感じがしないカッチリ感が良きです。

余談ですが前面と車体のつなぎ目はこんな風に補強してあります。

恒例の参考図書たち。

あれ、ぼく神奈川県民だよね…?ってなるくらい京成の本ばっか読んでる数か月です。

左から順に

1.私鉄の車両 京成電鉄(保育社/復刻版はネコパブリッシング)

安定の私鉄の車両シリーズ。

この巻はクハ2008とモハ219(?)の形式写真が載っているのほか、

金町線での俯瞰写真もあり資料性抜群です。

2.カラーブックス 京成(保育社)

これまた安定の資料。

すごくコンパクトだけど、どの鉄道の巻も著者がその電鉄本社の方

だったりして情報密度が高いです。

この巻では赤電への衣替え直後の2104編成や、モノクロながらモハ211の真横からの写真が資料性大です。

3.私鉄ハンドブック 京成(山と渓谷社)

廣田尚敬先生によるセンスの良いカラー写真を楽しんで

当時の情景を味わうのが一番の醍醐味ですが、

なかなかどうして模型作りの資料としても有用な写真が多い気がする。

この巻ならばクハ2008の正面(但し腰部が隠れてる)とモハ212の形式写真(カラー)と

クハ2100の連結妻コーナーの丸みが判る写真、それから数枚のインテリア写真がとても参考になります。

真横からの台車の写真もある。

ほとんどがカラー写真なので塗装や仕上げの資料性も大です。

1.ピクトリアル京成特集 No.787(2007-3)

この電車の資料としてはクハ2109(1976年=青電当時)の写真と、

特修後一番の晴れ舞台?八千代台→東中山での区間特急に関するコラムが見どころです。

ただ、それ以上に高度成長期~オイルショック後の本職の方による回想記事が

一番の見どころで、文中の見出しにもあるように戦後の大手私鉄において

稀に見る"満身創痍の時代"をうかがううえで貴重な資料だと思います。

今回作ろうとしているファイヤーオレンジ塗りは、まさにその時代の姿ですね。

2.ピクトリアル京成特集 No.632(1997-1)

同じく210の資料としてはクハ2008最晩年の形式写真と、更新直後のモハ211の形式写真がポイントです。

また、京成の車両全体に関する体系的な解説が充実しているのでつぶさに読み込んでみると面白いです。

クハ2100のオデコは名鉄3850の影響が及んでいるなど…

3.ピクトリアル京成特集No.486(1987-10)

ちょうど実車の廃車が始まったばかりの時代なので、京成特集の中では一番210の写真が多いです。

トップを切って廃車となったクハ2008編成の最晩年の姿を眺められます。

冬の時代から徐々に脱し始める頃で、これまた読み物としても面白い号です。

これらは野暮な解説などもはや不要でしょう。

この時代の京成・新京成を作る上であらゆる面で参考になる第一級の資料です。

常に工作机の横に携えておきたい。

1.鉄道模型趣味No.785(2008-9)

まずは表紙にもある16番の京成3000が工作上のお手本になりますが、

地味なところでは2008年…すなわち今回製作している210キットが発売されたJNMAのリポート記事に

同キットの完成見本がカラーで載っています。

ガレージキットは完成した姿をイメージできないまま製作をすすめるケースがありがちなので、

こうした完成見本を眺めるのはモチベーションを上げるうえでとても役立ちます。

2.私鉄電車のアルバム2A(高性能車の夜明け)

クハ2008と2105の形式写真があります。

特に2008の横がちの写真はあまり多くなく、貴重な存在といえます。

モハ210は3B(大量輸送時代の到来)に掲載されており、経歴の違いが反映されているのも面白いところ。

3.とれいんNo.420(2009-12)

青電全盛期のクハ2008の正面がちの写真と、

モハ218(216?)の連結面の写真があります。

特に後者は広幅貫通路側…すなわち半永久連結器側の様子をうかがえる珍しいアングルです。

お次はたぶん塗装編です。

つづく…

2024年最初のブログ更新です。

Xにも書いていたとおり、工作初めは京阪5000だったのですが、

以下に示す通り1月末に偶然イエロートレインの京成210(※)キットを入手し、

以後黙々とこれを作り続けた半年となりました。

備忘録も兼ねて一度記事にまとめてみたいと思います。

いえ、むしろ備忘録がメインかもしれません…

※正確にはクハ2000・2100・モハ210となりますが、以下、便宜上210と総称します。

2023.01

個人的な思い入れを長々と綴れるのがブログの良いところ。

というわけで、キット入手の前段階の話からはじめたいと思います。

コトの起こりはイチカワさんが2016年に作られた210をブログで拝見したこと。

リアルタイムでは読んでいなくて、何かのきっかけで検索して行き着いた記憶がありますが、

ともあれモデルアイコンのキットを使って美しく仕上げられた青電は2灯化されたおかげで

やたらつるんとしたオデコがえも言われず愛らしく、ぼくも作ってみたい!となったわけ。

タヴァサやらamazonやらで同キットをかき集めつつ、210を作るのに必要な切り継ぎパーツが欲しい旨、

Xでつぶやいたところ、相互フォローさせていただいている方からパーツ他仕掛品一式をお譲りいただきました。

この画像にあるのはその仕掛品で、これをもとに復活青電の編成を1本・新規にクハ2008を含む編成を1本作る気で居たのですが、

2022年に着工していた新京成250を先に進めることにしてひとまず大事に保管していました。

2024.01

時は流れて今年1月の或る深夜のこと。

いつものように仕事から帰宅して遅い夕食を済ませ、やれやれとXを開くと

確かハボフさんのポストだったと思いますが、クルクル(※中古屋の名前)でイエローの210キットを見かけたとの情報。

前述のとおり210はアイコンのキットで作るつもりでしたが、

エッチング抜きのサッシが魅力のイエローキットも是非作ってみたい、とは思い続けていました。

かつて、同じくイエローの3500を発表させていただいた京成電車完全ガイドの巻末にあった組立見本の写真が強く印象に残っていたのです。

というわけで、欲しい。是が非でも欲しい…

具体的にどこのクルクルかまでは書いていませんでしたが、調べてみるとそもそも相模原と秋葉原の2店舗の模様。

ハボフさん…たぶん相模原に通い詰めてはいらっしゃらないのではないか…と自ずと秋葉原店と推測し、

翌日、午後出勤なのを幸いなことに開店時間目掛けて秋葉原店へ突撃することにしました。

翌朝。

もしもなかったらないでご縁がなかったと諦めるまでだ…などといろいろ考えながら

末広町駅から歩いてたどり着いたクルクル秋葉原店。

店頭のガラスケースを眺めると…あったーー!!

内心、プレミア価格だったらどうしようとも思っていたのでほぼ定価なことに安堵しつつ

とはいえ冷静に、一応中身の点検をさせてもらうよう依頼し、問題ないことを確認して

やれ嬉しやと購入した次第。

調べてみると2008年のJNMAで発売されたキットなので、気付けばずいぶん昔のキットということになります。

いまさらになっての入手はほぼ諦めていましたが、長生きしてみるものだと思います(?)

2024.02

ちょうど箱組まで済んだ京阪5000は妻面の資料不足にぶつかっていたこともあり、

念願の京成210に着工してみました。

まず先頭車を眺めていてやんわりおぼえた違和感は

どうやら最前部の客窓が800mm相当になっていることに起因するようです。

厳密にはクハ2008(左)はスケール通りで、2109(右)のほうは700mmが本来の寸法みたいです。

乗務員扉~客扉間の寸法は合っているので、単純に窓の幅を100mm分狭めればよい模様。

というわけで、狭めた。

この時点ではキットのロスト前面を使うつもりでいたので、ハンダ付けで組み立てる都合上

窓埋めにプラを使うことは考えませんでした。

また、後々サッシを裏貼りする都合上なるべく車体と同じ板厚のほうが望ましいので、

上の画像にも写っている折り曲げ車体の余白部分を小さく切って整形→裏から少量のハンダを流して固定しました。

当然裏表ともヤスリスティックで平滑に均し、窓隅のRは丸ヤスリで整えてあります。

窓幅が変わることでサッシの手当ても必要になりますが、幸い幅狭貫通路の部分の妻窓が700mm幅です。

しかも若干余分に入っており、保護棒さえ付ければ流用できそうとわかりました。

他のサッシと保護棒の質感が揃うよう、材料をいろいろ検討したところ

トレジャーの103-1200用手すりの乗務員扉脇用をカットするといい感じだったので、

これを裏から半田付けしてあります。

余談ながらサッシ下段などにハンダが流れるとキサゲが面倒でした(右の2枚)

そこで、たまたまその頃いんばいとさんのブログで目にしたテクニック

(ハンダが流れて欲しくないところをマッキーで塗りつぶしておく)を用いたところ面白いくらい綺麗に固定できました。

固定後は当然マッキーのインクは落としますが、これはツールクリーナーを使えば一発です。

続いて前面です。

深いオデコの感じが割と好みなんですが、ディテールという面ではあちこち実車と違う模様です。

ロストゆえ大規模に切った貼ったするのも気が進まず…最終的にアイコンのキットから前面だけ

流用して、それも納得がゆくまで徹底的に加工してみることとしました。

アイコンのキットベースでも作るつもりなのだから、ここはイエローの味付けを活かしてみても

良いのでは…とも思いましたが、いまできる最高の210を作りたいとの思いが勝りました。

アイコンの前面は2000と2100の違いも作り分けているので、ベースも使い分けました。

外板から一段凹んでHゴムが付く様子は再現できているものの、Hゴム自体の凸は控えめで

色差しの時てこずることが懸念されます。

イチカワさんの真似ではめ込みガラス化することも検討しましたが、

ワイパー基部の兼ね合いも検討した結果、元のHゴムを削り拡げ→t0.5で一旦埋め込み→t0.1で

Hゴムを再構築→真ん中をくり貫いて完成という工法を採りました。

幸い必要数に対し多めの前面があったので、

上手くいかなかったらはめ込みガラス工法に転換しよう…との安心感のもと

わりと強気で工作できました。

窓下の凹みの具合、貫通扉脇の手すり位置、アンチクライマ―など2008と2109で違う部分も最大限作り分けました。

アンチクライマ―はモールドがやや乱れていることもあり、

イエローのモハ200や新京成の余剰パーツを流用するつもりでしたが、

意外と精度を出すのが難しかったため元のモールドを最大限整形するに留めました。

角型尾灯はおそらく3500あたりと同じ汎用品ですが、意外と良いパーツがありません。

前作の新京成553編成もこのパーツですが、迷った末イエローのロスト製角型尾灯でお茶を濁してました。

ただ、仕上がってみるとやはり雰囲気が若干違うのは否めず…

今回の210ではじんじゃーさんの東急8500を参考にトレジャーの角型尾灯のリムを使ってみました。

やや小さめのサイズ感とリムのエッジ、それから小さなヒンジが再現できるのがミソです。

このパーツ、使ってみるとわかりますが説明書通りに折り畳んで用いるのは至難の業です。

従って表面側のみを切り取って使い、厚みを出すのはプラ材に委ねました。

今回は後退角がある箇所に付くためGMの国電101キットのランボードを用い、

Mr.セメントSPを塗布してプラが柔らかくなったところに洋白のリムを圧着してあります。

仕上げ段階で薄く削いだレンズを添えれば案外それっぽくなりそうですが、

急行灯を光らせたい場合には使えない手法ですね。

相鉄2100~新6000~5100~7000あたりも同じ尾灯ですが、マジ悩ましいです。

2024.03

車体と前面が寸法的にマッチするのは事前に確認済みなので、

さながら木に竹を接ぐかのような工作は案外スムーズに進みました。

乗務員扉の前はプラ角棒を挟んで調整するとほぼスケール通りになるみたいです。

唯一、オデコは高さが合いませんがここは裾に合わせて固定してしまいます。

段差をポリパテで埋めた図。

プラ板積層ブロックで調整する手もありましたが、なんとなーーーーく

本当になんとなーーーくアイコンのプラ前面の材質とタミヤのプラ板の材質の

マッチングに一抹の不安(継ぎ目がひけてくるとか)があったので、珍しくパテを使った次第。

キッチンのキット説明書でよく推奨されているポリパテ、じつは初めて使いましたが

食いつき・切削性とも◎で上々でした。削り粉のにおいがすごいのでゴミ袋の上で削ることをおすすめします。

あと、これは盛り方の問題かもしれませんが意外とス穴が目立つので、

新京成のときお世話になった"薄めたベーシックパテ"で埋めてあります。

前面を裾合わせで固定したのは、オデコのこんもり感こそがチャームポイントだと思うため。

ご覧の通りアイコンのオリジナル状態よりだいぶ頭が丸くなりました。かわいい。

さくさくと箱組みを進めていきます。

2008(左)もおでこをこんもりさせますが、2109よりは左右のRがきつく前後のRが緩くなるよう調整しました。

こんな感じです。

前から見ると2008のほうが丸いですが、斜め~横から見ると案外平べったいのですね。

そっくりさんに整形されてますが、そもそもルーツがまるで違うのでいろんなところに差がありますね。

2008だけ車高が低く見える写真が多いので、模型でも差を付けてあります。

床面高さは実際に50mm低いようですが、写真によっては車体裾が揃って見えるものもあります。

一番目に付くのは雨樋の高さが揃わないところなので、それを強調してみたというところですね。

前後しますが、床板とその固定はこうなっています。

キットの説明書では鉄コレの床板を流用することになっていますが、

これだと凹の字型の断面形状ゆえロングシートが奥まってしまうので、新京成250と同様自作しました。

新京成のときは様々な理由からt0.5を貼り合わせましたが、やはり剛性不足が否めず

平面性に難あり(前後方向に反りがち)だったので、今回はt1.2の一枚板としました。

車体側は側板裏側にt0.5を裏打ちし(ゴム系で仮止め後瞬着で本固定すると位置決めしやすい)、

エバグリの1.0厚×2.0幅の角棒でリブを設けました。

このリブによってボディ左右方向の剛性が大幅にアップするほか、ロングシートの取付台座(蹴込板)にもなります。

客扉の部分はリブを途切れさせたほうがリアルですが、床板を支えるうえでは

通しのほうが強度的に良いのは想像に難くなく、結局そのままです。

余談ながらこのあたりの思想はTMS893号(2016-6)の東武7800から大きな影響を受けています。

モデルワムのキットを用いた16番の作品ながら、その考えかたは他スケールにも応用が効くように感じました。

台車の固定については新京成553編成と同じ構成です。

動力は新京成に続いてGMのコアレスモーター動力を使うので、

こんな感じで受けを作ってあります。

新京成の時はクロポの専用アダプターを用いましたが、構造上

動力を脱着するときに車体を少し拡げる必要があるのですね。

妻板のコーナーとかが割れてこないか割とヒヤヒヤしたので、

今回は動力にボディを被せるだけで良い構造にしました。

車体内寸と動力外寸の差は2mm=片側をt1.0で裏打ちすればよいように思いますが、

接着剤の厚みや工作上の誤差でギチギチになる未来が見えたので、

t0.5とt0.3を貼り合わせたところ良好な結果となりました。

車体裾はTMS980(2023-9)掲載のクモヤ440/740を参考に外貼り・内張り・裏打ちの段差を

黒瞬着で埋めて平滑に仕上げてあります。

主たる目的は車体裾からの塗膜剥がれ防止でしたが、実際に仕上げてみると

市販のプラ一体成型ボディのようなカッチリ感のある見た目となる美観向上効果も大きいようです。

クハ2109のKS110台車について検討中の図。

GMのKS116Cをコイルバネにするのが近道なように思える一方、なんとなく寸詰まりで腰高なのが気になる。

鉄コレのTS104は細かなディテールは異なるけど、どっしりした感じと肉抜き穴が良い感じ。

ブレーキシリンダーを流用したいFS103を並べてにらめっこしましたが、まだ答えは出ていません。

クハ2008のFS28はアイコンのキットから流用、モハのFS365はGMのFS345で決まりです。

前者はちょっと腰が低すぎる気もするのだけど、好みなので良いかなと。

むしろ軟質プラでないことによる軸受け部分の削れを心配したほうが良い?

パンタ台はブロックを積み重ねたような印象なので、綺麗なエッジが出るよう自作しました。

上段はt0.5プラ板ですが、下段は屋根RにフィットするようボナのP141(AU712台座113系用)を加工したものを用いました。

パンタはTOMIXのPT42FN2です。

配管は例によってキットのエッチング抜きのパーツは使わず、

φ0.3のアルミパイプを敷設しました。

パンタ台とランボードに挟まれたスペースに収める都合上、

配管止めは母線用ではなく空気配管用(トレジャーの配管止め2)を用い、

穴をφ0.2→φ0.3に拡大してあります。

また、車体コーナーを仕上げる過程で妻板と屋根の間の丸み不足が気になったので、

枕木方向の雨樋を一旦削り、しっかり丸みを付けて削った後プラペーパーで再生しています。

ランボードはキットのパーツだと若干格好が悪い(新京成250参照)ので、

歩み板のみを使用し脚はトレジャーの東急7200手すりに置き換えました。

完全な等間隔でないところがミソで、精度を出すために以下のような方法で製作しました。

まず歩み板がランナーに付いた状態で脚の位置にハンダメッキします。

ご覧のように位置決めが容易な状態です。

続いて手すりにフラックスを塗布し、ピンセットで摘まみながらコテで加熱すると

さっきメッキしたハンダがジュッと溶けて手すりが固定されます。

治具を用いずフリーハンドで手すりを摘まんでいるので傾きに注意が必要ですが、

そのことを除けば案外簡単でした。

地味なところではカプラーを使い分けています。

実車はTc+Mのユニットを背中合わせに連結しており、TcとMの間は半永久連結器(模型では密連で代用)、

MとMの間は密自連(TOMIXの24系用=JC6387)なので、簡単ですが差を表現したわけです。

TNカプラーは台車との干渉を避ける都合上やや車端に寄せて付けてあります。

したがって連結面間がやや広めとなりますが、実車もここは通常より間隔が開いており幌の台座が目立ちます。

模型では0.5mmプラ角棒を枠状に組んで簡単に表現してありますが、実車はかなり厚みがあります。

幌は幅広がクロポの私鉄用、幅狭がトレジャーの私鉄用幅狭タイプです。

後者にはφ0.4アルミパイプに割ピンを刺した幌吊りを付けてあります。

乗務員扉脇の手すりは、クハ2109がボナのP646(富井電鉄2000=京王2010用)です。

クハ2008はタヴァサのPN443(クモハ52用手すり)です。

やや丸みが足りませんが、この時代の大栄車両製によく見られるやや頼りない手すりで、

新京成300などにも応用できると思います。

そんなこんなで塗装直前の図。

一部手すりは外してあります。

ブラスクリーン→クレンザーで軽く研磨→中性洗剤で脱脂ののち、フィニッシャーズのプライマーで下地処理を行いました。

続いて、下地の確認と発色用にナスカのピンクサフを吹いてあります。

余談ながらプラ前面にフィニッシャーズプライマーを用いると若干表面を侵すようで、

一部表面に小さなしわが寄りました(修正済みですが)

できれば手すりのみ筆塗りし、吹付するならあまり厚塗りしないほうが良さそうです。

車体肉厚部分の仕上がりはこんな感じ。

エッチングキット組み立てって感じがしないカッチリ感が良きです。

余談ですが前面と車体のつなぎ目はこんな風に補強してあります。

恒例の参考図書たち。

あれ、ぼく神奈川県民だよね…?ってなるくらい京成の本ばっか読んでる数か月です。

左から順に

1.私鉄の車両 京成電鉄(保育社/復刻版はネコパブリッシング)

安定の私鉄の車両シリーズ。

この巻はクハ2008とモハ219(?)の形式写真が載っているのほか、

金町線での俯瞰写真もあり資料性抜群です。

2.カラーブックス 京成(保育社)

これまた安定の資料。

すごくコンパクトだけど、どの鉄道の巻も著者がその電鉄本社の方

だったりして情報密度が高いです。

この巻では赤電への衣替え直後の2104編成や、モノクロながらモハ211の真横からの写真が資料性大です。

3.私鉄ハンドブック 京成(山と渓谷社)

廣田尚敬先生によるセンスの良いカラー写真を楽しんで

当時の情景を味わうのが一番の醍醐味ですが、

なかなかどうして模型作りの資料としても有用な写真が多い気がする。

この巻ならばクハ2008の正面(但し腰部が隠れてる)とモハ212の形式写真(カラー)と

クハ2100の連結妻コーナーの丸みが判る写真、それから数枚のインテリア写真がとても参考になります。

真横からの台車の写真もある。

ほとんどがカラー写真なので塗装や仕上げの資料性も大です。

1.ピクトリアル京成特集 No.787(2007-3)

この電車の資料としてはクハ2109(1976年=青電当時)の写真と、

特修後一番の晴れ舞台?八千代台→東中山での区間特急に関するコラムが見どころです。

ただ、それ以上に高度成長期~オイルショック後の本職の方による回想記事が

一番の見どころで、文中の見出しにもあるように戦後の大手私鉄において

稀に見る"満身創痍の時代"をうかがううえで貴重な資料だと思います。

今回作ろうとしているファイヤーオレンジ塗りは、まさにその時代の姿ですね。

2.ピクトリアル京成特集 No.632(1997-1)

同じく210の資料としてはクハ2008最晩年の形式写真と、更新直後のモハ211の形式写真がポイントです。

また、京成の車両全体に関する体系的な解説が充実しているのでつぶさに読み込んでみると面白いです。

クハ2100のオデコは名鉄3850の影響が及んでいるなど…

3.ピクトリアル京成特集No.486(1987-10)

ちょうど実車の廃車が始まったばかりの時代なので、京成特集の中では一番210の写真が多いです。

トップを切って廃車となったクハ2008編成の最晩年の姿を眺められます。

冬の時代から徐々に脱し始める頃で、これまた読み物としても面白い号です。

これらは野暮な解説などもはや不要でしょう。

この時代の京成・新京成を作る上であらゆる面で参考になる第一級の資料です。

常に工作机の横に携えておきたい。

1.鉄道模型趣味No.785(2008-9)

まずは表紙にもある16番の京成3000が工作上のお手本になりますが、

地味なところでは2008年…すなわち今回製作している210キットが発売されたJNMAのリポート記事に

同キットの完成見本がカラーで載っています。

ガレージキットは完成した姿をイメージできないまま製作をすすめるケースがありがちなので、

こうした完成見本を眺めるのはモチベーションを上げるうえでとても役立ちます。

2.私鉄電車のアルバム2A(高性能車の夜明け)

クハ2008と2105の形式写真があります。

特に2008の横がちの写真はあまり多くなく、貴重な存在といえます。

モハ210は3B(大量輸送時代の到来)に掲載されており、経歴の違いが反映されているのも面白いところ。

3.とれいんNo.420(2009-12)

青電全盛期のクハ2008の正面がちの写真と、

モハ218(216?)の連結面の写真があります。

特に後者は広幅貫通路側…すなわち半永久連結器側の様子をうかがえる珍しいアングルです。

お次はたぶん塗装編です。

つづく…