Twitterにアップしたとおり、無事竣工しました。

最後のほうは工程写真をあまり撮らずに進めてしまいましたが、

ところどころ完成後の写真でフォローしつつ簡単にご紹介をば。

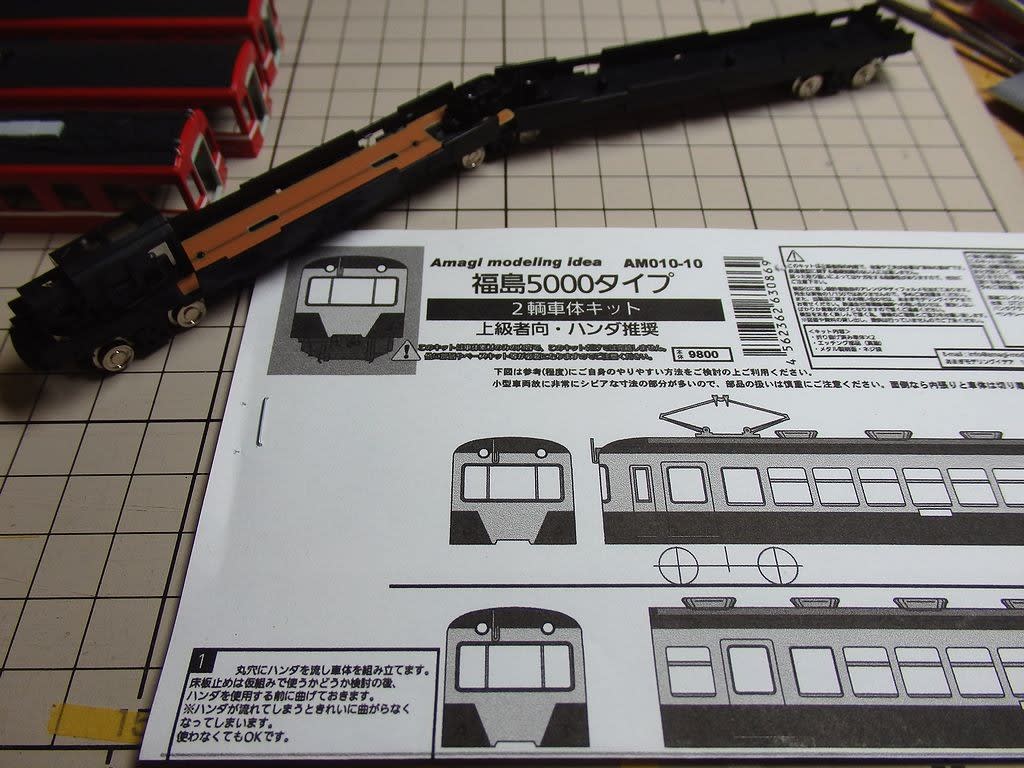

今回のプロトタイプは昭和51年度車の1341編成です。

このロットから側面に種別・行先表示窓が設置されましたが、

今回はトレジャーのTTL802-20(金属インレタ)を仕上げ段階で転写して再現しました。

(このインレタにはサボ差しも入っていますが、こっちは車体色となるので塗装前に転写しておくのが良いと思われます)

リアルな金属光沢を持つのでクリアコートは避けたい反面、

きちんと定着を図る必要もあり、転写後、枠の内側に光沢クリアを筆塗りしてあります。

読者諸兄には釈迦に説法かと存じますが、この手の筆塗り作業の際には必ず適量のリターダーを添加します。

乾燥後、富士川車輛のステッカーで幕を表現しました。

窓ガラスのステッカー類はいずれも富士川車輛のインレタを用いました。

戸袋広告はある程度実車に倣って図柄を選びましたが、ところどころ

好みで違う図柄を貼ってあります。実車の広告は恐らく編成単位で契約するのでは…

ということで編成中に1~2箇所だけ違う図柄というのはなかったのではという気もしますが、まあ模型なので。

台車・床下機器は富士川車輛の3Dプリントパーツを初めて使いました。

詳しくは後述しますが、繊細なモールドなので抵抗体とコック・計器類には適宜色差しを行いました。

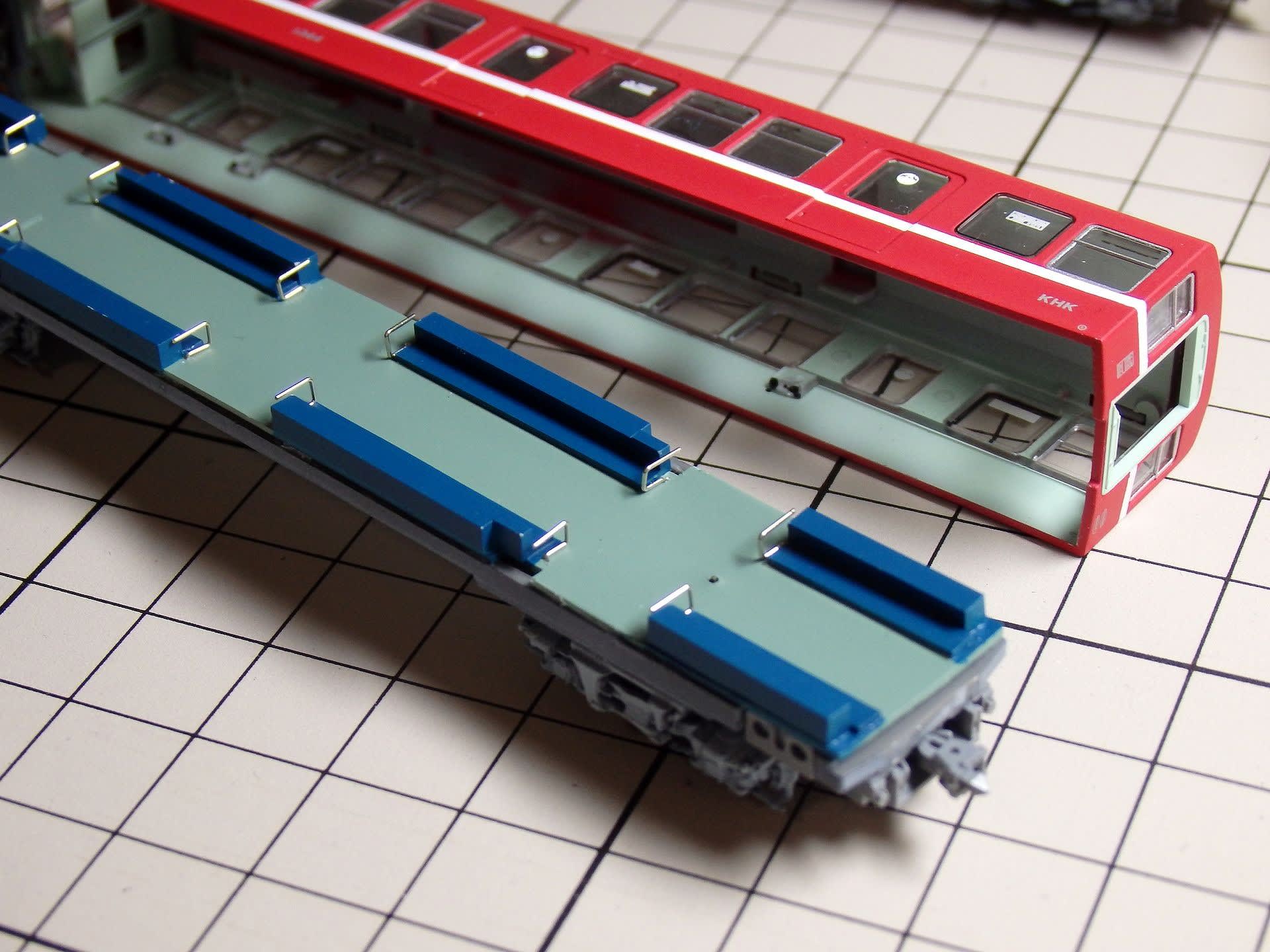

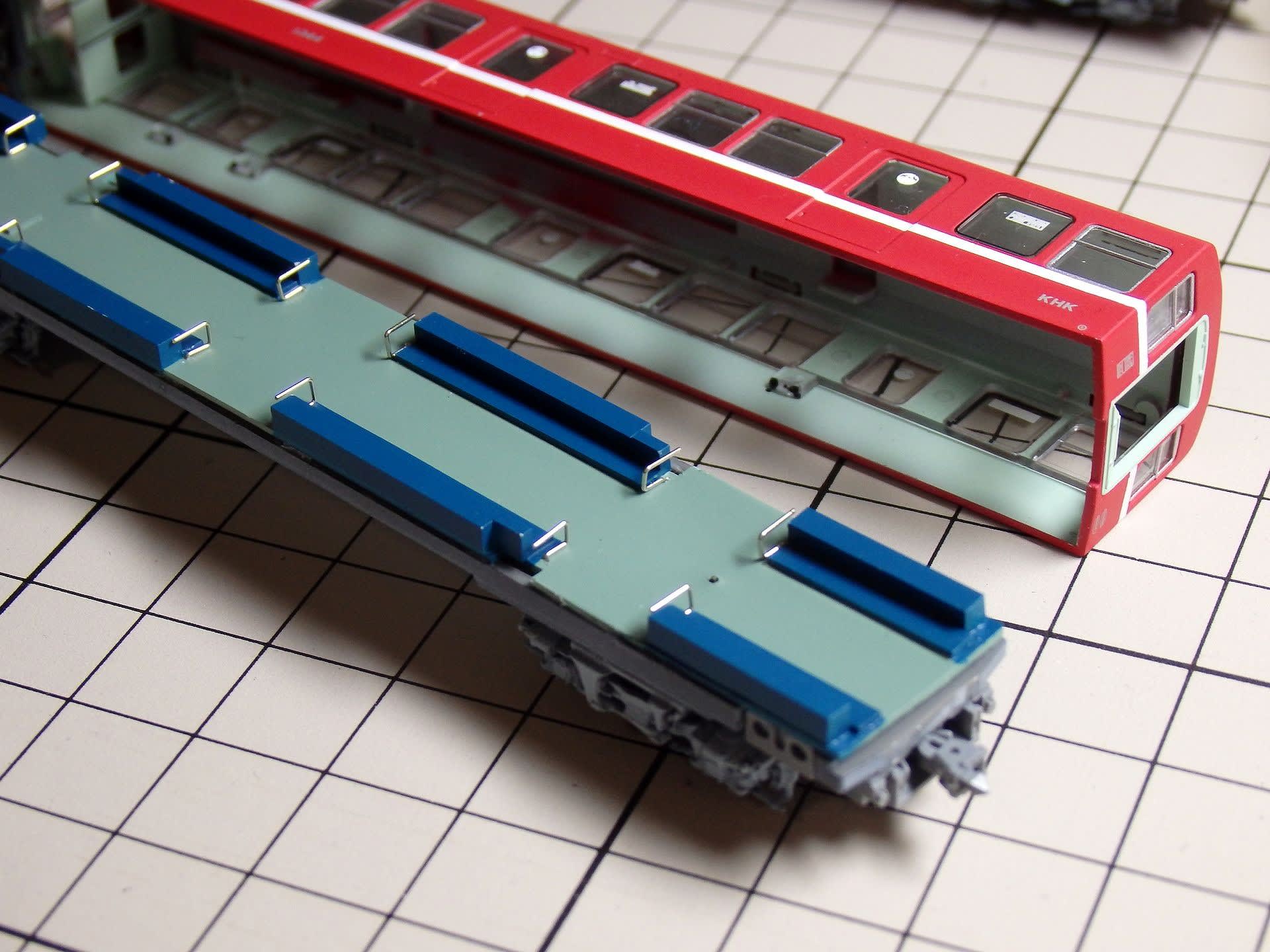

今回、足回りに富士川車輛の3Dプリントパーツを使う関係上

床板はキット付属のもの、動力はGMの2モータータイプとなりました。

ただしこの床板、室内灯の集電機構を入れる都合上床面が穴ぼこだらけで、

シートも窓割に合いません。

スルーしてしまおうか…という誘惑もありましたが、

窓の大きい京浜急行なのでひと手間かけてみました。

純正の床板は外床と内床の2枚重ねですが、外床はそのまま使用、

内床を自作して、その上にインテリアを作り込む構成にしました。

余力があれば外床をエバグリの波板で作ってキーストンプレート表現~プラ材で

梁などを作り込むのも楽しいと思いますが、今回はそこまで元気がなかった…。

内床には台車取付ビスの受けが必要になるので、t0.5プラ板をベースに

エバグリのφ3.4プラパイプ(予め内周をφ2.0ドリルでさらっておく)を接着しました。

パイプ内周は手を抜いてビスで直接ねじ山を切っていますが、

お察しの通りあんまり具合が良くないので面倒でもタップを用いるべきでしょう…。

外床に鉄コレ用ウェイトを接着後、上記の内床を重ねますが、当然それぞれ別塗りで仕上げてあります。

ロングシートは、はめ込みガラスの下辺にぶつかる形・サイズとし、これで車高が決まるようになっています。

床面は適当に混ぜた淡緑(レシピ失念)、シートはガイアのネイビーブルーをそれぞれ吹付し、

φ0.33の洋白線を曲げた袖仕切りパイプを適宜差し込んであります。

運客仕切りはいつものようにt0.5プラ板から製作しました。

床板に取り付けると脱着の都合上左右に幾らかのクリアランスを設ける必要が生じるため、

前作の京葉線205系からは車体側取付として仕切り板周囲に隙間ができないようにしています。

但しその場合、取り付け時に高さを微調整することがよくあるため、

今回は天地を少し長めに残しておき、取り付け段階で適宜カットしました。

車体の窓は大きい京浜急行ですが、仕切り板の窓はなぜか昭和40年代以降一貫して腰が高く

窓もさほど大きくないのが印象的です。

ここからは竣工後の写真となります。

仕切り板はミラーフィニッシュなどを用いて適宜デコレーションしたのち取り付けてあります。

その他のキャブインテリアはいつものようにプラ材加工によるものですが、

変わり種として運転台隅にマイクロホンを付けました。

これはφ0.3のアルミパイプ先端にφ0.5くらいの同パイプを差したもので、

ややオーバースケールながら、幼少期に京浜急行で"かぶりつき"をしてた時に

強く印象に残っていた光景です。なぜマイク…?ってね。

横長で斜めに立てかけられたスタフも付ければよかったかな。

前面ガラスはボナの鉄コレ旧1000用が使えないか模索しましたが、サイズが合わず断念。

一度はアクリル板を切り出してみたもののあまりスッキリしなかったので、

おとなしく純正パーツをはめ込んで、ボナの旧国70系用ワイパーを添えてあります。

しかしやはり平面性に難があり、ご覧のように車内が歪んで見えます。

その他、貫通扉にドアノブを設けました。

これは忘れていたのではなく、白帯との位置関係が微妙なので敢えてこの段階で作業しました。

光沢が強いので断面のエッチング段差をペーパーで均した後、

4アーティストマーカーの銀インクで彩色してあります。

ライトレンズは前照灯がキットのパーツ、尾灯がKATOのデハ230用です。

いずれも表面から0.5mmくらいでカットしてあり、前照灯には裏からミラーフィニッシュを、

尾灯はカット面をやや斜めにして光を反射するように工夫しました。

余談ながら前照灯レンズは必要数2コに対し4コ入っており、

小さなパーツゆえの紛失リスクに対するGMの思いやりを感じてうれしくなりました。

昨今、あらゆる余分を切り詰めて少しでも安くしろ!という声を耳にすることもありますが、

Nゲージのような趣味の品物で100円200円を切り詰めてまで追い求めるものとは、何なのでしょうか。

今回みたいな例なら紛失して代替品を手配する手間・時間(しかも在庫があるとは限らない)、

いわゆる昔ながらのオマケパーツ(ステッカーにおけるストラクチュア用のおまけ含む)ならば

それを眺めたときの意外性・懐かしさ・ちょっとしたときめき…

それらは100円200円どころではない価値を持つと思うのですが…。

ぼくだって決してお金があるわけじゃないし学生時代における100円200円の大きさもわかりますが、

趣味の商品くらいはそういう余白を切り捨てないで欲しいと切に思っています。

いかに安く多く買えるかみたいな趣味に成り下がらないためにも…。

妄言多謝。

ダミーカプラー周りは前作の京葉線205系と同様にプラ棒のベースにまとめてあり、

主な構成は下記の通りです。

胴受:GM汎用胴受

カプラー:KATO Assy 叡電900用

ジャンパ栓受:KATO EF64-1000用・α-model KE58(蓋閉じ)

エアホース:レールクラフト阿波座 コック左右それぞれ3本ずつ

カプラー下部にはなんかごちゃごちゃっとついてるので、φ0.2真鍮線で作り込んであります。

この当時胴受に復心装置がなかった?と思われるので、片側はカプラーを斜めにしてみました。

ジャンパ栓受は取り付け強度が不足するので、これまたφ0.2で脚を生やして差し込む構成に。

エアホースはコック左右を作り分けてあるすぐれもので、とても出来が良い。

これからも安定して供給されるとうれしい。

ちょっと脱線しますが今回使ったKATOのAssyパーツたち。

手軽に細密感がアップするのでおすすめです。

左から順に…

●EF64-1000ジャンパ栓

昔ヒナくんから教えてもらったやつですが、

ありふれたジャンパ栓をハイクオリティで再現しているパーツです。

ユタカ製作所もびっくりなんじゃないかな。

微妙にカタチが違うものを2連にしてあります。

しかもいっぱい入ってる(^q^)

●叡電900密自連ダミーカプラー

GM汎用胴受についてるやつも悪くはないけれど、

ちょっと天地寸法が物足りないなーと思って買い置きパーツを

漁っていたところ出てきたもの。とても出来が良いです。

ナックル上部のごつごつしたモールドが細かく再現されているので

軽くすみ入れしてあげると引き立ちます。

また、この手のパーツはほぼ必ずナックル側面にパーティングラインが

走っているので、面倒でも#600~#800~#1000くらいで順に

ペーパーをかけて仕上げると格段にスッキリします。

●京浜急行デハ268ジャンパ栓

これは前回の記事でも触れましたね。

KE-58あたりを赤成型にしたものかと思いますが、軟質プラと思われ

ある程度のディテールを備えつつホースが壊れにくいのが魅力です。

まだ合わせてないけどデハ800あたりにも使えるんじゃないかと…

●京浜急行2100形無線アンテナ

色々なパーツがあるけどこれが一番好ましいサイズに思える。

これまた軟質プラと思われ、塗装するには「いさみ屋」の

カラープライマー等を塗布する必要がありますが、比較的破損しづらいのが良き。

並びがめちゃくちゃでごめんだけど、拡大画像も。

見つけたら買っとくと〇です。

品川方デハ1344。

冷房用の太いジャンパケーブルがかっこいいですね。

乗務員ステップはTOMIXの115-300用スカートから切り出して使っています。

エッチングパーツと比べて枕木方向に奥行きがあります。

浦賀・三崎口方デハ1341

こっちは太いジャンパを受ける栓があります。

これは上記のEF64-1000用です。

時代設定は昭和52年2月のデビュー当時としましたが、同年11月には種別板が廃止となったらしいので

図らずもわずかな期間の姿という事になりました。

ちょっと俯瞰気味に。

1000形後期車でいちばん好きな角度です。

窓が大きい軽快なスタイルのボディに鈍重な集中冷房が載り、細いモニタ屋根が伸びる眺め。

足回りは基礎制動装置がクラスプ式ながらどこか軽快なTH1000の横に

これまた重々しい、抵抗体むきだしの主抵抗器がズラリと並ぶ眺め。

すこだわー。

以前何かの書籍で、分散冷房を魚の背びれに・集中冷房を亀の甲羅に喩えた記述を目にしましたが、

言い得て妙だなと思ったものです。

先頭部床下の眺め。

ついに我が家にもボルスタアンカ別体の台車があらわれました。

実車は鋼板プレス溶接と思われますが、ディテールの欠損を危惧して

表面の磨きを省略したため鋳鋼風なザラザラ感です。

いさみ屋のカラープライマー黒→Mr.308あたりをふわっと吹き重ねてあります。

いずれもパーツを塗り終わってから組み立てる構成のようですが、

ダミーモータ~ギアボックス~ブレーキの引き棒は取付位置が高すぎた模様。ぴえん。

この構成でFS360/060とFS375/075が欲しい!

AR-2コンプレッサー~空気溜めの眺め。

見た目はかっこいいけど音は…ちょっと不気味(^^;)

コンプレッサーはAK-3とかDH-25あたりののんびりした音がいい。

抵抗体はガイアのライトカーキを白で淡くして塗り分けました。かっこいい。

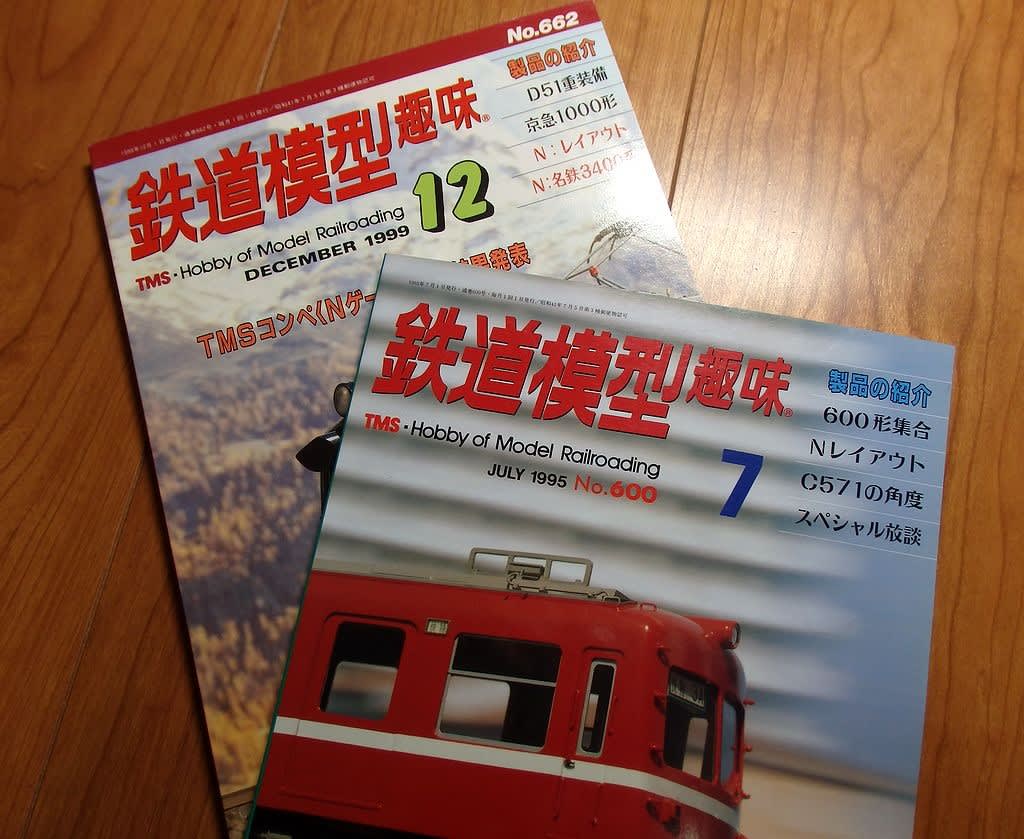

車番下の空気ばね試験装置は以前ご紹介したTMS401号にカラー写真が載っていたので

細かく塗り分けられました。

2モーター動力なので車内に出っ張りが目立ちますが、やむなしとしました。

床材の色で塗ると余計目立つので、今回は無塗装としました。

それでも車内シースルーと床下機器の奥行きを天秤にかけたなら、ぼくは後者がいいかな。

走行に課題のある2モーター動力ですが、富士川車輛Webサイトを参考にゴムタイヤを

片側の台車に集約して性能向上を図ってみました。

台車は(たぶん軸距の関係で)ギアボックス類も3Dパーツに置き換える構成となっており

中にφ0.2真鍮線を通して集電を担わせますが、ドキドキしながら試運転したところちゃんと走っておおおーっってなった。

案外小さな接点でもちゃんと集電できるものなのねと。

トレーラーの床下の眺め。

最中合わせの機器類がむかしのKATOのデハ800キットを彷彿させます。

何故か2000年夏くらいにユザワヤで先頭車キットだけ山積みになってて1両作ったことがあるのですよ。

あのコンセプトを現代の技術でやるとこんな感じなのかなって思いながら組み立てました。

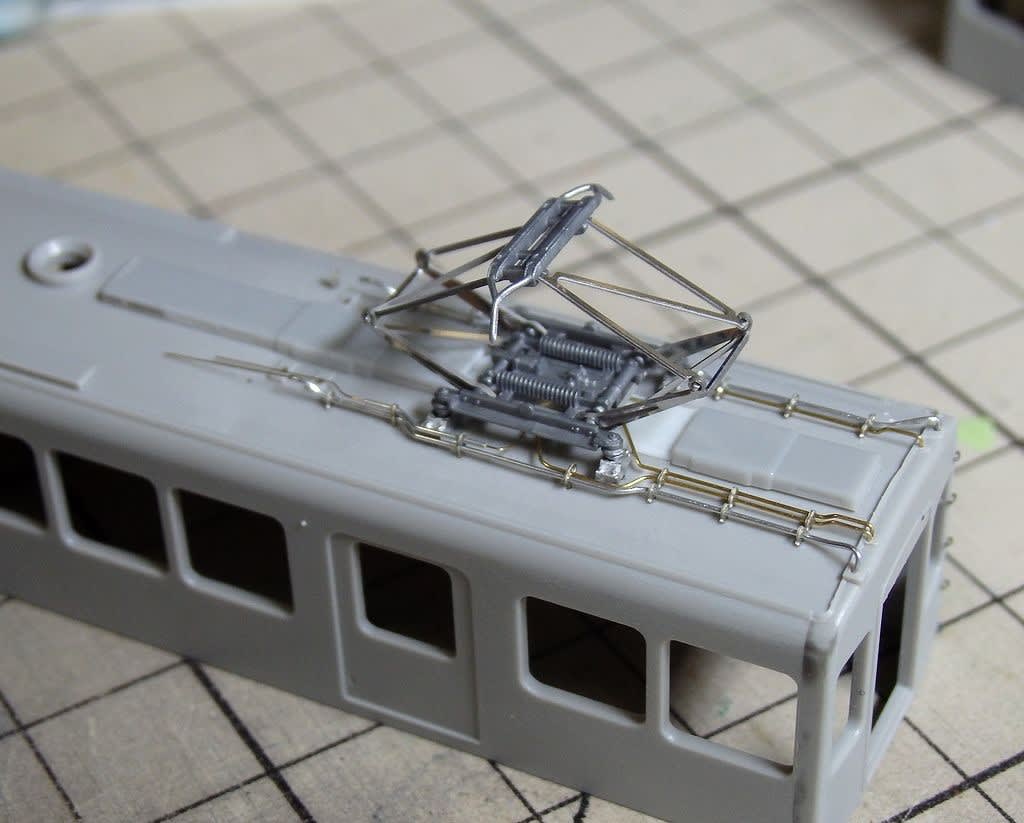

視点を屋上に移します。

パンタ周りはこんな感じになった。

独特の避雷器はキットにも入ってるけど、実車写真と見比べた結果トレジャーのTTP128-03にした。

サイズがキットのより一回り小さくてディテール的にも◎って理由だったかと。

前述のTMS401号を見ると碍子の真ん中に日の丸よろしく赤ポチがあるので塗り分けてみた。

配管先端もベージュっぽい継手が見えたので抵抗体と同じ色で塗ってみた。

もしかしたら梨地の表面が汚れてただけかもしれないですが、まあ模型的には変化が付くので。

パンタは本によればカーボンシューとのことで、今までは真っ黒で色差ししてましたが

見てくれが良くないのでガンメタっぽい色で仕上げてみた。模型的にはこっちのほうがスッキリ見える気がします。

シューの断面にはゲート跡があるので黒瞬着と#600~#1000くらいのペーパーで仕上げておくと良いです。

ヒューズはこの時代左右でおんなじカタチのが付いてたみたいなので、

トレジャーのTTP124-Hを使いました。引込部のケーブルはインフィニモデルのφ0.1真鍮線を

配管のアルミパイプに差し込んであります。ヒューズボックス側にもφ0.25ドリルで穴を開けてありますが

硬いロストなのであまり深い穴は期待できず、ケーブルはアルミパイプ側を長めにして取付強度を保っています。

パンタはお手軽にタミヤのスプレー(シルバーリーフ)を吹いた後、

エアブラシで艶消しクリア。

ぼく、いまだにハンドピースを一個しか持ってなくて

メタリック系を塗った後の鬼洗浄が億劫でならないのですね。

塗装の順序もめちゃくちゃ検討する。

そういう面倒から解放されたくて、パンタとかの部品系はなるべくスプレーで済ませちゃう傾向。

反対側の眺め。

前回記事で触れたパンタ下のモニタ屋根は新車当時の色が判らず迷いましたが、

屋根とは別体の部品と解釈し他のモニタと同じ明るいグレーに塗り分けてあります。

側灯は塗装後まで気にかけていませんでしたが、キットの形態と

今回のプロトタイプでは違いがあるので適宜修正しました。

横長の側灯はトレジャーの小判型、縦2ツ並びのは丸型を用い、

側灯:クリアレッド

保護継電器灯:クリアイエロー

客室非常ブザー知らせ灯:クリアのままで仕上げてあります。

実車の機械的な知識は乏しいのですが、写真を見る限りでは

保護継電器灯はパンタ付き車両のみだったようです。

屋根端部の手すりは根本にグレーがはみ出して塗られていたケースが

散見されるため、取り付け穴の周囲に面相筆でライトグレーを差してから

手すりを差し込みました。但しメーカー出荷当時の仕上げとしては疑問もあり、

もしかすると検査を通ってからの姿かもしれません。

貫通路渡り板はt0.3プラ板にt0.2の帯材を貼り重ねたもので、帯は黒く塗り分けてあります。

固定はトレジャーの標識板掛けをピン代わりに用いていますが、

φ0.2を曲げたものでもよいと思います。

検査表記はトレジャーの700形用インレタのものですが、

銘板とさほど変わらぬ厚みと解釈し外板に直接転写してあります。

カプラーは棒連結器を模して密連タイプ、窓広告は富士川のインレタを発注し忘れたので

ホワイトフィニッシュを適宜切り出して裏貼りしてあります。

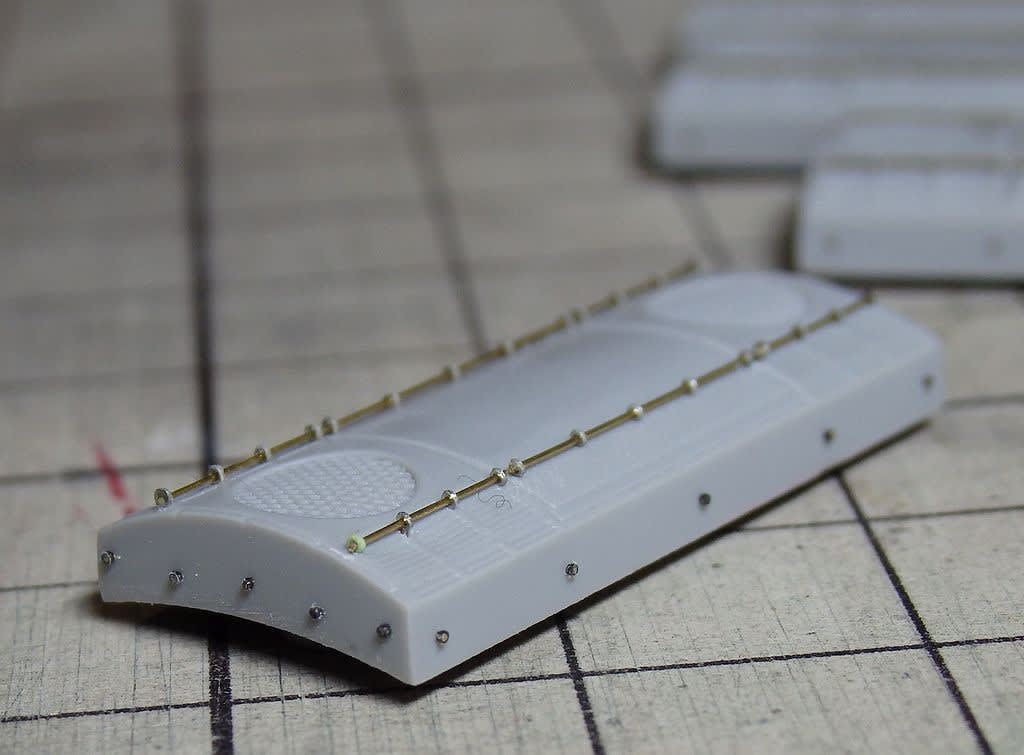

CU71DNをCU71Bもどきにした集中冷房。

前回記事より側面の外板継ぎ目表現を増やしましたが、妻の点検蓋は断念しました。

いずれ黒インレタを自家発注する時にでも混ぜ込みましょう。

上面手すりをもう少し出っ張らせれば良かった…など若干の後悔はありますが、

継ぎ目とボルト表現、またコントラストきつめの塗装も相まって

まあまあ細密感は出たんじゃないかと自己満足してます。

モニタの通風孔も最初の塗り分けはへろへろになっちゃったけど、

タッチアップをがんばりました。

車内もがんばってよかった。

見ようと思えばけっこう見えます。

でもシルバーシートを塗り分け忘れたw

技術とか感想は以上。

あとは並びとかで(・∀・)ニヤニヤする展開です。

KATOのデハ230と並べて。

尾灯はやっぱ交換して良かった。かっこいい。

でも尾灯だけもぎ取られた230の車体がさすがに哀れなので

何らかの手段で何とかして(←答えになってない)再起させてあげたいね。

色調も光沢も違うけど230は塗り直さずに楽しむつもり。

ぜんぶガチでやってたら身が持たないことを学びつつある。

今回のプロトタイプ編成は230形の置き換えとして作られたグループらしいです。

ちょうど新旧交代の並びってとこですが、まだまだ230からの系譜みたいなのが色濃く受け継がれてる感がありますね。

次世代のデハ800になるとだいぶ感じが違う。

これはこれで、新感覚の側面デザインがかっこいい。

昭和50年代的な香りといわゆる日野原イズムが良い塩梅でミックスされたいい車だなーと思いますね。

中間ダブルパンタの3両編成というのもいい。VSEじゃないけど編成で見た時シンメトリーになる美しさってあるよねえと。

窓周り白塗りの初期塗装でちゃんと仕上げたいと思って幾星霜…果たして日の目を見る日は来るでしょうか。

デザイン・技術の革命って感じの並び。

車体の違いだけじゃなくて抵抗器が減ってるところにも注目。

でもクーラーとか台車はデハ1000後期型の延長線上って感じですね。

模型としてもKATOのデハ800はほんとに味わいがあるなあと思うけど、

この別付け配管は組み立てたいへんだっただろうねえ。

気付けば増えてる京浜急行。

このほかに、モニタ屋根を供出したリトルジャパンのデハ700キットがある。

1000の余勢を駆って作ろうかと思ったけど、OERが恋しくなってきたのでまた今度。

1号線の並び。

今回、GMの2モーター動力なんてもう売ってないんじゃない?と困った矢先、

そういえば都営5000持ってたわ、ってことであえなく動力供出の憂き目にあいました。

こっちはコアレスモーター動力を新調の上、開業時2連で仕上げる予定です。

まったく趣の異なる2車の並び。

横浜をゆく3500の未更新車、見てみたかったですねえ。

Mcコレクション ヨコハマ篇。

3者3様のスタイルです。

鉄道ファン誌No.192(1977-4)に国鉄・私鉄の通勤電車1977って特集があって

いろんな通勤電車の側面シルエットが載ってるんですが、

相鉄の隣が京浜急行で窓サイズの違いに驚いたりした。

ちょっとそれをオマージュしてみたいと思います。

まずは、あかるい印象の京浜急行。

つぎになんとなく陰気な感じの相鉄。

こうしてみるとお隣の小田急が後年まで戸袋窓にこだわったのもわかる気がします。

幕板~屋根肩も京浜よりぐっと深いですね。

電車としてのスタイルはこっちのほうが好き。

合理的なスタイルの東急。

一段下降窓が戸袋窓なしの陰気さを和らげていますね。

見ての通り東急は田園都市線です。

東横線はガレージマニアの東急8000を作り掛けてたので、ちゃんと仕上げたいところです。

でも東急はその前に7000かな…?

出会いのターミナルよ・こ・は・ま 1977

鉄道ファン誌No.294(1985-10)のオマージュです。

鋼製車全盛時代の品川に思いをはせる。

エコノミーキットの世界観をいまのクオリティで…が永遠のテーマかもしれないねえ。

というわけで竣工しました。

出来の良いキットをもとにのびのびとディテール工作をできた感が強く、作っていて楽しかったな。

そこから生まれた余力で"迷ったら手を加える"姿勢も持てたかなと。

さて…

久しくアイボリーのOERから遠ざかっていてそろそろホームシックみたいになってるので一度地元ネタに戻りましょうか。

今年のうちに1本仕上げられるといいんだけど。

最後のほうは工程写真をあまり撮らずに進めてしまいましたが、

ところどころ完成後の写真でフォローしつつ簡単にご紹介をば。

今回のプロトタイプは昭和51年度車の1341編成です。

このロットから側面に種別・行先表示窓が設置されましたが、

今回はトレジャーのTTL802-20(金属インレタ)を仕上げ段階で転写して再現しました。

(このインレタにはサボ差しも入っていますが、こっちは車体色となるので塗装前に転写しておくのが良いと思われます)

リアルな金属光沢を持つのでクリアコートは避けたい反面、

きちんと定着を図る必要もあり、転写後、枠の内側に光沢クリアを筆塗りしてあります。

読者諸兄には釈迦に説法かと存じますが、この手の筆塗り作業の際には必ず適量のリターダーを添加します。

乾燥後、富士川車輛のステッカーで幕を表現しました。

窓ガラスのステッカー類はいずれも富士川車輛のインレタを用いました。

戸袋広告はある程度実車に倣って図柄を選びましたが、ところどころ

好みで違う図柄を貼ってあります。実車の広告は恐らく編成単位で契約するのでは…

ということで編成中に1~2箇所だけ違う図柄というのはなかったのではという気もしますが、まあ模型なので。

台車・床下機器は富士川車輛の3Dプリントパーツを初めて使いました。

詳しくは後述しますが、繊細なモールドなので抵抗体とコック・計器類には適宜色差しを行いました。

今回、足回りに富士川車輛の3Dプリントパーツを使う関係上

床板はキット付属のもの、動力はGMの2モータータイプとなりました。

ただしこの床板、室内灯の集電機構を入れる都合上床面が穴ぼこだらけで、

シートも窓割に合いません。

スルーしてしまおうか…という誘惑もありましたが、

窓の大きい京浜急行なのでひと手間かけてみました。

純正の床板は外床と内床の2枚重ねですが、外床はそのまま使用、

内床を自作して、その上にインテリアを作り込む構成にしました。

余力があれば外床をエバグリの波板で作ってキーストンプレート表現~プラ材で

梁などを作り込むのも楽しいと思いますが、今回はそこまで元気がなかった…。

内床には台車取付ビスの受けが必要になるので、t0.5プラ板をベースに

エバグリのφ3.4プラパイプ(予め内周をφ2.0ドリルでさらっておく)を接着しました。

パイプ内周は手を抜いてビスで直接ねじ山を切っていますが、

お察しの通りあんまり具合が良くないので面倒でもタップを用いるべきでしょう…。

外床に鉄コレ用ウェイトを接着後、上記の内床を重ねますが、当然それぞれ別塗りで仕上げてあります。

ロングシートは、はめ込みガラスの下辺にぶつかる形・サイズとし、これで車高が決まるようになっています。

床面は適当に混ぜた淡緑(レシピ失念)、シートはガイアのネイビーブルーをそれぞれ吹付し、

φ0.33の洋白線を曲げた袖仕切りパイプを適宜差し込んであります。

運客仕切りはいつものようにt0.5プラ板から製作しました。

床板に取り付けると脱着の都合上左右に幾らかのクリアランスを設ける必要が生じるため、

前作の京葉線205系からは車体側取付として仕切り板周囲に隙間ができないようにしています。

但しその場合、取り付け時に高さを微調整することがよくあるため、

今回は天地を少し長めに残しておき、取り付け段階で適宜カットしました。

車体の窓は大きい京浜急行ですが、仕切り板の窓はなぜか昭和40年代以降一貫して腰が高く

窓もさほど大きくないのが印象的です。

ここからは竣工後の写真となります。

仕切り板はミラーフィニッシュなどを用いて適宜デコレーションしたのち取り付けてあります。

その他のキャブインテリアはいつものようにプラ材加工によるものですが、

変わり種として運転台隅にマイクロホンを付けました。

これはφ0.3のアルミパイプ先端にφ0.5くらいの同パイプを差したもので、

ややオーバースケールながら、幼少期に京浜急行で"かぶりつき"をしてた時に

強く印象に残っていた光景です。なぜマイク…?ってね。

横長で斜めに立てかけられたスタフも付ければよかったかな。

前面ガラスはボナの鉄コレ旧1000用が使えないか模索しましたが、サイズが合わず断念。

一度はアクリル板を切り出してみたもののあまりスッキリしなかったので、

おとなしく純正パーツをはめ込んで、ボナの旧国70系用ワイパーを添えてあります。

しかしやはり平面性に難があり、ご覧のように車内が歪んで見えます。

その他、貫通扉にドアノブを設けました。

これは忘れていたのではなく、白帯との位置関係が微妙なので敢えてこの段階で作業しました。

光沢が強いので断面のエッチング段差をペーパーで均した後、

4アーティストマーカーの銀インクで彩色してあります。

ライトレンズは前照灯がキットのパーツ、尾灯がKATOのデハ230用です。

いずれも表面から0.5mmくらいでカットしてあり、前照灯には裏からミラーフィニッシュを、

尾灯はカット面をやや斜めにして光を反射するように工夫しました。

余談ながら前照灯レンズは必要数2コに対し4コ入っており、

小さなパーツゆえの紛失リスクに対するGMの思いやりを感じてうれしくなりました。

昨今、あらゆる余分を切り詰めて少しでも安くしろ!という声を耳にすることもありますが、

Nゲージのような趣味の品物で100円200円を切り詰めてまで追い求めるものとは、何なのでしょうか。

今回みたいな例なら紛失して代替品を手配する手間・時間(しかも在庫があるとは限らない)、

いわゆる昔ながらのオマケパーツ(ステッカーにおけるストラクチュア用のおまけ含む)ならば

それを眺めたときの意外性・懐かしさ・ちょっとしたときめき…

それらは100円200円どころではない価値を持つと思うのですが…。

ぼくだって決してお金があるわけじゃないし学生時代における100円200円の大きさもわかりますが、

趣味の商品くらいはそういう余白を切り捨てないで欲しいと切に思っています。

いかに安く多く買えるかみたいな趣味に成り下がらないためにも…。

妄言多謝。

ダミーカプラー周りは前作の京葉線205系と同様にプラ棒のベースにまとめてあり、

主な構成は下記の通りです。

胴受:GM汎用胴受

カプラー:KATO Assy 叡電900用

ジャンパ栓受:KATO EF64-1000用・α-model KE58(蓋閉じ)

エアホース:レールクラフト阿波座 コック左右それぞれ3本ずつ

カプラー下部にはなんかごちゃごちゃっとついてるので、φ0.2真鍮線で作り込んであります。

この当時胴受に復心装置がなかった?と思われるので、片側はカプラーを斜めにしてみました。

ジャンパ栓受は取り付け強度が不足するので、これまたφ0.2で脚を生やして差し込む構成に。

エアホースはコック左右を作り分けてあるすぐれもので、とても出来が良い。

これからも安定して供給されるとうれしい。

ちょっと脱線しますが今回使ったKATOのAssyパーツたち。

手軽に細密感がアップするのでおすすめです。

左から順に…

●EF64-1000ジャンパ栓

昔ヒナくんから教えてもらったやつですが、

ありふれたジャンパ栓をハイクオリティで再現しているパーツです。

ユタカ製作所もびっくりなんじゃないかな。

微妙にカタチが違うものを2連にしてあります。

しかもいっぱい入ってる(^q^)

●叡電900密自連ダミーカプラー

GM汎用胴受についてるやつも悪くはないけれど、

ちょっと天地寸法が物足りないなーと思って買い置きパーツを

漁っていたところ出てきたもの。とても出来が良いです。

ナックル上部のごつごつしたモールドが細かく再現されているので

軽くすみ入れしてあげると引き立ちます。

また、この手のパーツはほぼ必ずナックル側面にパーティングラインが

走っているので、面倒でも#600~#800~#1000くらいで順に

ペーパーをかけて仕上げると格段にスッキリします。

●京浜急行デハ268ジャンパ栓

これは前回の記事でも触れましたね。

KE-58あたりを赤成型にしたものかと思いますが、軟質プラと思われ

ある程度のディテールを備えつつホースが壊れにくいのが魅力です。

まだ合わせてないけどデハ800あたりにも使えるんじゃないかと…

●京浜急行2100形無線アンテナ

色々なパーツがあるけどこれが一番好ましいサイズに思える。

これまた軟質プラと思われ、塗装するには「いさみ屋」の

カラープライマー等を塗布する必要がありますが、比較的破損しづらいのが良き。

並びがめちゃくちゃでごめんだけど、拡大画像も。

見つけたら買っとくと〇です。

品川方デハ1344。

冷房用の太いジャンパケーブルがかっこいいですね。

乗務員ステップはTOMIXの115-300用スカートから切り出して使っています。

エッチングパーツと比べて枕木方向に奥行きがあります。

浦賀・三崎口方デハ1341

こっちは太いジャンパを受ける栓があります。

これは上記のEF64-1000用です。

時代設定は昭和52年2月のデビュー当時としましたが、同年11月には種別板が廃止となったらしいので

図らずもわずかな期間の姿という事になりました。

ちょっと俯瞰気味に。

1000形後期車でいちばん好きな角度です。

窓が大きい軽快なスタイルのボディに鈍重な集中冷房が載り、細いモニタ屋根が伸びる眺め。

足回りは基礎制動装置がクラスプ式ながらどこか軽快なTH1000の横に

これまた重々しい、抵抗体むきだしの主抵抗器がズラリと並ぶ眺め。

すこだわー。

以前何かの書籍で、分散冷房を魚の背びれに・集中冷房を亀の甲羅に喩えた記述を目にしましたが、

言い得て妙だなと思ったものです。

先頭部床下の眺め。

ついに我が家にもボルスタアンカ別体の台車があらわれました。

実車は鋼板プレス溶接と思われますが、ディテールの欠損を危惧して

表面の磨きを省略したため鋳鋼風なザラザラ感です。

いさみ屋のカラープライマー黒→Mr.308あたりをふわっと吹き重ねてあります。

いずれもパーツを塗り終わってから組み立てる構成のようですが、

ダミーモータ~ギアボックス~ブレーキの引き棒は取付位置が高すぎた模様。ぴえん。

この構成でFS360/060とFS375/075が欲しい!

AR-2コンプレッサー~空気溜めの眺め。

見た目はかっこいいけど音は…ちょっと不気味(^^;)

コンプレッサーはAK-3とかDH-25あたりののんびりした音がいい。

抵抗体はガイアのライトカーキを白で淡くして塗り分けました。かっこいい。

車番下の空気ばね試験装置は以前ご紹介したTMS401号にカラー写真が載っていたので

細かく塗り分けられました。

2モーター動力なので車内に出っ張りが目立ちますが、やむなしとしました。

床材の色で塗ると余計目立つので、今回は無塗装としました。

それでも車内シースルーと床下機器の奥行きを天秤にかけたなら、ぼくは後者がいいかな。

走行に課題のある2モーター動力ですが、富士川車輛Webサイトを参考にゴムタイヤを

片側の台車に集約して性能向上を図ってみました。

台車は(たぶん軸距の関係で)ギアボックス類も3Dパーツに置き換える構成となっており

中にφ0.2真鍮線を通して集電を担わせますが、ドキドキしながら試運転したところちゃんと走っておおおーっってなった。

案外小さな接点でもちゃんと集電できるものなのねと。

トレーラーの床下の眺め。

最中合わせの機器類がむかしのKATOのデハ800キットを彷彿させます。

何故か2000年夏くらいにユザワヤで先頭車キットだけ山積みになってて1両作ったことがあるのですよ。

あのコンセプトを現代の技術でやるとこんな感じなのかなって思いながら組み立てました。

視点を屋上に移します。

パンタ周りはこんな感じになった。

独特の避雷器はキットにも入ってるけど、実車写真と見比べた結果トレジャーのTTP128-03にした。

サイズがキットのより一回り小さくてディテール的にも◎って理由だったかと。

前述のTMS401号を見ると碍子の真ん中に日の丸よろしく赤ポチがあるので塗り分けてみた。

配管先端もベージュっぽい継手が見えたので抵抗体と同じ色で塗ってみた。

もしかしたら梨地の表面が汚れてただけかもしれないですが、まあ模型的には変化が付くので。

パンタは本によればカーボンシューとのことで、今までは真っ黒で色差ししてましたが

見てくれが良くないのでガンメタっぽい色で仕上げてみた。模型的にはこっちのほうがスッキリ見える気がします。

シューの断面にはゲート跡があるので黒瞬着と#600~#1000くらいのペーパーで仕上げておくと良いです。

ヒューズはこの時代左右でおんなじカタチのが付いてたみたいなので、

トレジャーのTTP124-Hを使いました。引込部のケーブルはインフィニモデルのφ0.1真鍮線を

配管のアルミパイプに差し込んであります。ヒューズボックス側にもφ0.25ドリルで穴を開けてありますが

硬いロストなのであまり深い穴は期待できず、ケーブルはアルミパイプ側を長めにして取付強度を保っています。

パンタはお手軽にタミヤのスプレー(シルバーリーフ)を吹いた後、

エアブラシで艶消しクリア。

ぼく、いまだにハンドピースを一個しか持ってなくて

メタリック系を塗った後の鬼洗浄が億劫でならないのですね。

塗装の順序もめちゃくちゃ検討する。

そういう面倒から解放されたくて、パンタとかの部品系はなるべくスプレーで済ませちゃう傾向。

反対側の眺め。

前回記事で触れたパンタ下のモニタ屋根は新車当時の色が判らず迷いましたが、

屋根とは別体の部品と解釈し他のモニタと同じ明るいグレーに塗り分けてあります。

側灯は塗装後まで気にかけていませんでしたが、キットの形態と

今回のプロトタイプでは違いがあるので適宜修正しました。

横長の側灯はトレジャーの小判型、縦2ツ並びのは丸型を用い、

側灯:クリアレッド

保護継電器灯:クリアイエロー

客室非常ブザー知らせ灯:クリアのままで仕上げてあります。

実車の機械的な知識は乏しいのですが、写真を見る限りでは

保護継電器灯はパンタ付き車両のみだったようです。

屋根端部の手すりは根本にグレーがはみ出して塗られていたケースが

散見されるため、取り付け穴の周囲に面相筆でライトグレーを差してから

手すりを差し込みました。但しメーカー出荷当時の仕上げとしては疑問もあり、

もしかすると検査を通ってからの姿かもしれません。

貫通路渡り板はt0.3プラ板にt0.2の帯材を貼り重ねたもので、帯は黒く塗り分けてあります。

固定はトレジャーの標識板掛けをピン代わりに用いていますが、

φ0.2を曲げたものでもよいと思います。

検査表記はトレジャーの700形用インレタのものですが、

銘板とさほど変わらぬ厚みと解釈し外板に直接転写してあります。

カプラーは棒連結器を模して密連タイプ、窓広告は富士川のインレタを発注し忘れたので

ホワイトフィニッシュを適宜切り出して裏貼りしてあります。

CU71DNをCU71Bもどきにした集中冷房。

前回記事より側面の外板継ぎ目表現を増やしましたが、妻の点検蓋は断念しました。

いずれ黒インレタを自家発注する時にでも混ぜ込みましょう。

上面手すりをもう少し出っ張らせれば良かった…など若干の後悔はありますが、

継ぎ目とボルト表現、またコントラストきつめの塗装も相まって

まあまあ細密感は出たんじゃないかと自己満足してます。

モニタの通風孔も最初の塗り分けはへろへろになっちゃったけど、

タッチアップをがんばりました。

車内もがんばってよかった。

見ようと思えばけっこう見えます。

でもシルバーシートを塗り分け忘れたw

技術とか感想は以上。

あとは並びとかで(・∀・)ニヤニヤする展開です。

KATOのデハ230と並べて。

尾灯はやっぱ交換して良かった。かっこいい。

でも尾灯だけもぎ取られた230の車体がさすがに哀れなので

何らかの手段で何とかして(←答えになってない)再起させてあげたいね。

色調も光沢も違うけど230は塗り直さずに楽しむつもり。

ぜんぶガチでやってたら身が持たないことを学びつつある。

今回のプロトタイプ編成は230形の置き換えとして作られたグループらしいです。

ちょうど新旧交代の並びってとこですが、まだまだ230からの系譜みたいなのが色濃く受け継がれてる感がありますね。

次世代のデハ800になるとだいぶ感じが違う。

これはこれで、新感覚の側面デザインがかっこいい。

昭和50年代的な香りといわゆる日野原イズムが良い塩梅でミックスされたいい車だなーと思いますね。

中間ダブルパンタの3両編成というのもいい。VSEじゃないけど編成で見た時シンメトリーになる美しさってあるよねえと。

窓周り白塗りの初期塗装でちゃんと仕上げたいと思って幾星霜…果たして日の目を見る日は来るでしょうか。

デザイン・技術の革命って感じの並び。

車体の違いだけじゃなくて抵抗器が減ってるところにも注目。

でもクーラーとか台車はデハ1000後期型の延長線上って感じですね。

模型としてもKATOのデハ800はほんとに味わいがあるなあと思うけど、

この別付け配管は組み立てたいへんだっただろうねえ。

気付けば増えてる京浜急行。

このほかに、モニタ屋根を供出したリトルジャパンのデハ700キットがある。

1000の余勢を駆って作ろうかと思ったけど、OERが恋しくなってきたのでまた今度。

1号線の並び。

今回、GMの2モーター動力なんてもう売ってないんじゃない?と困った矢先、

そういえば都営5000持ってたわ、ってことであえなく動力供出の憂き目にあいました。

こっちはコアレスモーター動力を新調の上、開業時2連で仕上げる予定です。

まったく趣の異なる2車の並び。

横浜をゆく3500の未更新車、見てみたかったですねえ。

Mcコレクション ヨコハマ篇。

3者3様のスタイルです。

鉄道ファン誌No.192(1977-4)に国鉄・私鉄の通勤電車1977って特集があって

いろんな通勤電車の側面シルエットが載ってるんですが、

相鉄の隣が京浜急行で窓サイズの違いに驚いたりした。

ちょっとそれをオマージュしてみたいと思います。

まずは、あかるい印象の京浜急行。

つぎになんとなく陰気な感じの相鉄。

こうしてみるとお隣の小田急が後年まで戸袋窓にこだわったのもわかる気がします。

幕板~屋根肩も京浜よりぐっと深いですね。

電車としてのスタイルはこっちのほうが好き。

合理的なスタイルの東急。

一段下降窓が戸袋窓なしの陰気さを和らげていますね。

見ての通り東急は田園都市線です。

東横線はガレージマニアの東急8000を作り掛けてたので、ちゃんと仕上げたいところです。

でも東急はその前に7000かな…?

出会いのターミナルよ・こ・は・ま 1977

鉄道ファン誌No.294(1985-10)のオマージュです。

鋼製車全盛時代の品川に思いをはせる。

エコノミーキットの世界観をいまのクオリティで…が永遠のテーマかもしれないねえ。

というわけで竣工しました。

出来の良いキットをもとにのびのびとディテール工作をできた感が強く、作っていて楽しかったな。

そこから生まれた余力で"迷ったら手を加える"姿勢も持てたかなと。

さて…

久しくアイボリーのOERから遠ざかっていてそろそろホームシックみたいになってるので一度地元ネタに戻りましょうか。

今年のうちに1本仕上げられるといいんだけど。