新京成と同じく仕掛りの小田急2300も製作記を書いてみたいと思います。

こちらは実車にまつわる説明は世に溢れているので製作に至る流れだけ。

元はと言えば学生時代の2008年頃、ボナからキットが出たのが始まりだったと思います。

2300形だから23000円?みたいな価格設定で当然手が出るはずもなく

今はなき新宿京王百貨店の鉄道模型売場(ポポンに非ず)に並ぶこの2300形の

特製完成品の出来栄えに目を見張ることしかできませんでした。

時は流れて社会人になって少ししたころ、お給料でなにか記念になるものを買っておこうと思って

これまた今はなき横浜のGMストアーで、かつて憧れた2300のキットを注文したのが今につながってきます。

それから早くも10年以上の月日が流れてしまいましたが、製作自体は2015年頃から始めており、

顔にサフを吹いて磨くところまでは終わっていました。

2021.07

久々に出してきた図。

前面パーツはホワイトメタル製ですが、特徴的な2灯ライトケースの形がやや崩れており

これはいろいろ整形した後の様子です。

ついでに手すりの穴も微妙に位置がおかしかったので、直した気がします。

純正エッチングパーツだと破損したときの補充に不安があるので、

我が家の標準品であるボナのP-089を使えるよう調整してあります。

かっこいい。

たまに取り出しては前面を眺めていたわけですが、

ある時ふと、貫通扉周囲に不揃いな溝があって気になったので

サフを筆で塗り込んで目立たなくしておきました(写真は修整前)

車体とのマッチングを見る。

大体綺麗にはまりそうです。

2022.02

またしばらく間が開いて、ようやく4両箱組した図。

4両全車が細部に差異を持ちますが、少なくとも前面に関しては

ジャンパ栓の有無以外のバリエーションはないようです。

(※厳密には連結器上の切り欠きのみ若干の差異あり→再現してあります)

箱組み当時に並行製作していた上田交通5000と。

このあと新京成→大雄山→相鉄7000と手を付けていたのでずっと放置していますが、

息抜きにまた並行して作業しようかと思わされる良いお顔。

2022.12

また1年くらい間が開いて、乗務員扉脇の手すり穴を開けている図。

乗務員扉の位置が前面に寄っているデハ2301と2303はメタル前面に

穴を開ける必要がありますが、位置が揃わないと見苦しいので

ご覧のように方眼マステを活用してみました。

配管を敷設し始めた図。

この時点ではいつもどおりトレジャーの配管止めを使っているのですが、

実車に比べてごつい印象だったので、結局この後外しています。

数日後改めて配管を曲げ、割ピンで固定した図。

台座を介さず屋根板に直接配管が載っているさまはあまりかっこよくありませんが、

実車の印象はこのほうが近い気がする…。

空気配管はキットのエッチングパーツを用いました。

デハ2301(右)と2303ではこのように配管の位置が逆になります。

パンタは碍子周りの雰囲気が近いTOMIXのPG-16にしました。

パンタ台はボルトが目立たない独特の形なので、ボナのP-145を加工してあります。

余談ながら実車は3扉改造後の昭和40年代前半に雨どいを改修したと思われ、

それと前後して避雷器移設(車体中央部→パンタ台枠に取付)と配管パターンの変更が生じている模様です。

皮肉にもデビュー当初から各種改造前までのほうが資料が潤沢にあり、

晩年は避雷器跡のアース線が辛うじて確認できる以外まったく手がかりなしなのがつらいところ…。

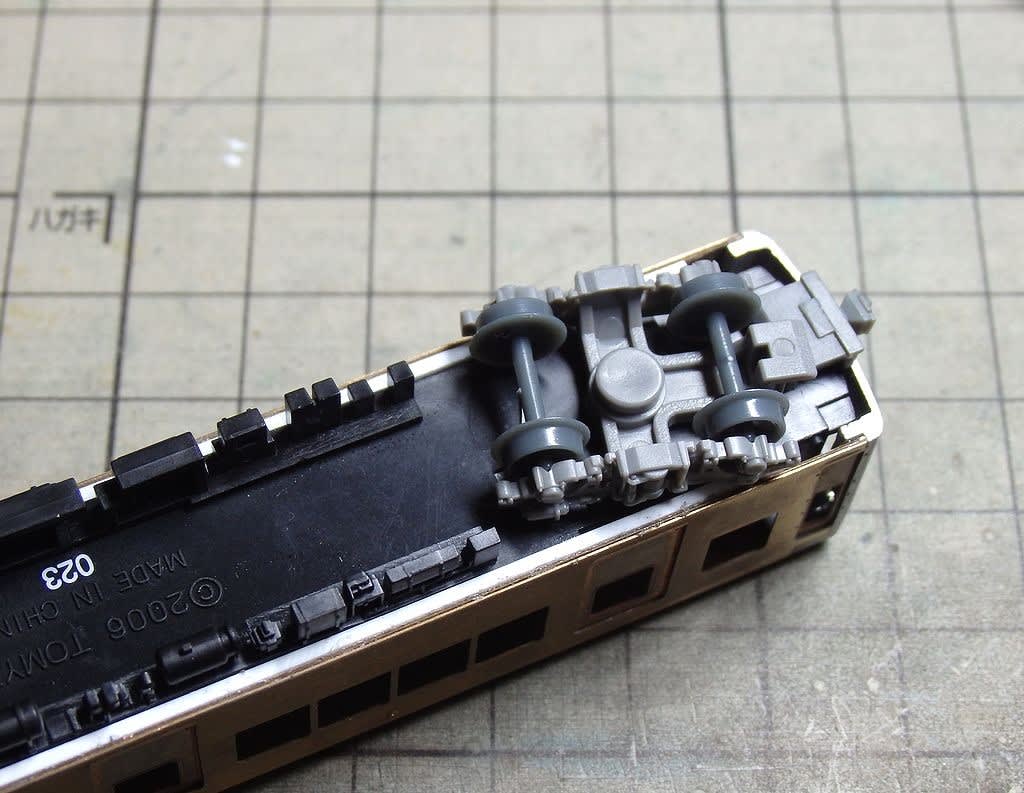

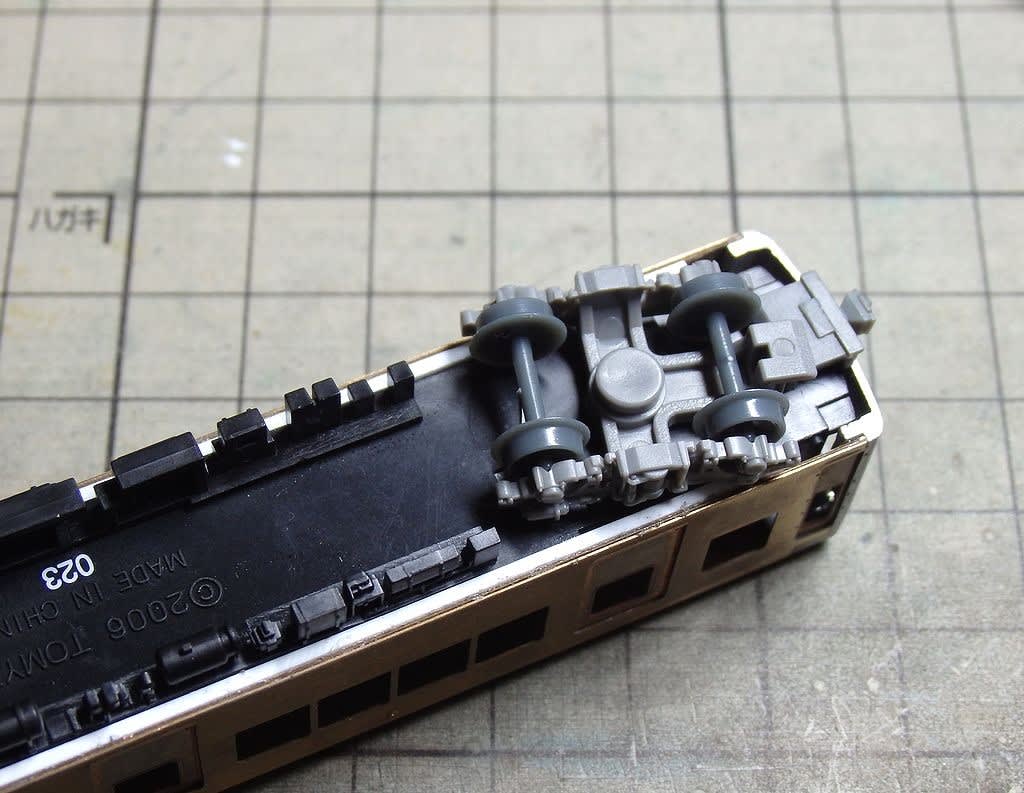

足回りには、以前製作した2200系列と同様に鉄コレを用いるため、

これに合わせた床板止めを用意しました。

なるだけシンプルな構造で精度を保つべく、エバグリの1×2mm角材を縦に2本並べて接着し、

これを側板裾に合わせて接着した後、上辺にご覧のような床板ストッパーを固定してあります。

車体に角材を接着する際には、当然車体裏の瞬着のはみ出しなどを全て平滑に仕上げつつ

双方の接着面を#400で荒らしてからゴム系接着剤で圧着し、強度に配慮してあります。

床板は裾から3.5mmのところでご覧のようにカットしました。

これでちょうどいい車高となります。

床板をセットした図。

肉厚のある鉄コレボディに合わせた床板なので、薄い真鍮車体だとスペーサーが必要というわけですね

(2300形そのものの車幅が広いこともありますが)

今のところここまで。

実際には酸洗いまでして塗装準備まではできているのですが、

なんとこの期に及んでサッシを一部紛失…というかマジで脚が生えてどっか歩いて行ったとしか思えない事象に

直面して製作がストップしているのです。

探せども探せどもマジで見つからないので製造元にパーツ頒布を依頼しており、

進展があるまで足踏みとなりそうです…とほほ。

その他、近況。

2023.01

今回も渋谷IMONの作品展を見てきました。

ハボフさんの明治の列車と並走する拙作相鉄7000系です。

ヒナくんの仙石線と並走する拙作京浜急行1000形です。

今回最高峰の特選となったKE70HF氏のクモヤ440です。

確か雨樋と屋根板の間の隙間埋めてる。

こういう基本工作がパーフェクトなのマジ尊敬します。

今月発売のTMSでさっそく製作記が掲載されたクモハ84。かっこいいですねえ。

作者の方とお会いしたことはありませんが、遥か昔のGMリアルモデルコンベンションで

ハイクオリティな阪神ジェットカーを作っておられた方なのは存じ上げており、

久々に拝見した作品は当時の作風そのままに一切の破たんがありません。

今年はこのレベルに近づけるようにがんばろうと思いました。

2023.01 角筈にて

別の日だけど久々にモデラーズサミットを開催した時の図。

らっきょさんの京浜急行デハ420と小田急2200です。

京浜のオデコは鉄コレから持ってきてるんですって。

プラ積層の削り出しはやってみると案外だるいので、へええー良い事聞いちゃった!!って感じです。

ぼくが1作作る間に10作くらい仕上げてそうな速度感なので、今年はどれほどの往年の私鉄電車に

触れられるのか楽しみです。

トリはツダヌマさんの京阪1700!

思わずうあーーーこれずっと見てみたかったんですよおおおおって年甲斐もなくはしゃぎました。

ナンバーが独特の表記方法をしている登場初期の姿ですね。まだ大阪市内に併用軌道があったんだっけ?

鉄コレ初期の自由形をベースにされたとのことですが、完成形はどこからどう見ても京阪でマジあっぱれです。

こういう工作もできるようになりたいですね。

こちらは実車にまつわる説明は世に溢れているので製作に至る流れだけ。

元はと言えば学生時代の2008年頃、ボナからキットが出たのが始まりだったと思います。

2300形だから23000円?みたいな価格設定で当然手が出るはずもなく

今はなき新宿京王百貨店の鉄道模型売場(ポポンに非ず)に並ぶこの2300形の

特製完成品の出来栄えに目を見張ることしかできませんでした。

時は流れて社会人になって少ししたころ、お給料でなにか記念になるものを買っておこうと思って

これまた今はなき横浜のGMストアーで、かつて憧れた2300のキットを注文したのが今につながってきます。

それから早くも10年以上の月日が流れてしまいましたが、製作自体は2015年頃から始めており、

顔にサフを吹いて磨くところまでは終わっていました。

2021.07

久々に出してきた図。

前面パーツはホワイトメタル製ですが、特徴的な2灯ライトケースの形がやや崩れており

これはいろいろ整形した後の様子です。

ついでに手すりの穴も微妙に位置がおかしかったので、直した気がします。

純正エッチングパーツだと破損したときの補充に不安があるので、

我が家の標準品であるボナのP-089を使えるよう調整してあります。

かっこいい。

たまに取り出しては前面を眺めていたわけですが、

ある時ふと、貫通扉周囲に不揃いな溝があって気になったので

サフを筆で塗り込んで目立たなくしておきました(写真は修整前)

車体とのマッチングを見る。

大体綺麗にはまりそうです。

2022.02

またしばらく間が開いて、ようやく4両箱組した図。

4両全車が細部に差異を持ちますが、少なくとも前面に関しては

ジャンパ栓の有無以外のバリエーションはないようです。

(※厳密には連結器上の切り欠きのみ若干の差異あり→再現してあります)

箱組み当時に並行製作していた上田交通5000と。

このあと新京成→大雄山→相鉄7000と手を付けていたのでずっと放置していますが、

息抜きにまた並行して作業しようかと思わされる良いお顔。

2022.12

また1年くらい間が開いて、乗務員扉脇の手すり穴を開けている図。

乗務員扉の位置が前面に寄っているデハ2301と2303はメタル前面に

穴を開ける必要がありますが、位置が揃わないと見苦しいので

ご覧のように方眼マステを活用してみました。

配管を敷設し始めた図。

この時点ではいつもどおりトレジャーの配管止めを使っているのですが、

実車に比べてごつい印象だったので、結局この後外しています。

数日後改めて配管を曲げ、割ピンで固定した図。

台座を介さず屋根板に直接配管が載っているさまはあまりかっこよくありませんが、

実車の印象はこのほうが近い気がする…。

空気配管はキットのエッチングパーツを用いました。

デハ2301(右)と2303ではこのように配管の位置が逆になります。

パンタは碍子周りの雰囲気が近いTOMIXのPG-16にしました。

パンタ台はボルトが目立たない独特の形なので、ボナのP-145を加工してあります。

余談ながら実車は3扉改造後の昭和40年代前半に雨どいを改修したと思われ、

それと前後して避雷器移設(車体中央部→パンタ台枠に取付)と配管パターンの変更が生じている模様です。

皮肉にもデビュー当初から各種改造前までのほうが資料が潤沢にあり、

晩年は避雷器跡のアース線が辛うじて確認できる以外まったく手がかりなしなのがつらいところ…。

足回りには、以前製作した2200系列と同様に鉄コレを用いるため、

これに合わせた床板止めを用意しました。

なるだけシンプルな構造で精度を保つべく、エバグリの1×2mm角材を縦に2本並べて接着し、

これを側板裾に合わせて接着した後、上辺にご覧のような床板ストッパーを固定してあります。

車体に角材を接着する際には、当然車体裏の瞬着のはみ出しなどを全て平滑に仕上げつつ

双方の接着面を#400で荒らしてからゴム系接着剤で圧着し、強度に配慮してあります。

床板は裾から3.5mmのところでご覧のようにカットしました。

これでちょうどいい車高となります。

床板をセットした図。

肉厚のある鉄コレボディに合わせた床板なので、薄い真鍮車体だとスペーサーが必要というわけですね

(2300形そのものの車幅が広いこともありますが)

今のところここまで。

実際には酸洗いまでして塗装準備まではできているのですが、

なんとこの期に及んでサッシを一部紛失…というかマジで脚が生えてどっか歩いて行ったとしか思えない事象に

直面して製作がストップしているのです。

探せども探せどもマジで見つからないので製造元にパーツ頒布を依頼しており、

進展があるまで足踏みとなりそうです…とほほ。

その他、近況。

2023.01

今回も渋谷IMONの作品展を見てきました。

ハボフさんの明治の列車と並走する拙作相鉄7000系です。

ヒナくんの仙石線と並走する拙作京浜急行1000形です。

今回最高峰の特選となったKE70HF氏のクモヤ440です。

確か雨樋と屋根板の間の隙間埋めてる。

こういう基本工作がパーフェクトなのマジ尊敬します。

今月発売のTMSでさっそく製作記が掲載されたクモハ84。かっこいいですねえ。

作者の方とお会いしたことはありませんが、遥か昔のGMリアルモデルコンベンションで

ハイクオリティな阪神ジェットカーを作っておられた方なのは存じ上げており、

久々に拝見した作品は当時の作風そのままに一切の破たんがありません。

今年はこのレベルに近づけるようにがんばろうと思いました。

2023.01 角筈にて

別の日だけど久々にモデラーズサミットを開催した時の図。

らっきょさんの京浜急行デハ420と小田急2200です。

京浜のオデコは鉄コレから持ってきてるんですって。

プラ積層の削り出しはやってみると案外だるいので、へええー良い事聞いちゃった!!って感じです。

ぼくが1作作る間に10作くらい仕上げてそうな速度感なので、今年はどれほどの往年の私鉄電車に

触れられるのか楽しみです。

トリはツダヌマさんの京阪1700!

思わずうあーーーこれずっと見てみたかったんですよおおおおって年甲斐もなくはしゃぎました。

ナンバーが独特の表記方法をしている登場初期の姿ですね。まだ大阪市内に併用軌道があったんだっけ?

鉄コレ初期の自由形をベースにされたとのことですが、完成形はどこからどう見ても京阪でマジあっぱれです。

こういう工作もできるようになりたいですね。