今回の6000系は非冷房時代とするので、

客扉はHゴム窓となります。

製品は冷改車、かつ押さえ金窓をプロトタイプとしているので、

下記のいずれかで再現することになります。

1.Hゴムを塗装で表現する

メリット:車体を加工しないで済む、黒Hゴムならば違和感が少ない

デメリット:明るい色に白Hゴムの場合、あまりリアルに見えない可能性大(モハ6021竣工当時など)

2.窓を削り拡げて別製品のHゴム付きガラスパーツをはめ込む

メリット:構造的には実車に近づき、白Hゴムもリアルに表現できる

デメリット:ドア窓をすべて削り拡げる手間がかかる

蕨から製品化されている新6000の黄色い試験塗装車に含まれるモハ6141は、

1の方法で印刷によりHゴムを表現しており、一見ほとんど違和感がありません。

が、個人レベルでこれをやろうとするとモールドがないだけに

かなりの精度でマスキングすることが求められます。

今後モハ6021も竣工当時の仕様でぜひ作りたいと考えているので、

トータルで考えて2が得策かなと考えましたが、綺麗に見せるためには

「均一に仕上がっていること」が欠かせないのは間違いなさそうです。

ン?と思ったかたは鋭い。

これは6000系ではありません。

ちょうど1年前、3010系を作ろうとしてサハ3514のみ先行して試作した際のカットです。

他の車より天地が大きいガラスはクロポの東武2000用を仮に流用したのだったと思いますが、

本題はこの時、寸法を手で測りながら削り拡げたところとてもバラつきが大きかったこと。

とてもこれを全車分やるのは無理だと思い、製作がストップしていました。

今回手持ちのドア窓ガラスを幾つか比較した結果、使うのはKATOの国電101系用と決めていました。

後述するようにこれはこれでデメリットを生じることになるのですが、

GMのエボシリーズ103系などと比べて天地がかなり小さいのが幸いした格好です。

これに合わせてテンプレートを作ればよいだろうか...しかしプラだと窓の拡大とともに

削れてしまう...などと考えていた時に、トレジャーからはめ込みガラス対応のドアがあったことを思い出しました。

品番で言うとTTP203-04というもので、TOMIXの113系あたりのガラスに対応しています。

当然101系ガラスよりも天地が大きいわけですが、ここさえ削り具合を調整すれば

幅はそのままこの大きさに削り拡げればピッタリとガラスがはまりそうです。

今回はこれをテンプレート代わりに使うことにしました。

ドア自体の大きさが相鉄ボディのドアモールドよりも少し大きいので、

適宜現物合わせで周囲を削り込んでから使います。

ダイヤモンドヤスリを使うと便利です。

ドアの凹みにはまればOKです。きつすぎるとドア周囲のエッジを傷つけますし、

緩すぎると位置決めに難儀するので、このあたりは様子を見ながら調整します。

作ってから気付きましたが、この状態だとテンプレートを外しにくいので、

一つ上の画像のように上部R部分を斜めに削り込んでおくのがおすすめです。

画像は調整中だったのか、光の加減なのかで偏っていますが、

だいたい窓の周囲が0.3mmずつ削り拡げられるようになればOKです。

ヤスリにつられてテンプレートが外れやすいので、マスキングテープで仮止め。

Hゴムを作る時と同じようにカドのRから丸ヤスリで削り拡げていきますが、

常に若干削り残すことを意識していきました。

言うまでもなく、削り過ぎると埋めるのが大変面倒ですが、

削り拡げるのは簡単だからです。

ある程度まで削れたらガラスをあてがいますが、

最初の1~2回は全然入らないくらいがちょうどよく、

微調整を繰り返しながら最終形に持っていきます。

今回はテンプレートの天地ほうがガラス天地より大きいので、

上辺をほんの少し削り残すように作業しました。

こんな感じになります。

イメージがわきやすいように試作に使った別車体で。

ガラスをはめると、まずまず。ところが、これは白Hゴムの場合。

相鉄6000はアルミ試作車の6021を除いて黒Hゴムです。

ガラスを黒く塗ってみると...

んーーーーーーー('A`;;;)

ダメ!っていうほどじゃないんだけど、カドのRが小さすぎる...

画像ではわかりにくいですが、あとコンマ1mmくらいでいいから

出っ張らせたい感もあり、これは調整が必要そうです。

この画像を撮った時点で4両中2両半は加工済み。

ちょっとガクーッと来てしまいました。

簡単に見えて一ドアあたり30分くらいかかるのです...

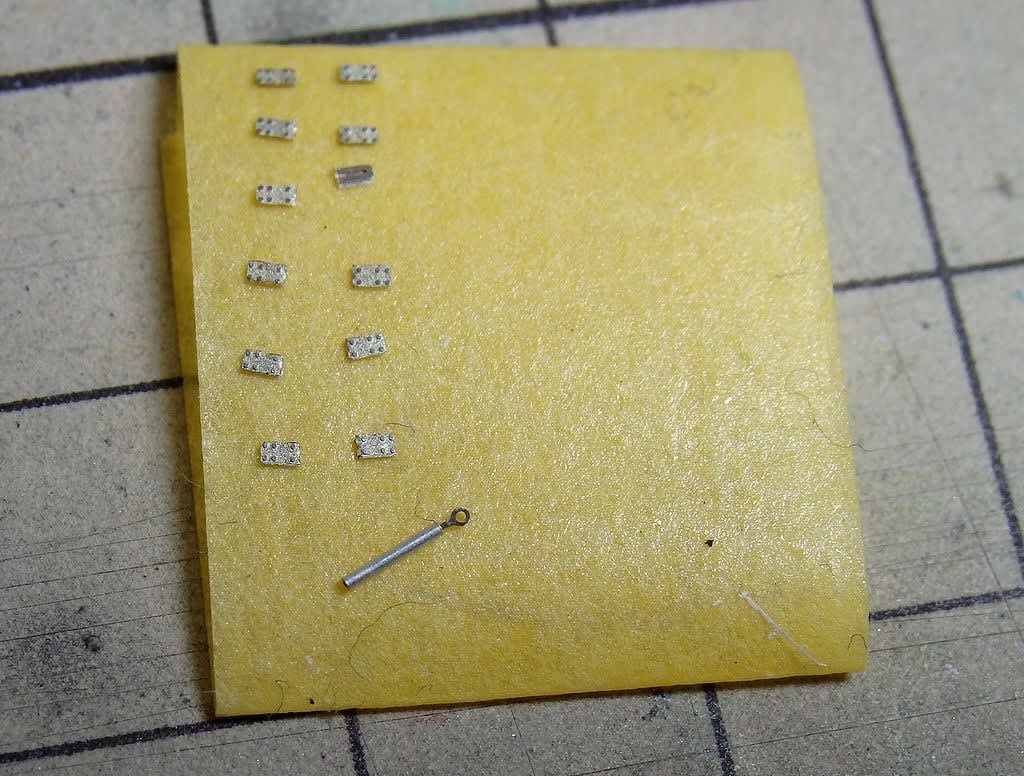

しばしの現実逃避。

側灯はφ0.3で穴を開けてトレジャーのTTP902-03Bをはめ込む構成にしました(当然仮止め)

真ん中あたりにつくやつは制動表示灯だったかな?

ブレーキがかかっている間は明るい黄緑色に光っている相鉄独特のアイテムです。

模型でも光ったらかっこよさそう。

ガラスをかき集めるために格安で買った中古の101系。

遠方の前オーナーよりはるばるやってきました。

もともと一番好きな黄色ということもあり、これはこれで遊びたくなってしまう...

鶴見線セットにバラの中間車を足して南武線風にしてあって、

ジャンパや方向幕も装着済み。

格安の理由はこのあたりだったようですが、

完全に買ったまんまのものに比べると前オーナーの愛着を感じる。

部品取りに使うのがしのびない感が出てきています。

エボで101系、出そうにないし...やる?

乗務員扉から前だけ切り継ぎ~裾継ぎ足し~妻いじれば出来るのでは、という

国電素人の甘い考え。

とりあえず最低限、中央総武緩行が欲しいな。

客扉はHゴム窓となります。

製品は冷改車、かつ押さえ金窓をプロトタイプとしているので、

下記のいずれかで再現することになります。

1.Hゴムを塗装で表現する

メリット:車体を加工しないで済む、黒Hゴムならば違和感が少ない

デメリット:明るい色に白Hゴムの場合、あまりリアルに見えない可能性大(モハ6021竣工当時など)

2.窓を削り拡げて別製品のHゴム付きガラスパーツをはめ込む

メリット:構造的には実車に近づき、白Hゴムもリアルに表現できる

デメリット:ドア窓をすべて削り拡げる手間がかかる

蕨から製品化されている新6000の黄色い試験塗装車に含まれるモハ6141は、

1の方法で印刷によりHゴムを表現しており、一見ほとんど違和感がありません。

が、個人レベルでこれをやろうとするとモールドがないだけに

かなりの精度でマスキングすることが求められます。

今後モハ6021も竣工当時の仕様でぜひ作りたいと考えているので、

トータルで考えて2が得策かなと考えましたが、綺麗に見せるためには

「均一に仕上がっていること」が欠かせないのは間違いなさそうです。

ン?と思ったかたは鋭い。

これは6000系ではありません。

ちょうど1年前、3010系を作ろうとしてサハ3514のみ先行して試作した際のカットです。

他の車より天地が大きいガラスはクロポの東武2000用を仮に流用したのだったと思いますが、

本題はこの時、寸法を手で測りながら削り拡げたところとてもバラつきが大きかったこと。

とてもこれを全車分やるのは無理だと思い、製作がストップしていました。

今回手持ちのドア窓ガラスを幾つか比較した結果、使うのはKATOの国電101系用と決めていました。

後述するようにこれはこれでデメリットを生じることになるのですが、

GMのエボシリーズ103系などと比べて天地がかなり小さいのが幸いした格好です。

これに合わせてテンプレートを作ればよいだろうか...しかしプラだと窓の拡大とともに

削れてしまう...などと考えていた時に、トレジャーからはめ込みガラス対応のドアがあったことを思い出しました。

品番で言うとTTP203-04というもので、TOMIXの113系あたりのガラスに対応しています。

当然101系ガラスよりも天地が大きいわけですが、ここさえ削り具合を調整すれば

幅はそのままこの大きさに削り拡げればピッタリとガラスがはまりそうです。

今回はこれをテンプレート代わりに使うことにしました。

ドア自体の大きさが相鉄ボディのドアモールドよりも少し大きいので、

適宜現物合わせで周囲を削り込んでから使います。

ダイヤモンドヤスリを使うと便利です。

ドアの凹みにはまればOKです。きつすぎるとドア周囲のエッジを傷つけますし、

緩すぎると位置決めに難儀するので、このあたりは様子を見ながら調整します。

作ってから気付きましたが、この状態だとテンプレートを外しにくいので、

一つ上の画像のように上部R部分を斜めに削り込んでおくのがおすすめです。

画像は調整中だったのか、光の加減なのかで偏っていますが、

だいたい窓の周囲が0.3mmずつ削り拡げられるようになればOKです。

ヤスリにつられてテンプレートが外れやすいので、マスキングテープで仮止め。

Hゴムを作る時と同じようにカドのRから丸ヤスリで削り拡げていきますが、

常に若干削り残すことを意識していきました。

言うまでもなく、削り過ぎると埋めるのが大変面倒ですが、

削り拡げるのは簡単だからです。

ある程度まで削れたらガラスをあてがいますが、

最初の1~2回は全然入らないくらいがちょうどよく、

微調整を繰り返しながら最終形に持っていきます。

今回はテンプレートの天地ほうがガラス天地より大きいので、

上辺をほんの少し削り残すように作業しました。

こんな感じになります。

イメージがわきやすいように試作に使った別車体で。

ガラスをはめると、まずまず。ところが、これは白Hゴムの場合。

相鉄6000はアルミ試作車の6021を除いて黒Hゴムです。

ガラスを黒く塗ってみると...

んーーーーーーー('A`;;;)

ダメ!っていうほどじゃないんだけど、カドのRが小さすぎる...

画像ではわかりにくいですが、あとコンマ1mmくらいでいいから

出っ張らせたい感もあり、これは調整が必要そうです。

この画像を撮った時点で4両中2両半は加工済み。

ちょっとガクーッと来てしまいました。

簡単に見えて一ドアあたり30分くらいかかるのです...

しばしの現実逃避。

側灯はφ0.3で穴を開けてトレジャーのTTP902-03Bをはめ込む構成にしました(当然仮止め)

真ん中あたりにつくやつは制動表示灯だったかな?

ブレーキがかかっている間は明るい黄緑色に光っている相鉄独特のアイテムです。

模型でも光ったらかっこよさそう。

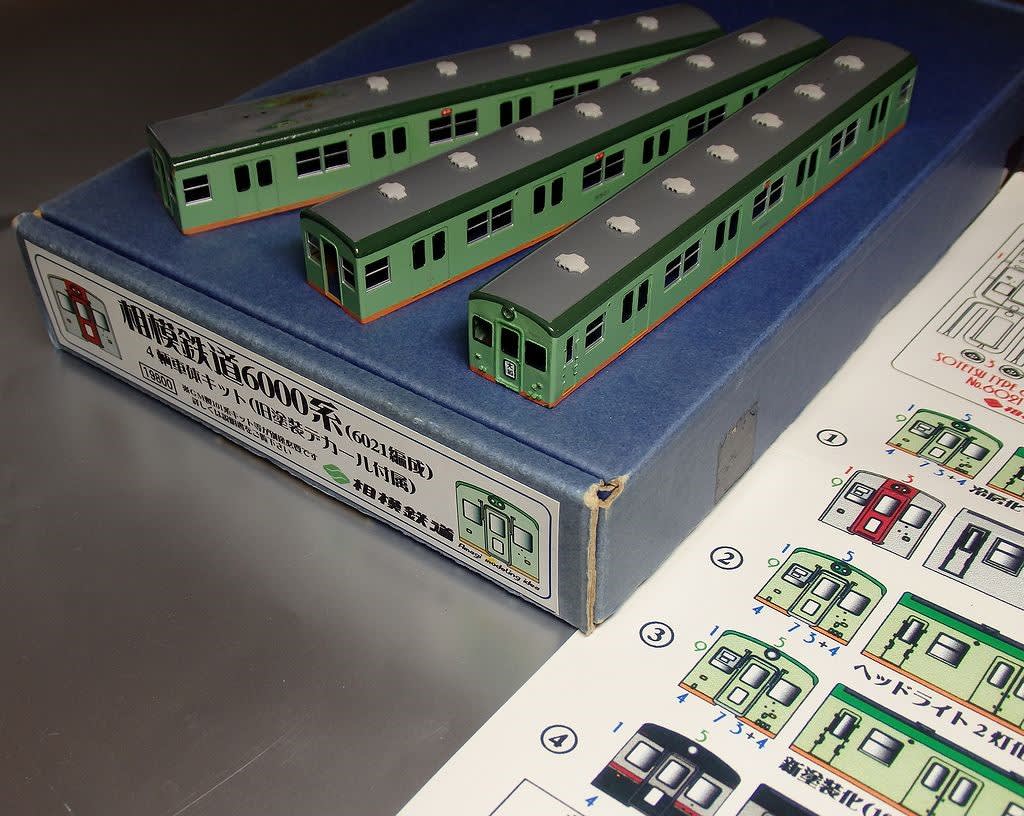

ガラスをかき集めるために格安で買った中古の101系。

遠方の前オーナーよりはるばるやってきました。

もともと一番好きな黄色ということもあり、これはこれで遊びたくなってしまう...

鶴見線セットにバラの中間車を足して南武線風にしてあって、

ジャンパや方向幕も装着済み。

格安の理由はこのあたりだったようですが、

完全に買ったまんまのものに比べると前オーナーの愛着を感じる。

部品取りに使うのがしのびない感が出てきています。

エボで101系、出そうにないし...やる?

乗務員扉から前だけ切り継ぎ~裾継ぎ足し~妻いじれば出来るのでは、という

国電素人の甘い考え。

とりあえず最低限、中央総武緩行が欲しいな。