(ネモフィラ 4月27日 昭和記念公園 ハーブの丘)昭和記念公園HPより

GWが始まりました。と言っても私はルーテイン通りで格別何の変化もありません( ◠‿◠ ) 元気ジムも麻雀教室も旗日は関係なしで1日のセンター陶芸教室は出勤。5日のパソコン教室のみお休みです。

26日午後は麻雀教室、27日は午前中イオンの皮膚科に行ったので、もりもり寿司へ寄ってお昼を頂いてきました。何時通り茶碗蒸しを頼もうとしたらメニューに無いので聞いたら、卵が入手しにくくなっているせいで提供出来なくなっているとの事。昨今話題の卵の供給不足がこんなところにも影響しているとはね。お寿司の値段も全体に15%位上がっている感じでした。美味しさは今までと同じでしたけど( ◠‿◠ )

昨日は大谷君の登板日。朝5時起きで最初から見ていました。3回までパーフェクトに抑えて、3回にエンゼルスが5点も取ったので、もう今日は楽勝だなと思っていた4回の大谷君、死球に四球で3ランホームラン、四球で2ランホームランと1死も取れずにまさかの5失点。あの突然の乱調は何だったのでしょうね。その後は押さえて4勝目となったのはさすがに大谷君でしたが。

その後午前中元気ジムへ行き、午後はセンターパソコン教室へ。このところ、「基本的なことをもう一度」という事で、キーボード入力ではホームポジションに両手の人差し指を置き、母音のあ、え、は左手、い、お、う、は右手で打つことを何度も練習。日本語の場合は半分以上母音を打ちますからね。ちなみにホームポジションとはキーボードのFに左手の人差し指、Jに右手の人差し指を置くキーボード入力の基本ですね。私もパソコン覚え始めの頃に結構練習しましたが、今はブラインドタッチは出来ませんし指も10本なんて使っていません。せいぜい4,5本かな( ◠‿◠ )

他にカタカナやローマ字に変換する時に使うF7やF10の使い方、コピー貼り付けで、リボンから、右クリックで、キーボードを使う、など4つの方法、単語登録、などを再学習しました。

山じいじさんから便りが届きました。先日熊野古道を歩いて来られたそうです。昨年はこの北側、大峯山などに行かれましたね。天気も良くて、アップダウンも距離も結構あって、良いトレーニングにもなったみたいです。私は熊野三山も那智の滝も写真で知っているだけです。考えてみたら2004年に当時堺に住んでいたばあばの姉夫婦に連れて行った貰った高野山以外、和歌山県に行った事はありません

写真と山じいじの説明、ご覧ください。

先日、熊野古道を歩いてきました。天気も良く快適な参詣でしたが結構厳しい山道で疲れました。

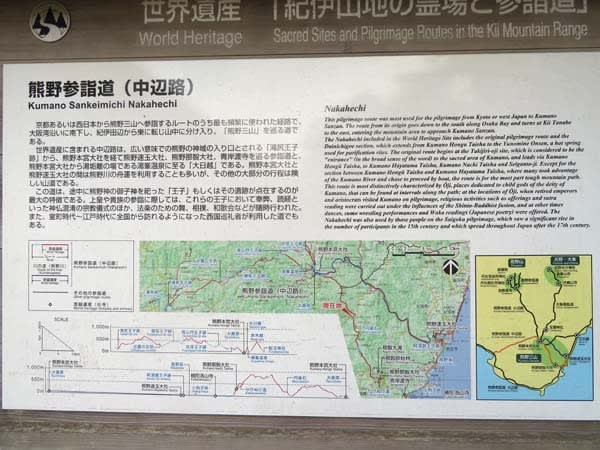

熊野古道は、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)への参詣道ですが、そのかなりの部分が世界遺産にも登録されています。この三山へはいずれも現在は車などを使って参詣できますが私たちは山のグループですから当然一番厳しい山道を歩いてきました。アップダウンや距離などからすれば中級の登山くらいというところでしょうか。昨年の今頃にこの北側の大峰山とそこから熊野へ続く奥駆道をの一部を歩きましたので、紀伊半島をキセル縦断ということになります。世界遺産の所為でしょうか、山道で出会う外人が非常に多く日本人以上でした。ただし、三山では日本人のほうが多かったです。

熊野古道はこの写真はのように杉並木のうつくしいところが多くあります。また道も石を敷き詰めたところがかなり多くありました。場所によっては平安時代の杉と思える大木もありますが、多くは江戸時代以降に植えられたようです。道はよく整備されていますが、整備が行きすぎて谷を越えるコンクリートの橋は世界遺産ではないそうです。古道は平安時代から上皇はじめ歌人がなんども参詣していたようでその時詠んだ和歌の碑がいくつもたてられていました。到底及びませんが、私も一句。 杉並木 箱根路に似て 熊古道

熊野三山の一つ、熊野那智大社です。車で近くまで行けますが私たちは手前の坂道と467段の階段を上りました。那智へは、以前にもきたことがありますが滝ばかりに気をとられ、那智大社には今回はじめてお参りしました。

熊野那智大社のとなりにある青岸渡寺です。これも世界遺産で西国三十三か所の巡礼の第一番の札所です。天台宗のお寺だそうですが、いかにも古い木造の本堂は、隣のきらびやかな朱色の熊野那智大社とは対照的に思えました。

青岸渡寺から見る那智の滝です。この滝もかなりの水量がありますが、わたしはこの水量がどうしてキープされているのか不思議に思いました。華厳の滝のように湖という水源があるとは思えないし・・・。この滝自身が古来ご神体で、滝の上部は人が入ることを禁じ、原生林のままになっているそうです。紀伊半島は雨量も多いうえ広葉樹の山で落ち葉などが水をしっかりため込んでいわば自然のダムの状態になっているそうです。東北のブナ林と同じ仕組みのようです。