盆の入りを前に、先日わが家の墓掃除と墓参りに行った。7月の新盆の時にも行ったのだが、4月の熊本地震で墓が倒壊して以来、いまだ手付かずの状態。周囲のお墓も、倒れた墓碑を動かしたり、破損した石を整理したりしているところもあるが、ほとんどは手付かずのままのようだ。すでに石屋さんとは修復の打合せ済みなのだが、順番が回って来るのはまだまだ先になりそうだ。

墓碑のないお墓に手を合わせる

昨年9月、孫たちが墓参りした時

墓碑のないお墓に手を合わせる

昨年9月、孫たちが墓参りした時

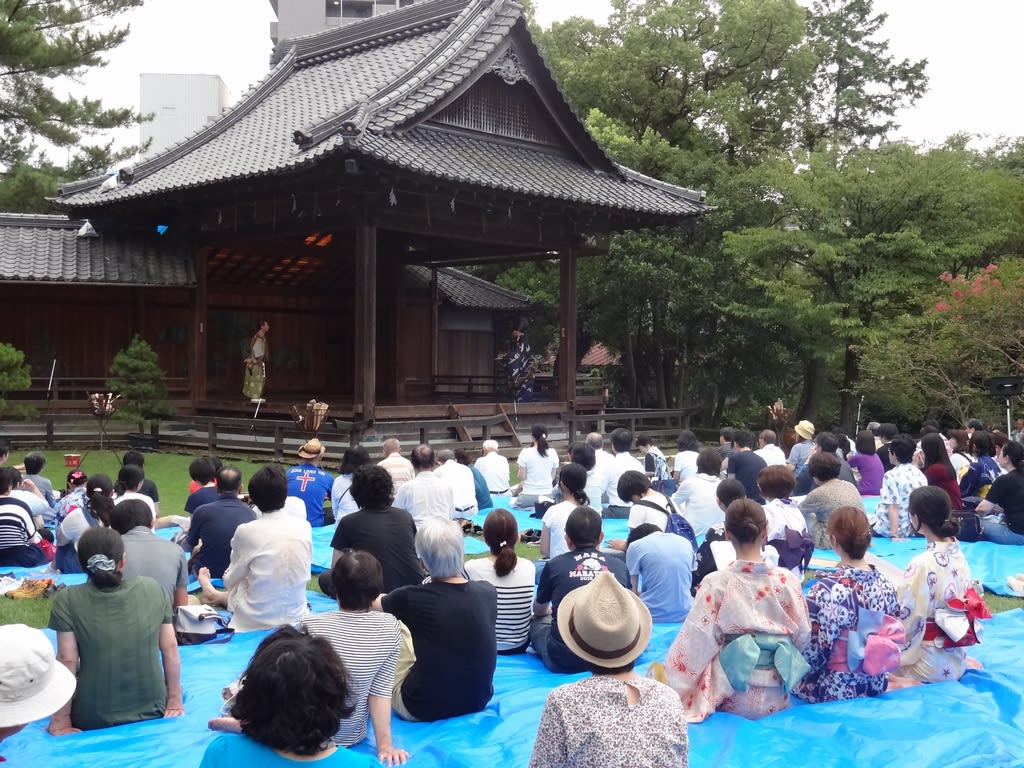

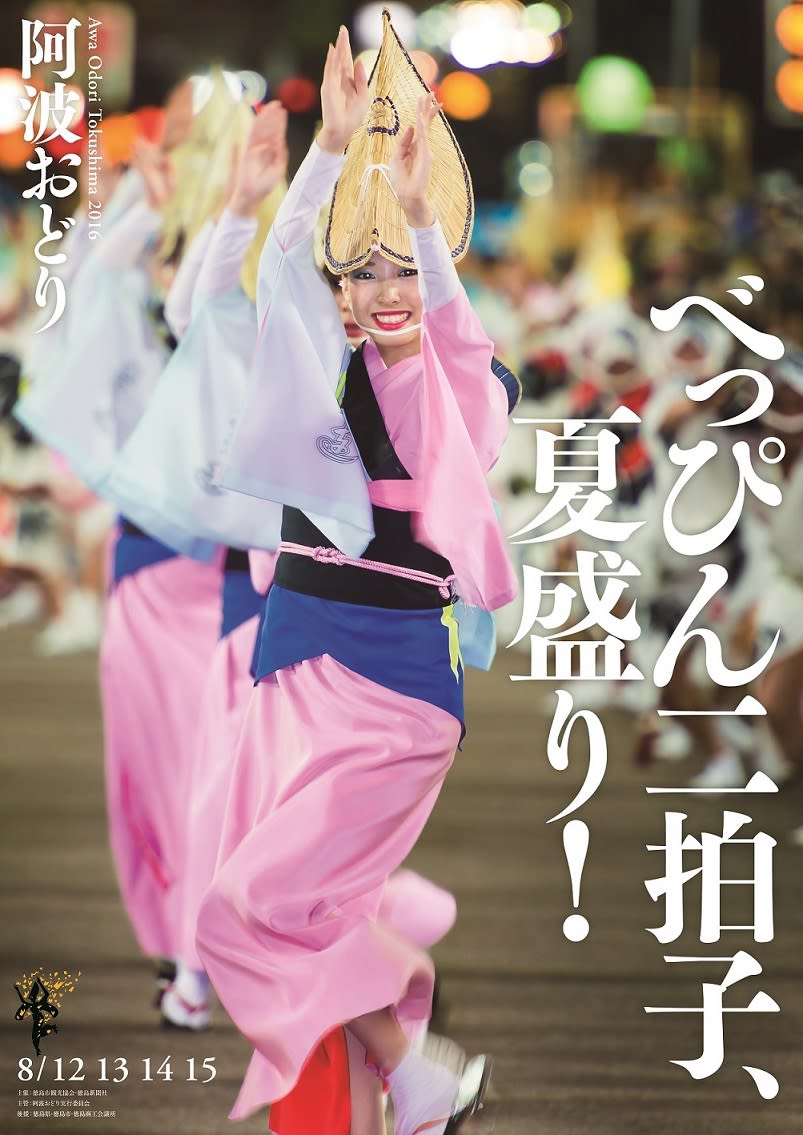

昨日から、徳島県の名物行事「阿波おどり」が始まったとNHKのニュースも伝えていた。

僕は本場の「阿波おどり」は見たことがない。東京勤務の頃、同僚の女子の家が高円寺で、「高円寺阿波おどり」を宣伝するものだから、一度見に行った。たかが「もどき」だろうくらいの気持で行ったらとんでもない、なかなか本格的なまつりで驚いた。熊本でも何かのイベントに徳島から「阿波おどり」の一団が呼ばれて踊っているのを見たこともある。

この「阿波おどり」の起源についてはいろんな説があるようだが、「阿波おどり」に限らず、各地(含熊本)の伝統行事の起源や由来といわれるものには、地域振興や観光振興のための創作された話もだいぶ含まれることが多いので、あまり鵜呑みにはしないようにしている。ちなみに、柳田國男とならび、日本民俗学に大きな足跡を残した折口信夫は、昭和4年に出版した「古代研究. 第1部 第1 民俗學篇」の「盆踊りの話」の中で次のように述べている。

――盆踊りの直接の原因はだから、念仏踊りであることは事実だ。行はれる時期も色々あり、踊り方にも色々あつて道を歩いて踊つて行く踊り、譬へば、阿波の徳島の念仏踊りは其代表的のもので、伊勢踊りと同様である。――

つまり、今日「阿波おどり」と呼ばれるものは、道を歩いて踊って行く念仏踊りだったと言っているのである。

その、盆に踊られていた念仏踊りが、海を往来していた人々によって伝えられた「牛深ハイヤ節」や、「潮来節」などの影響を受けながら、徐々に完成度を高めつつ、今日のような姿になってきたのだろう。

ちなみに、「阿波おどり」の掛け声「やっとさ~」は、宮城県の「塩釜甚句」の掛け声「ハットセ~」と酷似しているが、実は「塩釜甚句」(あいや節)は、北前船で北陸や東北地方に伝わった「牛深ハイヤ節」が、さらに東廻海運によって塩釜に伝わったものといわれている。さらに「塩釜甚句」は江戸向けの物資とともに潮来に伝わり、「潮来甚句」となった。潮来節の影響も受けたというのは、こういうところからも言えるのかもしれない。

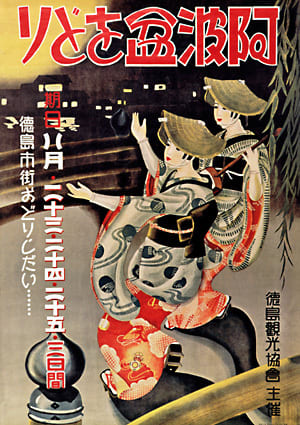

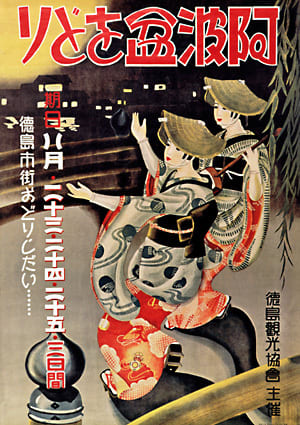

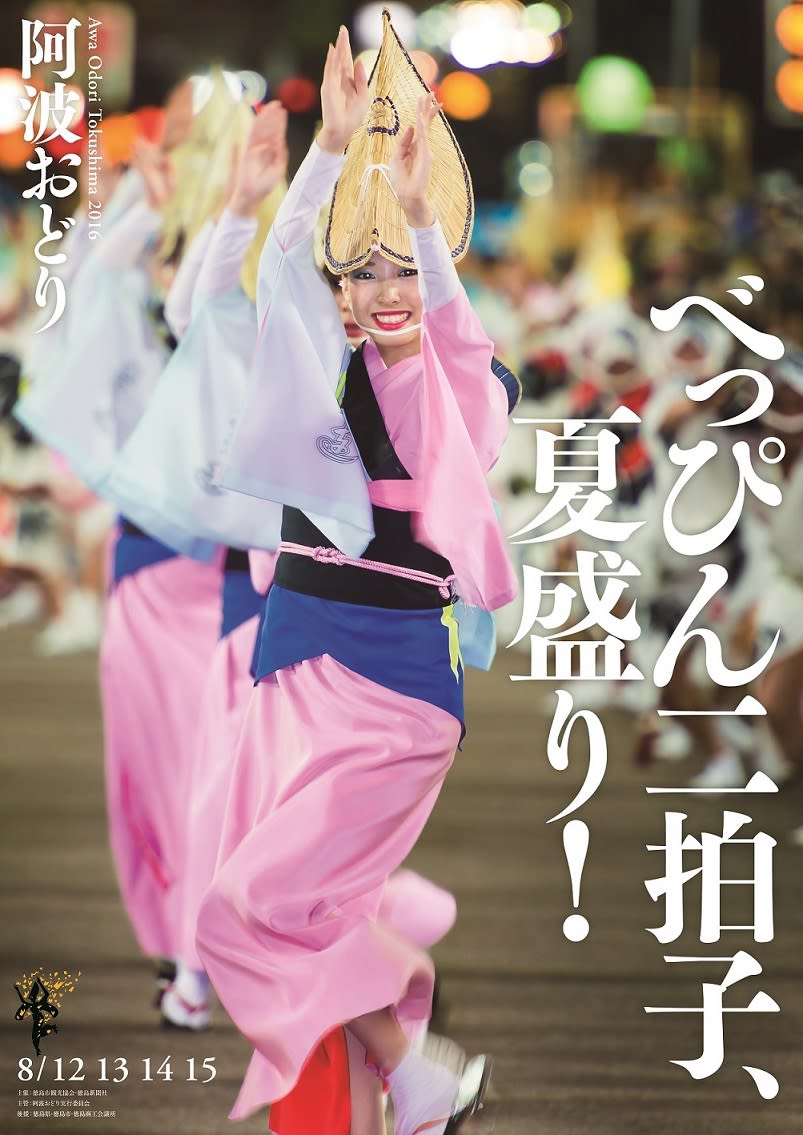

下は「阿波おどり」のポスターの最も古い昭和9年版と、今年、平成28年度版の比較。昔は「阿波盆をどり」と呼んでいたり、実施時期も違うことなど、とても興味深い。

▼昨年の阿波おどり

▼牛深ハイヤ節

僕は本場の「阿波おどり」は見たことがない。東京勤務の頃、同僚の女子の家が高円寺で、「高円寺阿波おどり」を宣伝するものだから、一度見に行った。たかが「もどき」だろうくらいの気持で行ったらとんでもない、なかなか本格的なまつりで驚いた。熊本でも何かのイベントに徳島から「阿波おどり」の一団が呼ばれて踊っているのを見たこともある。

この「阿波おどり」の起源についてはいろんな説があるようだが、「阿波おどり」に限らず、各地(含熊本)の伝統行事の起源や由来といわれるものには、地域振興や観光振興のための創作された話もだいぶ含まれることが多いので、あまり鵜呑みにはしないようにしている。ちなみに、柳田國男とならび、日本民俗学に大きな足跡を残した折口信夫は、昭和4年に出版した「古代研究. 第1部 第1 民俗學篇」の「盆踊りの話」の中で次のように述べている。

――盆踊りの直接の原因はだから、念仏踊りであることは事実だ。行はれる時期も色々あり、踊り方にも色々あつて道を歩いて踊つて行く踊り、譬へば、阿波の徳島の念仏踊りは其代表的のもので、伊勢踊りと同様である。――

つまり、今日「阿波おどり」と呼ばれるものは、道を歩いて踊って行く念仏踊りだったと言っているのである。

その、盆に踊られていた念仏踊りが、海を往来していた人々によって伝えられた「牛深ハイヤ節」や、「潮来節」などの影響を受けながら、徐々に完成度を高めつつ、今日のような姿になってきたのだろう。

ちなみに、「阿波おどり」の掛け声「やっとさ~」は、宮城県の「塩釜甚句」の掛け声「ハットセ~」と酷似しているが、実は「塩釜甚句」(あいや節)は、北前船で北陸や東北地方に伝わった「牛深ハイヤ節」が、さらに東廻海運によって塩釜に伝わったものといわれている。さらに「塩釜甚句」は江戸向けの物資とともに潮来に伝わり、「潮来甚句」となった。潮来節の影響も受けたというのは、こういうところからも言えるのかもしれない。

下は「阿波おどり」のポスターの最も古い昭和9年版と、今年、平成28年度版の比較。昔は「阿波盆をどり」と呼んでいたり、実施時期も違うことなど、とても興味深い。

▼昨年の阿波おどり

▼牛深ハイヤ節

リオ五輪第5日の9日、競泳男子800mリレーで日本チーム(萩野公介、江原騎士、小堀勇気、松田丈志)が7分3秒50で3位に入り、銅メダルを獲得した。この種目でのメダル獲得は、なんと東京オリンピック(1964)以来、52年ぶりだそうだ。

このニュースを聞いたとたん、僕はその52年前の光景がまざまざとよみがえった。

1964年10月18日。東京オリンピックの水泳競技最終日、僕は会場となっている代々木競技場のプールで大会スタッフのアルバイトとして働いていた。この日まで日本水泳陣は1個のメダルも獲れないでいた。いよいよ最終種目の男子800mリレー。日本にとってはまさにラストチャンスだ。スタートの号砲が鳴る。最終種目とあってか、会場はもの凄い声援の嵐。僕ももう仕事なんかそっちのけ、仮設スタンド脇の黒山の人だかりのすき間からレースを覗き見る。日本は福井、岩崎、庄司と繋ぎ、アメリカ、ドイツ(東西連合)に続き3番手でアンカーの岡部へ。悲願のメダルへ手が届きそうだ。その時だった。誰かが仮設スタンドの上から僕を呼んでいるのに気付いた。見ると外国人の男性客が僕にスタンドに上がって来いと言っているらしい。そして僕に手を差し伸べた。僕も躊躇している場合ではないと思い、手を差し出し、仮設スタンドの鉄パイプをハシゴがわりにして客席まで引っ張り上げられた。男性は何かしきりに英語でまくしたてたが、どうも「日本がメダルを獲りそうだから、ここからしっかり見ていろ!」と言っているらしかった。僕は「サンキュー」とだけ言ってレースに集中した。岡部は3番手の位置を保ったまま、最後のターンを終えた。するとそれまでにも増してもの凄い声援と指笛が大音響となって会場を包んだ。日本人、外国人関係なく会場すべてが日本を応援しているようだった。そして日本は3位でゴールインした。引っ張り上げてくれた男性やその周囲の観客たちが、僕に「コングラチュレーション!」の嵐。僕はその人たちと握手しながら「サンキュー!サンキュー!」というのが精一杯だった。そして僕はその時、スポーツの存在意義を実感した。

東京オリンピックで銅メダルを獲得した800mリレーチーム。左から岡部、庄司、岩崎、福井の各選手

このニュースを聞いたとたん、僕はその52年前の光景がまざまざとよみがえった。

1964年10月18日。東京オリンピックの水泳競技最終日、僕は会場となっている代々木競技場のプールで大会スタッフのアルバイトとして働いていた。この日まで日本水泳陣は1個のメダルも獲れないでいた。いよいよ最終種目の男子800mリレー。日本にとってはまさにラストチャンスだ。スタートの号砲が鳴る。最終種目とあってか、会場はもの凄い声援の嵐。僕ももう仕事なんかそっちのけ、仮設スタンド脇の黒山の人だかりのすき間からレースを覗き見る。日本は福井、岩崎、庄司と繋ぎ、アメリカ、ドイツ(東西連合)に続き3番手でアンカーの岡部へ。悲願のメダルへ手が届きそうだ。その時だった。誰かが仮設スタンドの上から僕を呼んでいるのに気付いた。見ると外国人の男性客が僕にスタンドに上がって来いと言っているらしい。そして僕に手を差し伸べた。僕も躊躇している場合ではないと思い、手を差し出し、仮設スタンドの鉄パイプをハシゴがわりにして客席まで引っ張り上げられた。男性は何かしきりに英語でまくしたてたが、どうも「日本がメダルを獲りそうだから、ここからしっかり見ていろ!」と言っているらしかった。僕は「サンキュー」とだけ言ってレースに集中した。岡部は3番手の位置を保ったまま、最後のターンを終えた。するとそれまでにも増してもの凄い声援と指笛が大音響となって会場を包んだ。日本人、外国人関係なく会場すべてが日本を応援しているようだった。そして日本は3位でゴールインした。引っ張り上げてくれた男性やその周囲の観客たちが、僕に「コングラチュレーション!」の嵐。僕はその人たちと握手しながら「サンキュー!サンキュー!」というのが精一杯だった。そして僕はその時、スポーツの存在意義を実感した。

東京オリンピックで銅メダルを獲得した800mリレーチーム。左から岡部、庄司、岩崎、福井の各選手

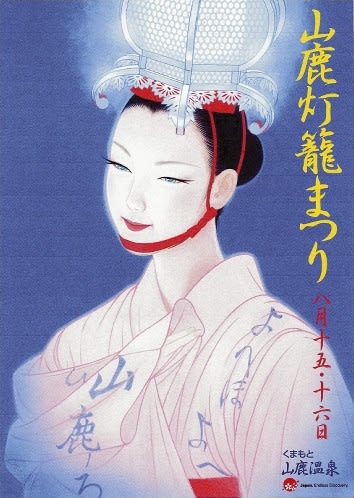

山鹿灯籠まつりが1週間後に迫ってきた。今年の注目点は、山鹿の魅力を国内外に発信する「元気プロジェクト」のアドバイザーに6月就任した世界的デザイナーの山本寛斎さんのカラーが出るのか出ないのか、だ。先日、寛斎さんデザインのPRポスターも発表されたが、まつりのクライマックスである「千人灯籠おどり」もアドバイスするという。

はたして、これまで鶴田一郎さんのポスターが醸し出してきたまつりのイメージと整合性はとれるのか。まつりの幽玄性は損なわれないのか。大いに注目である。

ちなみに、先日発表されたポスターのコピー「歌舞れ。」には「常識にとらわれず個性的に」「頭にかぶる」という二つの意味が込められいるという話だが、細かいことを言うと灯籠は「かぶる」ものではなく「いただく」もの。灯籠は神聖なものなのである。

はたして、これまで鶴田一郎さんのポスターが醸し出してきたまつりのイメージと整合性はとれるのか。まつりの幽玄性は損なわれないのか。大いに注目である。

ちなみに、先日発表されたポスターのコピー「歌舞れ。」には「常識にとらわれず個性的に」「頭にかぶる」という二つの意味が込められいるという話だが、細かいことを言うと灯籠は「かぶる」ものではなく「いただく」もの。灯籠は神聖なものなのである。

リオ五輪日本水球チームは予選リーグ初戦でギリシャに逆転負けを喫した。第3クォーター終了時点で日本が3点リードしていたので、NHKの中継では、アナウンサーも解説者も「歴史的な大金星か!」と興奮を隠さなかった。それを聞きながら、僕は違和感をぬぐえなかった。たしかに近年ではギリシャは世界選手権などで好成績を収めているが、48年前のメキシコ五輪の頃、ギリシャは欧州勢の中では弱小チームだった。現に日本はメキシコ五輪の予選リーグでギリシャに勝っている。結局、日本は決勝ラウンドには進めなかったものの予選リーグでは、ギリシャ、ブラジル、メキシコに勝って3勝4敗の成績を収めている。仮に日本が今回のリオ五輪でギリシャに勝っていたとしても、はたして「歴史的な大金星」と言えるのだろうか。その点が腑に落ちないのである。たしかに現時点では彼我の間には大きな差があるのかもしれない。だとすれば、この48年の間にそうなってしまったのはなぜなのか。それを究明しなければならないと思う。ギリシャに善戦したからと喜んでいたのでは日本水球の明日は暗い。

ちなみにメキシコ五輪日本チームには、わが済々黌OBの桑山博克(S37年卒)、坂本征也(S38年卒)、米原邦夫(S35年卒)の3名が含まれている。

今日は、昨日の本放送を半分ほどしか見られなかった「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK総合)の録画をじっくりと見直し、さらに午後4時からは、ラジオの「日本民謡フェスティバル2016」(NHK-FM)を聴くという民謡三昧の一日だった。

「民謡魂」の方はお顔を存じあげている方が出演されたのでどうしてもそちらに視線が生きがちだった。

「日本民謡フェスティバル2016」はラジオ放送なので唄い手の声に集中できた。さすがに全国各地のコンテストで優勝した人たちばかりなので甲乙つけがたい。8月28日(日)にはテレビ放送も予定されているのでこちらも見逃せない。

日本民謡フェスティバル2016

「民謡魂 ふるさとの唄」の鳴物には舞踊団花童の主宰者であり鳴物師でもある中村花誠さんが登場

同じく「民謡魂 ふるさとの唄」で筝を担当したのは第17回くまもと全国邦楽コンクール

最優秀賞受賞者・佐藤亜美さん(右の三味線は本條秀太郎さんと本條秀五郎さん)

「民謡魂」の方はお顔を存じあげている方が出演されたのでどうしてもそちらに視線が生きがちだった。

「日本民謡フェスティバル2016」はラジオ放送なので唄い手の声に集中できた。さすがに全国各地のコンテストで優勝した人たちばかりなので甲乙つけがたい。8月28日(日)にはテレビ放送も予定されているのでこちらも見逃せない。

日本民謡フェスティバル2016

「民謡魂 ふるさとの唄」の鳴物には舞踊団花童の主宰者であり鳴物師でもある中村花誠さんが登場

同じく「民謡魂 ふるさとの唄」で筝を担当したのは第17回くまもと全国邦楽コンクール

最優秀賞受賞者・佐藤亜美さん(右の三味線は本條秀太郎さんと本條秀五郎さん)

熊本市秋の風物詩である藤崎八旛宮秋季例大祭は、熊本地震の影響で、今年は神幸行列の飾り馬が半減するというニュースが先日の熊日新聞に載っていた。しかたのないことだ。それでも35団体が飾り馬を奉納することの方がむしろ驚きだ。今年は事前の活動にも制約があり、資金集めも苦しい状況の中、よくぞ参加を決意してくれたものだ。

近年、60を超える団体が飾り馬を奉納していた。もちろん参加団体が多い方が盛り上がるし、経済的な面も良いのだろうが、正直、一観客としてはちょっと多過ぎるような気がしていた。僕が子どもだった戦後間もない頃、6、7団体しか出ない年もあった。それでも祭りを十分楽しめたものだ。飾り馬が少ない分、一頭一頭を大事に見ていたのだろう。今年の祭りはちょっぴり見方が変わるかもしれない。

近年、60を超える団体が飾り馬を奉納していた。もちろん参加団体が多い方が盛り上がるし、経済的な面も良いのだろうが、正直、一観客としてはちょっと多過ぎるような気がしていた。僕が子どもだった戦後間もない頃、6、7団体しか出ない年もあった。それでも祭りを十分楽しめたものだ。飾り馬が少ない分、一頭一頭を大事に見ていたのだろう。今年の祭りはちょっぴり見方が変わるかもしれない。

今では落語の世界くらいでしか登場しなくなった物売り。僕が子どもの頃には、天秤棒を担いだり、リヤカーを引っ張ったりした物売りのおじさんやおばさんたちが独特の呼び声とともにやってきた。憶えているだけでも、野菜売り、アサリ売り、ナマコ売り、たまご売り、金魚売り、納豆売り等々、実に様々な物を売りに来た。

今では落語の世界くらいでしか登場しなくなった物売り。僕が子どもの頃には、天秤棒を担いだり、リヤカーを引っ張ったりした物売りのおじさんやおばさんたちが独特の呼び声とともにやってきた。憶えているだけでも、野菜売り、アサリ売り、ナマコ売り、たまご売り、金魚売り、納豆売り等々、実に様々な物を売りに来た。昭和10年に寺田寅彦は、随筆「物売りの声」の中で、

「今のうちにこれらの滅び行く物売りの声を音譜にとるなり蓄音機のレコードにとるなりなんらかの方法で記録し保存しておいて百年後の民俗学者や好事家に聞かせてやるのは、天然物や史跡などの保存と同様にかなり有意義な仕事ではないかという気がする。」

と書いている。昭和10年当時、物売りが滅び行く運命にあることを既に認識していたようだ。

今では聞くこともできなくなった江戸の物売りの声を芸として演じているのが漫談家の宮田章司さんである。物売りの声は、もはや古典芸能になってしまうのかも。

※右の浮世絵は奥村政信の「草花売り」

▼「え~ かつお かつお かつお かつお~い!」

▼春は霞の彼方から 在所なまりの愛嬌に 「え~苗はいらんか~」

昨夜、NHK総合で放送されたドラマ「キッドナップ・ツアー」。何の予備知識もなく、なんとなく面白そうだなぁと見始めた。しばらく見ているとどこかで見たような、あるいは読んだような世界が展開する。とにかく最後まで見終わったところで、NHKオンラインを確認する。「原作:角田光代」とあった。なるほどと合点がいった。角田光代の小説は「対岸の彼女」や「八日目の蝉」、「曽根崎心中」などを読んでいるが、「対岸の彼女」や「八日目の蝉」などはテレビドラマ化されたものも見ている。彼女独特の人物描写や登場人物に対する優しいまなざしとシニカルな表現など、まぎれもなく角田光代の小説世界である。

脚本と演出の岸善幸の作品も、これまで「少女たちの日記帳 ヒロシマ 昭和20年4月6日〜8月6日」(2009年NHK BSハイヴィジョン)や「開拓者たち」(2012年NHK BSプレミアム)などを見ているが、手堅い演出で角田小説を映像化していると思う。

最近、テレビドラマはあまり見ないのだが、今年見た中ではベストワンかな。

出 演 : 妻夫木聡・豊嶋花・木南晴夏・夏帆・新井浩文・ムロツヨシ・満島ひかり・八千草薫 ほか

対岸の彼女

八日目の蝉

脚本と演出の岸善幸の作品も、これまで「少女たちの日記帳 ヒロシマ 昭和20年4月6日〜8月6日」(2009年NHK BSハイヴィジョン)や「開拓者たち」(2012年NHK BSプレミアム)などを見ているが、手堅い演出で角田小説を映像化していると思う。

最近、テレビドラマはあまり見ないのだが、今年見た中ではベストワンかな。

出 演 : 妻夫木聡・豊嶋花・木南晴夏・夏帆・新井浩文・ムロツヨシ・満島ひかり・八千草薫 ほか

対岸の彼女

八日目の蝉

新堀橋から宮内に抜ける市道宮内1号線が規制解除された。地震発生以来、通行止めとなっていて、京町から新町へ行くのに不便をかこっていたが、やっと今日これが解消した。

夕方から、初めて見る百間石垣から先の被災状況を見て回った。あらためて被害の甚大さと気の遠くなるような復旧復興への道のりを感じる。

やっと進入禁止のバリケードが取り除かれた新堀橋

百間石垣は二ヶ所が大きく崩落。(東側崩落個所)

百間石垣(西側崩落個所)

百間石垣と道路をはさんだ長塀は倒壊

二の丸御門の石垣も崩落

二の丸御門は見る影もない(正面より)

二の丸御門(西側より)

三の丸駐車場へも石垣が崩落

崩落した石垣や裏込め石の仮置き場となった三の丸駐車場

旧細川刑部邸の長塀も倒壊

夕方から、初めて見る百間石垣から先の被災状況を見て回った。あらためて被害の甚大さと気の遠くなるような復旧復興への道のりを感じる。

やっと進入禁止のバリケードが取り除かれた新堀橋

百間石垣は二ヶ所が大きく崩落。(東側崩落個所)

百間石垣(西側崩落個所)

百間石垣と道路をはさんだ長塀は倒壊

二の丸御門の石垣も崩落

二の丸御門は見る影もない(正面より)

二の丸御門(西側より)

三の丸駐車場へも石垣が崩落

崩落した石垣や裏込め石の仮置き場となった三の丸駐車場

旧細川刑部邸の長塀も倒壊