昨日の熊日新聞に、熊本城の坪井川沿い長塀北側(竹の丸)でボーリング調査したところ、昔の河川とみられる地層が見つかったという記事が載っていた。深さ約17㍍の辺りから、厚さ3㍍ほどの河川堆積物の層が検出されたという。これが、加藤清正が河川を改修する前の白川の流れだとすると富田紘一さん(肥後考古学会会長)などが提唱されている「白川大蛇行説」が立証されるかもしれない。

旧白川(今の坪井川)の流れは、舌状台地のへりを舐めるように、現在行幸橋が架かる地点辺りから右に曲がり、桜の馬場から第一高校あたりにかけて大きく膨らんで流れていた可能性がある。

桜の馬場から合同庁舎跡あたりの石垣は、白川の浸食崖を上手く利用して築いたものかもしれない。加藤清正は、この白川の河運を利用して熊本城の築城資材を運んだ。段丘上の国立熊本病院敷地内には築城時の修羅道跡が残っている。

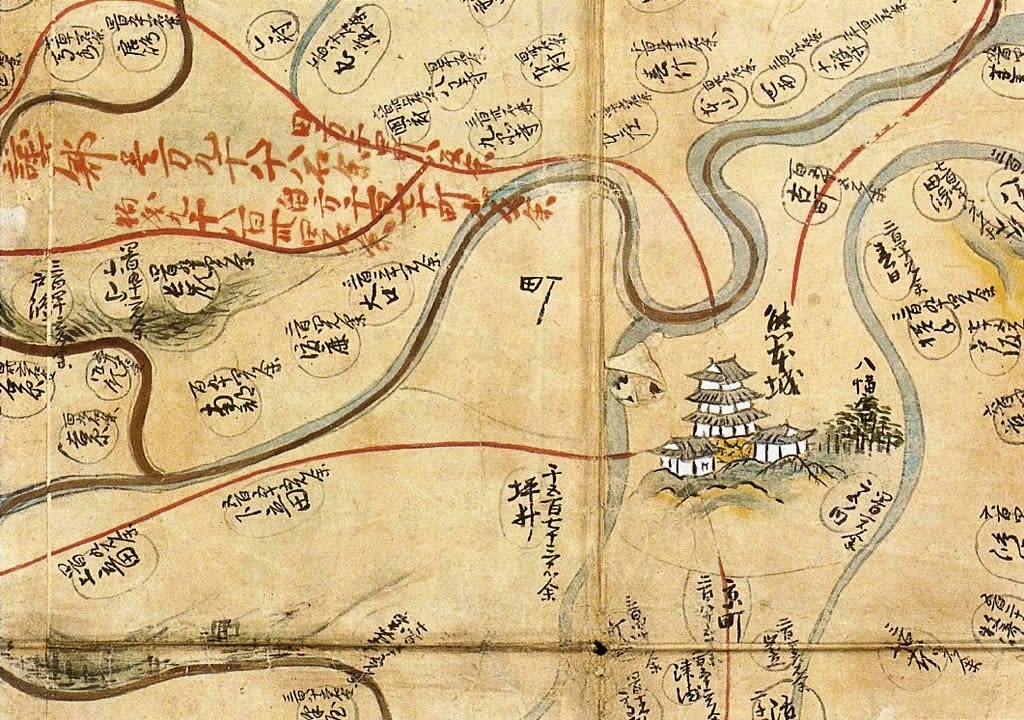

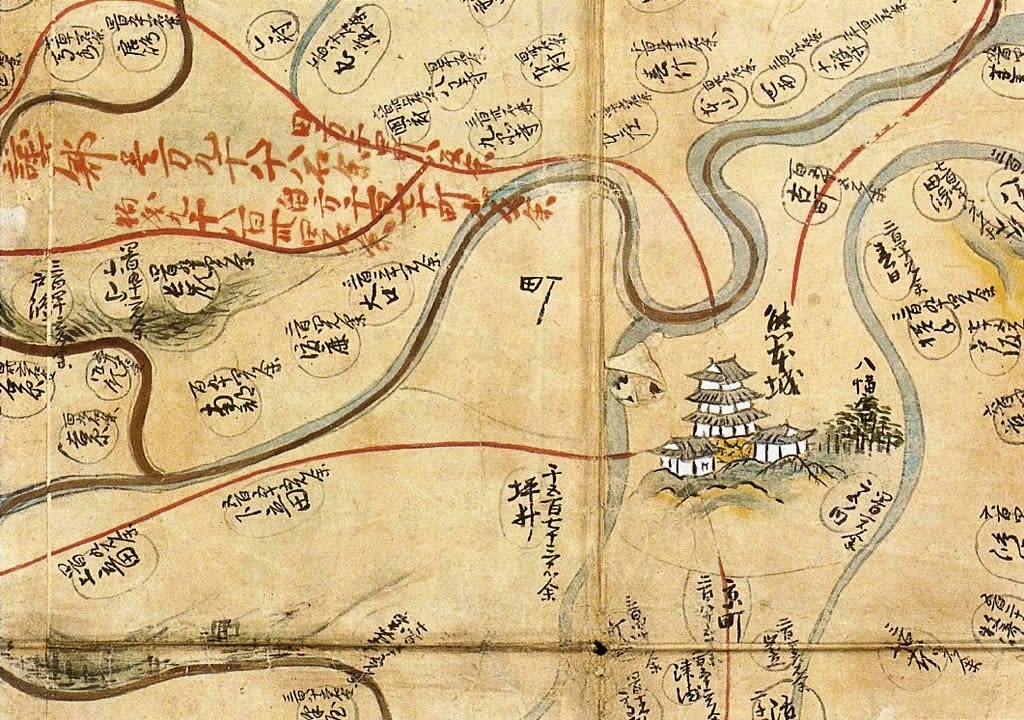

慶長10年(1605)に作成された「慶長国絵図」に描かれた蛇行する白川

旧白川(今の坪井川)の流れは、舌状台地のへりを舐めるように、現在行幸橋が架かる地点辺りから右に曲がり、桜の馬場から第一高校あたりにかけて大きく膨らんで流れていた可能性がある。

桜の馬場から合同庁舎跡あたりの石垣は、白川の浸食崖を上手く利用して築いたものかもしれない。加藤清正は、この白川の河運を利用して熊本城の築城資材を運んだ。段丘上の国立熊本病院敷地内には築城時の修羅道跡が残っている。

慶長10年(1605)に作成された「慶長国絵図」に描かれた蛇行する白川