メインで使用している全自動洗濯機が、最近水が徐々に抜けてしまうという不具合が有り、オーバーフローなのかと思いましたが、水位設定に関係無く本体内部からトレイに水が漏れているのが見えるので、逆さにしてみた。

新築の時に購入したので、もう26年ほど故障無しで動いていた。

水が伝った跡が見られないので、探していると、給水口から本体底部のソレノイドらいい部分と接続している1本のビニールパイプ(φ10mm程度)が抜けていた。

どの様な用途なのか、家電修理の試験勉強テキストを見たが見つからなかった。

差し込んで、添付ホースバンドで固定したら、漏水がストップして正常に動作した。tついでに、各部品の裏側に水垢やカビがビッシリついていたので、ブラシで取る。

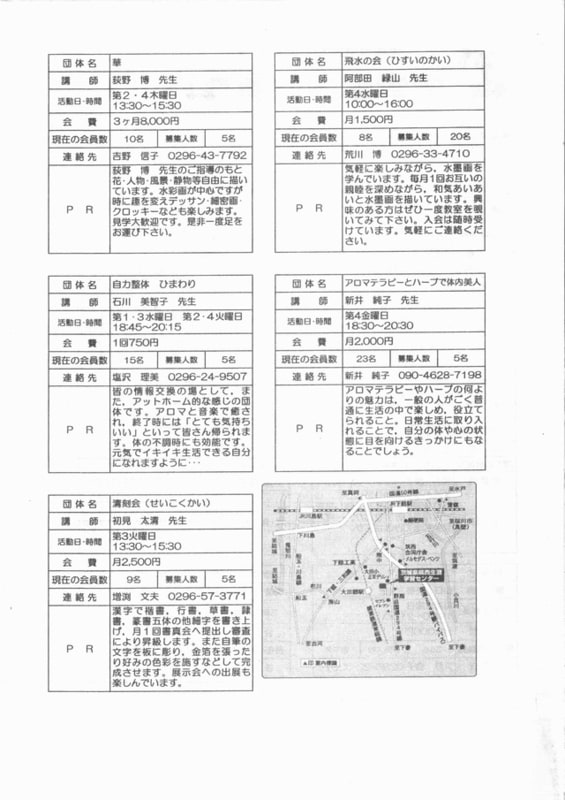

3/7(土)プロフィギュアスケーター鈴木明子さんを講師に迎え、平成26年度 生涯学習講演会「壁はきっと越えられる-ひとつひとつ。すこしずつ。」が県西生涯学習センターで開催され、ボランティアで場内整理を担当した。

300名の定員に対し640名の応募が有り、抽選に漏れた方もパブリックビューイングに約200名が入場した。

ホールは並んだ順に前の席から詰めていくのだが、やはり通路側が良いとか、両端はちょっと、というお客さんに何とか了解いただき座ってもらう。

その後、最後部の席で聞かせていただいた。

1時間半の講演で、正直、プロフィギュアスケーターの方の講演は少し心配だったが、その心配は払拭された。

つかえることもなく、眼力?と話術のうまさで、とても良いお話を聞かせていただいて、あっという間に1時間半が過ぎた。

スケーターとしてしか見てなかった鈴木明子さんの、説得力のある内容の講演には圧倒された。最後に2回転ターンして、そでに引き上げたのには、一同笑い!

講演が終わって、書籍「壁はきっと越えられる」のサイン会は行われたので、私も購入し、サインいただいた。

ついでに、ツーショットの写真まで、撮っていただいて、良い思い出になった。

私のブログMcIntosh MC2505出力切替接触不良・内部写真を見た方から、英文でコメントが届いた。

母国語以外は読み書きが皆無に近いのだが、単語から、何やらMC2505の回路図を送って頂けないかと読める。

海外のサイトから、ダウンロードしたサービスマニュアルを送ったところ(文章は日本語で)google翻訳で日本語に訳し、お礼の返事が届いた。

住所が書いて有り、遠くベルギーのブリュッセルからだった。

世界中で誰か見てるということに驚いた。

ベルギーの公用語を検索すると、面白いことが分かった。

南北で別れている様だ。ブリュッセルはフランス語が8割とのこと。

国の真ん中に言語境界線?ベルギーの言語事情がすごい

余談だが、家族の中で私だけが唯一海外に行ったことが無い。(メリット?:献血が出来る)

BUFFALO製の地デジチューナーDTV-H300が動作しなくなった。

(電源LEDが赤の点滅→説明書で「起動エラーでACアダプターを接続し直しても赤色点滅するときは、弊社修理センターに修理をご依頼ください。」とある)

保証期間も過ぎているので、修理に出しても、新品以上の修理費になることは想像出来るので、分解してみた。

左右にφ1mm程度の穴が4個有り、これに入る硬いものを差し込むことでモールドのロックが外れる。

実験用電源で5Vを供給するとリミットの2A以上流れる様で3.6V程度に垂下してしまう。

消費電力:最大5Wとあるので計算だと1A、やはり異常である。(純正のACアダプタも1.6A)

スイッチングレギュレータらしきSOP-6Pが2種類使われている。

表示からは検索出来なかった。

一時的に正常になる場合があり、この時の出力電圧を見ると、3.3V(デコーダ回路?)と6V(チューナー回路)の様だ。

動作させていると、デジタルTV (DTV)向けの高性能・高集積度の1チップ・デコーダ(UPD61167)がかなり熱くなる。急冷スプレーを掛けると内部チップの形に溶ける。

これが、どうやら怪しいので、修理不能として、ヤフオクで同一品(本体のみ)を落札しようかと考えている。

使用中のパソコン、タブレット等からAutoCAD 図面を作成、編集、共有出来るアプリ(AutoCAD 360 )がAUTODESKから公開されました。

今までのスタンドアローンと違って無料で使えるのが魅力です。

サンプルファイルの3D図面(ワイヤー/ソリッド)が、指で見る方向が簡単に変えられるのが面白い。

先日の「電子工作サークル」で、部員の方が参考書の中から、タッチセンサーを製作したいというので部品を集めて作ってもらった。

50Hz(いわゆる、アンプの入力端子に触ると50Hzのハム音が出る)をFET(高入力インピーダンス)で増幅し、サイリスタをトリガーして自己保持し電子ブザーを鳴らす回路だ。

完成し、動作確認。

すると、タッチ(実際は電極より2cm位離れても動作)すると、ブザーが断続鳴動する。通常だとサイリスタの動作原理から、電極から離しても鳴動が止まらないのだが、止まってしまう。

電源電圧は単三×2本で3Vだが、これを3.5V以上にすると、鳴動が保持する様になる。

その場は時間切れで、帰って調べたところ、このサイリスタ(X0202MA 2BL2)の場合には順方向電流を6mA以上流さないと点弧しない。

今回の回路では電子ブザーを駆動しており、ブザーと並列に1000uFの電解コンデンサを入れてあるが、駆動波形が発振周波数または逆起電力により変化することから、ある時点で6mA以下となり、点弧と消弧を繰り返していたと思われる。

次回は、並列抵抗を入れて、ある程度電流を流すか、逆起電力吸収のダイオードを入れるか、並列コンデンサ容量の変化でどうなるか等を実験してみたいと思う。

以前のブログを見たら、2012/3/26に修理に挑戦し失敗、そのままになっていた日本アンテナ製CS・BSラインブースター(CSB-C25)だ。

今回、上さんの自室でもBSを見たいというので、居間に単独にケーブルで直接取り込んでいたものをCS/BS-IF+CATV/UHF混合器を使い、屋内のコンセントに出せる様にしたものの(もちろんテレビ側にも分波器を入れた)、BS/CSのレベルが低く、映らないという問題が有り、復活させようと考えたものです。(居間のテレビは映るのだが)

前回使用した高周波増幅用IC(UPC2709TB)は使い果たしてしまっていたので、今度はサトー電気より購入。

ICを吸い取り器で取り外し、新たなICを付けるのだが0.65mmピッチと細かいので大変。

3年の間に、SMD部品の半田付けも慣れて来たので、今度は不良にすることなく半田付けが出来たと思う(写真では、まだ汚いが)。

早速、パラボラと混合器間にブースターを入れるとBS,CS共に、ちゃんと表示される様になった。このテレビでのBSレベル表示は51程度だった。

保険用にと購入した価格の安い他社製ブースター(ゲインは同一)と交換して比較してみたが、レベルが全く同一だったので、特性も問題無さそうだ。

先日、長男が帰省し、BOSCH製バッテリーライト(GLI 14.4V-LI)が暗いのでLED化出来ないかと相談され、改造することにした。

14.4V/2.6Ahのリチウムイオンバッテリーで14.4Vの豆電球を点灯させているが、確かに暗い。

分解してみると、想像に反して複雑な回路基板が現れる。

分解してて関心したのだが、可動式取っ手の左右固定モールド品の径が左右でわずかに異なり、組立間違いしない様になっていることだ。さすがドイツ製!

説明によると

過負荷や過放電、オーバーヒートを避けるためのバッテリー管理。そのわずらわしさは、ECP※が全て引き受けます。そして、バッテリーの持つ100%の能力が発揮できるよう、使用中も充電中も最適なコントロールを行います。※Electronic Cell Protection ・特許取得

とある。

外部電源より14.4Vを印加しても、ランプに13.5V程度の電圧が掛かっている。どうやら、電圧のコントロールはしてない様だ。

LEDはaitendo製3W用を使用。放熱にはLEDユニットアルミ基板 [ALB-1WX7-D49]を使用し、放熱接着剤で固定し半田付けする。

アルミ基板は、このままではモールドにぶつかるので、片側を少しカットする。

電圧の降圧には、やはりaitendo製のDC-DC変換モジュール [DC12V-LM2576-ADJ] を使用する。

使用しているICのADJタイプが不良になりD2576-3.3に交換(写真)してあるがADJの外付け抵抗を可変することにより、3.3V以上の電圧には調整可能。

電圧(電流)が微調整出来る様に多回転半固定抵抗器に交換する。LEDの定格が700mAなので、これに調整する。

ICとしては出力3Aまで流せる。

外部電源によるバラックでは問題無いので、本体基板のランプ出力に接続し、バッテリー接続端子に14.4Vを印加するが、1秒以下でトリップしてしまう。

LED電流を低下させると、連続点灯になるが、入力電圧を下げて行くと、同様にトリップする。一旦トリップすると、入力を切る必要がある。

サーミスター検出端子の関係かと思い、TH-0V間に10kΩを入れて見たり、100Ωにしたりしてみたが変化無し。

取り敢えずは、点灯スイッチに直接接続することにした。

その後、ランプに戻しても、同様な現象になるので、回路のどこかが不良になった可能性が有る。

ちなみに電球の消費電流は14.4Vで660mAだった(9.5Wということになる)。LEDだと一次側で260mA程度になる。

DC/DCは奥の基板下スペースに収納し、LED基板は本体モールドに接着した。

尚、反射鏡のメッキで導通するので、LED端子に接触しない様に端子には絶縁テープを貼り付けた。

その後、製品の基板は、今後の調査用に外すことにして、ユニバーサル基板を同一寸法に切断して手持ちのオルタネイトSWを取り付けたが、電流容量が持たないので、DC/DC-CONV内制御IC(LM2576)のON/OFF端子(5)を制御することにした。

HでOFF、LでONになるのだが、OPENだとONしてしまうので100kΩでプルアップした。OFF時の電流は60μAだった(プルアップ抵抗を10kにしても変わらず)。

これは、身内の依頼なので、承知の上で使ってもらうことで了解してもらっているが、ご自分で改造する場合にはバッテリー(リチウムイオン充電池)焼損の恐れが十分にあるので、真似しないで欲しい。改造する場合には、あくまでも自己責任で。

お隣の結城市民活動支援センターから「親子電子工作教室」企画の依頼があった。

日程は4/4(土)1:00~3:00 募集人員は15~20組

費用は極力少なくということで、検討してみた。

100円ショップでの教材という話も有ったが、無理そうなので予算200円で考えて見た。

以前aitendoから多数購入したものの使い方が限られていて活用に困っていたminブレッドボードを復活させることにし、これにメロディIC(UM66T-[ ])を使って「電子オルゴール」を製作することにした。

メロディが秋月では6種類販売されており、交換して楽しめる。

電池ボックスも、昨年の県民フェスティバル電子工作教室で不要となったaitendo製電池ホルダwith基板 [HLD1P-3V] を活用することにした。

回路は、ICで直接圧電スピーカーを駆動するものと、NPNトランジスタで電流増幅して16Ωブザー用スピーカーを駆動するものの2種類で製作してみた。

圧電スピーカー用は5×5用(写真中央)で収まるが、16Ωスピーカー用は収まらないので5×11用(写真右)に実装。

音は、どちらも大差無かった。組立の楽しみとすれば、16Ωスピーカー用が良いかも知れない。

ついでに、三端子LEDキャンドルIC(ローソクIC) CDT3460-02が有ったので、これも、5×5用に組んで見た(写真左)

キッチンで使っていた、ラジカセ(息子が以前拾って来たもので、カセットは使えないので外してラジオのみに使用)が先日、一部の放送局が受信出来なくなった。

チューニングダイヤルを回すと、約800kHz以下が雑音発生で聞こえない。

スイッチング電源等の妨害かと思い、別なラジオを同じ場所に持って行ったが、これはちゃんと受信出来るので、外部雑音のせいでは無い様だ。

この様な現象は別な、やはりラジカセで発生したことが有り、原因はポリバリコンの絶縁不良だった。

分解して交換すれば治るとは思うが、スピーカー出力低下も有るので、いっそのこと、手持ちで使用していないFM/AMチューナーを使うことにした。

ONKYO製T-422Mというもので、今では貴重なAMステレオも受信出来ることから数年前ヤフオクで安く落札したものだ。(1996/6発売だから約20年選手)

1242kHzニッポン放送は今でもAMステレオを流していた。

当然、RCA出力しか無いのでスピーカーアンプが必要となる。

これも手持ちのパソコン用スピーカーを使うことにした。

電源は、チューナーから拝借出来ないか調べてみる。

5Vと12Vの三端子レギュレーターが使われていたので、12Vから供給することにした。

チューナー背面パネルに電源供給用のDCジャックとステレオジャック用の穴を開けて取り付ける。ステレオジャックはねじ式が無かったので接着固定とする。

バーアンテナ内蔵では無いので、添付の外部ループアンテナが必要となる。

スピーカーと接続し、問題無く聞こえて来た。但し、フルボリュームにするとレギュレーターの過電流保護が動作する様なので、これは注意しなければならない。

(無信号時では60mA)また、電源OFFの状態でも切れないので、省エネの為にはスピーカーのスイッチもOFFにする必要がある。

これ以上のパワーを出す場合にはACアダプター(トランス式を推奨)を付けて供給すれば良いかと思う。

県西生涯学習センターで私が行っている行事スケジュールです。

☆☆お願い☆☆

最近、おもちゃの修理や業務用ラジコンの修理について「県西生涯隔週センター」に問い合わせられる方が多くなっているとセンター担当より連絡が有りました。

この様な問い合わせの場合には、「県西生涯隔週センター」への問い合わせはしない様にお願いします。

今後、問い合わせについては、当ブログのメッセージ欄からお願いします(メールアドレスを入力されないと返信出来ませんので、必ず記入願います)。

また、営業目的での、おもちゃ修理は有料でも受け付けておりませんのでご了解お願いします。

●「県西おもちゃ病院」は毎月第2土曜日です。![]() ゲーム機以外のおもちゃでしたら何でも直します。費用は材料費のみです。重症の場合は入院となる場合が有ります。

ゲーム機以外のおもちゃでしたら何でも直します。費用は材料費のみです。重症の場合は入院となる場合が有ります。

●電子工作サークルは毎月第1、3日曜日の開催予定ですが、都合によりずれる場合が有ります。変更はこのカレンダーで連絡します。 講座室で電子工作を楽しんでいますので、電子工作に興味のある方は覗いて見て下さい(見学・体験入学自由、場所は時々変わりますので入口の案内を見て下さい)。

講座室で電子工作を楽しんでいますので、電子工作に興味のある方は覗いて見て下さい(見学・体験入学自由、場所は時々変わりますので入口の案内を見て下さい)。

会費は1000円/月です。(材料費込みですが教材によっては別途徴収有り)

●「パソコン相談室」は毎月第4土曜日です。 パソコンに関する相談(ハード・ソフト・インターネット等)何でも応じます。但し、修理は原則行いません。

パソコンに関する相談(ハード・ソフト・インターネット等)何でも応じます。但し、修理は原則行いません。

日本おもちゃ病院協会に入会している全国のおもちゃ病院です。

日本おもちゃ病院協会に入会している全国のおもちゃ病院です。

日本おもちゃ病院協会 登録おもちゃ病院リスト

●広報筑西ピープル12月号「輝く人」におもちゃ病院長として掲載されました。

●広報筑西ピープル12月号「輝く人」におもちゃ病院長として掲載されました。

●電子工作に興味のある方は講座室(都度、部屋が変わりますので入り口案内で確認下さい)の様子を覗いて見て下さい・・・見学、入会も自由で、講師を除き殆どの方が初心者です。

●2008/1/25発売のエレキジャック(№5)に当サークルが紹介されています。

●Word・Excel2007/2010の参考書が多数、図書コーナーに有りますので、活用下さい。