今月のおもちゃ病院で入院となったおもちゃの修理に着手した。

「アンパンマン・はじめてデジカメ」というもので、時々電源LEDが付いたりするが動作しないという症状。

USBケーブルを動かすとLEDが点く時が有るので、ジャックが悪いかと分解してみた。

USBケーブルを動かすとLEDが点く時が有るので、ジャックが悪いかと分解してみた。

すると、電池(単四×2本)が外れてきた。

USB電源供給が頭に有り、電池の存在を忘れていた。

電池を新品に交換するとモード切り替えで、写真を撮れたり、撮った写真を見たり、おもちゃモード(画面表示はされず、アナウンスとシャッターの音が出る)は動作。取扱説明書

電池を新品に交換するとモード切り替えで、写真を撮れたり、撮った写真を見たり、おもちゃモード(画面表示はされず、アナウンスとシャッターの音が出る)は動作。取扱説明書

この状態でパソコンに接続するが、何も認識しない。正常だとUSBメモリーとして認識され撮った写真が表示される様だ。

そこで、本体側のUSBコネクタを手持ち(付いていたのはSMDですが)DIPタイプ品に交換することにし、サブ基板に配線された線をコネクタ端子に直接接続しました。

そこで、本体側のUSBコネクタを手持ち(付いていたのはSMDですが)DIPタイプ品に交換することにし、サブ基板に配線された線をコネクタ端子に直接接続しました。

これで、再度パソコン接続するが、やはり認識しない。そこで、同じタイプのUSBケーブルに交換すると、今度は認識した。

原因はUSBケーブルの接触不良の様だ。

画像は480*480ピクセルで、ディスク容量は16MB、写りは固定焦点の関係か悪いです。左は撮影した写真です。

画像は480*480ピクセルで、ディスク容量は16MB、写りは固定焦点の関係か悪いです。左は撮影した写真です。

先日のブログでHT7750A使用の改造を紹介したが、効率が非常に悪いので、専用IC(AH62012個100円)で作って見た。 ところが、データーシートが見つからずピン配列が判らないのでaitendoに問い合わせたが、まだ回答が来ないので、類似品を参考に配線したが、動作がおかしい(電流が大きく、低電圧で動作しない)ので、入れ替えて見た。正面から見て左からLX,VDD,GNDの順になる。

ところが、データーシートが見つからずピン配列が判らないのでaitendoに問い合わせたが、まだ回答が来ないので、類似品を参考に配線したが、動作がおかしい(電流が大きく、低電圧で動作しない)ので、入れ替えて見た。正面から見て左からLX,VDD,GNDの順になる。

インダクタは出力電流に最適な値にする必要が有るので、取り替えて見た結果、LED2個では100uHが良さそうだ。

インダクタは出力電流に最適な値にする必要が有るので、取り替えて見た結果、LED2個では100uHが良さそうだ。

参考回路ではICとインダクタで動作する様になっているが、可変定電圧電源で動作させると、2.5V付近で一旦LEDが暗くなる。入力に100uFセラコンを入れたら問題無くなった。1.1Vから暗いながらも点灯する。部品が少なくて効率も良いので、他にも使えそうだ。

入力特性は次の通りです。

1,1V 30mA

1.5V 40mA

2.0V 50mA

2.5V 60mA

3.0V 150mA

自家用車のループランプが切れたので、省エネを兼ねて、手持ち部品でLED化することにした。

高輝度角型白色LED OSW543Z4E1P 7500~9000mcd (10個入)300円 を2個使用する。これは内部でLEDが3個シリーズになっておりVFが8.9~10.8Vなので12V電圧供給にはロスが少なくて良い。

高輝度角型白色LED OSW543Z4E1P 7500~9000mcd (10個入)300円 を2個使用する。これは内部でLEDが3個シリーズになっておりVFが8.9~10.8Vなので12V電圧供給にはロスが少なくて良い。

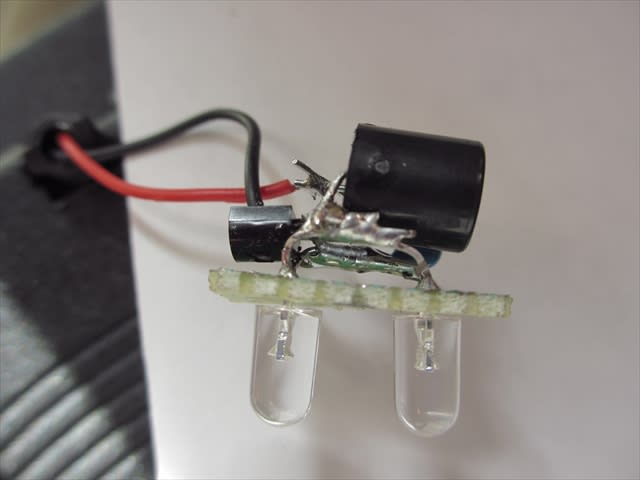

ユニバーサル基板を切って、元々の電球の外した口金を左右にはめ込む。

ユニバーサル基板を切って、元々の電球の外した口金を左右にはめ込む。

+-どちらの方向でも対応出来る様にブリッジダイオードを入力に入れる。

車に取り付けて点灯させて見て比較すると、電球はすごく黄色っぽいなとあらためて感じた。

車に取り付けて点灯させて見て比較すると、電球はすごく黄色っぽいなとあらためて感じた。

材料費だけだと100円以下で改造出来る。

参加しているSNSで、秋月販売「デジタルバッテリーチェッカー BT-168D」の改造記事(JA7JQJさん)が有り、私も持っていたので改造することにした。負荷抵抗:5/10Ω切り替え。

製品のままでは、電池に対し無負荷に近く、劣化が判らず、本来のチェッカーの役割を果たせない。

負荷切り替えは、記事の通り中立点の有るトグルスイッチを使ったのが良いのだが、手持ちが無くなったので、一般用を使用する。

負荷切り替えは、記事の通り中立点の有るトグルスイッチを使ったのが良いのだが、手持ちが無くなったので、一般用を使用する。

2回路有るので、9V側も負荷抵抗を切り替えることにした。75/150Ω

その後、入力電圧と表示の関係を調べると、何故か9V回路に入れた負荷抵抗が1.5V測定に影響しているので、これは取り外すことにした。

9Vはまあまあの精度だが、1.5Vは精度があまり良くない(下記)。

測定結果(無負荷の場合)

入力電圧 表示(V)

0.7 0.51

0.8 0.65

0.9 0.75

1.0 0.95

1.1 1.02

1.2 1.15

1.3 1.26

1.4 1.37

1.5 1.50

1.6 1.65

1.7 1.76

1.8 1.88

1.9 1.99

2.0 2.20

*動作は0.9V以上で、0.7V、0.8Vは一旦動作してからの値。

入力0.5Vまで表示され、表示は0.03Vでした。

9Vレンジでは入力2.5Vから表示される。

今までも、細かい修理や工作にはヘッドルーペを使っているが、視力が低下したせいか、掛けても見にくいので新しいのを購入することにした。

大阪魂/TK-1009Lというのが4種類のレンズ交換(1.2×,1.8×,2.5×,3.5×)と2枚組み合わせが出来、LEDライト付きで軽い様なので注文。

大阪魂/TK-1009Lというのが4種類のレンズ交換(1.2×,1.8×,2.5×,3.5×)と2枚組み合わせが出来、LEDライト付きで軽い様なので注文。

ライトは単四×2本で、パッケージには、内部基板の写真が載っておりインダクタが見える(説明にも書かれている)ので、昇圧コンバータ式と思ったが、実際点けて見ると意外と暗く、分解してみたら基板にはLEDのみで、3Vで直に点灯させていた。

この実験で、白色LEDは3.3~3.6V程度印加しないと点灯しないと思っていたが(ネットの質問箱でも3Vでは点灯しないと書かれている回答が多い)、実際には点灯することが判った。但し2.8V程度まで低下すると極端に輝度が低下する。

これはやられた(いかにも中国製らしい?)と思ったが、工作が楽しめるなと、昇圧コンバータを組み込むことにした。(狭いスペースに入れるのが楽しいので)

これはやられた(いかにも中国製らしい?)と思ったが、工作が楽しめるなと、昇圧コンバータを組み込むことにした。(狭いスペースに入れるのが楽しいので)

コンバータICは、手持ちが沢山有り使用実績のあるHT7750Aを使用。インダクタにはスペースの関係からチップタイプ33uHを使用。出力5Vからは電流制限として33Ω抵抗を入れている。ショットキーダイオードにはBAT43(If=200mA)を、入出力コンデンサには100uF/6.3Vセラコンを使用した。

1.5V程度までは明るさがそれほど低下しない。3V時の消費電流は150mA程度と少し効率が悪い。インダクタはもっと大きくした方が良さそうだ。

その後、ブログを見てくれたJA7JQJさんからメールでaitendoで販売されているICが使えないかとアドバイスが有った。

下記2種類ありました。

●1.5V

LEDドライバ(2個入)[CL0117]

販売価格: 100円 (税込)

http://www.aitendo.com/product/5262

0.8Vから1.5V入力なので、今回の3Vでは使えない様ですが軽量化のため、逆に電池1本にしても良いですね。これはインダクタンスが一定の様ですが。

●乾電池LEDドライバ(2個入)[AH6201]

販売価格:

100円 (税込)

http://www.aitendo.com/product/5261

0.9~3.0V入力なのでOKですが、インダクタンスによりLEDの数量(負荷電流)対応している様で、どうやって電流調整しているのか、イマイチ判りません。

以前購入してました(買ったのを忘れてましたが)ので実験してみます。

12/8(土)10時開院前から患者が訪れ、終わってみると16件の受け付けと、先月の約3倍になった。仁平ドクターは用事で出られないので4名で対応。

8家族で、殆どが複数依頼で、中には4件依頼があったので、この件数となった。

このうち、電池関連が4件(容量抜け、液漏れによる錆び、電池無しも)と、相変わらず比率が大きい。ドクターとしては楽なのだが。

配線断線が3件、スピーカー断線が1件、プラレール・トーマスのモーター不良(ブラシ軸受け磨耗)1件と割と簡単に原因がわかった物が続く。

但し、ラジコンカーのステアリングが動作しない症状のは、モーター端子部での断線で、ギアボックスの分解が必要となり、開けたらギアがバラバラに外れてしまい、これの組み合わせに、二人で試行錯誤を繰り返し1時間以上掛かって、何とか動作する様になった。

この他には

●アンパンマンキーボードで、キャラクタ人形が動かないというのが有り、これはゴムベルトの伸びが原因で、丁度手持ちのOリングに交換してOKとなった。

●ラジコンではアンテナ折れが多く、この場合、到達距離が延びない現象となるので、手持ち品と交換。このアンテナには100円ショップのマグネットキャッチャー(ロッドアンテナ流用?)が代用出来るので、今後仕入れておかなくては。

●乗用おもちゃでは、充電の本体(車)側ジャックが外れてしまって充電出来ないというのが有り、充電アダプタを見るとRCAプラグが使われている。本体を分解したら、ジャックのモールド部分は無くなっており、配線だけになっていたので、手持ちの2P-RCAジャックが取り付く様に、依頼者に了解を得た上で穴あけし対応。充電も問題無く出来た。

●ラジコンカーで、電池ボックス(単三×6本)がレバーで外せる様な構造になっているものの、表に見えるのは3本のみなので、これだけ交換して動作しないと依頼されたもの。6本全てを交換しても、動作しない。外部電源(9V)を電池ボックスの受け側に接続すると動作する。原因はマイナス電極(コイルばね状)の付け根が緑青で接触不良になっていたためで、これは原因が判るまでてこずってしまった。

【入院】5件

●アンパンマンマイク:電池を入れるとサイドの緑、赤のLEDが点灯(正常だと、動作しないと点かない)し、電源ボタンを押しても反応無し(液晶表示もしない)。IC不良の確率が高い。

●犬のぬいぐるみ:接点腐食があったが磨いてスイッチを入れても動作しない。

●アンパンマンカメラ:USBでパソコンに接続すると動作するらしいが、吉本ドクター持参のノートブックにUSBを差し込んでも動作しない。でも、プラグを動かすと電源LEDが点灯する時もある。コネクタの抜き差しで、基板との接続部が剥がれている可能性が有る。

●おもちゃでは無いが、電動鉛筆削りも、2台簡単に原因は掴めるだろうと引き受けてしまった。2台共、鉛筆を差し込むとモーターは回るが削らないという症状。今までの経験からするとギア磨耗の可能性が高い。そうだとすると修理は困難となる。

八千代おもちゃ病院で入院していたおもちゃで最後に残ったぬいぐるみの修理に取り掛かった。

八千代おもちゃ病院で入院していたおもちゃで最後に残ったぬいぐるみの修理に取り掛かった。

国産のイワヤ製では無く、中国製だった。

右前足が骨折(ぬいぐるみの上から触ると骨も無い感じだ)しているという症状。

ぬいぐるみは本体モールドにホットボンドで接着しているので、カッターを間に入れながら剥がしていく。

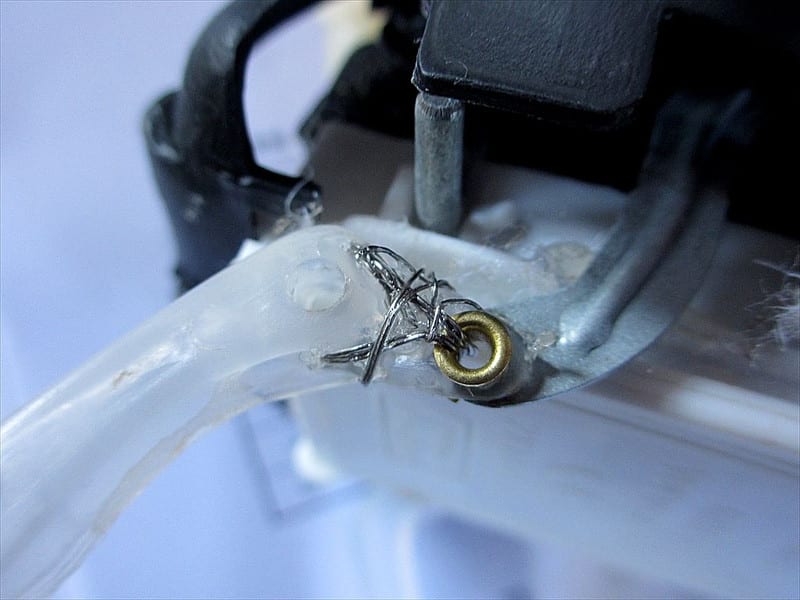

足は支点の鳩目付近で折れて、本体内部に隠れていたので、外からは判らなかった訳だ。

支点の近くなので、最初、プラリペアで固定してみたが、付きにくい材質の様で、力が掛かるとまた折れてしまった。

ということで、いつも行っているステンレス細線を通して接合する治療を行った。

ということで、いつも行っているステンレス細線を通して接合する治療を行った。

接合部両方に穴明けすると弱くなるので、支点側は支点の鳩目を通す様にした。

接合後ロックタイト401で固定してぬいぐるみを被せ完成。

歩行も問題無い様だ。

ブログを見てくれた、メル友の先輩・おもちゃ病院『ゼンマイ』さんから「丁度手元に担当していた『サウンド・スチーム D51』がありましたので回路図を作成してみました。」と、回路図を送ってくれた。

ブログを見てくれた、メル友の先輩・おもちゃ病院『ゼンマイ』さんから「丁度手元に担当していた『サウンド・スチーム D51』がありましたので回路図を作成してみました。」と、回路図を送ってくれた。

これを見て、初めて動作原理が判ったので、周辺を再調査してみた。

発振は「ブロッキング発振」を使用。

ピエゾ素子が132kHzぴったりで無いと動作しないので、「ブロッキング発振」の様な不安定な発振回路は考えていなかったが、発振回路の中に共振素子があると、その周波数で発振するということに気づかなかった。

そこで、発振用のトランジスタ(チップ)を交換(2SC2655)してみるが、ブロッキング発振用のコイル(写真のフェライトコアの物、ピエゾ素子と並列のリアクタコイルは裏面に)に電圧が掛かっていない。行き先にダイオードのシルクが有るのだが、実装された跡(ランドに半田が付いていない)も無い。不思議だ。

取り敢えず整流用ダイオードを付けると、発振(スイッチを入れて車輪を回転させると)する様になったが、発振しっぱなしになるので、スイッチングしているトランジスタ(これもチップ)も交換(2SC3279N)すると、「ポー」と鳴った時(LEDも明るくなる)に発振する様になった。空中配線となって見苦しいが。

だが、これでも実験用電源から内蔵電池に切り替えるとサウンドがおかしい。電圧が低いので新品の電池に交換するが、動作が不安定(ちゃんと鳴る時もある)である。 ON/OFFのスライドスイッチを強く押すと動作が良くなる様だ。

ON/OFFのスライドスイッチを強く押すと動作が良くなる様だ。

分解して接点グリスを塗布するが変わらないので、手持ちのトグルスイッチに交換することにした。レバーが長すぎるので、短く切断する。

ブログで何回も回り道して、いろんな回路に置き換えようとしていたが、先輩ドクターの回路が天の助けとなった。電子回路修理の基本である、回路を書いて見るということをサボった結果だった。

10/14の依頼から1ヶ月半たって、ようやくお返しすることが出来た。

アドバイスや、試作いただいた先輩ドクターの皆様、ここに感謝申し上げます。

【依頼者からの感謝のメール】 こんばんは(^-^)

こんばんは(^-^)

本当にありがとうございます?

トーマス君、とっても元気に走っています?

蒸気も出るようになり、シュッシュッと調子よく走っています(^-^)

息子も大喜びです♪───O(≧∇≦)O────♪

トーマスくんの音に合わせて手をゴーゴーと挙げて喜んでいます(^-^)

吉本先生に書き込んでもらったPICによる132KHz発振器を狭い機関室に入れるのに正式に組んで見ました。

吉本先生に書き込んでもらったPICによる132KHz発振器を狭い機関室に入れるのに正式に組んで見ました。

樹脂スペーサーを使って現在の基板に2階建てにして実装します。前後左右だけでなく、上下(部品実装高さ)も、これが限界というところまで詰めてます。

インダクタも同じ470uHのアキシャル形状マイクロインダクタにして見ましたが、駄目で実験で使用したものに直しました、スペースが入らず、外皮のプラスチックを剥がして実装しました。

うまくいくかと思われたが、本体からの制御信号との相性が悪くて、うまく動作しません。

今後は煙突内LEDの輝度が最大になった電圧を検出して制御する様にプログラム修正をお願いするところです。

また、132KHzの出力電圧が50V近くになり、電源を通してメロディICが誤動作する現象も有るので、簡単そうで、まだまだ検討が必要の様です。

毎年「八千代の秋まつり」に臨時おもちゃ病院を開院しているが、今年も11/24(土)に行われた。

毎年「八千代の秋まつり」に臨時おもちゃ病院を開院しているが、今年も11/24(土)に行われた。

10時開院ということで9時半頃着いて準備作業。前日からまつりは行われていたが、あいにくの雨で、今日は午後から晴れた。防寒対策をしていったが、今年はまずまずの気温で良かった。

左上の写真は、八千代町教育委員会生涯学習課の秋山さんが撮影して送ってくれた。

「パソコン相談室」と重なったので、そちらは佐原先生と小島先生にお願いして、こちらは私と吉本先生で対応した。

全部で7件の受け付けと、まあまあ盛況だったが、2時に終了するというので、結局、その場で修理出来たのは2件で、お返ししたのは車の1件のみで残りは持ち帰りとなった。

吉本先生に了解を取り、入院おもちゃは一旦、生涯学習センター・ボランティア室で修理することにし、引き上げる。

●その場で修理出来たのは「ギガテンバギー」という小型ラジコンカーで、車本体は専用充電器にて内蔵リチウムポリマー電池に急速充電して走らせるというもので、充電器を忘れたというので、走行は確認出来なかったが、依頼者によると、モーターは回るが車輪が回らないという症状の様で、早速ギアボックス部を分解してみる。

平ギアと一体のピニオンギアの歯が全部欠けていた。相手のピニオンも歯が1箇所欠けた状態。標準のギアよりモジュールが小さく、またシャフトの径もφ1mmと小さい。

モジュールが違うものの、細いシャフトにちょうど合うピニオン(7T)が有ったのでピニオン単体側はこれに交換。一体ギアに合うピニオン(7T)が噛み合わせ良さそうだが、穴径がφ1.9mmと大きい。平ギアがφ1.0用であれば使えるだろうと、歯欠けピニオン部を切り離し、同じ厚さに切ったピニオンを接着する。接着出来るか心配だったが、着いている様なので、注意して遊ぶ様にお願いしてお返しした。 ●も

●も う1個の「デズニー扇風機・水鉄砲」は、羽根の回転がきついので、分解して注油、ブラシには接点グリスを塗布して回転OKとなった。

う1個の「デズニー扇風機・水鉄砲」は、羽根の回転がきついので、分解して注油、ブラシには接点グリスを塗布して回転OKとなった。

【持ち帰り修理】

●YAMAHA製キーボード

鍵盤を押しても鳴らない鍵盤ところが多いというので分解。

鍵盤を押しても鳴らない鍵盤ところが多いというので分解。

あちらこちらしみが出来た様になっている。

基板接点をアルコール清浄したり導電ゴム接点を6B鉛筆でなぞるが効果無し。

キーはマトリックスになっているので、こういう時は鳴らない部分にマジックで印をつけて行き、共通パターンがどこなのか探し出して行く。

キーはマトリックスになっているので、こういう時は鳴らない部分にマジックで印をつけて行き、共通パターンがどこなのか探し出して行く。

ICから出ているパターンが4本腐食で切れていたので、レジストを剥がし、0.28mm錫メッキ線で接続しポリイミドテープで押さえて正常に全ての音が出る様になった。

黒く見えている部分は導電塗料?になっており2層プリント板的な接続になっている。

●ハローキティ キーボード

これも同様に、ある複数のキーが鳴らないというもので分解し、同じく清浄するが変わらず。

これも同様に、ある複数のキーが鳴らないというもので分解し、同じく清浄するが変わらず。

これも共通性を見ていくと他基板と接続しているジャンパーケーブル部分に行き着き、見ると接続部が断線していた(このジャンパーケーブルは本当に切れやすく、おもちゃドクター泣かせである)。錫メッキ線で接続してOKとなった。

●プラレール

車両持ち上げレバー(仮称)が折れたので何とかならないかと3種類各2本づつ持って来た。

車両持ち上げレバー(仮称)が折れたので何とかならないかと3種類各2本づつ持って来た。

全てレール面で折れていたので、レバーを外して、プラ板を同じ形状(現物見てないので想像)に加工して、元のレバーとステンレス細線で接続、プラリペアで補強し修理完了。

●犬のぬいぐるみ 足が一本折れてしまったというので触って見たが、折れた足が無い。

足が一本折れてしまったというので触って見たが、折れた足が無い。

切開して、後日調査する。

●マイメロディとままごっこ おしゃべりショッピングレジスター

手前の十字形状のところに品物をかざすか、バーコードリーダーを品物にかざすと、レジの価格が表示されるのだが、それが動作しないという症状だ。

手前の十字形状のところに品物をかざすか、バーコードリーダーを品物にかざすと、レジの価格が表示されるのだが、それが動作しないという症状だ。

レジのキーは全て動作する。

分解すると、検出らしい線がループ状に巻いてある。

分解すると、検出らしい線がループ状に巻いてある。

基板を見ると13.56MHzという、今までに見たことの無い中途半端な周波数である。

これは発振している様だが、ループアンテナをオシロで観測するとパルス状にこの周波数が出ている。この場では、どういう動作をしているか皆目検討が付かなかったが、帰ってこの周波数で検索するとRFID(身近な物では、周波数は違いますがSuicaなどが有名)の原理を使っている様です。品物に埋め込まれているICチップからの情報を検出している様だということが判って来ました(一緒に預かった商品が対応しているものかは不明)。

水晶を外す際にリードを途中で切ってしまったのですが、幸いサトー電気にありましたので入手予定。

13.56MHz¥126(本体120、税6)HC49US ch

ハンドスキャナはまだ分解してないので判りませんが、別の原理(赤外線?)で動作させているような感じもします。

また、難しい調査となりそうな予感がします。 その後ネットショッピングで検索すると、取り扱いは終了しているが「マイメロディとままごっこ おしゃべりショッピングレジスター」というものらしく、メーカーの「アガツマ」に電話で確認したところ、バーコードの有る商品はハンドスキャナで、バーコードそのものを読み込んでおり、下のスキャナは野菜等、バーコードの無い商品を読み込んでおり、価格はランダムにその都度異なった表示をするとのこと。動作確認用のスキャナする商品が提供出来ないか聞いて見たが商品が古く、もう置いていないとのことだった。預かっている商品はバーコード付きのティッシュペーパーなので、RFIDの動作はお客様に借りないと確認出来ない様だ。

その後ネットショッピングで検索すると、取り扱いは終了しているが「マイメロディとままごっこ おしゃべりショッピングレジスター」というものらしく、メーカーの「アガツマ」に電話で確認したところ、バーコードの有る商品はハンドスキャナで、バーコードそのものを読み込んでおり、下のスキャナは野菜等、バーコードの無い商品を読み込んでおり、価格はランダムにその都度異なった表示をするとのこと。動作確認用のスキャナする商品が提供出来ないか聞いて見たが商品が古く、もう置いていないとのことだった。預かっている商品はバーコード付きのティッシュペーパーなので、RFIDの動作はお客様に借りないと確認出来ない様だ。

更に、その後ハンディスキャナを分解したらループアンテナが見えたので、これも同じくRFID検出だろう。

11/18(日)10:00~12:00の予定で県西生涯学習センターにおいて「親子電子工作体験教室」が開催されます。今までは,夏休み期間中だったが、今年は「いばらき教育の日」推進事業として11月となった。

11/18(日)10:00~12:00の予定で県西生涯学習センターにおいて「親子電子工作体験教室」が開催されます。今までは,夏休み期間中だったが、今年は「いばらき教育の日」推進事業として11月となった。

今年はaitendoのキットである「6石トランジスタラジオ」(中級者向け)と「ワイヤレスFM マイク」(初級者向け)の2種類とし、参加希望者に事前に選んでもらうことにしている。

aitendoのキットは、コストダウンの為、組み立て説明書は無く、ホームページを見て製作する様になっており、これとて最低限の資料なので、教室では、判りやすいマニュアルも作らなければならない。

11/10に締め切り、参加は10組(その後追加の申し込み有り)で、ラジオが8セット、ワイヤレスが4セットの希望が有った。 キットだからと甘く見ていたが、 6石トランジスタラジオは先週、サークル員に製作してもらったところ、2時間経過しても完成しなかったので、予定変更してCR,トランジスタ類は吉本先生にお願いして、事前に取り付けてもらうことにして、快く承諾してもらった。

キットだからと甘く見ていたが、 6石トランジスタラジオは先週、サークル員に製作してもらったところ、2時間経過しても完成しなかったので、予定変更してCR,トランジスタ類は吉本先生にお願いして、事前に取り付けてもらうことにして、快く承諾してもらった。

ついて、事前準備のため、11/10(日)休日のところ、センターのボランティア室で、動作確認と準備をある程度行うことにして、吉本先生に来てもらった。

CR,トランジスタ類を見本にと組んで見たが、結構時間が掛かる。サークル員が製作してくれた半完成品も組み上げてもらったが(機構上の細かい不具合もあった)、受信しない。部品実装は合っている様だ。バーアンテナの巻き線導通が無いので見て見ると、絶縁の剥がし不十分と接続ミスが有り、正常に接続したら受信出来た。本番で間違わない様にバーアンテナコイル引出し線に事前にタグを付けることにした。

組み立てただけでは周波数ずれがあるので、バリコンのトリマとOSC/IFTコイルの調整が必要となりそうで、完成後の対応をどうするか考えなくてはならない。 ワイヤレスマイクは私が調査を行っているが、事前に確認したところでは、発振周波数が110MHz以上になっており、コイル(これも添付されていなかった)を交換したりしたが理屈通り、周波数が下がってくれず、原因が判らないので、先日、おもちゃ病院のメンバーに同じaitendoの別のワイヤレスマイクキット2種類を製作してもらった。1台(AKIT-213)は76MHz付近で発振しているが、もう1台(AKIT-225)は原因不明だが発振もしない。そこで、AKIT-213との比較を行った。

ワイヤレスマイクは私が調査を行っているが、事前に確認したところでは、発振周波数が110MHz以上になっており、コイル(これも添付されていなかった)を交換したりしたが理屈通り、周波数が下がってくれず、原因が判らないので、先日、おもちゃ病院のメンバーに同じaitendoの別のワイヤレスマイクキット2種類を製作してもらった。1台(AKIT-213)は76MHz付近で発振しているが、もう1台(AKIT-225)は原因不明だが発振もしない。そこで、AKIT-213との比較を行った。

C4が20PFに対し100PFに、パスコンが無しに対し0.1uFが入っていたので、これに変更・追加すると86MHz付近の発振となり、これだと地元放送波と被らないので使えそうだ。但し、トリマコンデンサを可変しても、ほとんど周波数が変化しない。コイルの粗密で調整するしかないかも。以上を左の手書きマニュアルに纏めて見た。今見たら、アンテナの接続先もおかしい。

このワイヤレスマイクは他の2台と違って音声増幅のトランジスタ回路が有るので、かなり感度が高い。離れてしゃべらないと歪んでしまう。

11/17(土)に最終準備することにしている。

サウンド・スチームトーマスくんのピエゾ素子ドライブの発振回路を今までのブログで紹介している様に何種類か実験してみたが、決定的なのが出来ていなかった。

今回、吉本先生に依頼していたPIC発振プログラムが動作したというので、ドライブ回路に接続して見ることになった。CとASMの2種類を作ってくれた。

接続すると、バッチリ、スチームが出て来た。発振周波数は勿論、安定しているのが良い。どちらのプログラムでも同じに動作する。

接続すると、バッチリ、スチームが出て来た。発振周波数は勿論、安定しているのが良い。どちらのプログラムでも同じに動作する。

次に、トーマスくんのON/OFF信号で制御出来る様にCのプログラムをその場で変更。簡単そうだが、一発では動作せす、3回位の変更で動作OKとなった。

あとは、狭いスペースに入れる作業が残っているが8ピンPIC12F683で可能となったので楽だ。

今月は少なく、4件の受付だった。その他にはパソコンの相談が1件有った。

1.出前スタジアム

日清食品の景品で、長いこと押入れで眠っていたが、孫に使ってもらおうと持って来た。

日清食品の景品で、長いこと押入れで眠っていたが、孫に使ってもらおうと持って来た。

ラジコンで本体(「出前坊や」と「出前ちゃん」)の2台入り。

最初は、依頼の通りどちらも動作しなかったのだが、裏の説明通りに操作したら1台は、動作した。

最初は、依頼の通りどちらも動作しなかったのだが、裏の説明通りに操作したら1台は、動作した。

本体はどちらも動作するが、どちらの本体も動作出来ない送信機を調査する。

オールバンドハンディ受信機でモニターするが、電波(27.045MHz)が出ていない様だ。

ケースを開けてオシロで水晶発振波形を見るが観測されない。手持ちの同一水晶に交換したら正常に動作した。

ケースを開けてオシロで水晶発振波形を見るが観測されない。手持ちの同一水晶に交換したら正常に動作した。

【設定方法】

本体の電源スイッチを入れるとLEDが点滅する。

送信機の近くにセットする本体を置き、送信機の電源をONにする。2個のLED(IDランプ)が有りID・SELECT(セレクト)ボタンを押すごとに各LEDが緑/赤/橙に切り替わり、ID・SET(セット)ボタンを押すと、本体のLEDが点灯に変わり、これでセット完了。もう一方の本体も別のIDでセットする。送信機も本体も電源をOFFすると設定が初期状態に戻るので、その都度設定しなければならないのが面倒なところだが。動きもなかなか面白い。

フィールドの裏表でサッカー・相撲・迷路が楽しめる。

2.バースディのくま

メロディが鳴るのだが、テンポが乱れて電池が消耗している様で、交換したいのだが外し方が解らないという依頼です。

メロディが鳴るのだが、テンポが乱れて電池が消耗している様で、交換したいのだが外し方が解らないという依頼です。

どうやら縫い目を解かないとダメな様なので、切開する。

内部には更に袋が有り、その中に基板が有るので、これも切開する。

電池はLR41を2個使用していたが手持ち無しのため、近くのコンビニで購入してもらう様お願いして、買って来てくれた。

交換するが、まだ不安定なので、接点に接点グリスを塗布したところ正常に動作した。

縫い合わせは、依頼者がやってくれるというのでお願いした。

3.カエルのぬいぐるみ

手の平を押すとメロディが鳴ると共に体が動くのだが、全然動作しないという症状。

今までの経験だと、手の平内部にあるタクトスイッチへの配線が切れているケースがほとんどだったので、切開したが、スイッチ周囲は錆びていて動作が悪かったので動作をスムーズにさせるとメロディは出る様になったが、体は動作しないので、メカ部のネジを外したら、そこで動く様になった。これ以上分解するのも大変そうなので、ネジを締め直したが動作するので、これで様子を見てもらうことにした。

4.星型スピーカー

外付けマイクを付けると音が出るというものだが、マイクは持って来ていなかったので、コンデンサマイクを接続してみたが、音が出ない。分解してみるとジャックの接触不良の様で、磨いたらOKとなった。