前回は当方の都合、及びサークル員の被災により中止としましたが、センター改修も済んだということで、予定通り開催となりました。

お陰様で、それ程の被害は無かった様だが、さすがサークル員、揺れの状況をビデオに撮って持って来てくれた方がいて、当時の揺れを思い出した。

1.フリップフロップによるLED交互点灯回路

新入小5年生は記事に有ったこの基板を製作したが動作しないと持って来た。

トランジスタは2SC1815(NPN)使用のところ2SA1015(PNP)を使用していた。交換して無事動作となったので、MPNとPNPの違いについて吉本先生にご指導してもらった。

自主的に作品を毎回作って来るので、本当に電子工作が好きな様だ。

次回からは「PIC温度計」の製作を開始する。

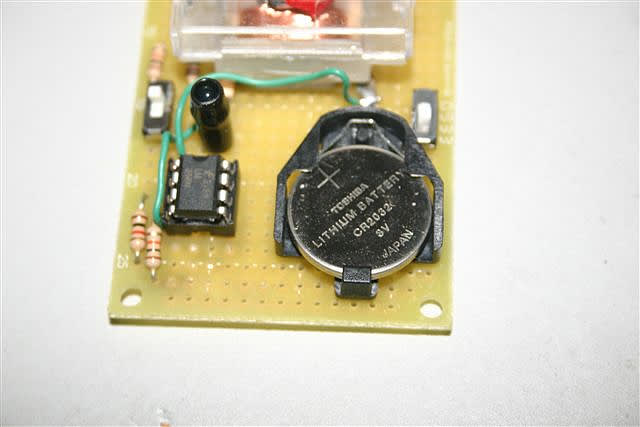

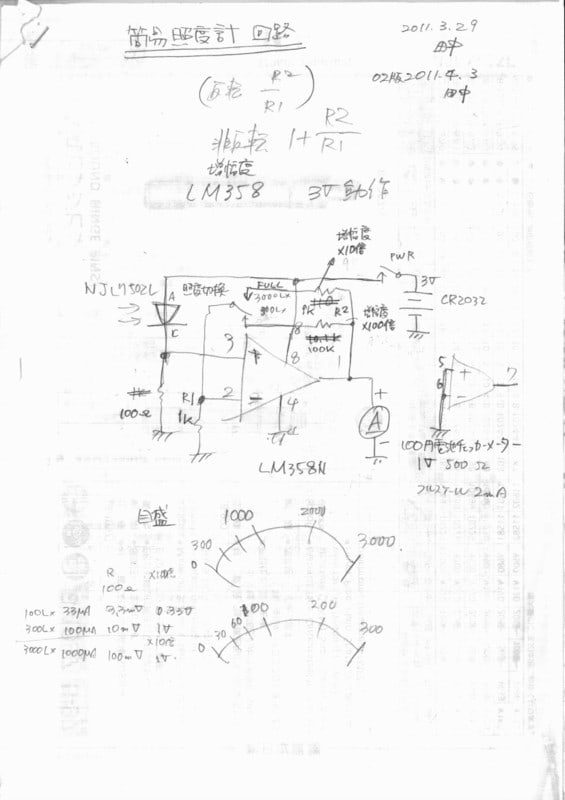

2.簡易照度計 100円電池チェッカーのメーターを使用したアナログ式簡易照度計を製作することにしていたが、PIC簡易照度計(自動レンジ切り替え)の製作記事がネットで見つかりサークル前に吉本先生に部品を渡し製作を御願いしていたら当日完成品を持って来てくれた。2日間で作ってくれた様で感謝である。

100円電池チェッカーのメーターを使用したアナログ式簡易照度計を製作することにしていたが、PIC簡易照度計(自動レンジ切り替え)の製作記事がネットで見つかりサークル前に吉本先生に部品を渡し製作を御願いしていたら当日完成品を持って来てくれた。2日間で作ってくれた様で感謝である。

部品点数も少なく簡単に製作出来そうなので、アナログ式は取り止めて、これを製作することにした。部品は買い置きがあるので集めて、次回より製作開始となる。

3.プリント基板

「電子工作の広場SNS」がきっかけで交流が始まった兵庫県の「あっちゃん」さんからPT基板とその部品が数種類届いたので、皆さんにご披露した。皆さん感心していたので、その製作方法を話した。当サークルでもやりたいところだが、設備や薬品の関係で直ぐには出来ないので、「あっちゃん」さんには面倒を見てもらって時々御願いしようと考えている。

4.ガイガーカウンター

今話題の放射線だが、地質関係のお仕事をされているサークル員が「秋月のアナログ式ガイガーカウンターキット」(残念ながら現在は販売されていない)を持って来てくれた。

GM管(ガイガーミュラー計数管)を2個にして0.01マイクロシーベルトオーダーまで感知するという。

専門である放射線を含んだ岩石に当てたところ、ちゃんとメータが振れ、例の音が出て来た。

エレキジャックVol.3にはGM管を使用しないで出来るガイガーカウンターの製作記事があるので、サークルのテーマに取り上げようと考えている。

連絡先の判らないメンバーも有りますので、このブログでお知らせします。

3/20の電子工作サークルですが、各メンバー自宅の被害および先生達の都合により中止とします。

したがって次回は4/3となります。

前回見学に来た小学5年生が正式に参加となった。

PIC温度計を製作することにしていたが、いきなりユニバーサル基板だと大変なので、既製の基板を使用した「光電話」を製作することにした。

指導は吉本先生にお願いした。

30分位で完成。すでに動作済みの1台と対向にして動作確認を行ったが1発動作となった。

セットで持ちかえってもらって、お父さんと「もしもしごっこ」を楽しんでもらうことにした。

動作原理をホワイトボードで解りやすく説明した。

もう1つ、自分で作ったという「金属探知機」が動作しないというので、調査開始。回路はネットに有ったというものらしいが、手元に無かったので、取り敢えずオシロで観測することにした。

トランジスタを3個使用している。

発振波形はちゃんと出ていたが可聴周波数より高い為、聞こえなかったものだ。可変抵抗を回すと聞こえる範囲まで下がって来るが9KHz程度となるので、金属を近づけてもその違いは判断しにくい。(単純なLC発振回路+スピーカ駆動らしい)

そこで、同調のCらしいものに1.5uFをパラにいれると4kHz程度まで下がり、金属有無の差も確認出来る様なのでこれで持ちかえってもらった。次回、回路図を見ながらさらに改良することにする。

インダクタンスの値を計測可能な簡易テスター

ネットにあった記事を見て、製作してみたいということで、製作してみた。

簡単な回路なのですぐに製作完了。

インダクタをいろいろと変えて見て出力波形をポータブルオシロで見てみる。

やはり解説にある

測定可能なインダクタンスの上限値はない。ただし、インダクタのESR(equivalent series

resistance:等価直列抵抗)が70Ωを超えるくらいになると、発振動作が停止してバイステーブル動作になるので計測不能となる。

のとおり、手持ちのコイルでは10mH以上になると測定不能だった。

以前製作したPIC-LCメーターで測定した値と比べると計算で20~30%程度大きく出る。

目安には使えそうだ。

照度計

エレキジャックに電池チェッカーのメーターを使用した記事が有ったので実験してみた。

使用したのはseliaで購入した、挟むタイプのもの。

フォトダイオードにはNJL7502L(秋月で2個100円)とICタイプのS9648-100(1個120円)の二種類。

室内の明るさだけでは、どちらも殆どメーターが振れないのでメーターの特性を見てみた。

約1Vで500Ω程度だった(2mA)。

S9648-100がNJL7502Lの10倍程度感度は良いのだが、このままでは動作電流(電圧)が低いのでOP-AMPを入れて次回再度実験することにした。

半田鏝不良

小学5年生がダイソーで400円で売られていた30Wの半田鏝を使用して使えていたのだが、私が使おうとしてコンセントに差し込んだが温まらない。テスターで見てみると導通が無いので分解することにしたが、これがなかなか外れない。無理やり外そうとしたら固定しているモールドが弱く、割れてしまった。テスターで導通を見るとヒーターが切れた様だ。ヒーターの筒も錆が発生していた。

やはり、値段相応の作りになっている様だ。悪いがメーカー品を購入し直すことをお願いした。

参加したメンバーは生徒1人に先生2人と寂しいサークルかなと思っていたら新たな訪問者が。

見学させてほしいと、お母さんと一緒に来た小学5年生と、60~70代と思われる男性の2組が見えた。ネットで検索してこのブログがヒットして判った様だ。

小学5年生は「FMトランスミッタキット」の配線が切れたということで持って来た。

修理して動作確認。

ポータブルオシロをアンテナに接続し波形を見る。オシロが100MHzまでなので、波形拡大に切り換えて見る。マイクで喋ることで、周波数がシフト(FM変調)することを実際体験してもらう。ポケットラジオを持っていたので、ちゃんと音が出ているか確認し、問題無かった。

ラジオに興味があるということで、AM(振幅)変調とFM(周波数)変調の仕組みと違いをホワイトボードで説明する。

もう1人、中年(失礼)の方は昔、真空管に興味が有り、秋葉原に買いに行った思い出を話してくれた。私ら(先生)と同じ世代である。何かまた作ってみたいということで来てくれた。入会は検討させて下さいとのことだった。

小学生は次回から正式に参加するということになり、サークルで今まで製作した作品を説明したところ、デジタルPIC温度計を作りたいとのことだったので、次回用意することにした。

入れ違いに、学校の都合により昨年退会した中学1年生が見えた。現在製作している作品の資料を渡して、帰って来たときは顔を出してと御願いした。

サークル直前にトラブルシュート完了した「タイマー付き夜間照明制御基板」を生徒さんに渡したところ、出力にAC電源を接続し電球が点けられるか配線し問題無く動作した。検出距離もまあまあの様だ。

今回のは自分でも回路が見える?ので原因が直ぐ見つけられた。

吉本先生は16ビット用PICのPIC24Fのデバックを開始し、結構参考書通りには動作せず悪戦苦闘しながらも楽しんでいる様だ。

前回は、当方都合により出席出来ずブログへのアップが滞ってしまった。

前回は、サークル員と吉本先生に御願いしてトラ技2月号付録タイマーIC555特集記事に有った「照度センサと人センサを利用した夜間照明回路」の部品集めを行った。

前回は、サークル員と吉本先生に御願いしてトラ技2月号付録タイマーIC555特集記事に有った「照度センサと人センサを利用した夜間照明回路」の部品集めを行った。

今回は、その製作に取り掛かった。

実は、このセンサーは以前にも専用ICを使って作ったことがあったが、動作がうまくいかず保留になっていたものを、汎用ICの組み合わせで作るものだ。

終了間際には製作完了したメンバーがいたので、預かって動作確認することにした。

今回の回路は動作が見えるので、トラブルシュートが可能で、今度は動作するだろうと期待している。

【放課後修理?】

終了後いつもの様に、吉本先生とセンターのレストランでティータイムとなったが、従業員の方がキャーと悲鳴を上げた。

何かと聞くと電気ポットのプラグ根元から線が露出しており、これに触って感電したとのこと。

以前から判っていて、使わないでいたが、知らないで差し込んでしまったらしい。

このために予め買っておいたプラグがあるとのことだったので、吉本先生と一緒に交換作業を行う。5分位で完了。テスターで導通、絶縁を確認してOKだったので使ってもらい、問題無く使える様になった。

昨年のサークルでメンバーが組立配線完了したユニットを確認時間が無く預かり、今日ようやく動作確認を行った。その結果、問題無く一発動作した。

昨年のサークルでメンバーが組立配線完了したユニットを確認時間が無く預かり、今日ようやく動作確認を行った。その結果、問題無く一発動作した。

受信にフォトトランジスタ(NJL7502L-秋月で2個100円)を使っていたので、フォトIC(S9648-100-秋月で120円)に差し替えてみたが、どういうわけかNJL7502Lの方が感度・音質共に良かったので戻す。外光が前方だけ入る様に黒色ビニールテープを巻く。更に100円で3枚のルーペレンズを付けて焦点を合わせると更に感度が向上する。

フォトトランジスタとフォトICでは接続が違うので注意が必要である。

NJL7502L E(エミッタ―:リード短):GND、C(コレクタ:リード長):出力

S9648-100 A(アノード:リード長):GND、C(カソード:リード短):出力

1.照明付きルーペLED化

100円ショップで購入した豆電球照明付きルーペを省エネのため、LED化してみた。

100円ショップで購入した豆電球照明付きルーペを省エネのため、LED化してみた。

昇圧DC/DC-CONV-IC(HT7750)を使用、LEDはφ10の超高輝度大型白色LEDを使用。

以前実験試作した基板の部品実装大きさで入る様なので基板の余白部分を削除して電球のスペースに入れる。固定は両面テープで行う。

2.電波チェッカー第2弾

前回、トランジスター回路のチェッカーを製作したが、これを見た柴田おもちゃドクターが、もっと感度の良いOP-AMPを使用した回路を紹介してくれた。

前回、トランジスター回路のチェッカーを製作したが、これを見た柴田おもちゃドクターが、もっと感度の良いOP-AMPを使用した回路を紹介してくれた。

写真は柴田ドクターが製作したものです。アンテナは携帯電話(古い携帯は引き出すアンテナが有った)用を使用している。(既にほとんど「お嫁」にいっているそうです)

回路については「日本おもちゃ病院協会」会員以外非公開ですのでご了承ください。

会員の方は当方(会員番号644)または柴田ドクター(会員番号111)に問い合わせ下さい。

100円ショップの「ドア用防犯ブザー」を活用するもので、ケース、電池、静電スピーカー、コイル、スイッチを活用する。

100円ショップの「ドア用防犯ブザー」を活用するもので、ケース、電池、静電スピーカー、コイル、スイッチを活用する。

ユニバーサル基板を同じ大きさに切断して部品実装する。実装出来るギリギリの大きさである。

この状態でワイヤレスキーの動作確認をする。前回のトランジスタ式と同様2ターンするのが、この周波数(300MHz帯)では良さそうだ。これだと逆にラジコンの27MHz帯には感度が悪いので柴田ドクター製の様にロッドアンテナが良い様だ。

トランジスタ式と違って無調整なのも良い。でも、感度を上げるにはカットアンドトライする余地も有る。

ICが写真ではNJU7032Dになっているが、その後LM358やLMC662に交換してみたところがLMC662が一番感度が良く、ブロッキング発振の音も出る様になった(NJU7032Dが結果的には一番悪かった)。但し、コストがLM358に対して高価?なのでLM358でも良いかと思う。結構ダイオードやICによる差が大きいので試して見ると良い。

組み込みスペースがギリギリ(ICソケットを使用した関係で厚さのスペースが無い)なので、モールドのリブを切除して両面テープで内側に固定する。

ワイヤレスキーはアンテナに密着しないと動作しないが、アマチュア無線の場合は144/430MHz帯をカーホイップアンテナから1m程度までは反応した(出力10W)。・・・出力的に当たり前だが

携帯電話でも密着すると動作した。

電子工作サークルで検討している「バーサライター」で、表示データーを書き込みするのにRS232Cケーブルを接続して行っているが、非接触でデーター伝送出来ないかとの相談が有り、手っ取り早い赤外線を使うことで実現出来ないか検討してみた。

電子工作サークルで検討している「バーサライター」で、表示データーを書き込みするのにRS232Cケーブルを接続して行っているが、非接触でデーター伝送出来ないかとの相談が有り、手っ取り早い赤外線を使うことで実現出来ないか検討してみた。

信号の受け渡しについては、受信側は受信状態にして信号待とします。(送信側は無信号時点灯)、今回は一方向のみ。

赤外線受信モジュールは簡単であるが、スピードがRS232Cに対応しないと察しはついていたが、やはり実験でもエラーになってしまった。

単純に赤外線LED送りと赤外線フォトトランジスタ(TPS616)受けの通信とし、送り側はパソコンのRS232C出力をRS232CインターフェースIC(ADM3202AN)でロジック出力に変換、この信号で赤外LEDを駆動。

受信側は赤外線フォトトランジスタの出力をそのままPICのデジタル入力ポートに接続する。

試作は吉本先生がしてくれて、今回の成功となった。

距離を延ばすには変調を掛けてフィルタを通すなどの工夫が必要だろう。

この辺も、例として455kHzで変調し、455kHzのセラミックフィルタで通すことを考えている。

今年最後のサークルとなったが、前回同様参加者が少なく、各自、銘々のテーマで活動。

1.光リモコン

組配完了し動作チェック。

送信機側が発振(赤外線LED用38kHz)していない。

配線接続が1箇所漏れていて接続したが、今度は周波数調整が1桁大きい。

見ると、発振周波数を決める0.01uFとパスコンの0.1uFが入れ違っていたので交換、周波数をオシロで合わせる。

受信側のタッチセンサー部追加回路は正常に動作していて、光による到達距離も問題無さそうだ。ついでに、教室にあったTVリモコンを操作してみたが、受信LEDが点滅して受信は確認出来るが、これによる誤動作は無かった。

2.電子ルーレット

前回不具合で動作しなかったが、本人が調査し、原因が判った様で正常に動作した。

本人は設備修理屋さんで、コンクリートマイクを作りたいということで、参考回路の部品を集め、提供した。

3.バーサライター

吉本先生と生徒さんでパソコンを持ち寄り、プログラムのチェックをした結果、どうやら山は越えた様だ。あとは、どうやってLEDを動かすか、通信をメタルからワイヤレス(光)に出来ないかとのテーマが。

4.光電話

配線完了したが、時間切れで私が持ち帰ってチェックする様にした。

5.100円発電ライト

引き金を引いて発電し、高輝度LED2個を点灯させるというもので、スイッチ切替でボタン電池でも連続点灯出来る。なんとダイソーにて100円で売られていたとのこと。

教材用に早速分解。実は、同じものを以前サークル員から改造依頼(発電エネルギーを充電池または電気二重層コンデンサに蓄える)されたままになっている(この当時は500円以上したそうだ)。

発電機の線が細いので切れやすい。

近くのダイソーでは無かった様なので、次回買って来て貰う様お願いした。

サークルの内容とは別で、サークル員から、DELL製デスクトップパソコンの不具合調査を依頼された。

パソコン起動時ブザー音が鳴り、F1を押さないと起動しないので、最悪、HDD内データのバックアップをして貰いたいとのこと。

映像出力がデジタルで、デスプレーが近くに無かったので、持ち帰って調査することにした。

確かに同じ現象が再現する。システムでメモリー容量を見ると1枚分の

蓋を開けて見ると、静音化のためか、部品(HDD)の配置が異なり(HDDの取り付け板が開閉する様になっており、その下に熱遮蔽モールドダクトらしきものが有り、その下にマザーボードのメモリースロット6個がある)、2GBが2枚刺さっており、抜いたり、入れ替えたりしてみた。

1枚はどこに差し込んでも問題無く起動する。しかし、不良と思われる1枚はどこに差してもブザー音が鳴り、Windows-XPが起動しない。

メモリーの不良と断定し、メーカーに連絡してもらいことにした。

来年のテーマを各人、正月休みにでも考えてもらうことにした。私も全員での共同作品を何か考えなければ。

100円キッチンタイマーは99分59秒の範囲設定なので、バッテリー充電時間の設定には時間が足りない。

100円キッチンタイマーは99分59秒の範囲設定なので、バッテリー充電時間の設定には時間が足りない。

1/60の表示に出来れば99時間59分までタイムセット出来るはずだが、そこまでクロックを落として動作するか実験してみた。

基本のクロックは時計と同じく32.768kHz(2の15乗)を使用しているのでこれの1/60で546.1333・・3Hzとなる。

まずは、可変CR発振器にて水晶の端子に加える。オシロで水晶発振時の波形を確認し、発振波形の出ている側をT(チップ)、信号の無い側をR(リング)とする。ちゃんと動作(タイムカウントが1/60に)するが液晶表示やブザー音はそのクロックで動作することになるので、動作中は数字は確認出来ない。

まずは、動作確認出来たので、タイマーIC(LMC555)を使用した50%デューティ発振回路を組んでみた。オシロを見ながら約546Hzに合わせる。

どちらも1.5Vで動作させている。

設定をどうするかということで、水晶と、この発振器をスライドスイッチで切り替え、設定時は水晶発振を利用する様にした。切り替えしても設定が消えることは無い。

スタートは、数秒押していないと動作しない。動作するとブザー音が低い周波数(元の1/60)で長く聞こえる。

1分(00分01秒表示)、10分(00分10秒表示)、そして1時間(01分00秒表示)と設定して確認したが、1時間でも1分以内の狂いだった。

本当は水晶発振を1/60分周すれば正確な時間となるのだろうが。詳しい方は挑戦下さい。

これで、以前製作のタイマー回路と組み合わせれば充電器のタイマーに使えるだろう。

電子工作サークルで「タッチセンサー」を製作したが、これをリモコンでもON/OFF出来る様にと、赤外線による送受信機を実験してみた。

電子工作サークルで「タッチセンサー」を製作したが、これをリモコンでもON/OFF出来る様にと、赤外線による送受信機を実験してみた。

送信機はタイマーIC(LMC555)による50%デューティ・サイクル・オシレータを採用。FETによる電流ドライブを行い、赤外発光ダイオードを38kHzで点滅させる。

送信機はタイマーIC(LMC555)による50%デューティ・サイクル・オシレータを採用。FETによる電流ドライブを行い、赤外発光ダイオードを38kHzで点滅させる。

受信機は赤外線リモコン受光モジュールを使用(以前、おもちゃリモコンのチェック用に製作したもの)。この出力をFETにより電流ドライブし、出力にCR積分回路を入れることにより、一般のリモコンでは動作しない様にした。

手持ちのリモコン5種類で出力を確認。波形はこの中で一番出力が大きかったものである。

手持ちのリモコン5種類で出力を確認。波形はこの中で一番出力が大きかったものである。

一般のリモコン出力は100mS前後のパルス状になっているので、この積分回路が有るとパルスの波高が0.3V程度(写真右)になり動作しないが、今回の送信機では1秒程度押すことにするので、出力が発生する(写真左)。

不思議?なことに「赤外線リモコン受光モジュール」は38kHzの連続信号が来ても(送信ボタンを押しっぱなしでも)1秒程度で出力が止まるというのが判った。

以前、連続信号だと到達距離が伸びなくて、断続信号にしたところ延びたのは、このせいと、今回のことでやっと判った。

秋月から購入した各種モジュールを試してみたが、感度に結構差が有る様だ。

「PL-IRM2161-C438.pdf」をダウンロード

これを、タッチセンサーに接続すれば押すごとにON/OFF可能だろう。

2時まで、八千代町こどもフィスティバルおもちゃ病院だったので、閉院後、サークルに加わった。

進行が一番早いリーダーは、リクエストの有ったものについて回路を探して、部品を用意して製作している。

前回から「10点ルーレット」の製作に取り掛かったが、使用するロジックICの手持ちが無かったので、手配し、今日入れて見て動作確認した。多少配線漏れが有った様だが、正常に動作した。

前回から「10点ルーレット」の製作に取り掛かったが、使用するロジックICの手持ちが無かったので、手配し、今日入れて見て動作確認した。多少配線漏れが有った様だが、正常に動作した。

回路は「電子ルーレットを作ろう」をそのまま使わせてもらった。

ところが、最後に止まったところだけLEDが点灯するはずが、他のLEDのうっすらと点灯するという不思議な現象が有った。

調べて見ると、電源スイッチが基本回路ではメインに入っているが、今回製作したものはLEDのコモン側(アノード)だけスイッチに関係無く、常時VCC印加状態でした。

【怪我の功名】で、これもルーレットらしくて良いかなと思います。

皆さん「ヒカリ物」がお好きな様で、もう1人はLED4回路を順次点灯させる「流れ矢印」の工作を作って来た。これもタイマーIC(LMC555)によるクロック発振器とロジックICの74HC175(D-FF)を使ったものだ。

ところが、全て点灯しっぱなしになる。オシロで観測するとクロックが発振していない。宿題で定数・接続を調べてもらうことにした。

私は、ずっとトラブルシュートが出来なかった「人感センサー」について、原因が見つかり(1箇所配線漏れ)動作したので、披露した。専用IC(BISS0001)を使っているので、イマイチ動作が理解出来ていない。後日、秋月のキット回路で組んでみようと思っている。

前回に続き、バーサライタのハード/ソフトの摺り合わせが最終段階を迎え、お互いホワイトボードに書いて論議したり、ハードに対してパソコンプログラムのデバックを行っていた。やはり、こういったことはパソコンのメールだけでは説明が付かないので難しい。

皆さんの進行具合を見ると

1.リチウムイオン電池充電器(配線中)

2.光もしもし電話(配線中)

3.タッチセンサー(配線完了だが動作しない)

4.全て完成(2名)

とばらばらで

3項のトラブルシュートを行ったが、当方の変更図面を渡し忘れでの定数変更、シャントレギュレータ方向違いが有り、お詫びして、途中までは動作確認出来た。定数変更は時間切れで後日交換してもらう様、部品を渡した。

4項について、一人はトライアックを使用した交流負荷調整器と、もう一人は、やってみたいと要望の有った「電子ルーレット」についてネットで有ったロジックICを使った回路で作ってもらうことにした。ロジックICが1種類無かったので、購入することにした。

あとは、デスクトップパソコンのバックアップ用コイン電池交換を依頼されたので、分解して交換した(CR2032使用)。