車の通過検出に距離センサーが使えないかと先のブログで実験報告をしたところ記事を見たja7jqjさんから「焦電センサーも使えるのでは」とメールが有り、連休を利用し、秋月のIntelligentLEDライト(単4乾電池付)を改造して実験してみました。

車の通過検出に距離センサーが使えないかと先のブログで実験報告をしたところ記事を見たja7jqjさんから「焦電センサーも使えるのでは」とメールが有り、連休を利用し、秋月のIntelligentLEDライト(単4乾電池付)を改造して実験してみました。

どうも赤外線だけに感知というのが頭に有り、車(特に、急速に伸びているハイブリッドまたは電気自動車)は赤外線が出ない(少ない)ので検出出来ないのではと気になっていたのだが、話を聞くと赤外線の温度変化を検出しているとのことで、実際サーマルカメラで撮影された画像も送ってもらい、今回の用途にも使えることを確信した。

どうも赤外線だけに感知というのが頭に有り、車(特に、急速に伸びているハイブリッドまたは電気自動車)は赤外線が出ない(少ない)ので検出出来ないのではと気になっていたのだが、話を聞くと赤外線の温度変化を検出しているとのことで、実際サーマルカメラで撮影された画像も送ってもらい、今回の用途にも使えることを確信した。

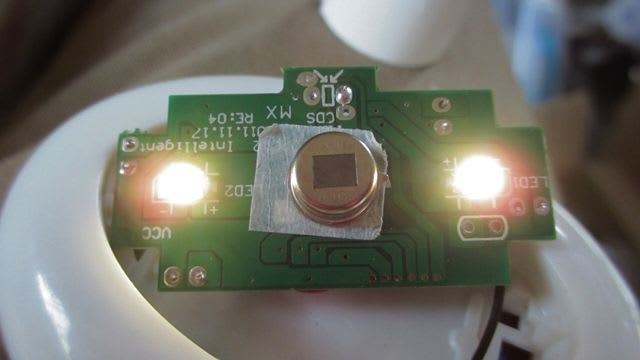

cdsは取り外し、車通過検知用にするために、タイマー時間(XT)を短くするのに、焦電型赤外線センサ専用IC LP0001の回路図から時定数にしているコンデンサはC1であろうと推測し、取り外し、1000PFに変更しました。これで0.5~1sec程度でしょうか。

cdsは取り外し、車通過検知用にするために、タイマー時間(XT)を短くするのに、焦電型赤外線センサ専用IC LP0001の回路図から時定数にしているコンデンサはC1であろうと推測し、取り外し、1000PFに変更しました。これで0.5~1sec程度でしょうか。

でもこのフレネルレンズは感度が悪い(1m程度までで下記ja7jqjさんの考察)ので秋月の超高感度焦電センサー用レンズに交換しました。

でもこのフレネルレンズは感度が悪い(1m程度までで下記ja7jqjさんの考察)ので秋月の超高感度焦電センサー用レンズに交換しました。

すると人間では14mまで反応します。

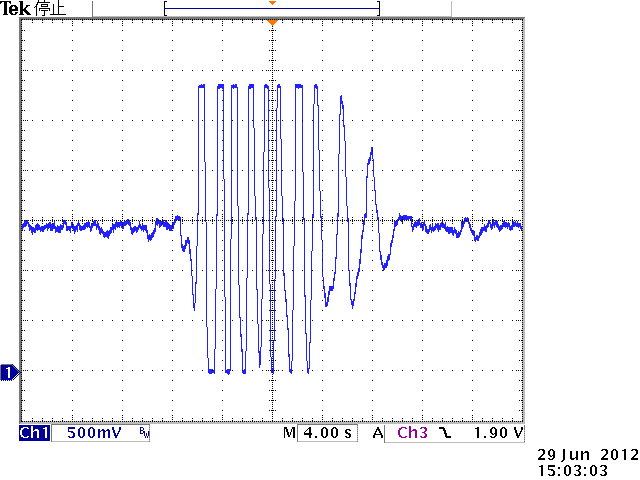

2個有る各センサーの範囲に入った時と出た時の両方(計4回)で反応します。(下記解説)

ICのシーケンスの切り替えにもよる(下記)。

方向性が有り、X方向(横長)に設置したのが感度良好です。

使われていたのは焦電型赤外線センサはD203Sで一般的なRE200Bなどと同様な特性です。

aitendoで店頭在庫が無かったRE46Bだと無方向性になる様ですが。

【ja7jqjさんの考察】

●センサーとレンズの感光エリア

元々ついているフレネルレンズはドーム型でドームの中にフレネルレンズが多数設置されそれぞれの方向に感度のピークが存在します。近距離用に間違い有りません。

センサーD203sは受光面が2つ有りその差分で出力信号が出ます。

秋月の超高感度焦電センサー用レンズはレンズが一つで遠くに焦点を結ぶようになっていますので、

感度領域が縦に並ぶようにすると横に移動する物体に対し感度が高くなります。

超光感度用レンズは検出角度が狭くなりますので設置場所を選べば余計な信号を拾わないので今回の用途には向いていると思います。

RE46Bはセンサーが4カ所受光面が有りクロスするように配置して無指向性にしています。

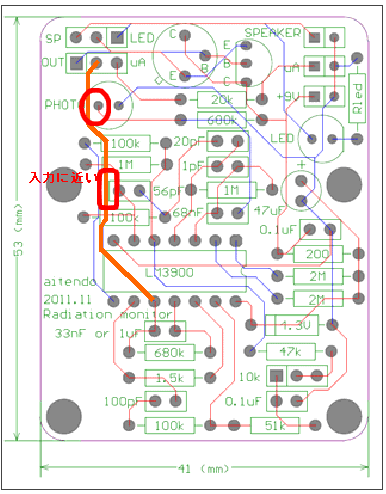

D203sを使って横移動用に配置した方が感度が良いと思います。 センサーD203の感光エリアを左図の赤で示しました。

センサーD203の感光エリアを左図の赤で示しました。

秋月の”超高感度焦電センサー用レンズ”はデーターシートから焦点距離が18.6mm、レンズ有効径が18.6mmΦと有ります。

センサーの感光エリアは1×2mmが2個1mm離れて配置してありますから、これに秋月のレンズを取り付けると10m先に54cm×108cmの感光エリアが2個あり片方のエリアに背景と温度の異なる物質が入るとセンサーから信号が出ることになります。

その物体が背景より温度が高いか低いかで信号の極性が変わります。

絵を描いて説明するとわかりやすいと思いますが!

センサーの角度を90度変えるとエリアの90度変わります。 秋月600円のセンサーのフレネルレンズを内側から写した写真。

秋月600円のセンサーのフレネルレンズを内側から写した写真。

焦点距離は不明ですが5mm以下でしょう。

被検出検出エリアは先のレンズに比べかなり大きくなります。

さらにレンズは19個有りレンズの中心が写真から分かるとおりの方向に向いています。

被検出エリアは38個有ります。

信号は19個をまとめた物と残りの2つの信号の差になりますがわかりにくいかな?

ということで遠くの被検出物の信号はかなり小さくなりますので、近距離用となり、用途に向いています。方向性があり横方向に感度が高いです。

●感度を悪くするには

フィルターを入れれば良いのは分かりますが、何がフィルターになるのか、オシロスコープで信号を見ながら前にフィルターになりそうな物をかざしてみるしか有りませんね。

フレネルレンズの前に絞りを入れてもいいと思います。

丸く穴を開けた紙などを接着すれば感度は落ちます。

感度は穴の面積に比例して落ちるでしょう。

●ICの動作

1ピンは3.3V(電源)につながっています。(A=1 : re-triggerable)

3,4ピンのCRで出力パルス幅が決まります。Output pulse width control

5,6ピンのCRでトリガー禁止のパルス幅が決まります。Trigger inhibit control

1台の車の通過でパルスが複数発生します。

3,4ピンのCRで出力パルス幅が決まり、

5,6ピンのCRで決めた時間信号を受け付けない時間が設定できますので、

1台の通過時間を調べて5,6ピンのCRを決めればいいのではないでしょうか。

LEDの+(アノード)はVCCに-(カソード)はドライブ用トランジスタのコレクタに接続されている様です。線を引き出してこれを315MHz送信機に信号を渡せば(フォトカプラを予定)遠隔受信可能となる予定です。