先日、キティちゃんソーラーライトの修理依頼があったのと、サークルでもソーラー発電に興味を持っている方がいるのをきっかけに、手持ちIC(aitendo製YX861A)でも作ってみることにした。

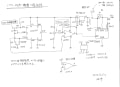

電池1~3本に対応(回路は異なる)しているが、2本用(単三-Ni-MH)で製作した。

スイッチ切り替えで常時点灯とフラッシュ(間欠)点灯が出来る。ON/OFF比はR1/R2で設定する。

一応は動作している様で、暗くなると自動点灯(太陽電池の電圧で検出)する。

自動点灯に特化しているので、そのままでは、充電しておいて必要な時だけ点灯させるには、スイッチが必要となる。

最初LEDをON/OFFする様にしたが、オシロで観測してみると、OFFにしてても、スイッチング回路は動作しているので電流を消費してしまう。

そこで、Lx端子とインダクタ間をON/OFFする様にしたところ、OFF時では720μAの消費電流でした。

スイッチング周波数は680μH時125kHz(7.65μs間隔でOn時間は4.75μs)で入力電圧に関係無く一定している。

入力2.0V スイッチング波高3.12V 消費電流10mA

入力2.4V スイッチング波高3.56V 消費電流70mA

入力3.6V スイッチング波高4.96V 消費電流190mA

参考:インダクタを68μHにしてみると、制限抵抗を入れないと点灯しない。発振周波数は200kHzだった。

入力電圧が2V以下だと、白色LEDは点灯しなくなるので、昇圧回路はHT7733/7750等を組み合わせたのが良さそうな感じがする。

あるいは、データーシートの1.25V用回路で動作するかである。