「先々への心配、茅の刈り取り」

ビニールマルチを撤去したのは、それで良いのだが心配事が生まれた。

最も生育の早い畝の根元に様子である。

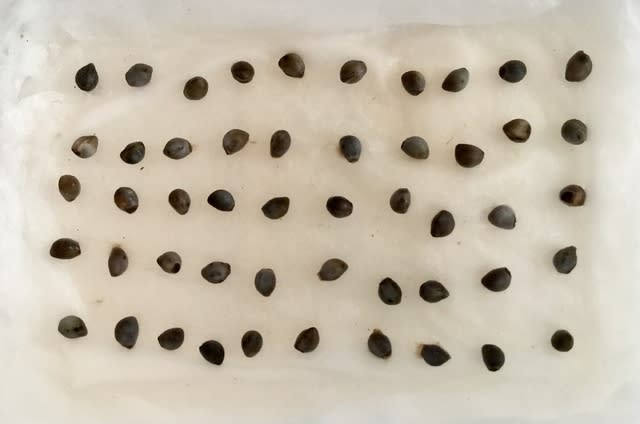

定植後間も無く、カットした茅を敷き詰めた。下草は心配していなかったが

避けるべき表土を振り叩いたので、時期になるとアカザ等の草が密生して困惑した。

しかし、その後ほとんど下草は出て来ない。カット茅の効果である。

茅は土手草として有用なので、こんもり茂っている。

これを利用しない手はない。大急ぎで刈り取る。

土手の茅を全て、刈り払い機で刈り倒す。大汗をかいた作業であった。

唯一の動力機械である。土手の立ち位置が不安定で膝への負担が気掛かりであった。

翌日には、押し切りでカット。長い畝だったのでかなりの量をカットする。

ビニールマルチを取り除いたので早速、あちこちでムラサキサギゴケが咲き始める。

ハエドクソウ科の多年草で、紫草とは分類は異なる。

畝で早速に出て来たのはスギナである。裸になった畝の表土はこのままだと、手に負えなくなる。

もう、秋の草が出始めてエノコログサ(ネコジャラシ)の密生となる。

「ひらめきて やらずもがなの おおしごと」

ビニールマルチを撤去したのは、それで良いのだが心配事が生まれた。

最も生育の早い畝の根元に様子である。

定植後間も無く、カットした茅を敷き詰めた。下草は心配していなかったが

避けるべき表土を振り叩いたので、時期になるとアカザ等の草が密生して困惑した。

しかし、その後ほとんど下草は出て来ない。カット茅の効果である。

茅は土手草として有用なので、こんもり茂っている。

これを利用しない手はない。大急ぎで刈り取る。

土手の茅を全て、刈り払い機で刈り倒す。大汗をかいた作業であった。

唯一の動力機械である。土手の立ち位置が不安定で膝への負担が気掛かりであった。

翌日には、押し切りでカット。長い畝だったのでかなりの量をカットする。

ビニールマルチを取り除いたので早速、あちこちでムラサキサギゴケが咲き始める。

ハエドクソウ科の多年草で、紫草とは分類は異なる。

畝で早速に出て来たのはスギナである。裸になった畝の表土はこのままだと、手に負えなくなる。

もう、秋の草が出始めてエノコログサ(ネコジャラシ)の密生となる。

「ひらめきて やらずもがなの おおしごと」