「2022栽培地、畝作りスタート」

厳しかった冬の気配が消えて、待ちに待った畑作業をスタート。

しかし、四周の山並みには雪が残り吹く風は冷たい。

紫根の収穫が目的である。直根が45cmにまで生育するので、深く耕作する。

耕作放棄の畑の最下部。廃材を持ち込んで腰掛けての作業を思い付いた。

深さ、50cmを天地返しにする。ピッケルは数年前から都合良く利用している。

腰掛けての作業は楽と思いきや、腰、膝を屈しての作業で長時間は無理であった。

表土上部10cmは腐葉土で、その下は黄土色の粘土質の地層である。

細く長い根は数m離れた桑の木の根。白く太い根はヒルガオの根。共に駆除する。

以前は、深く耕作せず、畝の下に大きな石があり生育も悪く収穫に苦労した。

今の所、大きな石は出てこない。3cm大の石コロを取り除く程度である。

60cm幅で、手前の竹の棒のテープは25cm間隔でおよそ1mに相当する箇所である。

膝を折ったり、腰を曲げたりして春先の草を剥いで、黒い土を振り落す。

掘り起こした土は、しっかり踏み固めて置く。マルチは草マルチを予定。

腰掛けての作業で、体調を崩してしまった・・・・長時間労働でもあった。

膝、腰を曲げ血行障害があったのだろうか、翌日歩行不能となってしまった。

2日間寝たきりとなって、何とか本日作業続行。

秋苗は300本以上が新芽で生育中。栽培は今年で最後となろう・・・・。

「なえうえて さいごとなるか うねつくり」

厳しかった冬の気配が消えて、待ちに待った畑作業をスタート。

しかし、四周の山並みには雪が残り吹く風は冷たい。

紫根の収穫が目的である。直根が45cmにまで生育するので、深く耕作する。

耕作放棄の畑の最下部。廃材を持ち込んで腰掛けての作業を思い付いた。

深さ、50cmを天地返しにする。ピッケルは数年前から都合良く利用している。

腰掛けての作業は楽と思いきや、腰、膝を屈しての作業で長時間は無理であった。

表土上部10cmは腐葉土で、その下は黄土色の粘土質の地層である。

細く長い根は数m離れた桑の木の根。白く太い根はヒルガオの根。共に駆除する。

以前は、深く耕作せず、畝の下に大きな石があり生育も悪く収穫に苦労した。

今の所、大きな石は出てこない。3cm大の石コロを取り除く程度である。

60cm幅で、手前の竹の棒のテープは25cm間隔でおよそ1mに相当する箇所である。

膝を折ったり、腰を曲げたりして春先の草を剥いで、黒い土を振り落す。

掘り起こした土は、しっかり踏み固めて置く。マルチは草マルチを予定。

腰掛けての作業で、体調を崩してしまった・・・・長時間労働でもあった。

膝、腰を曲げ血行障害があったのだろうか、翌日歩行不能となってしまった。

2日間寝たきりとなって、何とか本日作業続行。

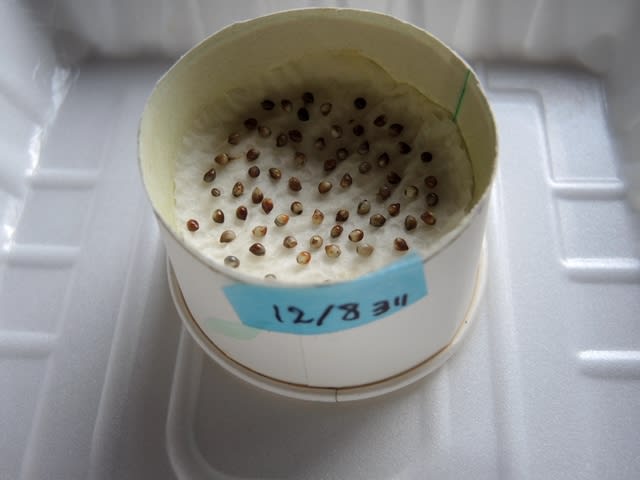

秋苗は300本以上が新芽で生育中。栽培は今年で最後となろう・・・・。

「なえうえて さいごとなるか うねつくり」