「久し振りの藍染めである」

数年間寝かせて保管していた藍乾燥葉の染色力の確認でもある。

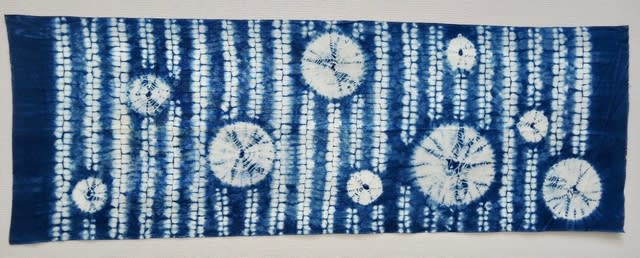

白地のバンダナが残り何枚かあったのも気になっていた。

藍建ては、数年間やっていないので資料を探さないと思いだせない。

乾燥葉300g を使った資料が出て来たので、助かった。

蔵出しの乾燥葉である。数年寝かせる事で、その染色力の強さを実感する事になる。

乾燥葉100g では水1.5Lで3回重ねて、計4.5L の染め液の抽出となった。

藍建の前に灰汁抜きの作業工程があるので、これには時間を要した。

加熱後3時間程放置するとかなり強い灰汁が抜ける。この工程は意味はあるが省略したいと思う。

灰汁抜きの乾燥葉にして商品化する事を思い付く。

圧縮蓼藍乾燥葉は過去「2016-08-16 20:30:15 | 藍染め」をご覧ください。

1回目の染色、染め液から布を引き出すと、この様な黄色く染まった状態で出てくる。

Ph8~11の強アルカリ性の染め液を絞って広げると、空気中の酸素で還元して徐々に青くなる。

染め回数を重ねると段々と濃度が濃く緑色となる。木綿より麻布の方が高濃度となる。

絹地は染色不可。

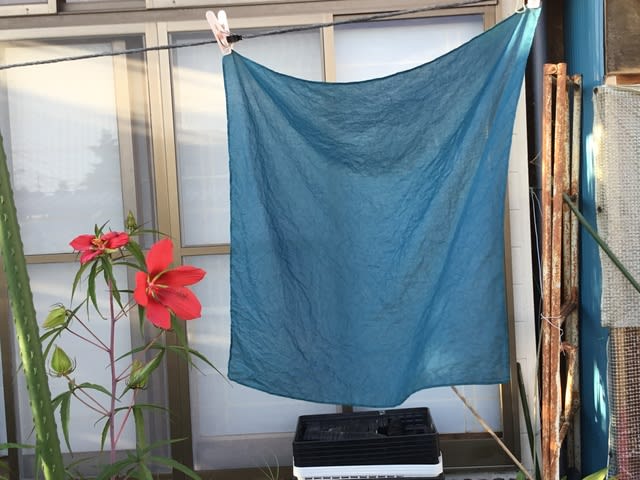

物干しで乾燥して染色工程は終了となる。

蓼藍の染色力は生葉染めから始まって、古来からの発酵建と多様な染色方法がある。

40年以上も前になるが、京都の「草木染め研究所」で初めて体験した頃は防染糊を使う時代であった。

この糊作りは型染めに必須の材料でもあった。

餅粉と小紋糠の割合が微妙であった。その後、藍全面の染め布から藍を脱色する方法へと変わった。

「あいぞめの へんかしんてん わかれみち」

「参考」

乾燥葉ハイドロ建ての藍染めレシピ

数年間寝かせて保管していた藍乾燥葉の染色力の確認でもある。

白地のバンダナが残り何枚かあったのも気になっていた。

藍建ては、数年間やっていないので資料を探さないと思いだせない。

乾燥葉300g を使った資料が出て来たので、助かった。

蔵出しの乾燥葉である。数年寝かせる事で、その染色力の強さを実感する事になる。

乾燥葉100g では水1.5Lで3回重ねて、計4.5L の染め液の抽出となった。

藍建の前に灰汁抜きの作業工程があるので、これには時間を要した。

加熱後3時間程放置するとかなり強い灰汁が抜ける。この工程は意味はあるが省略したいと思う。

灰汁抜きの乾燥葉にして商品化する事を思い付く。

圧縮蓼藍乾燥葉は過去「2016-08-16 20:30:15 | 藍染め」をご覧ください。

1回目の染色、染め液から布を引き出すと、この様な黄色く染まった状態で出てくる。

Ph8~11の強アルカリ性の染め液を絞って広げると、空気中の酸素で還元して徐々に青くなる。

染め回数を重ねると段々と濃度が濃く緑色となる。木綿より麻布の方が高濃度となる。

絹地は染色不可。

物干しで乾燥して染色工程は終了となる。

蓼藍の染色力は生葉染めから始まって、古来からの発酵建と多様な染色方法がある。

40年以上も前になるが、京都の「草木染め研究所」で初めて体験した頃は防染糊を使う時代であった。

この糊作りは型染めに必須の材料でもあった。

餅粉と小紋糠の割合が微妙であった。その後、藍全面の染め布から藍を脱色する方法へと変わった。

「あいぞめの へんかしんてん わかれみち」

「参考」

乾燥葉ハイドロ建ての藍染めレシピ