「雪が来た!春苗の播種を急ぐ」

栽培地の畑に苗床を予定していた。晩秋に播種を予定していたのだが体調が思わしくない。昨日は最高気温8℃、風が強く外出は無理だった。

今朝、家々の屋根が白い。霜ではなく、雪であった。日中風はなく、日差しもあったので種を持って畑へ行く。遠く志賀高原方面は雪である。

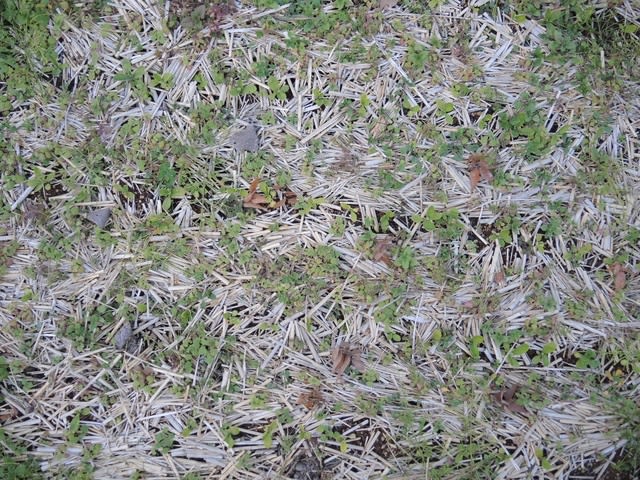

板を使って種播きの条立てをする。7列できた。

1粒1粒を溝に置いていく。全粒発芽するとは思えないので間隔は狭い。

南からカメラで記録。右上の小石を目印とする。

その小石を手前に記録。東側である。各列110粒である。

半分が発芽すると350本。秋苗と同じくらいの規模になるがどうだろうか。

種は昨年の残り種である。

長期間冷蔵庫内に置き忘れた種で、その保存環境の適否の実験の様な具合である。あまり期待はできない。

室内における発根セット。左側に(並)の種68粒、 右に(大)の種50粒

並の種68粒、5列13粒+3粒

大の種50粒、3列13粒+11粒

12月中の発芽を目当てにセットする。灯油ストーブ1台の室内における発芽試験である。確か昨年の11月末もこんな方法で発根を試みていた。今年はどうだろうか?

「にひきめの どじょうとなるか たねならべ」

栽培地の畑に苗床を予定していた。晩秋に播種を予定していたのだが体調が思わしくない。昨日は最高気温8℃、風が強く外出は無理だった。

今朝、家々の屋根が白い。霜ではなく、雪であった。日中風はなく、日差しもあったので種を持って畑へ行く。遠く志賀高原方面は雪である。

板を使って種播きの条立てをする。7列できた。

1粒1粒を溝に置いていく。全粒発芽するとは思えないので間隔は狭い。

南からカメラで記録。右上の小石を目印とする。

その小石を手前に記録。東側である。各列110粒である。

半分が発芽すると350本。秋苗と同じくらいの規模になるがどうだろうか。

種は昨年の残り種である。

長期間冷蔵庫内に置き忘れた種で、その保存環境の適否の実験の様な具合である。あまり期待はできない。

室内における発根セット。左側に(並)の種68粒、 右に(大)の種50粒

並の種68粒、5列13粒+3粒

大の種50粒、3列13粒+11粒

12月中の発芽を目当てにセットする。灯油ストーブ1台の室内における発芽試験である。確か昨年の11月末もこんな方法で発根を試みていた。今年はどうだろうか?

「にひきめの どじょうとなるか たねならべ」