2日目の今日は下北半島を巡ります。下北半島と言えば、恐山、大間(マグロ)、仏ヶ浦ですが、更に加えて、本州最北東端の岬「尻屋崎(尻屋埼灯台)」を訪れます。

(2日目の予定。ご覧の通り、下北半島はその形から❝鉞(まさかり)❞に例えられます。そもそも遠い上に、❝鉞❞の頭の部分も広大なので最も旅程を立てづらいエリアです。)

(2日目の予定。ご覧の通り、下北半島はその形から❝鉞(まさかり)❞に例えられます。そもそも遠い上に、❝鉞❞の頭の部分も広大なので最も旅程を立てづらいエリアです。)

(参考)鉞(まさかり)

(ネットより拝借。下北半島の形そのもの。(笑))

(ネットより拝借。下北半島の形そのもの。(笑))

ドーミーイン青森の温泉大浴場は朝5時からやっていますので、まずは起き抜けの温泉から。

(昨晩浸かりましたが、ツルツル・ヌルヌルの私の好みの泉質。)

(昨晩浸かりましたが、ツルツル・ヌルヌルの私の好みの泉質。)

ご当地らしい演出も旅を盛り上げてくれます。

(この絵を描いた絵師の名前が紹介されていましたが、控えるのを失念しました。)

(この絵を描いた絵師の名前が紹介されていましたが、控えるのを失念しました。)

男湯の暖簾をくぐると、金魚たちがお出迎え。

(「金魚ねぶた」。県内各地の祭りで使われるようです。)

(「金魚ねぶた」。県内各地の祭りで使われるようです。)

旅の間に知ったことですが、「金魚ねぶた」は津軽の祭りに欠かすことのできない夏の風物詩だそうで、その由来は、江戸時代、金魚は一部の上流階級の間でしか飼うことができない高級魚だったので、庶民は金魚をねぶたにして祭りの時に子どもたちが提灯のように持って歩いた、とのこと。その後、「金魚」の名の通り金運をもたらす幸福の縁起物として工芸品になったようです。

湯上りに無料サービスのヤクルトを飲んで一休み。

(失礼して部屋に1本持ち帰りさせていただきました。(笑))

(失礼して部屋に1本持ち帰りさせていただきました。(笑))

湯上り処からの景色。

(青森港。「アスパム」が目立ちますね。)

(青森港。「アスパム」が目立ちますね。)

右手、下北半島の方向を見ると、遠くに幻想的な景色が広がっていました。

(ここからだと、下北半島ではなく、その手前の、浅虫温泉のある半島的な陸地が見えているのかもしれません。)

(ここからだと、下北半島ではなく、その手前の、浅虫温泉のある半島的な陸地が見えているのかもしれません。)

早朝6時半、立体駐車場から車を出庫してもらって出発です。

(朝6時半から駐車場の係の人が常駐。それより早い時刻ならホテルのフロントの人が対応してくれます。)

(朝6時半から駐車場の係の人が常駐。それより早い時刻ならホテルのフロントの人が対応してくれます。)

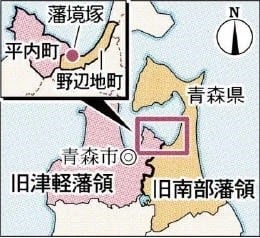

出発して30分くらいでしょうか、下北半島に入って行く前に、「藩境塚」という史跡に立ち寄ります。

(かなりマイナースポットで一度通り過ぎてしまいました。)

(かなりマイナースポットで一度通り過ぎてしまいました。)

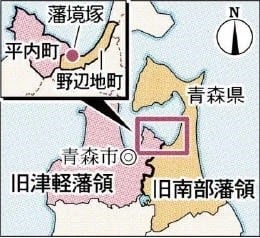

藩境塚はその名の通り、津軽藩と南部藩の境界に設けられた関所のような所。

(ネットより拝借。ちなみに、当時、津軽藩の中心地は弘前、南部藩は八戸。青森(市)は元々は善知鳥(うとう)村という漁村でした。)

(ネットより拝借。ちなみに、当時、津軽藩の中心地は弘前、南部藩は八戸。青森(市)は元々は善知鳥(うとう)村という漁村でした。)

当時は、藩をまたぐ移動が厳しく取り締まられていた時代。津軽藩と南部藩の❝出入口❞はここ野辺地の藩境塚一箇所だったということからも往時のたいへんさを偲ぶことができます。

(藩境塚にある番所「馬門御番所」。実は、この御番所、公衆トイレです。(笑) 実際に馬門御番所があったのはここから1km程離れた所で、この建物は御番所風に復元されたトイレ。また、大きな看板に書かれている通り、野辺地は北前船の寄港地で栄えていたということです。)

(藩境塚にある番所「馬門御番所」。実は、この御番所、公衆トイレです。(笑) 実際に馬門御番所があったのはここから1km程離れた所で、この建物は御番所風に復元されたトイレ。また、大きな看板に書かれている通り、野辺地は北前船の寄港地で栄えていたということです。)

建物の横に当時の「高札」を復元したものもありました。

(薄れて読み取りづらいですが、武具類、紅花、蝋漆油、綿麻、銀鉛硫黄、男女・牛馬、という文字がかろうじて分かります。ネットで調べてみると、この覚書には「手形が無い者は武具や火薬、人、染料などの持ち出しを堅く禁じる」という趣旨のことが書かれているそうです。)

(薄れて読み取りづらいですが、武具類、紅花、蝋漆油、綿麻、銀鉛硫黄、男女・牛馬、という文字がかろうじて分かります。ネットで調べてみると、この覚書には「手形が無い者は武具や火薬、人、染料などの持ち出しを堅く禁じる」という趣旨のことが書かれているそうです。)

藩境塚を出発して約2時間、陸奥湾に沿って北へ北へ走り、❝鉞❞の頭の上に突き抜けて、大間町に入りました。

(本日の昼食は大間のマグロの予定。)

(本日の昼食は大間のマグロの予定。)

一旦大間町は通過して、まずは仏ヶ浦観光に向かいます。

(仏ヶ浦のサイトより。「船で行ける極楽浄土」。昔々から訪れてみたいと頭の片隅にあった仏ヶ浦ですが、とにかくアクセスしづらいスポットで半ば諦めていました。)

(仏ヶ浦のサイトより。「船で行ける極楽浄土」。昔々から訪れてみたいと頭の片隅にあった仏ヶ浦ですが、とにかくアクセスしづらいスポットで半ば諦めていました。)

仏ヶ浦は❝鉞❞の刃の真ん中あたり。陸路でも行くことはできますが、駐車場から急坂を40分は歩くというほぼ登山らしく、様々な観光サイトでは遊覧船によるアクセスを推奨しています。ということで、私たちも「仏ヶ浦遊覧船」に乗ることに。発着は大間町を通過した佐井村の佐井漁港です。「佐井村立 津軽海峡文化館アルサス」の駐車場に車を停めます。

(漁港に面しています。)

(漁港に面しています。)

仏ヶ浦遊覧船は、運航期間4月~10月、1日2便(10:30と13:00)で、仏ヶ浦まで片道30分、上陸して散策30分、佐井港への帰路30分という1時間半の仏ヶ浦ツアーです。今日の観光プランをあれこれ考えて、私たちは10:30の便を予約。これに間に合うために今朝は6時半にドーミーイン青森を出発しました。

(「予約者専用キップ売場」とありますが、予約しなくても余裕で乗船できると思います。(笑))

(「予約者専用キップ売場」とありますが、予約しなくても余裕で乗船できると思います。(笑))

遊覧船運航会社が毎朝当日の運航状況をサイトにアップしてくれていますが、本日は無事通常運航です。

(サイトは結構しっかりした作りですが、現場はアナログ感満載です。(笑))

(サイトは結構しっかりした作りですが、現場はアナログ感満載です。(笑))

遊覧船料金は1人3000円。そこそこの値段ですが、最初で最後でしょうから全然OKです。

(キップ、1人に1枚出すのではなく、「×2」とか「大2」と手書き。(笑) パンフレットは人数分いただけます。)

(キップ、1人に1枚出すのではなく、「×2」とか「大2」と手書き。(笑) パンフレットは人数分いただけます。)

かなり余裕をもってホテルを出発したつもりですが、藩境塚に立ち寄ったりしていたので、30分前到着というところ。下北半島の広大さを実感しました。乗船開始まで20分程ありますので、「アルサス」の2階「展望室」に行ってみました。

(普通の2階でした。テラスなどはなく、外に出ることはできません。)

(普通の2階でした。テラスなどはなく、外に出ることはできません。)

ちょっとだけ景色が良かった。

(桟橋に縦列で停泊しているのが、ニューしもきた1号・2号。)

(桟橋に縦列で停泊しているのが、ニューしもきた1号・2号。)

1階にはお土産物売り場もあって、大間のマグロコーナーが一番大きかったです。

(仏ヶ浦観光の後、ご当地大間の港の寿司屋で「大間まぐろ」を堪能しますので、ここではチラ見のみ。)

(仏ヶ浦観光の後、ご当地大間の港の寿司屋で「大間まぐろ」を堪能しますので、ここではチラ見のみ。)

各地の産業・文化に触れるのも旅の醍醐味ですが、「仏ヶ浦裂き織り」とは何でしょう。

(「仏ヶ浦裂き織り」、「南部裂織」とありますので、ご当地の織物だと思います。)

(「仏ヶ浦裂き織り」、「南部裂織」とありますので、ご当地の織物だと思います。)

ネットで調べてみると、「裂き織り」とは、古い布を裂いて横糸に使う織物で、綿が貴重だった江戸時代、南部藩の各地で受け継がれてきた、古い布を再利用する庶民の織物のようです。

さて、乗船時刻となりました。ニューしもきた1号に向かいます。

(あまり「ニュー」という感じではありませんが。(笑))

(あまり「ニュー」という感じではありませんが。(笑))

事前リサーチによると、遊覧船は行きは左側の席がおススメとのこと。海岸線の景色がずっと左側に展開するから。その通り左側の席に座ることができましたが、前方数列は立入禁止でした。

(内装もかなり年季が入っています。安全性に問題はないと信じたいと思いますが、なぜ立入禁止なのか、、、。)

(内装もかなり年季が入っています。安全性に問題はないと信じたいと思いますが、なぜ立入禁止なのか、、、。)

出航して20分を過ぎる頃から奇岩の海岸線が現れます。

(船は更に進んで、間もなく仏ヶ浦の桟橋に到着します。)

(船は更に進んで、間もなく仏ヶ浦の桟橋に到着します。)

素人でも分かる接岸の操船の上手さ。北の海の船頭さんの技術の高さでしょうか。

(それでは散策に行って来ます。)

(それでは散策に行って来ます。)

コンクリートで広々と整備された桟橋だったのがちょっと意外。

(桟橋の足元に見える海は透明度抜群で、小魚がわんさかいます。)

(桟橋の足元に見える海は透明度抜群で、小魚がわんさかいます。)

散策路も途中まではこんな感じで整備されています。

(歩きやすくて助かります。自販機などはありませんが、トイレはあります。)

(歩きやすくて助かります。自販機などはありませんが、トイレはあります。)

造られた散策路も途切れて、いよいよ本格的に仏ヶ浦を歩きます。

(中央に見える祠へ続く階段から断崖の上に向かって道があるようで、おそらくそれを登り続けると陸路の駐車場に出るのだと思います。ここから見ただけでもまさに断崖の急坂。)

(中央に見える祠へ続く階段から断崖の上に向かって道があるようで、おそらくそれを登り続けると陸路の駐車場に出るのだと思います。ここから見ただけでもまさに断崖の急坂。)

歩き始めると、極楽浄土かどうかは別として、非日常の景色の中に没入しますので、巨岩のサイズ感も相俟って不思議な感覚を覚えるのは確かです。ちなみに、パンフレットによると、巨岩には全て名前が付いています。

(右の巨岩は「屏風岩」。)

(右の巨岩は「屏風岩」。)

(「天龍岩」。手前を人が2人歩いていますが、岩の麓に行くと、天龍岩のとんでもないサイズ感が実感できます。)

(「天龍岩」。手前を人が2人歩いていますが、岩の麓に行くと、天龍岩のとんでもないサイズ感が実感できます。)

(天龍岩の背面と、手前は「香爐岩」、右に見切れているのは「双鶏門」。)

(天龍岩の背面と、手前は「香爐岩」、右に見切れているのは「双鶏門」。)

巨岩の間を縫うように歩くことができ、結構奥まで進むことができますが、上陸時間は30分ですので、適当な所で引き返す必要があります。私たちも足元が悪くなった所で折り返して桟橋に戻って来ました。

(海面に美しく逆さに映る「岩龍岩」。実際に見ると、もっとスケールが大きく美しいです。)

(海面に美しく逆さに映る「岩龍岩」。実際に見ると、もっとスケールが大きく美しいです。)

足元の海中を見ると、アオリイカの子どもたちが群れていました。

(捕食されないように黒く保護色になっているのでしょうか。)

(捕食されないように黒く保護色になっているのでしょうか。)

30分はあっという間でした。一度は訪れてみたかった仏ヶ浦、素晴らしかったです。

(名残の1枚。(笑))

(名残の1枚。(笑))

帰路は船内ではなく、後部の船外席に座りました。出航すると、散策ではたどり着けなかった❝奥地❞の巨岩方向の景色を望むことができました。

(大きな双子のような巨岩が緑を挟んでそびえていますが、左が「帆掛岩」、右が「蓬莱山」だと思います。その前に広がる砂浜が「極楽浜」ですが、ここからだと良く分からないですね。)

(大きな双子のような巨岩が緑を挟んでそびえていますが、左が「帆掛岩」、右が「蓬莱山」だと思います。その前に広がる砂浜が「極楽浜」ですが、ここからだと良く分からないですね。)

仏ヶ浦を出て15分以上経っていると思いますが、往路に船内放送で説明のあった「願掛岩」、復路で写メを撮ることができました。

(角度的に分かりづらいですが、2つの巨岩から成っています。左が「女岩」、右が「男岩」。荒海に出ていく漁師はこの願掛岩に漁の安全を祈ったそうです。)

(角度的に分かりづらいですが、2つの巨岩から成っています。左が「女岩」、右が「男岩」。荒海に出ていく漁師はこの願掛岩に漁の安全を祈ったそうです。)

佐井港に戻って来ました。時刻はちょうど12時。ここから大間港までは20分というところ。事前リサーチしておいた大間の寿司屋へ向かいます。

(目の前が大間港という「浜寿司」が本日の昼食場所です。)

(目の前が大間港という「浜寿司」が本日の昼食場所です。)

「浜寿司」は地元でも人気のようで、昼食時ですので混んでいないかと心配したのですが、、、。

(店頭に置かれている順番待ちの帳面は全て消し込み済み。ちょうど別のご夫婦が出て来られて満面の笑顔で「美味しかったですよぉ~。」と教えてくれました。これは期待できます。)

(店頭に置かれている順番待ちの帳面は全て消し込み済み。ちょうど別のご夫婦が出て来られて満面の笑顔で「美味しかったですよぉ~。」と教えてくれました。これは期待できます。)

で、お店の方は空いていました。(笑)

(お店の人のやり取りを聞いていると、お昼のピークは終わったようです。)

(お店の人のやり取りを聞いていると、お昼のピークは終わったようです。)

お値段はもちろん安くはないですが、大間のマグロを大間で食べる、一生に一度の経験ですので、ここは好きなものをいただきます。

(メニューの表・裏。東京で食べることを思えば、激安だと思います。)

(メニューの表・裏。東京で食べることを思えば、激安だと思います。)

私は「特上丼」。

(大トロ、中トロ、赤身が盛り合わされています。隙間なく大間マグロ。)

(大トロ、中トロ、赤身が盛り合わされています。隙間なく大間マグロ。)

妻は「本鮪握り盛り合わせ」。

(大トロ、中トロ、赤身の握りと鉄火巻き。)

(大トロ、中トロ、赤身の握りと鉄火巻き。)

地元の寿司屋で食べているというシチュエーションもありますが、言葉で表せない美味しさです。これまでの旅で食べた食事の中で、「ベラビスタ スパ&アリーナ尾道」の「鮨 双忘」とともに、思い出に残るトップ5に入るのではないでしょうか。夫婦ともに大満足の大間のマグロ食べ尽くしの昼食でした。

昼食後は大間崎の観光です。「大間崎」、「大間埼灯台」、「ここ本州最北端の地碑」などを見学します。

(この1枚に、シンボル4点が映っています。写真左奥に小さく「大間埼灯台」、手前に「大間崎」の標、「まぐろ一本釣の町」のオブジェ、右奥に「こゝ本州最北端の地」の石碑。無理やり入れてみました。(笑))

(この1枚に、シンボル4点が映っています。写真左奥に小さく「大間埼灯台」、手前に「大間崎」の標、「まぐろ一本釣の町」のオブジェ、右奥に「こゝ本州最北端の地」の石碑。無理やり入れてみました。(笑))

大間崎の少し沖にある弁天島に建つ「大間埼灯台」。

(向こうに薄っすら見えるのは北海道の大地、函館あたりか。何とも言えない雰囲気のある灯台ですが、危険と隣り合わせの荒れる津軽海峡を航行する船の安全を守っています。)

(向こうに薄っすら見えるのは北海道の大地、函館あたりか。何とも言えない雰囲気のある灯台ですが、危険と隣り合わせの荒れる津軽海峡を航行する船の安全を守っています。)

「こゝ本州最北端の地」の石碑。

(本州最北端に立ちました!)

(本州最北端に立ちました!)

この石碑近くの地面に、各地の「最〇端」を紹介する日本列島が描かれています。

(鹿児島の大隅半島には何度か行っていますが、訪れた南限としては「雄川の滝」まで。ということで「本土最南端 佐多岬」は未踏ですが、この地図に書かれているその他の「最〇端」はいずれも訪問済みです。「本州最西端 毘沙ノ鼻」には九州勤務時代、一人旅で、「四国最南端 足摺岬」と「本州最南端 潮岬」にはブログを始める前に家族旅行で、それぞれ旅の途中に訪れたことがあります。結構行ってるなぁ、、、。(笑))

(鹿児島の大隅半島には何度か行っていますが、訪れた南限としては「雄川の滝」まで。ということで「本土最南端 佐多岬」は未踏ですが、この地図に書かれているその他の「最〇端」はいずれも訪問済みです。「本州最西端 毘沙ノ鼻」には九州勤務時代、一人旅で、「四国最南端 足摺岬」と「本州最南端 潮岬」にはブログを始める前に家族旅行で、それぞれ旅の途中に訪れたことがあります。結構行ってるなぁ、、、。(笑))

で、実際に見てみたかったオブジェ「まぐろ一本釣の町 おおま」。

(荒れる津軽海峡、命がけのマグロ漁という厳しさを感じさせない、どこなくユーモラスなオブジェは実際にはどんなものなのか見てみたかったので。で、実際に見た感想は、見たまんまちょっとほんわかしていました。(笑))

(荒れる津軽海峡、命がけのマグロ漁という厳しさを感じさせない、どこなくユーモラスなオブジェは実際にはどんなものなのか見てみたかったので。で、実際に見た感想は、見たまんまちょっとほんわかしていました。(笑))

大間崎はこんな感じで整備されていますが、陸地の方を見ると、お土産物屋さんがあるものの、ちょっと寂しい感じがします。

(基本的には北の漁師町という一本芯が通った雰囲気も感じます。この奥に大きな駐車場があります。)

(基本的には北の漁師町という一本芯が通った雰囲気も感じます。この奥に大きな駐車場があります。)

公衆トイレも含めて、町はマグロ推しです。(笑)

(マグロのシルエットが妙にシブい。(笑))

(マグロのシルエットが妙にシブい。(笑))

大間を出発して次は一路、本州最北東端の岬「尻屋埼灯台」をめざします。❝鉞❞の上部を端から端へ走ります。

(大間を出発して少し行くと、「下風呂温泉郷」があります。今回の旅を計画している中で、この温泉地のひなびた民宿に泊まることも案として検討しました。)

(大間を出発して少し行くと、「下風呂温泉郷」があります。今回の旅を計画している中で、この温泉地のひなびた民宿に泊まることも案として検討しました。)

❝鉞❞の頭の端から端までの所要時間は約1時間。尻屋崎は住所としては下北郡東通村(ひがしどおり)。灯台への最後のアプローチにはゲートがあります。

(ゲートには通行可能期間があって、4/1~4/30は8:00~15:45、5/1~11/30は7:00~16:45、12/1~3/31は閉鎖となります。派手な「クマ出没 注意!」の看板がありますが、今回の旅では高速道を含め、ツキノワグマとの遭遇注意が至る所で喚起されていました。)

(ゲートには通行可能期間があって、4/1~4/30は8:00~15:45、5/1~11/30は7:00~16:45、12/1~3/31は閉鎖となります。派手な「クマ出没 注意!」の看板がありますが、今回の旅では高速道を含め、ツキノワグマとの遭遇注意が至る所で喚起されていました。)

ゲートを通過して数分走ると、灯台が見えてきました。

(最果ての地の風情を感じます。)

(最果ての地の風情を感じます。)

駐車場から灯台までは少し歩きますが、訪れる人もほとんどいない寂寥感たっぷりです。

(仏ヶ浦や大間、恐山までは旅行社もカバーしていますが、尻屋埼灯台をツアーに入れている旅行社はほとんどないのでは。)

(仏ヶ浦や大間、恐山までは旅行社もカバーしていますが、尻屋埼灯台をツアーに入れている旅行社はほとんどないのでは。)

本州最北東端の岬に建つ「尻屋埼灯台」です。

(この看板の裏に灯台カードのQRコードがないかと探しましたが、ありませんでした。残念。1876年(明治9)完成。高さ33mはレンガ造りの灯台としては日本一。)

(この看板の裏に灯台カードのQRコードがないかと探しましたが、ありませんでした。残念。1876年(明治9)完成。高さ33mはレンガ造りの灯台としては日本一。)

尻屋埼灯台から左の方向に岬の突端がありますが、そこに「お地蔵さま」がいらっしゃいます。

(強風が吹いていますので注意して進みます。)

(強風が吹いていますので注意して進みます。)

黒い墓石のように見えるのは、船が遭難して亡くなった方々の慰霊碑。尻屋崎沖は津軽海峡と太平洋が交わる要衝であり豊かな漁場ですが、ご当地特有の濃霧が発生することや、岩礁が広がることから、別名「難破岬」と呼ばれるほど遭難の多い所だったそうです。明治に入り各国との貿易が盛んになったこともあり、船の往来の安全を守るために尻屋埼灯台が建築されたそうです。お地蔵さまはそんな厳しい海に出る漁師やここを通る船の安全を見守るように佇んでいます。

(合掌。)

(合掌。)

湿気はありますが強風のせいか少々肌寒さも感じますので、早々に車に戻ります。実は、尻屋崎を訪れたかったのは、ここに放牧されている「寒立馬」(かんだちめ)と出会いたかったから。

(寒立馬の越冬放牧地のエリアは「アタカ」という地名のようです。)

(寒立馬の越冬放牧地のエリアは「アタカ」という地名のようです。)

いつでも馬に会えるわけではないようですが、今日は、、、いました!

(この景色を見たかったので、ここまで来た甲斐がありました。寒立馬は元々は農耕馬でしたが、頭数が激減し現在は保護され、30頭くらいにまで回復しているそうです。)

(この景色を見たかったので、ここまで来た甲斐がありました。寒立馬は元々は農耕馬でしたが、頭数が激減し現在は保護され、30頭くらいにまで回復しているそうです。)

道路を挟んで2つの放牧場に寒立馬がいました。

(もう一方の放牧場。こっちに近寄って来てくれないかなぁとしばらく見ていましたが、ずっと草を食べていました。(笑))

(もう一方の放牧場。こっちに近寄って来てくれないかなぁとしばらく見ていましたが、ずっと草を食べていました。(笑))

ビジターハウスと呼ぶにはミニサイズの小屋があって、その中に寒立馬のポスターが何種類も貼られていました。

(こんな景色が実際にあるのかというベストショット。(笑))

(こんな景色が実際にあるのかというベストショット。(笑))

ご当地馬を見るのは、宮崎の都井岬の「御崎馬」以来でしたが、馬のいる景色は何度見てもいいですね。大満足です。さて、次は下北半島と言えばの名所「霊場恐山 菩提寺」に向かいます。ここから恐山までは1時間弱です。まずは菩提寺の少し手前にある「三途の川」で車を停めて見学します。

(三途の川に架かる「恐山 太鼓橋」。ここにも「熊出没注意!」の看板。)

(三途の川に架かる「恐山 太鼓橋」。ここにも「熊出没注意!」の看板。)

三途の川というよりは太鼓橋の写メになりますが、「三途川」の石碑が雰囲気を盛り上げています。

(太鼓橋的な朱塗りの橋が架かる景色は各地にもあると思いますが、雰囲気と言うか空気と言うか、このあたりの気配、ちょっと違います。)

(太鼓橋的な朱塗りの橋が架かる景色は各地にもあると思いますが、雰囲気と言うか空気と言うか、このあたりの気配、ちょっと違います。)

脇には「奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)」がいます。

(左:奪衣婆、右:懸衣翁、夫婦です。奪衣婆はアニメ「鬼灯の冷徹」を観たことがある方ならご存知かと。(笑) 私は鬼灯の冷徹に登場する奪衣婆の強烈なキャラのことしか知らないので、この石板の説明で改めて勉強すると、奪衣婆は三途の川で死者の衣服を剥ぎ取る鬼婆で、懸衣翁は奪衣婆が剝ぎ取った死者の衣服を衣領樹の枝に掛けて重さを測る=生前の罪の重さを計る番人、とのことです。)

(左:奪衣婆、右:懸衣翁、夫婦です。奪衣婆はアニメ「鬼灯の冷徹」を観たことがある方ならご存知かと。(笑) 私は鬼灯の冷徹に登場する奪衣婆の強烈なキャラのことしか知らないので、この石板の説明で改めて勉強すると、奪衣婆は三途の川で死者の衣服を剥ぎ取る鬼婆で、懸衣翁は奪衣婆が剝ぎ取った死者の衣服を衣領樹の枝に掛けて重さを測る=生前の罪の重さを計る番人、とのことです。)

それでは三途の川を(車で)渡って、「霊場恐山 菩提寺」へ入山します。

(総門。恐山は比叡山・高野山とともに「日本三大霊山」と言われています。今回恐山を訪れたことで、日本三大霊山、コンプリート。)

(総門。恐山は比叡山・高野山とともに「日本三大霊山」と言われています。今回恐山を訪れたことで、日本三大霊山、コンプリート。)

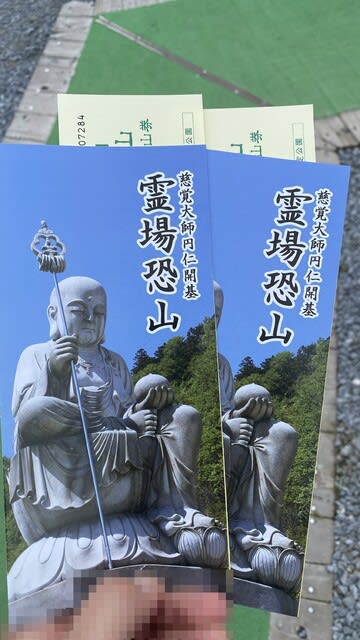

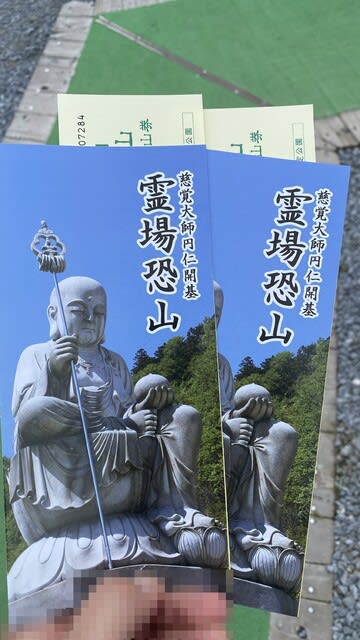

恐山菩提寺は862年創建。慈覚大師円仁さんが夢のお告げに導かれ、諸国に教えを説いて回った旅の果てに、この下北の地に「恐山菩提寺」を開山したと伝わる、とのことです。

(表紙なので円仁さんかと思ったら、八葉地蔵菩薩でした。パンフを開くと載っていました。)

(表紙なので円仁さんかと思ったら、八葉地蔵菩薩でした。パンフを開くと載っていました。)

山門。

(周囲の景色の中で威風堂々の山門です。)

(周囲の景色の中で威風堂々の山門です。)

山門をくぐると境内。硫黄臭がします。

(恐山は活火山(休火山かも)で、霊場が面している湖はカルデラ湖の「宇曽利湖」。霊場内に温泉が湧いていて、この中央の参道の両サイドに見える小屋は共同浴場(左・女湯、右:男湯)。入山者は自由に温泉に浸かることができます。)

(恐山は活火山(休火山かも)で、霊場が面している湖はカルデラ湖の「宇曽利湖」。霊場内に温泉が湧いていて、この中央の参道の両サイドに見える小屋は共同浴場(左・女湯、右:男湯)。入山者は自由に温泉に浸かることができます。)

まずはお参りさせていただきます。

(現在時刻は16時過ぎ。菩提寺は18時に門が閉められます。)

(現在時刻は16時過ぎ。菩提寺は18時に門が閉められます。)

お参りが済んだら、霊場内を順路に沿って散策します。

(ネットより拝借。今お参りした本堂の左脇から散策順路がスタートします。)

(ネットより拝借。今お参りした本堂の左脇から散策順路がスタートします。)

太鼓橋(三途の川)に「a」、山門「b」とありますが、「c」から順に巡って行きます。順路表示がありますので、そんなに迷うことはありません。

(こんな感じの荒涼とした景色の中の散策です。)

(こんな感じの荒涼とした景色の中の散策です。)

ここは「無間地獄」。

(至る所に積まれた石やかざ車があります。聞こえるのは、風に回るかざ車のカサカサという乾いた音だけ。硫黄臭はずっとしています。)

(至る所に積まれた石やかざ車があります。聞こえるのは、風に回るかざ車のカサカサという乾いた音だけ。硫黄臭はずっとしています。)

「永代無縁碑」と「大平和観音」。

(宇曽利湖が見えてきました。)

(宇曽利湖が見えてきました。)

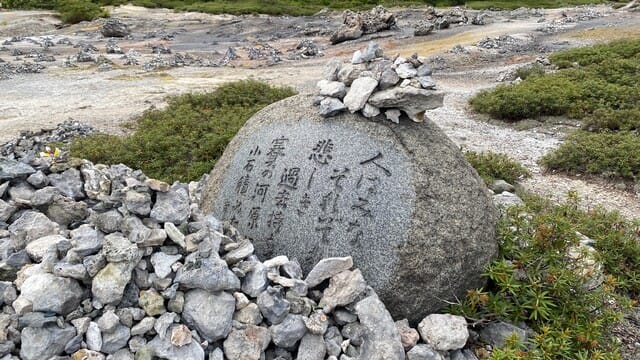

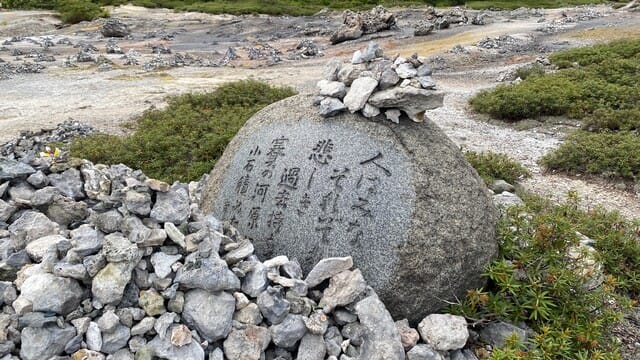

「賽の河原」にあった石碑。

(石に埋もれ気味で一部見えませんが、「人はみな それぞれ 悲しき 過去持ちて 賽の河原に 小石積みたり」と刻まれています。)

(石に埋もれ気味で一部見えませんが、「人はみな それぞれ 悲しき 過去持ちて 賽の河原に 小石積みたり」と刻まれています。)

それにしても硫黄臭がすごいです。こんな注意書きの看板がありました。

(「硫化水素が噴出しているため」火に引火する恐れがあるそうで、所定の場所以外では火気厳禁。引火よりも人体に影響はないのか。(笑))

(「硫化水素が噴出しているため」火に引火する恐れがあるそうで、所定の場所以外では火気厳禁。引火よりも人体に影響はないのか。(笑))

賽の河原を過ぎると宇曽利湖はすぐそこ。

(湖畔も独特の景色です。遠くに見える像は「東日本大震災供養塔」です。)

(湖畔も独特の景色です。遠くに見える像は「東日本大震災供養塔」です。)

湖畔は「極楽浜」。

(峻烈な地獄めぐりから穏やかな景色に変わったという意味では極楽なのかもしれませんが、寂寥感の方が先に立ちます。)

(峻烈な地獄めぐりから穏やかな景色に変わったという意味では極楽なのかもしれませんが、寂寥感の方が先に立ちます。)

極楽浜と宇曽利湖のパノラマを1枚。

(極楽感はないですね。(笑))

(極楽感はないですね。(笑))

湖に流れ込む小川が硫黄で黄色。

(もっと真っ黄色の所もありました。)

(もっと真っ黄色の所もありました。)

ガスが最も噴出していた所。

(ここには長く居てはいけないと思いますが、注意書きなどはありません。)

(ここには長く居てはいけないと思いますが、注意書きなどはありません。)

順路から外れたかと思いましたが、再び順路看板がありました。

(最後の見所「五智山展望台」へ。)

(最後の見所「五智山展望台」へ。)

少し登ると「五智如来」がいらっしゃる展望台に出ます。

(手拭いでほっかむりされています。硫黄ガスが雨に溶けて強い酸性雨になるからでしょうかね。)

(手拭いでほっかむりされています。硫黄ガスが雨に溶けて強い酸性雨になるからでしょうかね。)

展望台からの景色です。

(宇曽利湖の方を望みます。)

(宇曽利湖の方を望みます。)

ここからは菩提寺の境内もよく見えます。

(散策路を一巡りして来たようです。)

(散策路を一巡りして来たようです。)

境内に戻って御朱印をいただきに寺務所に向かいます。ここは「無漏館」という入山者が写経などをする建物のようです。

(「イタコの口寄せ」もここで行われるようです。覗いたわけではありませんが、今日は誰もいないような。)

(「イタコの口寄せ」もここで行われるようです。覗いたわけではありませんが、今日は誰もいないような。)

御朱印をいただきました。

(合掌。)

(合掌。)

御朱印を書いてくれたお坊さんが「境内の真ん中にいるお地蔵さんに願い事をして、お地蔵さんの頭を優しく押すと、『うんうん』と頷いてくれるのでやってみてください。」と教えてくれました。

(最初にお参りした時には気付かなかったお地蔵さん「お願い地蔵尊」。教えてもらった通りやってみると、石像なのにお地蔵さんの頭が前後にゆっくりと揺れて、「願いを聞き届けたぞ」と頷いているように見えます。もちろん、お地蔵さんの頭は固定ではなく首振り人形のように組まれています。)

(最初にお参りした時には気付かなかったお地蔵さん「お願い地蔵尊」。教えてもらった通りやってみると、石像なのにお地蔵さんの頭が前後にゆっくりと揺れて、「願いを聞き届けたぞ」と頷いているように見えます。もちろん、お地蔵さんの頭は固定ではなく首振り人形のように組まれています。)

「霊場恐山 菩提寺」、ついに訪れることができました。恐山は全国的に有名でテレビなどでも観ることはありますが、この雰囲気は実際に来てみないと味わえないものだと思いました。

さて、時刻は17時を少し過ぎたところ。「釜臥山展望台」という陸奥湾を一望できる展望所へ立ち寄るオプションを用意していましたが、日暮れが近いこととお天気も小雨模様なのでカットすることにします。ここから青森への帰路は2時間半のロングドライブとなりますので、ちょっと早いですが、恐山を下山してむつ市で夕食にします。事前リサーチしておいた、下北半島の郷土料理「みそ貝焼き」のお店「なか川」へ。

(17時開店。)

(17時開店。)

開店して30分というところですが、既にお客さんが来ています。

(自宅兼お店という店構え。)

(自宅兼お店という店構え。)

店内は最近改装したかのように真新しいです。

(私たちが入店してしばらくすると、ほぼ満席になりました。)

(私たちが入店してしばらくすると、ほぼ満席になりました。)

注文は「みそ貝焼き定食」一択でいきます。

(大きなホタテ貝の貝殻が鍋になっています。添えられているのは立派なみょうがの煮付け。)

(大きなホタテ貝の貝殻が鍋になっています。添えられているのは立派なみょうがの煮付け。)

みそ貝焼きの作り方がパウチにしてテーブルに置かれています。

(とにかく混ぜればいいようです。(笑))

(とにかく混ぜればいいようです。(笑))

で、こんな感じで完成。

(この後、豆腐も崩して混ぜて完成。)

(この後、豆腐も崩して混ぜて完成。)

食べた感想ですが、鍋替わりがホタテ貝なので、具材のメインがホタテ貝の身だと思い込んでいましたが、ホタテ貝はほんの少しで、野菜・山菜やエビなどの具材が中心。味の方もてっきり濃い味噌味だと思っていたら、意外なほどあっさり味。要は、素朴な地元の味、って感じでした。昔は漁師がホタテ貝の貝殻を鍋替わりに魚の切り身などを入れて自家製の味噌を溶き、粟飯や稗飯と一緒に食べていたという由来を聞くと得心します。いずれにしても事前リサーチで興味を持った下北半島の郷土料理を食べることができていい経験になりました。

「なか川」を18時頃に出発、途中、幹線道路なのに出会う車もなくて久々にハイビームをバンバン使いましたが、無事青森市内に帰って来ました。ホテルに戻る前に青森港にちょっと寄り道します。青森港に係留されている「青函連絡船 メモリアルシップ 八甲田丸」のライトアップです。

(妻撮影。)

(妻撮影。)

青函連絡船「八甲田丸」は1964年(昭和39)就航。1988年(昭和63)に運航終了となり、現在は観光施設としてここに係留されています。そして、ここでもうひとつ見たかったのが「津軽海峡冬景色歌謡碑」青森港バージョン。(笑)

(昨日見た龍飛岬の歌謡碑よりも質素な感じですが、石碑の下部に例の赤いボタンが付いています。これまた「押せ」と言われているようですが、時刻は20時半、さすがに大音量の津軽海峡冬景色を鳴らすのはどうかと思い、押さず。(笑))

(昨日見た龍飛岬の歌謡碑よりも質素な感じですが、石碑の下部に例の赤いボタンが付いています。これまた「押せ」と言われているようですが、時刻は20時半、さすがに大音量の津軽海峡冬景色を鳴らすのはどうかと思い、押さず。(笑))

朝6時半にホテルを出発、帰着が20時半。長い一日でしたが、念願の下北半島を巡ることができ、1日目に続き、充実の2日目でした。ホテルに戻った後は、21時半から始まる「夜泣きそば」をいただきました。

(連夜の「夜泣きそば」。食べ飽きることがない美味しさ。「みそ貝焼き定食」が量的にちょっと物足りなかったので、小腹を満たすいい仕上げとなりました。(笑))

(連夜の「夜泣きそば」。食べ飽きることがない美味しさ。「みそ貝焼き定食」が量的にちょっと物足りなかったので、小腹を満たすいい仕上げとなりました。(笑))

この後、温泉「淡雪の湯」にゆっくり浸かり(湯上りのアイスも食べて(笑))、今日の疲れを癒して就寝。明日3日目は「界 津軽」へ移動、それまでの時間、青森市内と弘前市を観光します。

・・・・・青森県4泊周遊旅行③〔3日目観光(青森市、弘前市)編〕へ続く。

(夢の国から帰った翌日、メールに届いたアンケートに答えてもらった壁紙。)

(夢の国から帰った翌日、メールに届いたアンケートに答えてもらった壁紙。) (「ザ・ダイヤモンドホースシュー」のショー付きランチ。かなりラッキーだったと思いますが、S席が空いたのでゲット。)

(「ザ・ダイヤモンドホースシュー」のショー付きランチ。かなりラッキーだったと思いますが、S席が空いたのでゲット。) (駐車場代は前払いで3000円。高いですが、酷暑の中公共交通機関で来る労力と交通費を考えると、うちは車一択です。)

(駐車場代は前払いで3000円。高いですが、酷暑の中公共交通機関で来る労力と交通費を考えると、うちは車一択です。) (停めた場所を忘れないように写メを。駐車エリアの記憶はバッチリだったのですが、帰りに駐車場の建物の場所が分からず少々迷いました。(笑))

(停めた場所を忘れないように写メを。駐車エリアの記憶はバッチリだったのですが、帰りに駐車場の建物の場所が分からず少々迷いました。(笑)) (9月中旬だというのに、めちゃめちゃ暑い。いただいた日傘が大活躍の一日でした。)

(9月中旬だというのに、めちゃめちゃ暑い。いただいた日傘が大活躍の一日でした。) (トゥーンタウンへ。)

(トゥーンタウンへ。) (姪っ子に言わせると、35分待ちはかなりラッキーだそうです。)

(姪っ子に言わせると、35分待ちはかなりラッキーだそうです。) (高齢者でもテンションが上がります。(笑))

(高齢者でもテンションが上がります。(笑)) (ミッキーのお仕事は映画関係のようです。俳優さんだったかな。)

(ミッキーのお仕事は映画関係のようです。俳優さんだったかな。) (よろしくお願いします。(笑))

(よろしくお願いします。(笑)) (ミッキーの家の出口の所で、もらったサインを記念撮影。妻も別のサイン帳にサインをもらいました。)

(ミッキーの家の出口の所で、もらったサインを記念撮影。妻も別のサイン帳にサインをもらいました。) (こちらも35分待ち。体感としては全くストレスのないレベルです。)

(こちらも35分待ち。体感としては全くストレスのないレベルです。) (手作り衣装(ドレス)を着ている小さな女の子たちが結構いましたが、ここで写真を撮るためのようです。年賀状用でしょうか。(笑))

(手作り衣装(ドレス)を着ている小さな女の子たちが結構いましたが、ここで写真を撮るためのようです。年賀状用でしょうか。(笑)) (ユザワヤもびっくりのカラフルな布地の多さ。ほんと作り込みがすごい。見ていて全く飽きませんね。)

(ユザワヤもびっくりのカラフルな布地の多さ。ほんと作り込みがすごい。見ていて全く飽きませんね。) (ミニーがサインを書きやすいようにサイン帳を手で押さえています。)

(ミニーがサインを書きやすいようにサイン帳を手で押さえています。) (事後にスクショしたので予約時刻が表示されていませんが、予約済みの情報はアプリに表示され、時間前にアテンションのメッセージも通知されます。私たちの慣れなのか、アプリが改善されたのか、全般的に使いやすくなっているような気がします。)

(事後にスクショしたので予約時刻が表示されていませんが、予約済みの情報はアプリに表示され、時間前にアテンションのメッセージも通知されます。私たちの慣れなのか、アプリが改善されたのか、全般的に使いやすくなっているような気がします。) (提供はプリマハムです。(笑))

(提供はプリマハムです。(笑)) (テーブル「S02」。S02はどんな席なのか。番号がかなり若いので前の方だろうという期待があります。)

(テーブル「S02」。S02はどんな席なのか。番号がかなり若いので前の方だろうという期待があります。) (上がミニー、下がミッキー。仕事で使うようなリングノートをサイン帳にしました。)

(上がミニー、下がミッキー。仕事で使うようなリングノートをサイン帳にしました。) (昨年の師走にシーに来た時に買った2024年のスケジュール帳。こっちの方が断然雰囲気がありますね。(笑))

(昨年の師走にシーに来た時に買った2024年のスケジュール帳。こっちの方が断然雰囲気がありますね。(笑))

(中もすごく雰囲気がいいです。これだけでテンションが上がります。)

(中もすごく雰囲気がいいです。これだけでテンションが上がります。) (激レア席(byキャストさん)。奇跡です。帰りの車の運転、気を付けないと。(笑))

(激レア席(byキャストさん)。奇跡です。帰りの車の運転、気を付けないと。(笑)) (舞台をほぼ真横から見ることになりますのでちょっと見づらいかもしれませんが、激近の魅力は強力。ちなみに、「ホースシュー」とは馬の蹄鉄のことで、レストランのレイアウトが馬の蹄鉄のような形をしているのが名前の由来だそうです。この写真では分かりませんが。)

(舞台をほぼ真横から見ることになりますのでちょっと見づらいかもしれませんが、激近の魅力は強力。ちなみに、「ホースシュー」とは馬の蹄鉄のことで、レストランのレイアウトが馬の蹄鉄のような形をしているのが名前の由来だそうです。この写真では分かりませんが。) (真ん中の「蹄鉄」はパン。料理の方もなかなかのレベルで、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくはもちろんですが、どれも美味しい。骨付きソーセージは、さすがプリマハム、うまいです。(笑))

(真ん中の「蹄鉄」はパン。料理の方もなかなかのレベルで、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくはもちろんですが、どれも美味しい。骨付きソーセージは、さすがプリマハム、うまいです。(笑)) (ダメ押しのボリューム。)

(ダメ押しのボリューム。) (開演です! MC的な役割の2人。牛キャラの女の子は「クララベル・カウ」。手前は馬キャラの男の子「ホーレス・ホースカラー」。種が違いますので(笑)、恋人ではなく、仲良しの2人。)

(開演です! MC的な役割の2人。牛キャラの女の子は「クララベル・カウ」。手前は馬キャラの男の子「ホーレス・ホースカラー」。種が違いますので(笑)、恋人ではなく、仲良しの2人。) (ちょうど植木鉢が落ちて来て頭に花が咲いたところ。)

(ちょうど植木鉢が落ちて来て頭に花が咲いたところ。) (ミニーのダンスがキレッキレですごかったです。)

(ミニーのダンスがキレッキレですごかったです。) (私には湯婆婆が変身した鳥のカラフル版に見えましたが。(笑))

(私には湯婆婆が変身した鳥のカラフル版に見えましたが。(笑)) (これはクララ・クラックですが。)

(これはクララ・クラックですが。) (手前の人間のダンサーさんともハイタッチしました。(笑))

(手前の人間のダンサーさんともハイタッチしました。(笑)) (お客さんたちもテーブルを手でトントンしたりして、みんなで盛り上がります。私も年甲斐もなくやっておりました。(笑))

(お客さんたちもテーブルを手でトントンしたりして、みんなで盛り上がります。私も年甲斐もなくやっておりました。(笑)) (衣装チェンジ。最後は全員で踊ります。ドナルドとデイジー、近いです。ちなみに、ショーの写メは一切ズームしていません。)

(衣装チェンジ。最後は全員で踊ります。ドナルドとデイジー、近いです。ちなみに、ショーの写メは一切ズームしていません。) (「ザ・ダイヤモンドホースシュー」が大人気なのも分かります。モザイクをかけていますが、お客さんは大人も子どももみんな満面の笑顔。)

(「ザ・ダイヤモンドホースシュー」が大人気なのも分かります。モザイクをかけていますが、お客さんは大人も子どももみんな満面の笑顔。) (私、スマホ片手に全力で手を振っています。(笑))

(私、スマホ片手に全力で手を振っています。(笑)) (「ザ・ダイヤモンドホースシュー」のランチショー、最高でした!)

(「ザ・ダイヤモンドホースシュー」のランチショー、最高でした!)

(ということで、最後まで温泉三昧。)

(ということで、最後まで温泉三昧。) (フロントに置かれていたヒバりんご。「写真撮らせてもらっていいですか?」と訊くと、「どうぞどうぞ。でも販売はしていないので申し訳ございません。」と言われました。買いませんよ。(笑))

(フロントに置かれていたヒバりんご。「写真撮らせてもらっていいですか?」と訊くと、「どうぞどうぞ。でも販売はしていないので申し訳ございません。」と言われました。買いませんよ。(笑)) (専用駐車場もありますし、駅の無料駐車場の道路向かいなので、そちらに停めても良し。立地が便利。)

(専用駐車場もありますし、駅の無料駐車場の道路向かいなので、そちらに停めても良し。立地が便利。) (青森県や大鰐町の魅力的な地元の物産がいっぱい。野菜や果物の値段を見ると、めちゃめちゃ安い。爆買いしたいところですが、ここは青森、帰路のことを考えて断念。)

(青森県や大鰐町の魅力的な地元の物産がいっぱい。野菜や果物の値段を見ると、めちゃめちゃ安い。爆買いしたいところですが、ここは青森、帰路のことを考えて断念。) (たくさん種類があって迷いますので、お店の方におススメのアドバイスをいただきました。)

(たくさん種類があって迷いますので、お店の方におススメのアドバイスをいただきました。) (東京のスーパーで売っている物よりもかなり安かったそうです。帰宅後食べてみましたが、「フルーツのような黒にんにく」と書かれている通り、フルーツみたいで驚きました。もっとも、後味はにんにくです。(笑))

(東京のスーパーで売っている物よりもかなり安かったそうです。帰宅後食べてみましたが、「フルーツのような黒にんにく」と書かれている通り、フルーツみたいで驚きました。もっとも、後味はにんにくです。(笑)) (物産コーナーのお隣。この左手方向に通路が続いていますが、その奥が大鰐温泉の外湯。外湯上がりの人や地元の人のお昼ご飯場所になっているようです。)

(物産コーナーのお隣。この左手方向に通路が続いていますが、その奥が大鰐温泉の外湯。外湯上がりの人や地元の人のお昼ご飯場所になっているようです。) (ボトルキープらしきお酒の瓶もありますので、夜は飲み屋さんとしてやっているようです。店員さんは地元の?おばさまとおばあさま。)

(ボトルキープらしきお酒の瓶もありますので、夜は飲み屋さんとしてやっているようです。店員さんは地元の?おばさまとおばあさま。) (大鰐温泉もやし、たっぷりトッピングされています。)

(大鰐温泉もやし、たっぷりトッピングされています。) (本日のお得ランチ、温玉と肉味噌入りの大鰐温泉もやしラーメン。)

(本日のお得ランチ、温玉と肉味噌入りの大鰐温泉もやしラーメン。) (田んぼアートの第1会場でも秋田犬の大館市のPRポスターを見ました。大館市、誘導強めですね。(笑))

(田んぼアートの第1会場でも秋田犬の大館市のPRポスターを見ました。大館市、誘導強めですね。(笑)) (大鰐温泉を出発する時はギリギリ晴れていたのですが、十和田湖は曇天なり。)

(大鰐温泉を出発する時はギリギリ晴れていたのですが、十和田湖は曇天なり。) (湖の下(南端)に「現在地」マークがあります。発荷峠(はっか)は南からの十和田湖の一番眺めの良い展望台とのこと。)

(湖の下(南端)に「現在地」マークがあります。発荷峠(はっか)は南からの十和田湖の一番眺めの良い展望台とのこと。) (ドン曇りです。(笑) 湖に張り出している陸地は、手前が「中山半島」、その奥にやや霞んで見えるのが「御倉(おぐら)半島」。)

(ドン曇りです。(笑) 湖に張り出している陸地は、手前が「中山半島」、その奥にやや霞んで見えるのが「御倉(おぐら)半島」。) (写真では分かりませんが、ずっと大音量で昭和歌謡(有線放送か?)を流しています。)

(写真では分かりませんが、ずっと大音量で昭和歌謡(有線放送か?)を流しています。) (休屋駐車場周辺にはレストランや売店が並んでします。バリバリの観光地モードだったので入りませんでした。「稲庭うどん」、「南部そば」、ロケーション的に秋田県はじめ東北が交じり合う料理の看板。)

(休屋駐車場周辺にはレストランや売店が並んでします。バリバリの観光地モードだったので入りませんでした。「稲庭うどん」、「南部そば」、ロケーション的に秋田県はじめ東北が交じり合う料理の看板。) (遊覧船が発着する桟橋の方を望む。)

(遊覧船が発着する桟橋の方を望む。) (ますます雲が厚くなってきた。散策路はもう少し行くとオフロードになります。)

(ますます雲が厚くなってきた。散策路はもう少し行くとオフロードになります。) (インバウンド観光客のみなさんが写メを撮りまくっていました。)

(インバウンド観光客のみなさんが写メを撮りまくっていました。) (「乙女の像」という作品プレートが台座のどこにもないので、正面がどこなのか分からず。)

(「乙女の像」という作品プレートが台座のどこにもないので、正面がどこなのか分からず。) (よく見ると「徒歩1分」と書かれているのですが、とても1分では到着しません。徒歩5分はかかったような。)

(よく見ると「徒歩1分」と書かれているのですが、とても1分では到着しません。徒歩5分はかかったような。) (これまでの立ち寄りスポットでこの種の注意喚起看板を何度も見て来ましたが、最も出そうな雰囲気です。)

(これまでの立ち寄りスポットでこの種の注意喚起看板を何度も見て来ましたが、最も出そうな雰囲気です。) (水は細いですがとても冷たい。)

(水は細いですがとても冷たい。)

(曇天のせいか地理的なものなのか、湿気がすごいです。)

(曇天のせいか地理的なものなのか、湿気がすごいです。) (石垣や石灯籠など、ありとあらゆるものに苔が生えています。苔鑑賞が趣味の方にはおススメスポットです。(笑))

(石垣や石灯籠など、ありとあらゆるものに苔が生えています。苔鑑賞が趣味の方にはおススメスポットです。(笑)) (流れるような「青龍」の書。)

(流れるような「青龍」の書。) (湿気が、、、。)

(湿気が、、、。) (遊覧船がちょうど出航。音もなく静かに湖面を進みます。)

(遊覧船がちょうど出航。音もなく静かに湖面を進みます。) (地べたに置かれた案内図。駐車場も閉鎖されていて、少し開けた路肩に車を停めて、元展望所?に行ってみます。)

(地べたに置かれた案内図。駐車場も閉鎖されていて、少し開けた路肩に車を停めて、元展望所?に行ってみます。) (中山半島が見えます。更に雲は厚くなり、、、。)

(中山半島が見えます。更に雲は厚くなり、、、。) (ちょうど開けた路肩に車を停めることができラッキーでした。奥入瀬渓流は人気スポットのようで、一時駐車する車、ホテル・旅館のOPツアーらしきマイクロバス、大型の路線バスなどの車と、散策している人、車から吐き出される人など大勢の観光客が入り乱れてガヤガヤです。)

(ちょうど開けた路肩に車を停めることができラッキーでした。奥入瀬渓流は人気スポットのようで、一時駐車する車、ホテル・旅館のOPツアーらしきマイクロバス、大型の路線バスなどの車と、散策している人、車から吐き出される人など大勢の観光客が入り乱れてガヤガヤです。) (どこを切り取っても映えます。)

(どこを切り取っても映えます。) (渓流のおかげか、ヒンヤリするくらい涼しいです。)

(渓流のおかげか、ヒンヤリするくらい涼しいです。) (その通り、17時に到着。)

(その通り、17時に到着。) (御朱印をいただくなら17:20がリミットです。)

(御朱印をいただくなら17:20がリミットです。) (看板をズームで撮りました。)

(看板をズームで撮りました。) (水は出ていなかったような。)

(水は出ていなかったような。) (こう書いてあります。「今年もウミネコは蕪島に春に来て子育ても無事終わり、7月24日に親子ともども飛び立ち、北海道方面に向かい元気にしております。12月には蕪島に数日間立ち寄りたいと思っております。そして、来年の春にはまた3万羽の仲間と蕪島に戻って来ますのでよろしくお願いします。」 ウミネコが手紙をよこしてきたような書きぶり。(笑))

(こう書いてあります。「今年もウミネコは蕪島に春に来て子育ても無事終わり、7月24日に親子ともども飛び立ち、北海道方面に向かい元気にしております。12月には蕪島に数日間立ち寄りたいと思っております。そして、来年の春にはまた3万羽の仲間と蕪島に戻って来ますのでよろしくお願いします。」 ウミネコが手紙をよこしてきたような書きぶり。(笑)) (ちょっと分かりづらいですが、朱塗りの鳥居に白い雨だれのような汚れがたくさん付いています。これはウミネコの糞。)

(ちょっと分かりづらいですが、朱塗りの鳥居に白い雨だれのような汚れがたくさん付いています。これはウミネコの糞。) (ウミネコの糞除けの傘。(笑) ちなみに、もし糞が当たったら「運がつく」ということで、神社から記念品をいただけるとか。何をいただけるのかは分かりませんが。)

(ウミネコの糞除けの傘。(笑) ちなみに、もし糞が当たったら「運がつく」ということで、神社から記念品をいただけるとか。何をいただけるのかは分かりませんが。) (拝殿は新しいように思えます。)

(拝殿は新しいように思えます。) (左:ひょうたん、右:かぶ。)

(左:ひょうたん、右:かぶ。) (「かぶあがり」。(笑) この蕪のブロンズ像、上から見ると葉の重なりなどもリアルに再現されており、かなり写実的に造り込まれていることがわかります。)

(「かぶあがり」。(笑) この蕪のブロンズ像、上から見ると葉の重なりなどもリアルに再現されており、かなり写実的に造り込まれていることがわかります。) (ご利益がありますように。(笑))

(ご利益がありますように。(笑)) (ネットより拝借。想像以上の光景です。これは絶対に無事では済まないですね。(笑))

(ネットより拝借。想像以上の光景です。これは絶対に無事では済まないですね。(笑)) (北東の方を見ています。曇っているのでイマイチですが、晴れていれば絶景だと思います。)

(北東の方を見ています。曇っているのでイマイチですが、晴れていれば絶景だと思います。) (「八戸屋台村 みろく横丁」。なるほど、店舗未満・移動式屋台以上のお店が集合しているのですね。)

(「八戸屋台村 みろく横丁」。なるほど、店舗未満・移動式屋台以上のお店が集合しているのですね。) (八戸に宿泊するならここで食事を兼ねて一杯やってみたいです。)

(八戸に宿泊するならここで食事を兼ねて一杯やってみたいです。) (こっちが正面かも。「みろく横丁」のサイトを見ると、お店は結構入れ替わりがあるようですが、いい感じのお店ばかり。)

(こっちが正面かも。「みろく横丁」のサイトを見ると、お店は結構入れ替わりがあるようですが、いい感じのお店ばかり。) (「せんべい汁」とあります。)

(「せんべい汁」とあります。) (長いようであっという間の5日間でした。)

(長いようであっという間の5日間でした。) (東京上空。私たちの足元にはこの旅で買ったお土産があります。「ワ・ラッセ」で買ったご当地限定ポテチ、「グランメルシー」のアップルパイなどなど。Jクラスなら足元も余裕あり。(笑))

(東京上空。私たちの足元にはこの旅で買ったお土産があります。「ワ・ラッセ」で買ったご当地限定ポテチ、「グランメルシー」のアップルパイなどなど。Jクラスなら足元も余裕あり。(笑)) (この後、ターンテーブルが動き出すまで結構待たされました。)

(この後、ターンテーブルが動き出すまで結構待たされました。) (田んぼアートの鑑賞と黒石で昼食。)

(田んぼアートの鑑賞と黒石で昼食。) (JR奥羽本線の大鰐温泉駅。)

(JR奥羽本線の大鰐温泉駅。) (「あじゃりん」と書いてあります。五能線の木造駅の「しゃこちゃん」のようなキャラ名の由来を知りたいところですが、特に情報がありません。(笑))

(「あじゃりん」と書いてあります。五能線の木造駅の「しゃこちゃん」のようなキャラ名の由来を知りたいところですが、特に情報がありません。(笑)) (「駅名の由来」とありますが、読んでみると完全に町名の由来です。(笑) 昔は「大阿傘(おおあに)」と書いていたが、これはアイヌ語の「アネ」(=森林のある谷間)から来ているとか、この地の古寺「大安国(おおあに)寺」にちなんでいるとか書かれています。)

(「駅名の由来」とありますが、読んでみると完全に町名の由来です。(笑) 昔は「大阿傘(おおあに)」と書いていたが、これはアイヌ語の「アネ」(=森林のある谷間)から来ているとか、この地の古寺「大安国(おおあに)寺」にちなんでいるとか書かれています。) (「津軽の奥座敷 大鰐温泉」、「駅前おもてなし足湯」という案内書きが見えます。屋根に雪の滑り止めが付いているあたり、さすが雪国です。)

(「津軽の奥座敷 大鰐温泉」、「駅前おもてなし足湯」という案内書きが見えます。屋根に雪の滑り止めが付いているあたり、さすが雪国です。) (大鰐町の特産品の紹介。筆頭はもちろん「大鰐温泉もやし」。)

(大鰐町の特産品の紹介。筆頭はもちろん「大鰐温泉もやし」。) (なかなかの風格。こちらは弘南鉄道の「大鰐駅」。現役だと思います。)

(なかなかの風格。こちらは弘南鉄道の「大鰐駅」。現役だと思います。) (おそらく弘南鉄道の列車だと思います。りんごのラッピング。シブいです。(笑))

(おそらく弘南鉄道の列車だと思います。りんごのラッピング。シブいです。(笑)) (「田舎館城」とあります。どういうことでしょうか。)

(「田舎館城」とあります。どういうことでしょうか。) (雰囲気あり過ぎ。(笑))

(雰囲気あり過ぎ。(笑)) (確かにこれは「田舎館城」と言えそうです。)

(確かにこれは「田舎館城」と言えそうです。) (同じ敷地どころか、役場の建物の一画が文化会館のようです。ということは、城に登るということですね。(笑))

(同じ敷地どころか、役場の建物の一画が文化会館のようです。ということは、城に登るということですね。(笑)) (米粒が素敵。(笑))

(米粒が素敵。(笑)) (マジですか、このクオリティー。すごっ。)

(マジですか、このクオリティー。すごっ。) (北斎の名作「神奈川沖浪裏」と新千円札の「北里柴三郎」さん。)

(北斎の名作「神奈川沖浪裏」と新千円札の「北里柴三郎」さん。) (結構見頃を過ぎていますが何とかまだ雰囲気は感じることができます。チケット売場前にはピークを過ぎている旨、きちんと表示されていました。)

(結構見頃を過ぎていますが何とかまだ雰囲気は感じることができます。チケット売場前にはピークを過ぎている旨、きちんと表示されていました。) (田んぼアートに使っている稲は現在9種類。当然ですが全て各品種の自然の色。)

(田んぼアートに使っている稲は現在9種類。当然ですが全て各品種の自然の色。) (田んぼアートにかける執念すら感じます。)

(田んぼアートにかける執念すら感じます。) (ネットより拝借。19年後のリベンジ。)

(ネットより拝借。19年後のリベンジ。) (こんなポスターもありました。ここは青森県なのですが、「秋田犬の里」大館市のPRポスター。日本犬、いいですねぇ。)

(こんなポスターもありました。ここは青森県なのですが、「秋田犬の里」大館市のPRポスター。日本犬、いいですねぇ。) (これから行く第2会場にあるようです。)

(これから行く第2会場にあるようです。) (田舎館駅。シブい、シブすぎる。(笑))

(田舎館駅。シブい、シブすぎる。(笑)) (この旅の間、まだ走っている鉄道に出会ったことがありません。)

(この旅の間、まだ走っている鉄道に出会ったことがありません。) (駅舎は古いですが、掃除はしっかりされています。)

(駅舎は古いですが、掃除はしっかりされています。) (弘南鉄道が地元のアーティストGOMAさんに駅舎内の装飾を依頼。この作品には、地元の子どもたちやお年寄りの成長・安全を見守るという願いを込めて「目」のイラストを印象的に、また、駅を訪れた人を温かく包み込むようにと、可愛らしい花や動物が描かれています、とのことです。)

(弘南鉄道が地元のアーティストGOMAさんに駅舎内の装飾を依頼。この作品には、地元の子どもたちやお年寄りの成長・安全を見守るという願いを込めて「目」のイラストを印象的に、また、駅を訪れた人を温かく包み込むようにと、可愛らしい花や動物が描かれています、とのことです。) (1時間に1本ペースで安定的です。)

(1時間に1本ペースで安定的です。) (ご当地平川市・弘前市のりんご農家が舞台のアニメ「じいさんばあさん若返る」。長年りんごの樹を愛情いっぱいにお世話してきた老夫婦が、ある日「金色のりんご」が枝に生っているのを見付けたので食べてみると、何と20代に若返った。話し方や人格は老夫婦のまま、息子夫婦や孫たちも巻き込んでのほんわかした日常(非日常?)が描かれているアニメです。と詳しいのは私も観ていましたので。(笑))

(ご当地平川市・弘前市のりんご農家が舞台のアニメ「じいさんばあさん若返る」。長年りんごの樹を愛情いっぱいにお世話してきた老夫婦が、ある日「金色のりんご」が枝に生っているのを見付けたので食べてみると、何と20代に若返った。話し方や人格は老夫婦のまま、息子夫婦や孫たちも巻き込んでのほんわかした日常(非日常?)が描かれているアニメです。と詳しいのは私も観ていましたので。(笑)) (広大な駐車場に車が3台とバイクが1台。(笑))

(広大な駐車場に車が3台とバイクが1台。(笑)) (駐車場横が駅。田んぼアート駅と岩木山。田園風景です。)

(駐車場横が駅。田んぼアート駅と岩木山。田園風景です。) (ピークは過ぎていますが、「じいさんばあさん若返る」をバッチリ見ることができます。じいさんばあさんが金色のりんごを持っています。(笑) 赤いりんごはツヤまで表現されています。実際に見ると、周囲の景色も視界に入りますので、この絵のサイズ感を実感できて「おおっ~」となります。)

(ピークは過ぎていますが、「じいさんばあさん若返る」をバッチリ見ることができます。じいさんばあさんが金色のりんごを持っています。(笑) 赤いりんごはツヤまで表現されています。実際に見ると、周囲の景色も視界に入りますので、この絵のサイズ感を実感できて「おおっ~」となります。) (棟方志功さんの笑顔。遠くには岩木山。お見事!)

(棟方志功さんの笑顔。遠くには岩木山。お見事!) (何となく分かります。それにしてもカラフルな稲です。)

(何となく分かります。それにしてもカラフルな稲です。) (普通の小石を敷き詰めて描かれていることを目の当たりにすると、気の遠くなるような作業が想像できて、妻とともに「ひぇ~」。)

(普通の小石を敷き詰めて描かれていることを目の当たりにすると、気の遠くなるような作業が想像できて、妻とともに「ひぇ~」。) (弘南鉄道。田んぼアート駅を発車したところだと思います。のどかです。(笑))

(弘南鉄道。田んぼアート駅を発車したところだと思います。のどかです。(笑)) (「黒石駅」は弘南鉄道の終点(弘南線)。)

(「黒石駅」は弘南鉄道の終点(弘南線)。) (駐車場前にあるレトロ感いっぱいの消防施設は「黒石市消防団第3分団1班」の建物で現役です。)

(駐車場前にあるレトロ感いっぱいの消防施設は「黒石市消防団第3分団1班」の建物で現役です。) (「日本の道百選」選定。大きな杉玉がある造り酒屋や蔵、重要文化財「高橋家住宅」などが立ち並びます。)

(「日本の道百選」選定。大きな杉玉がある造り酒屋や蔵、重要文化財「高橋家住宅」などが立ち並びます。) (「中町は、明暦2年(1656)に黒石領が成立した後、初代藩主・津軽信英(のぶふさ)によって形成された町です。中町の通りは、北は青森、南は弘前方面へと繋がっていたことから交通の要所として栄えました。」とあります。)

(「中町は、明暦2年(1656)に黒石領が成立した後、初代藩主・津軽信英(のぶふさ)によって形成された町です。中町の通りは、北は青森、南は弘前方面へと繋がっていたことから交通の要所として栄えました。」とあります。) (当地で長年商売を続けてきた商家が土地を売却せざるを得なくなったため、市民が協力してその土地と建物を取得し、その後「こみせ駅」という名称で、津軽三味線の生演奏、みやげ物販売、蔵を利用した多目的ホール運営など様々な活動をしているとのこと。)

(当地で長年商売を続けてきた商家が土地を売却せざるを得なくなったため、市民が協力してその土地と建物を取得し、その後「こみせ駅」という名称で、津軽三味線の生演奏、みやげ物販売、蔵を利用した多目的ホール運営など様々な活動をしているとのこと。) (想定外のことが2つ。①お客さんが誰もいない(そう言えば街並みも歩いている人がいなかった)、②食事処と津軽三味線生演奏の舞台が一緒になってる。)

(想定外のことが2つ。①お客さんが誰もいない(そう言えば街並みも歩いている人がいなかった)、②食事処と津軽三味線生演奏の舞台が一緒になってる。) (お店の名前は「こみせ庵」。焼きそばをつゆに浸している斬新な料理ですので、ここは安全策で、「黒石つゆやきそば」と「黒石やきそば」を1つずつ。麺にも特徴があるようで、太平麺を使っていますと書かれています。)

(お店の名前は「こみせ庵」。焼きそばをつゆに浸している斬新な料理ですので、ここは安全策で、「黒石つゆやきそば」と「黒石やきそば」を1つずつ。麺にも特徴があるようで、太平麺を使っていますと書かれています。) (「黒石の地酒」の文字に吸い寄せられて。(笑))

(「黒石の地酒」の文字に吸い寄せられて。(笑)) (「菊乃井」は聞いたことがありますが、飲んだことはないような。一番右の

(「菊乃井」は聞いたことがありますが、飲んだことはないような。一番右の (想像通りのビジュアルです。(笑) 食べた感想は、「つゆに浸さなくてもいいんじゃないかな。」って思いました。(笑) ウスターソースの味なのか、麺の存在感なのか、つゆがあってもなくても同じ味に感じました。)

(想像通りのビジュアルです。(笑) 食べた感想は、「つゆに浸さなくてもいいんじゃないかな。」って思いました。(笑) ウスターソースの味なのか、麺の存在感なのか、つゆがあってもなくても同じ味に感じました。) (パッケージの左上に「B-1グランプリ」とあります。つゆがあってもなくても一緒なんて言ってすみませんでした。(笑))

(パッケージの左上に「B-1グランプリ」とあります。つゆがあってもなくても一緒なんて言ってすみませんでした。(笑)) (演奏者は成田建男(たつお)さん。)

(演奏者は成田建男(たつお)さん。) (ご本人は何もおっしゃらなかったので、後でネットで調べるとヒットしました。)

(ご本人は何もおっしゃらなかったので、後でネットで調べるとヒットしました。) (ここも既に終わっています。)

(ここも既に終わっています。) (いわゆる「流し踊り」のお祭りですね。「日本三大流し踊り」という❝三大もの❞があるようで、ある説では、富山「おわら風の盆」・徳島「阿波おどり」・山形「花笠まつり」、別の説では、徳島「阿波おどり」、岐阜「郡上おどり」、青森「黒石よされ」ということで、「黒石よされ」も数えられています。)

(いわゆる「流し踊り」のお祭りですね。「日本三大流し踊り」という❝三大もの❞があるようで、ある説では、富山「おわら風の盆」・徳島「阿波おどり」・山形「花笠まつり」、別の説では、徳島「阿波おどり」、岐阜「郡上おどり」、青森「黒石よされ」ということで、「黒石よされ」も数えられています。) (こちらが「アンジェリック」改め「グランメルシー」。)

(こちらが「アンジェリック」改め「グランメルシー」。) (アップルパイ、ありました! しかも結構あります。(笑))

(アップルパイ、ありました! しかも結構あります。(笑)) (道中、岩木山がこの旅一番の美しさを見せてくれていました。)

(道中、岩木山がこの旅一番の美しさを見せてくれていました。) (紙コップにはロビーのドリンクコーナーで汲んできたりんごジュース。)

(紙コップにはロビーのドリンクコーナーで汲んできたりんごジュース。)

(「八仙」、「こみせ」、「豊盃」。八仙はロビーのドリンクコーナーにもありますが、同じ物かどうか分かりません。こみせは先程訪れた「津軽黒石こみせ駅」でも売っていた地酒。豊盃はご存知全国区の銘酒。どれも絶品でございます。)

(「八仙」、「こみせ」、「豊盃」。八仙はロビーのドリンクコーナーにもありますが、同じ物かどうか分かりません。こみせは先程訪れた「津軽黒石こみせ駅」でも売っていた地酒。豊盃はご存知全国区の銘酒。どれも絶品でございます。) (なるほど、胡麻豆腐を焼くとこうなるのか。日本酒のいい肴になります。)

(なるほど、胡麻豆腐を焼くとこうなるのか。日本酒のいい肴になります。) (すまし汁もいい出汁が出ています。それにしてもこの器は年代物なのか古いだけなのか。手にした感じは軽くてしっくりくるので良い器のように思いますが。)

(すまし汁もいい出汁が出ています。それにしてもこの器は年代物なのか古いだけなのか。手にした感じは軽くてしっくりくるので良い器のように思いますが。) (今日は昨日の桶と違ってお盆で。)

(今日は昨日の桶と違ってお盆で。) (帆立の挟み揚げは、ホタテを半生干しにしてたたみいわしで挟んであるように感じました。旨味の二乗で、これまた酒が進みます。)

(帆立の挟み揚げは、ホタテを半生干しにしてたたみいわしで挟んであるように感じました。旨味の二乗で、これまた酒が進みます。) (きび餅、初めて聞く料理名です。どんな味だったか、食感だったか、既に忘れてしまいました。)

(きび餅、初めて聞く料理名です。どんな味だったか、食感だったか、既に忘れてしまいました。) (出汁が葛餡になっています。今日は大鰐温泉もやしは入っていません。(笑))

(出汁が葛餡になっています。今日は大鰐温泉もやしは入っていません。(笑)) (切った長芋も入っていますが、隠し味・隠し食感で素揚げして細かく刻んだ長芋も入っているそうです。土鍋は昨日と同じ、岩木山をイメージしたもの。)

(切った長芋も入っていますが、隠し味・隠し食感で素揚げして細かく刻んだ長芋も入っているそうです。土鍋は昨日と同じ、岩木山をイメージしたもの。) (べったら漬け、大好きです。りんごの器だったら完璧でした。(笑))

(べったら漬け、大好きです。りんごの器だったら完璧でした。(笑)) (2つのカラフルな小鉢が添えられています。左の塩昆布は長芋ご飯に。右のニンニク味噌は牛の吉野仕立てにちょいとのせて。)

(2つのカラフルな小鉢が添えられています。左の塩昆布は長芋ご飯に。右のニンニク味噌は牛の吉野仕立てにちょいとのせて。) (胡麻の香りがティラミスにとても合います。)

(胡麻の香りがティラミスにとても合います。) (成田建男さん、登場。口上を述べておられますが、昼よりもかなり真面目バージョン。でも、❝ネタ❞(板柳町の有名人ネタ)が一緒でした。(笑))

(成田建男さん、登場。口上を述べておられますが、昼よりもかなり真面目バージョン。でも、❝ネタ❞(板柳町の有名人ネタ)が一緒でした。(笑)) (その理由は、バチを持つ右手の稼働幅と力強さが成田さんに近いことと、(難しい曲でも)手を休める所がほとんどなかったので。棹を上下するの左手についてもノールックの時が多かったです。)

(その理由は、バチを持つ右手の稼働幅と力強さが成田さんに近いことと、(難しい曲でも)手を休める所がほとんどなかったので。棹を上下するの左手についてもノールックの時が多かったです。) (最終日も快晴。)

(最終日も快晴。) (昨日の朝と結構変化を付けています。)

(昨日の朝と結構変化を付けています。) (津軽びいどろの器は今朝も同じく。)

(津軽びいどろの器は今朝も同じく。) (「十三湖」名物のしじみ、数個ですが食べることができました。日頃目にするしじみよりもちょっと大ぶりかな。味噌汁にもしじみのいい出汁が出ていて美味しかった。)

(「十三湖」名物のしじみ、数個ですが食べることができました。日頃目にするしじみよりもちょっと大ぶりかな。味噌汁にもしじみのいい出汁が出ていて美味しかった。) (博多の鶏の水炊きを食べているような美味しさでした。)

(博多の鶏の水炊きを食べているような美味しさでした。) (美味しかったぁ~。)

(美味しかったぁ~。) (ロケーション的には周りには何もありません。大鰐温泉郷の中心地からは少し離れた所にあります。)

(ロケーション的には周りには何もありません。大鰐温泉郷の中心地からは少し離れた所にあります。) (廊下の向こうにロビーの大きな壁画に描かれた山と月が見えます。)

(廊下の向こうにロビーの大きな壁画に描かれた山と月が見えます。) (撮った時刻と技術の差ですね。(笑) それでもこの廊下を歩いているとこれからの滞在へのワクワクを感じます。)

(撮った時刻と技術の差ですね。(笑) それでもこの廊下を歩いているとこれからの滞在へのワクワクを感じます。) (見事な壁画。勝手な解釈ですが、山は岩木山の春夏秋冬、波は津軽の海を表わしているのではないでしょうか。壁画前は舞台になっていて、夕食後には界名物の「ご当地楽」として津軽三味線の生演奏があります。)

(見事な壁画。勝手な解釈ですが、山は岩木山の春夏秋冬、波は津軽の海を表わしているのではないでしょうか。壁画前は舞台になっていて、夕食後には界名物の「ご当地楽」として津軽三味線の生演奏があります。) (客室がある棟から撮っています。)

(客室がある棟から撮っています。)

(以前は和風旅館だったのかも。)

(以前は和風旅館だったのかも。) (部屋のお風呂は普通のユニット型で、温泉は大浴場利用となります。)

(部屋のお風呂は普通のユニット型で、温泉は大浴場利用となります。) (大浴場に行く時にはこの風呂敷に必要なものを包んでどうぞ、ということなのですが、このまま持って帰りました。(笑))

(大浴場に行く時にはこの風呂敷に必要なものを包んでどうぞ、ということなのですが、このまま持って帰りました。(笑)) (ベッドサイドの壁や障子のひし形の模様です。)

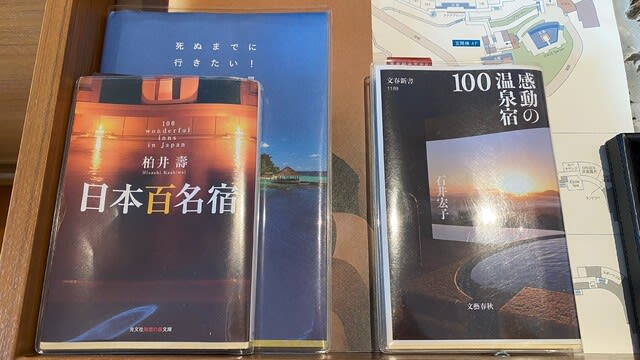

(ベッドサイドの壁や障子のひし形の模様です。) (館内の読書コーナーにあった書籍より。)

(館内の読書コーナーにあった書籍より。) (ずっしり重いキーホルダー。(笑))

(ずっしり重いキーホルダー。(笑)) (テラスからの景色です。右下に見えるのは、大浴場の露天風呂の屋根。「かまくら」をイメージした作りになっていて、そのドーム型の屋根です。)

(テラスからの景色です。右下に見えるのは、大浴場の露天風呂の屋根。「かまくら」をイメージした作りになっていて、そのドーム型の屋根です。) (ネットより拝借。内湯。浮かんでいるのはりんごで、収穫期なら本物のりんごが、それ以外の時期にはヒバで作られたりんごが浮かんでいます。今はヒバりんごでした。(笑))

(ネットより拝借。内湯。浮かんでいるのはりんごで、収穫期なら本物のりんごが、それ以外の時期にはヒバで作られたりんごが浮かんでいます。今はヒバりんごでした。(笑)) (ネットより拝借。外には水庭があり、ねぷた灯籠が浮かんでいます。)

(ネットより拝借。外には水庭があり、ねぷた灯籠が浮かんでいます。) (ネットより拝借。冬期はここに雪が積もり、雪見風呂の贅沢を堪能できます。)

(ネットより拝借。冬期はここに雪が積もり、雪見風呂の贅沢を堪能できます。) (ドリンクサーバーは、りんご酢とごぼう茶。右側の冷凍庫には湯上りアイスがあります。)

(ドリンクサーバーは、りんご酢とごぼう茶。右側の冷凍庫には湯上りアイスがあります。) (フルーツのシャーベットバー。ドーミーイン青森の湯上りアイスの方がバリエーションが断然豊富でした。(笑))

(フルーツのシャーベットバー。ドーミーイン青森の湯上りアイスの方がバリエーションが断然豊富でした。(笑)) (ナッツ、マーブルチョコ、こんぺいとうのサーバーもあります。)

(ナッツ、マーブルチョコ、こんぺいとうのサーバーもあります。)

(さすがに「豊盃」は置いていない。(笑))

(さすがに「豊盃」は置いていない。(笑)) (2種類。明らかに味が違うのですが、説明ができません。(笑))

(2種類。明らかに味が違うのですが、説明ができません。(笑)) (いつ来ても人がいないので、湯上りにはここに来て窓際に腰かけて涼んでいました。りんごジュース片手に。(笑))

(いつ来ても人がいないので、湯上りにはここに来て窓際に腰かけて涼んでいました。りんごジュース片手に。(笑)) (売場というよりは展示コーナー。誰もいないので見やすいです。)

(売場というよりは展示コーナー。誰もいないので見やすいです。) (まさかの300円。宿から何冊でももらえるものだと思っていました。)

(まさかの300円。宿から何冊でももらえるものだと思っていました。) (素敵なスタンプです。ちなみに、スタンプ集めをコンプリートしても何も特典はありません。(笑))

(素敵なスタンプです。ちなみに、スタンプ集めをコンプリートしても何も特典はありません。(笑)) (3300円! 高っ。)

(3300円! 高っ。) (レストラン前のねぷた。)

(レストラン前のねぷた。) (座った席からの写メ。フレーム外右側で宿の人が行ったり来たりします。)

(座った席からの写メ。フレーム外右側で宿の人が行ったり来たりします。) (カラフルな箸置きに目が行きます。これは「津軽びいどろ」というガラス工芸品。)

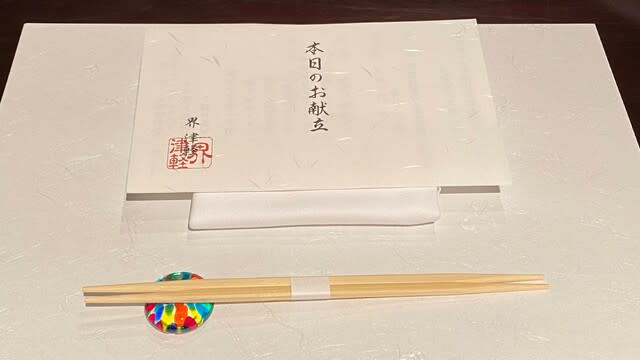

(カラフルな箸置きに目が行きます。これは「津軽びいどろ」というガラス工芸品。) (大間の鮪、黒にんにく、大鰐小鍋、けの実など、ご当地の食がずらりと並んでいます。これは楽しみです。)

(大間の鮪、黒にんにく、大鰐小鍋、けの実など、ご当地の食がずらりと並んでいます。これは楽しみです。) (青森県特産のブドウ「スチューベン」のワイン。左:ロゼ、右:白。白の色が濃いのがスチューベンの特徴だそうです。)

(青森県特産のブドウ「スチューベン」のワイン。左:ロゼ、右:白。白の色が濃いのがスチューベンの特徴だそうです。) (黒にんにくの優しい香りと味のアクセントがほのかにして美味しい。長芋も使われていますが、青森県は長芋の生産量全国第1位だそうです。)

(黒にんにくの優しい香りと味のアクセントがほのかにして美味しい。長芋も使われていますが、青森県は長芋の生産量全国第1位だそうです。) (相性抜群の梅肉を仕込んた鱧の真薯、美味しいです。久々に食べる順才とともに夏を感じる御椀です。)

(相性抜群の梅肉を仕込んた鱧の真薯、美味しいです。久々に食べる順才とともに夏を感じる御椀です。) (桶の両サイドの小皿は、左:界オリジナルのだし醤油、右:黒にんにくをみじん切りにして加えた刺身醤油。)

(桶の両サイドの小皿は、左:界オリジナルのだし醤油、右:黒にんにくをみじん切りにして加えた刺身醤油。) (大間の鮪の手前は、鯛とホタテ。黒にんにくの刺身醤油がクセになる美味しさ。黒にんにくをお土産で買いましたので、家でもやってみよう。)

(大間の鮪の手前は、鯛とホタテ。黒にんにくの刺身醤油がクセになる美味しさ。黒にんにくをお土産で買いましたので、家でもやってみよう。) (稚鮎は春巻きの皮で包まれていますが、木の芽味噌が塗り込まれています。稚鮎のほろ苦さと木の芽味噌がバッチリ合います。)

(稚鮎は春巻きの皮で包まれていますが、木の芽味噌が塗り込まれています。稚鮎のほろ苦さと木の芽味噌がバッチリ合います。) (トッピングの山葵が合います。)

(トッピングの山葵が合います。) (和牛の小鍋です。)

(和牛の小鍋です。) (大鰐温泉もやし、昨年の

(大鰐温泉もやし、昨年の (このグラスも津軽びいどろ。「界 津軽」がビールグラス専用にオリジナルで作ってもらったそうです。)

(このグラスも津軽びいどろ。「界 津軽」がビールグラス専用にオリジナルで作ってもらったそうです。) (少し飲ませてもらいましたが、全然違います。違いを説明できませんが(笑)、どれも美味しい。さすがりんごの本場、底の見えないりんご沼です。ちなみに、「本日のりんご」は大鰐町のりんごを使ったジュース。)

(少し飲ませてもらいましたが、全然違います。違いを説明できませんが(笑)、どれも美味しい。さすがりんごの本場、底の見えないりんご沼です。ちなみに、「本日のりんご」は大鰐町のりんごを使ったジュース。) (こちらも「界 津軽」オリジナルのご飯用土鍋。蓋のデザインはまだ雪が残る初夏の岩木山をイメージしていて、冬期には雪がもっと積もったデザインの蓋が使われるこだわりよう。)

(こちらも「界 津軽」オリジナルのご飯用土鍋。蓋のデザインはまだ雪が残る初夏の岩木山をイメージしていて、冬期には雪がもっと積もったデザインの蓋が使われるこだわりよう。) (「けの実」とは郷土料理「けの汁」の具を使った炊き込みご飯という意味。昔、白米が貴重品だった頃、米粒がほとんど入っていなかったお粥=「粥の汁」がなまって「けの汁」となった、とのこと。)

(「けの実」とは郷土料理「けの汁」の具を使った炊き込みご飯という意味。昔、白米が貴重品だった頃、米粒がほとんど入っていなかったお粥=「粥の汁」がなまって「けの汁」となった、とのこと。)

(かまくらのイメージですね。)

(かまくらのイメージですね。) (クリームチーズケーキ、りんごチップス、りんごのシロップ煮。美味しい!)

(クリームチーズケーキ、りんごチップス、りんごのシロップ煮。美味しい!) (ライトアップ全体の景色よりも、色とりどりの津軽びいどろの浮玉1個1個の美しさに惹かれます。)

(ライトアップ全体の景色よりも、色とりどりの津軽びいどろの浮玉1個1個の美しさに惹かれます。) (実際に観て初めて知りましたが、プロが独奏するわけではなく、宿の人も混じっての生演奏です。真ん中の人は私たちの夕食を担当してくれた人ではないだろうか。)

(実際に観て初めて知りましたが、プロが独奏するわけではなく、宿の人も混じっての生演奏です。真ん中の人は私たちの夕食を担当してくれた人ではないだろうか。) (左の方が手を休めているのは、演奏曲で難しい箇所はプロの独奏となるため。)

(左の方が手を休めているのは、演奏曲で難しい箇所はプロの独奏となるため。) (起き抜けの温泉の後、ウッドデッキからの1枚。朝の空気は涼しくて快適です。)

(起き抜けの温泉の後、ウッドデッキからの1枚。朝の空気は涼しくて快適です。) (雑木林の向こうから陽が昇り始めました。昨晩部屋の窓にびっしりいた羽虫もどこかに消えてテラスに出ることができました。)

(雑木林の向こうから陽が昇り始めました。昨晩部屋の窓にびっしりいた羽虫もどこかに消えてテラスに出ることができました。) (便利です。滞在中何度か確認しましたが、「笑顔」以外のマークになったことはありませんでした。(笑))

(便利です。滞在中何度か確認しましたが、「笑顔」以外のマークになったことはありませんでした。(笑)) (1個3300円。(笑))

(1個3300円。(笑)) (ここを右に曲がるとレストラン。)

(ここを右に曲がるとレストラン。) (おっ、「貝焼き味噌」があります。)

(おっ、「貝焼き味噌」があります。) (味噌汁は温泉水で熟成したご当地の白味噌。関西の甘い白味噌とは違って、普通の合わせ味噌の味に近いです。)

(味噌汁は温泉水で熟成したご当地の白味噌。関西の甘い白味噌とは違って、普通の合わせ味噌の味に近いです。) (津軽びいどろ、爽やかな感じでいいですね。

(津軽びいどろ、爽やかな感じでいいですね。 (作り方は一昨日(2日目)下北半島の「みそ貝焼き」(語順が微妙に違う(笑))の「なか川」で実践済みですので慣れたものです。「界 津軽」の方はホタテ貝メインで他の具材は添えられている程度。)

(作り方は一昨日(2日目)下北半島の「みそ貝焼き」(語順が微妙に違う(笑))の「なか川」で実践済みですので慣れたものです。「界 津軽」の方はホタテ貝メインで他の具材は添えられている程度。)

(パンフを開いたところ。弘前はアップルパイの聖地か。)

(パンフを開いたところ。弘前はアップルパイの聖地か。) (「界 津軽」への道中、青森市内と弘前市内の数ヶ所に立ち寄ります。)

(「界 津軽」への道中、青森市内と弘前市内の数ヶ所に立ち寄ります。) (目を引く外観。コーヒーとモーニングサービスが美味しいと評判のお店です。)

(目を引く外観。コーヒーとモーニングサービスが美味しいと評判のお店です。) (こちらが喫茶店の入口(へ続く階段)。)

(こちらが喫茶店の入口(へ続く階段)。) (素敵です。)

(素敵です。) (詳しいことは分かりませんが、挽きたて煎りたてのコーヒー。犬山・名古屋旅行の時に

(詳しいことは分かりませんが、挽きたて煎りたてのコーヒー。犬山・名古屋旅行の時に (添えるジャムは3種類くらいから選べます。私はりんごジャムにしました。)

(添えるジャムは3種類くらいから選べます。私はりんごジャムにしました。) (ご当地マンホール蓋。)

(ご当地マンホール蓋。) (ホテルからだと大通りを渡ってすぐ。ホテル、マロン、善知鳥神社は三角形を描くように近所にあります。)

(ホテルからだと大通りを渡ってすぐ。ホテル、マロン、善知鳥神社は三角形を描くように近所にあります。) (白を基調とした拝殿が朝の青空に映えます。)

(白を基調とした拝殿が朝の青空に映えます。) (ちょっとズームが足りていませんが、扁額の下の右側の絵馬の形をしたパネルに「善知鳥村より 始まる わが故郷 安寧の祈り」と書かれています。)

(ちょっとズームが足りていませんが、扁額の下の右側の絵馬の形をしたパネルに「善知鳥村より 始まる わが故郷 安寧の祈り」と書かれています。) (青森総鎮守です。)

(青森総鎮守です。) (石碑に刻まれているのですが読みづらいので説明板の方を写メ。「名月や 鶴脛高き 遠干潟」。文化2年(1812)に詠まれたと書かれています。句の意味を調べてみると意外なことを知りました。同じ句碑が茨城県の鹿島神宮にもあるらしく、この句の解釈には諸説あるそうです。ご当地青森では、「芭蕉は外ヶ浜から北海道を見たかったのだが、(健康上の理由から)平泉でUターンしたため青森を訪れていない。青森にたどり着くことができなかった想いがこの句に込められている。」という趣旨で伝承されているとのこと。この句碑の他、五街道の1つ奥州街道の終点が善知鳥神社にあったことを示す記念碑もありました。)

(石碑に刻まれているのですが読みづらいので説明板の方を写メ。「名月や 鶴脛高き 遠干潟」。文化2年(1812)に詠まれたと書かれています。句の意味を調べてみると意外なことを知りました。同じ句碑が茨城県の鹿島神宮にもあるらしく、この句の解釈には諸説あるそうです。ご当地青森では、「芭蕉は外ヶ浜から北海道を見たかったのだが、(健康上の理由から)平泉でUターンしたため青森を訪れていない。青森にたどり着くことができなかった想いがこの句に込められている。」という趣旨で伝承されているとのこと。この句碑の他、五街道の1つ奥州街道の終点が善知鳥神社にあったことを示す記念碑もありました。) (これだけの大株、初めて見ます。花は散った後のようですが、花の時期は美しいでしょうねぇ。)

(これだけの大株、初めて見ます。花は散った後のようですが、花の時期は美しいでしょうねぇ。) (日中の姿もいいですね。)

(日中の姿もいいですね。) (この建物の中に、祭りの時出陣したねぶたが格納されていますが、五所川原の「立佞武多の館」が高層の建物だったのに対して、ワ・ラッセは面的に広い❝平屋❞(厳密には2階建て)。対照的で面白い。)

(この建物の中に、祭りの時出陣したねぶたが格納されていますが、五所川原の「立佞武多の館」が高層の建物だったのに対して、ワ・ラッセは面的に広い❝平屋❞(厳密には2階建て)。対照的で面白い。) (ミニとは言え精緻な造形。名のあるねぶた師の作品ではないでしょうか。)

(ミニとは言え精緻な造形。名のあるねぶた師の作品ではないでしょうか。) (2階から入って1階のお土産物売り場に出てくる動線。)

(2階から入って1階のお土産物売り場に出てくる動線。) (真剣に見ればここだけでも20~30分必要かも。それくらい充実しています。)

(真剣に見ればここだけでも20~30分必要かも。それくらい充実しています。) (広い! 五所川原の立佞武多とはまた違う迫力があります。)

(広い! 五所川原の立佞武多とはまた違う迫力があります。) (これはすごい。面的に巨大なねぶたは間近で見ると見切れないくらいの広がりがあります。)

(これはすごい。面的に巨大なねぶたは間近で見ると見切れないくらいの広がりがあります。) (骨組みは針金で作られていますが、素手では曲げられないような硬さ、鋼鉄線のような強度を感じました。その硬い針金をこれだけリアルな輪郭を表現する骨組みに自由自在に曲げるのはどうやっているのだろうかと驚きます。)

(骨組みは針金で作られていますが、素手では曲げられないような硬さ、鋼鉄線のような強度を感じました。その硬い針金をこれだけリアルな輪郭を表現する骨組みに自由自在に曲げるのはどうやっているのだろうかと驚きます。) (小さくて見づらいですが、「〇代名人」という称号を持つ方もいます。「七代名人」まで確認できました。)

(小さくて見づらいですが、「〇代名人」という称号を持つ方もいます。「七代名人」まで確認できました。) (それぞれに特徴があって、地元の方ならごひいきのねぶた師がいるのでは。見事です。)

(それぞれに特徴があって、地元の方ならごひいきのねぶた師がいるのでは。見事です。) (ねぶた絵の達人だった年上の再従兄弟(またいとこ)の棟方忠太郎が描く「弁慶と牛若丸」が棟方画伯のねぶたの原点だった、と説明書きにあります。)

(ねぶた絵の達人だった年上の再従兄弟(またいとこ)の棟方忠太郎が描く「弁慶と牛若丸」が棟方画伯のねぶたの原点だった、と説明書きにあります。) (先日まで我が家で食べていた青森県産のお米

(先日まで我が家で食べていた青森県産のお米 (「帆立バター風味」。飛行機で帰るのにかさばりますが2つも買ってしまいました。(笑))

(「帆立バター風味」。飛行機で帰るのにかさばりますが2つも買ってしまいました。(笑)) (1日目の津軽半島、2日目の下北半島は涼しかったのですが、青森市内は暑い! それにしても何と見事なカシワバアジサイの仕立てか。こんな形に仕立てることができるのですね。)

(1日目の津軽半島、2日目の下北半島は涼しかったのですが、青森市内は暑い! それにしても何と見事なカシワバアジサイの仕立てか。こんな形に仕立てることができるのですね。) (お隣にある縄文時代の集落跡「三内丸山遺跡」の発掘現場の壕(幾何学的に切り込まれた地面)から着想を得て設計されたそうです。)

(お隣にある縄文時代の集落跡「三内丸山遺跡」の発掘現場の壕(幾何学的に切り込まれた地面)から着想を得て設計されたそうです。) (巨大絵画は9m×15mの大きさ。)

(巨大絵画は9m×15mの大きさ。) (鑑賞中。最初、車椅子ご利用の方々の団体かと思いましたが、鑑賞用の椅子が車椅子となっています。どうやら解説音声に合わせて向き合う壁が変わりますので、座ったままターンするのに車椅子が便利という機能的な理由だと思います。)

(鑑賞中。最初、車椅子ご利用の方々の団体かと思いましたが、鑑賞用の椅子が車椅子となっています。どうやら解説音声に合わせて向き合う壁が変わりますので、座ったままターンするのに車椅子が便利という機能的な理由だと思います。) (誰もが一度は観たことがあるキャラ。)

(誰もが一度は観たことがあるキャラ。) (中を覗いたり、小屋によっては入ることもできます。)

(中を覗いたり、小屋によっては入ることもできます。) (作品の意味を理解するというよりは、何も考えずにこの奈良ワールドに入り込むのが楽しい。)

(作品の意味を理解するというよりは、何も考えずにこの奈良ワールドに入り込むのが楽しい。) (8.5m。ちょうど女性がセルフタイマーで写真を撮っていますので、そのサイズ感が分かるかと思います。)

(8.5m。ちょうど女性がセルフタイマーで写真を撮っていますので、そのサイズ感が分かるかと思います。) (ソファーに座って鑑賞中。)

(ソファーに座って鑑賞中。) (あおもり犬がいるこの空間、直方体なのか遠近法のために奥に行くほど一辺が短くなっているのか、大き過ぎて空間構成を読み取れません。そのせいか、観ていると不思議な感覚になります。)

(あおもり犬がいるこの空間、直方体なのか遠近法のために奥に行くほど一辺が短くなっているのか、大き過ぎて空間構成を読み取れません。そのせいか、観ていると不思議な感覚になります。) (これは有名な「二菩薩釈迦十大弟子」。間近に見るのはもちろん初めて。)

(これは有名な「二菩薩釈迦十大弟子」。間近に見るのはもちろん初めて。) (こんな貴重なコレクションをガラガラの空間でゆっくり観賞できるとはご当地に来た甲斐がありました。)

(こんな貴重なコレクションをガラガラの空間でゆっくり観賞できるとはご当地に来た甲斐がありました。) (引いた写メですが、ひとつひとつの作品の見応えは半端ないです。)

(引いた写メですが、ひとつひとつの作品の見応えは半端ないです。) (「大世界の柵 坤-人類より神々へ-」。棟方志功さん最大の作品だそうです。この作品には一対を成す「大世界の柵 乾-神々より人類へ-」があります。「乾坤」は乾坤一擲の四字熟語に親しみがありますが、乾坤だけだと天地とか陰陽という意味なんですね。)

(「大世界の柵 坤-人類より神々へ-」。棟方志功さん最大の作品だそうです。この作品には一対を成す「大世界の柵 乾-神々より人類へ-」があります。「乾坤」は乾坤一擲の四字熟語に親しみがありますが、乾坤だけだと天地とか陰陽という意味なんですね。) (暑い中連絡通路を歩いて5分くらい。階段しかありません。(笑))

(暑い中連絡通路を歩いて5分くらい。階段しかありません。(笑)) (近い。(笑))

(近い。(笑)) (背中。)

(背中。) (顔の下。)

(顔の下。) (青森県立美術館のお隣ですが、この暑さですので、これ以上の屋外見学は止めて、次のスポットへ移動します。)

(青森県立美術館のお隣ですが、この暑さですので、これ以上の屋外見学は止めて、次のスポットへ移動します。) (間口はこんな感じですが、この建物は入口みたいなもので、展示室、資料館、手仕事を見せる郷土工芸品売場、お土産物売り場、庭園など、たっぷりと施設が広がっています。)

(間口はこんな感じですが、この建物は入口みたいなもので、展示室、資料館、手仕事を見せる郷土工芸品売場、お土産物売り場、庭園など、たっぷりと施設が広がっています。)

(演奏者は葛西頼之さん。葛西さんは津軽三味線世界大会を三連覇され殿堂入りしているトップオブトップの演奏者だそうです。撮影、SNSアップ大歓迎とのこと。)

(演奏者は葛西頼之さん。葛西さんは津軽三味線世界大会を三連覇され殿堂入りしているトップオブトップの演奏者だそうです。撮影、SNSアップ大歓迎とのこと。) (金魚ねぷた、人気者ですね。絵付け体験もできるそうです。)

(金魚ねぷた、人気者ですね。絵付け体験もできるそうです。) (こちらも既に終わっています。)

(こちらも既に終わっています。) (ミニチュア模型。今日から宿泊する「界 津軽」の方が教えてくれましたが、「弘前ねぷたは五所川原や青森のねぶたと比べると❝上品❞って言われるんですよね。(笑)」とのこと。何となく分かる気がします。)

(ミニチュア模型。今日から宿泊する「界 津軽」の方が教えてくれましたが、「弘前ねぷたは五所川原や青森のねぶたと比べると❝上品❞って言われるんですよね。(笑)」とのこと。何となく分かる気がします。) (これも五所川原や青森とは異なるところですね。)

(これも五所川原や青森とは異なるところですね。) (分かりやすいです。ねぶた・ねぷたの形もさることながら、掛け声もそれぞれに違います。黒石ねぷたは地理的に弘前に近いことから扇型のねぷたなど、弘前ねぷたと似通ったところも見て取れます。)

(分かりやすいです。ねぶた・ねぷたの形もさることながら、掛け声もそれぞれに違います。黒石ねぷたは地理的に弘前に近いことから扇型のねぷたなど、弘前ねぷたと似通ったところも見て取れます。) (説明書きがありますが、何と、下絵なしで一発勝負で描き切ったそうです。すごっ。)

(説明書きがありますが、何と、下絵なしで一発勝負で描き切ったそうです。すごっ。) (「高橋竹山」さん。私は存じ上げなかったのですが、妻は知っていました。)

(「高橋竹山」さん。私は存じ上げなかったのですが、妻は知っていました。) (まさかこんな立派な庭園があるとは。)

(まさかこんな立派な庭園があるとは。) (がんばれ。この親子の他に、もう一組、二回りほど大きく成長した親子もいました。)

(がんばれ。この親子の他に、もう一組、二回りほど大きく成長した親子もいました。) (「鯉のエサ」とありますが、実際にやってみると、8~9割はカモが食べてしまいます。(笑) 鯉がかわいそうなので、遠くにエサを投げてカモを遠ざけ、そのすきに手前で鯉にエサをあげました。巨鯉は巨鯉でエサの食べ方はかわいくないですね。(笑))

(「鯉のエサ」とありますが、実際にやってみると、8~9割はカモが食べてしまいます。(笑) 鯉がかわいそうなので、遠くにエサを投げてカモを遠ざけ、そのすきに手前で鯉にエサをあげました。巨鯉は巨鯉でエサの食べ方はかわいくないですね。(笑)) (青森と言えば「豊盃」。一本欲しいところですが、先日の

(青森と言えば「豊盃」。一本欲しいところですが、先日の (「東北限定」。(笑) パックですか。)

(「東北限定」。(笑) パックですか。) (庭園は有料ですが、喫茶室は無料ゾーンにあります。ただし、無料ゾーンは駐車場から庭園の外をぐるりと回って来なければいけないので(徒歩5分)ちょっと面倒。)

(庭園は有料ですが、喫茶室は無料ゾーンにあります。ただし、無料ゾーンは駐車場から庭園の外をぐるりと回って来なければいけないので(徒歩5分)ちょっと面倒。) (確かに素敵な洋館です。)

(確かに素敵な洋館です。) (昔からある洋館をそのまま利用している感じですが、庭園の主でもあった実業家藤田謙一さんの別邸だったそうです。相当な資産家ですな。(笑))

(昔からある洋館をそのまま利用している感じですが、庭園の主でもあった実業家藤田謙一さんの別邸だったそうです。相当な資産家ですな。(笑)) (アプリをスマホに落とすと、順番が近づいてくるとLINEで知らせてくれます。便利です。)

(アプリをスマホに落とすと、順番が近づいてくるとLINEで知らせてくれます。便利です。) (この奥が待合室。喫茶室の入口はこの暖炉が埋め込まれた壁の端にある扉。初見ではなかなか分からないかも。)

(この奥が待合室。喫茶室の入口はこの暖炉が埋め込まれた壁の端にある扉。初見ではなかなか分からないかも。) (この扉。)

(この扉。) (私たちはホール席でもサンルーム席でも「どちらでも良い」にしていましたので、早い方でホール席に。)

(私たちはホール席でもサンルーム席でも「どちらでも良い」にしていましたので、早い方でホール席に。) (アイスクリームと飲み物はセットメニューとなります。)

(アイスクリームと飲み物はセットメニューとなります。) (同じくセットメニュー。飲み物は2人ともご当地のりんごジュースを。)

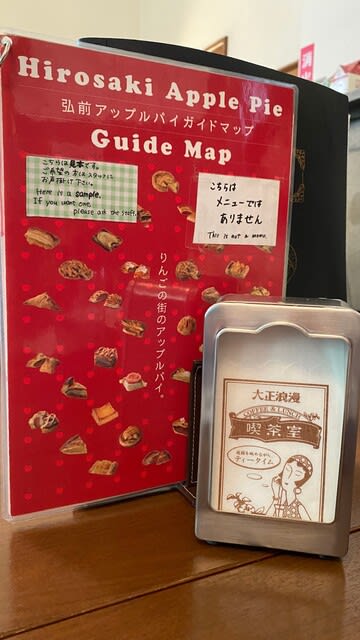

(同じくセットメニュー。飲み物は2人ともご当地のりんごジュースを。) (「弘前アップルパイガイドマップ」。開いてみると驚くほどお店があります。好きな人はこのマップ片手にお目当てのカフェを食べ歩くとか。弘前のアップルパイ、激アツです。)

(「弘前アップルパイガイドマップ」。開いてみると驚くほどお店があります。好きな人はこのマップ片手にお目当てのカフェを食べ歩くとか。弘前のアップルパイ、激アツです。) (このトンネルを抜けると「界 津軽」はもうすぐです。)

(このトンネルを抜けると「界 津軽」はもうすぐです。) (ここに2泊。1日目・2日目の旅とは一転、のんびりしたいと思います。)

(ここに2泊。1日目・2日目の旅とは一転、のんびりしたいと思います。) (2日目の予定。ご覧の通り、下北半島はその形から❝鉞(まさかり)❞に例えられます。そもそも遠い上に、❝鉞❞の頭の部分も広大なので最も旅程を立てづらいエリアです。)

(2日目の予定。ご覧の通り、下北半島はその形から❝鉞(まさかり)❞に例えられます。そもそも遠い上に、❝鉞❞の頭の部分も広大なので最も旅程を立てづらいエリアです。) (ネットより拝借。下北半島の形そのもの。(笑))

(ネットより拝借。下北半島の形そのもの。(笑)) (昨晩浸かりましたが、ツルツル・ヌルヌルの私の好みの泉質。)

(昨晩浸かりましたが、ツルツル・ヌルヌルの私の好みの泉質。) (この絵を描いた絵師の名前が紹介されていましたが、控えるのを失念しました。)

(この絵を描いた絵師の名前が紹介されていましたが、控えるのを失念しました。) (「金魚ねぶた」。県内各地の祭りで使われるようです。)

(「金魚ねぶた」。県内各地の祭りで使われるようです。) (失礼して部屋に1本持ち帰りさせていただきました。(笑))

(失礼して部屋に1本持ち帰りさせていただきました。(笑)) (青森港。「アスパム」が目立ちますね。)

(青森港。「アスパム」が目立ちますね。) (ここからだと、下北半島ではなく、その手前の、浅虫温泉のある半島的な陸地が見えているのかもしれません。)

(ここからだと、下北半島ではなく、その手前の、浅虫温泉のある半島的な陸地が見えているのかもしれません。) (朝6時半から駐車場の係の人が常駐。それより早い時刻ならホテルのフロントの人が対応してくれます。)

(朝6時半から駐車場の係の人が常駐。それより早い時刻ならホテルのフロントの人が対応してくれます。) (かなりマイナースポットで一度通り過ぎてしまいました。)

(かなりマイナースポットで一度通り過ぎてしまいました。) (ネットより拝借。ちなみに、当時、津軽藩の中心地は弘前、南部藩は八戸。青森(市)は元々は善知鳥(うとう)村という漁村でした。)

(ネットより拝借。ちなみに、当時、津軽藩の中心地は弘前、南部藩は八戸。青森(市)は元々は善知鳥(うとう)村という漁村でした。) (藩境塚にある番所「馬門御番所」。実は、この御番所、公衆トイレです。(笑) 実際に馬門御番所があったのはここから1km程離れた所で、この建物は御番所風に復元されたトイレ。また、大きな看板に書かれている通り、野辺地は北前船の寄港地で栄えていたということです。)

(藩境塚にある番所「馬門御番所」。実は、この御番所、公衆トイレです。(笑) 実際に馬門御番所があったのはここから1km程離れた所で、この建物は御番所風に復元されたトイレ。また、大きな看板に書かれている通り、野辺地は北前船の寄港地で栄えていたということです。) (薄れて読み取りづらいですが、武具類、紅花、蝋漆油、綿麻、銀鉛硫黄、男女・牛馬、という文字がかろうじて分かります。ネットで調べてみると、この覚書には「手形が無い者は武具や火薬、人、染料などの持ち出しを堅く禁じる」という趣旨のことが書かれているそうです。)

(薄れて読み取りづらいですが、武具類、紅花、蝋漆油、綿麻、銀鉛硫黄、男女・牛馬、という文字がかろうじて分かります。ネットで調べてみると、この覚書には「手形が無い者は武具や火薬、人、染料などの持ち出しを堅く禁じる」という趣旨のことが書かれているそうです。) (本日の昼食は大間のマグロの予定。)

(本日の昼食は大間のマグロの予定。) (仏ヶ浦のサイトより。「船で行ける極楽浄土」。昔々から訪れてみたいと頭の片隅にあった仏ヶ浦ですが、とにかくアクセスしづらいスポットで半ば諦めていました。)

(仏ヶ浦のサイトより。「船で行ける極楽浄土」。昔々から訪れてみたいと頭の片隅にあった仏ヶ浦ですが、とにかくアクセスしづらいスポットで半ば諦めていました。) (漁港に面しています。)

(漁港に面しています。) (「予約者専用キップ売場」とありますが、予約しなくても余裕で乗船できると思います。(笑))

(「予約者専用キップ売場」とありますが、予約しなくても余裕で乗船できると思います。(笑)) (サイトは結構しっかりした作りですが、現場はアナログ感満載です。(笑))

(サイトは結構しっかりした作りですが、現場はアナログ感満載です。(笑)) (キップ、1人に1枚出すのではなく、「×2」とか「大2」と手書き。(笑) パンフレットは人数分いただけます。)

(キップ、1人に1枚出すのではなく、「×2」とか「大2」と手書き。(笑) パンフレットは人数分いただけます。) (普通の2階でした。テラスなどはなく、外に出ることはできません。)

(普通の2階でした。テラスなどはなく、外に出ることはできません。) (桟橋に縦列で停泊しているのが、ニューしもきた1号・2号。)

(桟橋に縦列で停泊しているのが、ニューしもきた1号・2号。) (仏ヶ浦観光の後、ご当地大間の港の寿司屋で「大間まぐろ」を堪能しますので、ここではチラ見のみ。)

(仏ヶ浦観光の後、ご当地大間の港の寿司屋で「大間まぐろ」を堪能しますので、ここではチラ見のみ。) (「仏ヶ浦裂き織り」、「南部裂織」とありますので、ご当地の織物だと思います。)

(「仏ヶ浦裂き織り」、「南部裂織」とありますので、ご当地の織物だと思います。) (あまり「ニュー」という感じではありませんが。(笑))

(あまり「ニュー」という感じではありませんが。(笑)) (内装もかなり年季が入っています。安全性に問題はないと信じたいと思いますが、なぜ立入禁止なのか、、、。)

(内装もかなり年季が入っています。安全性に問題はないと信じたいと思いますが、なぜ立入禁止なのか、、、。) (船は更に進んで、間もなく仏ヶ浦の桟橋に到着します。)

(船は更に進んで、間もなく仏ヶ浦の桟橋に到着します。) (それでは散策に行って来ます。)

(それでは散策に行って来ます。) (桟橋の足元に見える海は透明度抜群で、小魚がわんさかいます。)

(桟橋の足元に見える海は透明度抜群で、小魚がわんさかいます。) (歩きやすくて助かります。自販機などはありませんが、トイレはあります。)

(歩きやすくて助かります。自販機などはありませんが、トイレはあります。) (中央に見える祠へ続く階段から断崖の上に向かって道があるようで、おそらくそれを登り続けると陸路の駐車場に出るのだと思います。ここから見ただけでもまさに断崖の急坂。)

(中央に見える祠へ続く階段から断崖の上に向かって道があるようで、おそらくそれを登り続けると陸路の駐車場に出るのだと思います。ここから見ただけでもまさに断崖の急坂。) (右の巨岩は「屏風岩」。)

(右の巨岩は「屏風岩」。) (「天龍岩」。手前を人が2人歩いていますが、岩の麓に行くと、天龍岩のとんでもないサイズ感が実感できます。)

(「天龍岩」。手前を人が2人歩いていますが、岩の麓に行くと、天龍岩のとんでもないサイズ感が実感できます。) (天龍岩の背面と、手前は「香爐岩」、右に見切れているのは「双鶏門」。)

(天龍岩の背面と、手前は「香爐岩」、右に見切れているのは「双鶏門」。) (海面に美しく逆さに映る「岩龍岩」。実際に見ると、もっとスケールが大きく美しいです。)

(海面に美しく逆さに映る「岩龍岩」。実際に見ると、もっとスケールが大きく美しいです。) (捕食されないように黒く保護色になっているのでしょうか。)

(捕食されないように黒く保護色になっているのでしょうか。) (名残の1枚。(笑))

(名残の1枚。(笑)) (大きな双子のような巨岩が緑を挟んでそびえていますが、左が「帆掛岩」、右が「蓬莱山」だと思います。その前に広がる砂浜が「極楽浜」ですが、ここからだと良く分からないですね。)

(大きな双子のような巨岩が緑を挟んでそびえていますが、左が「帆掛岩」、右が「蓬莱山」だと思います。その前に広がる砂浜が「極楽浜」ですが、ここからだと良く分からないですね。) (角度的に分かりづらいですが、2つの巨岩から成っています。左が「女岩」、右が「男岩」。荒海に出ていく漁師はこの願掛岩に漁の安全を祈ったそうです。)

(角度的に分かりづらいですが、2つの巨岩から成っています。左が「女岩」、右が「男岩」。荒海に出ていく漁師はこの願掛岩に漁の安全を祈ったそうです。) (目の前が大間港という「浜寿司」が本日の昼食場所です。)

(目の前が大間港という「浜寿司」が本日の昼食場所です。) (店頭に置かれている順番待ちの帳面は全て消し込み済み。ちょうど別のご夫婦が出て来られて満面の笑顔で「美味しかったですよぉ~。」と教えてくれました。これは期待できます。)

(店頭に置かれている順番待ちの帳面は全て消し込み済み。ちょうど別のご夫婦が出て来られて満面の笑顔で「美味しかったですよぉ~。」と教えてくれました。これは期待できます。) (お店の人のやり取りを聞いていると、お昼のピークは終わったようです。)

(お店の人のやり取りを聞いていると、お昼のピークは終わったようです。) (メニューの表・裏。東京で食べることを思えば、激安だと思います。)

(メニューの表・裏。東京で食べることを思えば、激安だと思います。) (大トロ、中トロ、赤身が盛り合わされています。隙間なく大間マグロ。)

(大トロ、中トロ、赤身が盛り合わされています。隙間なく大間マグロ。) (大トロ、中トロ、赤身の握りと鉄火巻き。)

(大トロ、中トロ、赤身の握りと鉄火巻き。) (この1枚に、シンボル4点が映っています。写真左奥に小さく「大間埼灯台」、手前に「大間崎」の標、「まぐろ一本釣の町」のオブジェ、右奥に「こゝ本州最北端の地」の石碑。無理やり入れてみました。(笑))

(この1枚に、シンボル4点が映っています。写真左奥に小さく「大間埼灯台」、手前に「大間崎」の標、「まぐろ一本釣の町」のオブジェ、右奥に「こゝ本州最北端の地」の石碑。無理やり入れてみました。(笑)) (向こうに薄っすら見えるのは北海道の大地、函館あたりか。何とも言えない雰囲気のある灯台ですが、危険と隣り合わせの荒れる津軽海峡を航行する船の安全を守っています。)

(向こうに薄っすら見えるのは北海道の大地、函館あたりか。何とも言えない雰囲気のある灯台ですが、危険と隣り合わせの荒れる津軽海峡を航行する船の安全を守っています。) (本州最北端に立ちました!)

(本州最北端に立ちました!) (鹿児島の大隅半島には何度か行っていますが、訪れた南限としては

(鹿児島の大隅半島には何度か行っていますが、訪れた南限としては (荒れる津軽海峡、命がけのマグロ漁という厳しさを感じさせない、どこなくユーモラスなオブジェは実際にはどんなものなのか見てみたかったので。で、実際に見た感想は、見たまんまちょっとほんわかしていました。(笑))

(荒れる津軽海峡、命がけのマグロ漁という厳しさを感じさせない、どこなくユーモラスなオブジェは実際にはどんなものなのか見てみたかったので。で、実際に見た感想は、見たまんまちょっとほんわかしていました。(笑)) (基本的には北の漁師町という一本芯が通った雰囲気も感じます。この奥に大きな駐車場があります。)

(基本的には北の漁師町という一本芯が通った雰囲気も感じます。この奥に大きな駐車場があります。) (マグロのシルエットが妙にシブい。(笑))

(マグロのシルエットが妙にシブい。(笑)) (大間を出発して少し行くと、「下風呂温泉郷」があります。今回の旅を計画している中で、この温泉地のひなびた民宿に泊まることも案として検討しました。)

(大間を出発して少し行くと、「下風呂温泉郷」があります。今回の旅を計画している中で、この温泉地のひなびた民宿に泊まることも案として検討しました。) (ゲートには通行可能期間があって、4/1~4/30は8:00~15:45、5/1~11/30は7:00~16:45、12/1~3/31は閉鎖となります。派手な「クマ出没 注意!」の看板がありますが、今回の旅では高速道を含め、ツキノワグマとの遭遇注意が至る所で喚起されていました。)

(ゲートには通行可能期間があって、4/1~4/30は8:00~15:45、5/1~11/30は7:00~16:45、12/1~3/31は閉鎖となります。派手な「クマ出没 注意!」の看板がありますが、今回の旅では高速道を含め、ツキノワグマとの遭遇注意が至る所で喚起されていました。) (最果ての地の風情を感じます。)

(最果ての地の風情を感じます。) (仏ヶ浦や大間、恐山までは旅行社もカバーしていますが、尻屋埼灯台をツアーに入れている旅行社はほとんどないのでは。)

(仏ヶ浦や大間、恐山までは旅行社もカバーしていますが、尻屋埼灯台をツアーに入れている旅行社はほとんどないのでは。) (この看板の裏に灯台カードのQRコードがないかと探しましたが、ありませんでした。残念。1876年(明治9)完成。高さ33mはレンガ造りの灯台としては日本一。)

(この看板の裏に灯台カードのQRコードがないかと探しましたが、ありませんでした。残念。1876年(明治9)完成。高さ33mはレンガ造りの灯台としては日本一。) (強風が吹いていますので注意して進みます。)

(強風が吹いていますので注意して進みます。) (合掌。)

(合掌。) (寒立馬の越冬放牧地のエリアは「アタカ」という地名のようです。)

(寒立馬の越冬放牧地のエリアは「アタカ」という地名のようです。) (この景色を見たかったので、ここまで来た甲斐がありました。寒立馬は元々は農耕馬でしたが、頭数が激減し現在は保護され、30頭くらいにまで回復しているそうです。)

(この景色を見たかったので、ここまで来た甲斐がありました。寒立馬は元々は農耕馬でしたが、頭数が激減し現在は保護され、30頭くらいにまで回復しているそうです。) (もう一方の放牧場。こっちに近寄って来てくれないかなぁとしばらく見ていましたが、ずっと草を食べていました。(笑))

(もう一方の放牧場。こっちに近寄って来てくれないかなぁとしばらく見ていましたが、ずっと草を食べていました。(笑)) (こんな景色が実際にあるのかというベストショット。(笑))

(こんな景色が実際にあるのかというベストショット。(笑)) (三途の川に架かる「恐山 太鼓橋」。ここにも「熊出没注意!」の看板。)

(三途の川に架かる「恐山 太鼓橋」。ここにも「熊出没注意!」の看板。) (太鼓橋的な朱塗りの橋が架かる景色は各地にもあると思いますが、雰囲気と言うか空気と言うか、このあたりの気配、ちょっと違います。)

(太鼓橋的な朱塗りの橋が架かる景色は各地にもあると思いますが、雰囲気と言うか空気と言うか、このあたりの気配、ちょっと違います。) (左:奪衣婆、右:懸衣翁、夫婦です。奪衣婆はアニメ「鬼灯の冷徹」を観たことがある方ならご存知かと。(笑) 私は鬼灯の冷徹に登場する奪衣婆の強烈なキャラのことしか知らないので、この石板の説明で改めて勉強すると、奪衣婆は三途の川で死者の衣服を剥ぎ取る鬼婆で、懸衣翁は奪衣婆が剝ぎ取った死者の衣服を衣領樹の枝に掛けて重さを測る=生前の罪の重さを計る番人、とのことです。)

(左:奪衣婆、右:懸衣翁、夫婦です。奪衣婆はアニメ「鬼灯の冷徹」を観たことがある方ならご存知かと。(笑) 私は鬼灯の冷徹に登場する奪衣婆の強烈なキャラのことしか知らないので、この石板の説明で改めて勉強すると、奪衣婆は三途の川で死者の衣服を剥ぎ取る鬼婆で、懸衣翁は奪衣婆が剝ぎ取った死者の衣服を衣領樹の枝に掛けて重さを測る=生前の罪の重さを計る番人、とのことです。) (総門。恐山は

(総門。恐山は (表紙なので円仁さんかと思ったら、八葉地蔵菩薩でした。パンフを開くと載っていました。)

(表紙なので円仁さんかと思ったら、八葉地蔵菩薩でした。パンフを開くと載っていました。) (周囲の景色の中で威風堂々の山門です。)

(周囲の景色の中で威風堂々の山門です。) (恐山は活火山(休火山かも)で、霊場が面している湖はカルデラ湖の「宇曽利湖」。霊場内に温泉が湧いていて、この中央の参道の両サイドに見える小屋は共同浴場(左・女湯、右:男湯)。入山者は自由に温泉に浸かることができます。)

(恐山は活火山(休火山かも)で、霊場が面している湖はカルデラ湖の「宇曽利湖」。霊場内に温泉が湧いていて、この中央の参道の両サイドに見える小屋は共同浴場(左・女湯、右:男湯)。入山者は自由に温泉に浸かることができます。) (現在時刻は16時過ぎ。菩提寺は18時に門が閉められます。)

(現在時刻は16時過ぎ。菩提寺は18時に門が閉められます。) (ネットより拝借。今お参りした本堂の左脇から散策順路がスタートします。)

(ネットより拝借。今お参りした本堂の左脇から散策順路がスタートします。) (こんな感じの荒涼とした景色の中の散策です。)

(こんな感じの荒涼とした景色の中の散策です。) (至る所に積まれた石やかざ車があります。聞こえるのは、風に回るかざ車のカサカサという乾いた音だけ。硫黄臭はずっとしています。)

(至る所に積まれた石やかざ車があります。聞こえるのは、風に回るかざ車のカサカサという乾いた音だけ。硫黄臭はずっとしています。) (宇曽利湖が見えてきました。)

(宇曽利湖が見えてきました。) (石に埋もれ気味で一部見えませんが、「人はみな それぞれ 悲しき 過去持ちて 賽の河原に 小石積みたり」と刻まれています。)

(石に埋もれ気味で一部見えませんが、「人はみな それぞれ 悲しき 過去持ちて 賽の河原に 小石積みたり」と刻まれています。) (「硫化水素が噴出しているため」火に引火する恐れがあるそうで、所定の場所以外では火気厳禁。引火よりも人体に影響はないのか。(笑))

(「硫化水素が噴出しているため」火に引火する恐れがあるそうで、所定の場所以外では火気厳禁。引火よりも人体に影響はないのか。(笑)) (湖畔も独特の景色です。遠くに見える像は「東日本大震災供養塔」です。)

(湖畔も独特の景色です。遠くに見える像は「東日本大震災供養塔」です。) (峻烈な地獄めぐりから穏やかな景色に変わったという意味では極楽なのかもしれませんが、寂寥感の方が先に立ちます。)

(峻烈な地獄めぐりから穏やかな景色に変わったという意味では極楽なのかもしれませんが、寂寥感の方が先に立ちます。) (極楽感はないですね。(笑))

(極楽感はないですね。(笑)) (もっと真っ黄色の所もありました。)

(もっと真っ黄色の所もありました。) (ここには長く居てはいけないと思いますが、注意書きなどはありません。)

(ここには長く居てはいけないと思いますが、注意書きなどはありません。) (最後の見所「五智山展望台」へ。)

(最後の見所「五智山展望台」へ。) (手拭いでほっかむりされています。硫黄ガスが雨に溶けて強い酸性雨になるからでしょうかね。)

(手拭いでほっかむりされています。硫黄ガスが雨に溶けて強い酸性雨になるからでしょうかね。) (宇曽利湖の方を望みます。)

(宇曽利湖の方を望みます。) (散策路を一巡りして来たようです。)

(散策路を一巡りして来たようです。) (「イタコの口寄せ」もここで行われるようです。覗いたわけではありませんが、今日は誰もいないような。)

(「イタコの口寄せ」もここで行われるようです。覗いたわけではありませんが、今日は誰もいないような。) (合掌。)

(合掌。) (最初にお参りした時には気付かなかったお地蔵さん「お願い地蔵尊」。教えてもらった通りやってみると、石像なのにお地蔵さんの頭が前後にゆっくりと揺れて、「願いを聞き届けたぞ」と頷いているように見えます。もちろん、お地蔵さんの頭は固定ではなく首振り人形のように組まれています。)

(最初にお参りした時には気付かなかったお地蔵さん「お願い地蔵尊」。教えてもらった通りやってみると、石像なのにお地蔵さんの頭が前後にゆっくりと揺れて、「願いを聞き届けたぞ」と頷いているように見えます。もちろん、お地蔵さんの頭は固定ではなく首振り人形のように組まれています。) (17時開店。)

(17時開店。) (自宅兼お店という店構え。)

(自宅兼お店という店構え。) (私たちが入店してしばらくすると、ほぼ満席になりました。)

(私たちが入店してしばらくすると、ほぼ満席になりました。) (大きなホタテ貝の貝殻が鍋になっています。添えられているのは立派なみょうがの煮付け。)

(大きなホタテ貝の貝殻が鍋になっています。添えられているのは立派なみょうがの煮付け。) (とにかく混ぜればいいようです。(笑))

(とにかく混ぜればいいようです。(笑)) (この後、豆腐も崩して混ぜて完成。)

(この後、豆腐も崩して混ぜて完成。) (妻撮影。)

(妻撮影。) (昨日見た龍飛岬の歌謡碑よりも質素な感じですが、石碑の下部に例の赤いボタンが付いています。これまた「押せ」と言われているようですが、時刻は20時半、さすがに大音量の津軽海峡冬景色を鳴らすのはどうかと思い、押さず。(笑))

(昨日見た龍飛岬の歌謡碑よりも質素な感じですが、石碑の下部に例の赤いボタンが付いています。これまた「押せ」と言われているようですが、時刻は20時半、さすがに大音量の津軽海峡冬景色を鳴らすのはどうかと思い、押さず。(笑)) (連夜の「夜泣きそば」。食べ飽きることがない美味しさ。「みそ貝焼き定食」が量的にちょっと物足りなかったので、小腹を満たすいい仕上げとなりました。(笑))

(連夜の「夜泣きそば」。食べ飽きることがない美味しさ。「みそ貝焼き定食」が量的にちょっと物足りなかったので、小腹を満たすいい仕上げとなりました。(笑)) (200X年代の頃、まだブログを始めていなかったので、旅に行くとこんな感じでフォトアルバムを作っていました。これはこれでとても良くて、今も折に触れて見ています。妻も私も若い。(笑))

(200X年代の頃、まだブログを始めていなかったので、旅に行くとこんな感じでフォトアルバムを作っていました。これはこれでとても良くて、今も折に触れて見ています。妻も私も若い。(笑)) (Googleマップ、ほんと便利です。いちいちカーナビにセットしなくても良いので旅の効率が格段にアップしました。ただし、Googleさんが時々不安になるような道を案内するのでドキドキしますが。(笑))

(Googleマップ、ほんと便利です。いちいちカーナビにセットしなくても良いので旅の効率が格段にアップしました。ただし、Googleさんが時々不安になるような道を案内するのでドキドキしますが。(笑)) (本当は青森県の西部・南西部、鰺ヶ沢や深浦といった、日本海沿いを走る人気の鉄道五能線のエリアも訪ねてみたかったのですが、日数が足りず今回は組み込めず。機会があれば「五能線の旅」として企画したいものです。)

(本当は青森県の西部・南西部、鰺ヶ沢や深浦といった、日本海沿いを走る人気の鉄道五能線のエリアも訪ねてみたかったのですが、日数が足りず今回は組み込めず。機会があれば「五能線の旅」として企画したいものです。) (P2の予約車専用フロア。まだ朝の6時台だというのになかなかの混雑っぷりです。)

(P2の予約車専用フロア。まだ朝の6時台だというのになかなかの混雑っぷりです。) (搭乗口からバスに乗車。「どこまで走るの?」というくらい走って駐機場に到着。毎度思うことですが、事前改札や優先搭乗の方ほどバスの奥にいるので、結局飛行機に乗り込むのは後回しになるというおかしな事象。JALもANAもなぜ改善しないのでしょうね。)

(搭乗口からバスに乗車。「どこまで走るの?」というくらい走って駐機場に到着。毎度思うことですが、事前改札や優先搭乗の方ほどバスの奥にいるので、結局飛行機に乗り込むのは後回しになるというおかしな事象。JALもANAもなぜ改善しないのでしょうね。) (以前東北を旅した時に雪の残る鳥海山に車で(途中まで)登ったことがあります。)

(以前東北を旅した時に雪の残る鳥海山に車で(途中まで)登ったことがあります。) (ねぶた風のこけしがお出迎え。右のこけしが米国の国旗のデザインになっているのは、ご当地が米軍三沢基地・航空自衛隊三沢基地でもあるからだと思います。半分とは言いませんが、結構な割合で米軍関係者らしき人が到着口から出てきて、その人たちを自衛隊の人が出迎えていました。)

(ねぶた風のこけしがお出迎え。右のこけしが米国の国旗のデザインになっているのは、ご当地が米軍三沢基地・航空自衛隊三沢基地でもあるからだと思います。半分とは言いませんが、結構な割合で米軍関係者らしき人が到着口から出てきて、その人たちを自衛隊の人が出迎えていました。) (三沢空港から龍飛岬までは約3時間のロングドライブ。ちょっと非効率にも思えますが、明日からの旅程を考えて初日に津軽半島を巡ることにしました。)

(三沢空港から龍飛岬までは約3時間のロングドライブ。ちょっと非効率にも思えますが、明日からの旅程を考えて初日に津軽半島を巡ることにしました。) (ご想像の通り、車が混むということは全くなく、お天気にも恵まれ、ドライブは快適そのもの。)

(ご想像の通り、車が混むということは全くなく、お天気にも恵まれ、ドライブは快適そのもの。) (最初「これは何だ?」と思いましたが、風力発電の風車の羽根ですね。)

(最初「これは何だ?」と思いましたが、風力発電の風車の羽根ですね。) (めちゃめちゃ広い駐車場に車が数台。)

(めちゃめちゃ広い駐車場に車が数台。) (「青函トンネル本州方基地龍飛」とあります。)

(「青函トンネル本州方基地龍飛」とあります。) (このローカル感、いい感じです。(笑))

(このローカル感、いい感じです。(笑)) (「道の駅みんまや龍飛岬」。デザインは龍飛埼灯台とこれから乗車する体験坑道ツアーの「もぐら号」。)

(「道の駅みんまや龍飛岬」。デザインは龍飛埼灯台とこれから乗車する体験坑道ツアーの「もぐら号」。) (私たち夫婦は坑道の体験ものが好きで(笑)、

(私たち夫婦は坑道の体験ものが好きで(笑)、 (まぁ映画化されているとは思いましたが、高倉健さんと吉永小百合さんとは第一級作品ですね。)

(まぁ映画化されているとは思いましたが、高倉健さんと吉永小百合さんとは第一級作品ですね。) (クラウドファンディングで改修されたそうです。)

(クラウドファンディングで改修されたそうです。) (安全に関わるような突風が吹くってことでしょうか。)

(安全に関わるような突風が吹くってことでしょうか。) (もぐら号は小ぢんまりとしています。20人も乗ったら満員かも。特等席は先頭のようで、ずっと動画を撮っている人がいました。景色は全く変わらないのですが。(笑))

(もぐら号は小ぢんまりとしています。20人も乗ったら満員かも。特等席は先頭のようで、ずっと動画を撮っている人がいました。景色は全く変わらないのですが。(笑)) (津軽半島は地上でも30度に達しない気温でしたが、ここはもっと涼しいです、、、が、超多湿です。(笑))

(津軽半島は地上でも30度に達しない気温でしたが、ここはもっと涼しいです、、、が、超多湿です。(笑)) (海水が染み出ているのだと思いますが、とにかく濡れています。)

(海水が染み出ているのだと思いますが、とにかく濡れています。) (こちら方面はツアーでは行きません。レールが敷かれていて今も稼働中かと思うリアル感があります。)

(こちら方面はツアーでは行きません。レールが敷かれていて今も稼働中かと思うリアル感があります。)

(左手前の人は人形です。リアル過ぎて一瞬ビビりました。(笑))

(左手前の人は人形です。リアル過ぎて一瞬ビビりました。(笑)) (実際に使われた掘削機械。)

(実際に使われた掘削機械。) (掘削したら壁面を固めるために特殊なコンクリート?を吹き付けるのですが、その様子。)

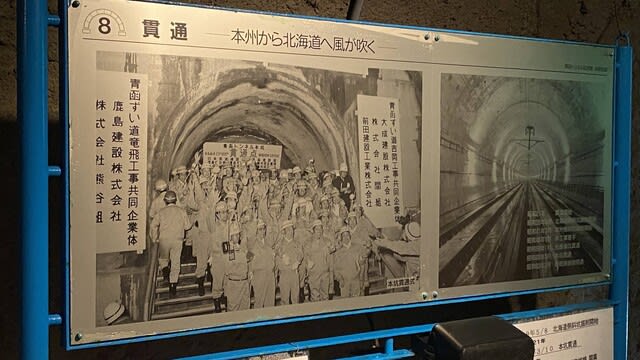

(掘削したら壁面を固めるために特殊なコンクリート?を吹き付けるのですが、その様子。) (海水の噴出などの困難もありましたが、説明の最後は「貫通」のパネル。本州側と北海道側のトンネルが開通し、風が吹き抜けたとあります。ちなみに、本州側と北海道側の工事JVが上手に別のゼネコンが担当しているところに大人の事情を感じます。(笑))

(海水の噴出などの困難もありましたが、説明の最後は「貫通」のパネル。本州側と北海道側のトンネルが開通し、風が吹き抜けたとあります。ちなみに、本州側と北海道側の工事JVが上手に別のゼネコンが担当しているところに大人の事情を感じます。(笑)) (もちろん立入禁止ですが、何かゾワッとするものを感じます。)

(もちろん立入禁止ですが、何かゾワッとするものを感じます。) (北海道新幹線の工事のための駅だったとのことですが、なぜここに駅が設けられていたのかはよく分かりません。今は青函トンネル内の保守・避難施設になっているようです。)

(北海道新幹線の工事のための駅だったとのことですが、なぜここに駅が設けられていたのかはよく分かりません。今は青函トンネル内の保守・避難施設になっているようです。) (と言っても、「体験坑道乗車券」を買った時に折り返された裏面に予め付いているものですが。(笑))

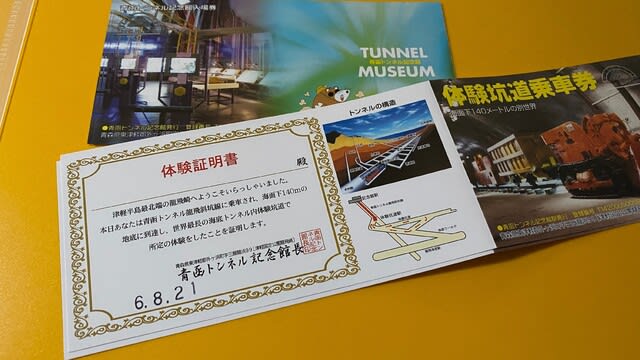

(と言っても、「体験坑道乗車券」を買った時に折り返された裏面に予め付いているものですが。(笑)) (事前リサーチ済みです。)

(事前リサーチ済みです。) (青森ではラーメンも名物のようで、煮干し系の特徴的なものから、醤油・味噌という王道まで。)

(青森ではラーメンも名物のようで、煮干し系の特徴的なものから、醤油・味噌という王道まで。) (「本日10食です」との限定表示がありますが、余裕で2食OKでした。(笑) 「マツカワ」とは、青函トンネルから染み出る深層海洋水(とてもきれいな海水だそうです)で養殖されたカレイで、ご当地の外ヶ浜町の名物としてPR中のようです。)

(「本日10食です」との限定表示がありますが、余裕で2食OKでした。(笑) 「マツカワ」とは、青函トンネルから染み出る深層海洋水(とてもきれいな海水だそうです)で養殖されたカレイで、ご当地の外ヶ浜町の名物としてPR中のようです。) (結構肉厚。お味の方はちょっと淡泊かな。今回の旅では地元の名産を食するのも楽しみのひとつですので、さっそく思い出の一食となりました。)

(結構肉厚。お味の方はちょっと淡泊かな。今回の旅では地元の名産を食するのも楽しみのひとつですので、さっそく思い出の一食となりました。) (梅子さん。この旅で柴三郎さんの1000円札にも出会いましたが、栄一さんの万札とはまだ出会っていません。(笑))

(梅子さん。この旅で柴三郎さんの1000円札にも出会いましたが、栄一さんの万札とはまだ出会っていません。(笑)) (入ってみると、体験坑道ツアーで説明のあった情報がそのまま展示されている感じで、ツアーに行く時間のない人向けかもしれません。)

(入ってみると、体験坑道ツアーで説明のあった情報がそのまま展示されている感じで、ツアーに行く時間のない人向けかもしれません。) (豆粒ほどにしか見えませんが、左下にある「津軽海峡冬景色歌謡碑」と、真ん中下あたりの「階段国道」(国道339号線)の看板。)

(豆粒ほどにしか見えませんが、左下にある「津軽海峡冬景色歌謡碑」と、真ん中下あたりの「階段国道」(国道339号線)の看板。) (ちょっと日差しが暑くなってきましたが、吹き渡る風のおかげで汗はそんなに出ません。)

(ちょっと日差しが暑くなってきましたが、吹き渡る風のおかげで汗はそんなに出ません。)

(

( (人生初の龍飛埼。頭の中で石川さゆりさんが歌っています。(笑))

(人生初の龍飛埼。頭の中で石川さゆりさんが歌っています。(笑)) (どこを見ても絶景ですが、下北半島方面を望むと、明日訪れる「仏ヶ浦」の奇岩群らしきものが白く見えます。)

(どこを見ても絶景ですが、下北半島方面を望むと、明日訪れる「仏ヶ浦」の奇岩群らしきものが白く見えます。) (歌われている季節の寒風と雪が吹きすさぶ冬にはとてもたどり着けませんので、夏の青空の下ですが、是非とも来てみたかった所です。)

(歌われている季節の寒風と雪が吹きすさぶ冬にはとてもたどり着けませんので、夏の青空の下ですが、是非とも来てみたかった所です。) (名曲です。)

(名曲です。) (上に灯台が見えます。)

(上に灯台が見えます。) (「階段国道」の「上」です。ここから階段を下ると「下」に出ます。)

(「階段国道」の「上」です。ここから階段を下ると「下」に出ます。) (国道339号線をショートカットするように階段があるようです。なぜここが国道になったのかは諸説あるそうですが、一説には国道建設のために用地買収をしたが高低差70mと民家との折衝という難題に当たって放置されたとか。今や観光名所ですが。(笑))

(国道339号線をショートカットするように階段があるようです。なぜここが国道になったのかは諸説あるそうですが、一説には国道建設のために用地買収をしたが高低差70mと民家との折衝という難題に当たって放置されたとか。今や観光名所ですが。(笑)) (逆光ですが、石碑に「眺瞰台」と刻まれています。)

(逆光ですが、石碑に「眺瞰台」と刻まれています。) (「眺瞰台展望入口」。ご丁寧に階段数「117段」と表示あり。「一番いい景色を見ないと。」という強迫観念で117段を上りました。(笑))

(「眺瞰台展望入口」。ご丁寧に階段数「117段」と表示あり。「一番いい景色を見ないと。」という強迫観念で117段を上りました。(笑))

(陸地の先端にある横広の白い建物が灯台。)

(陸地の先端にある横広の白い建物が灯台。) (海は日本海です。張り出しているのは半島とかではなく、入り組んだ海岸線。)

(海は日本海です。張り出しているのは半島とかではなく、入り組んだ海岸線。) (「七つ滝」。事前リサーチから漏れていましたが、ちょっと車を停めて写メ。周りに人工物がないのでとても映えます。)

(「七つ滝」。事前リサーチから漏れていましたが、ちょっと車を停めて写メ。周りに人工物がないのでとても映えます。) (夏の日本海。)

(夏の日本海。) (稲穂はかなり実りつつあります。岩木山を背景に様々な景色をドライブの間見続けることができます。岩木山は、標高1625m、青森県の最高峰。日本百名山・新日本百名山選定。別名「津軽富士」。)

(稲穂はかなり実りつつあります。岩木山を背景に様々な景色をドライブの間見続けることができます。岩木山は、標高1625m、青森県の最高峰。日本百名山・新日本百名山選定。別名「津軽富士」。) (到着しました。)

(到着しました。)

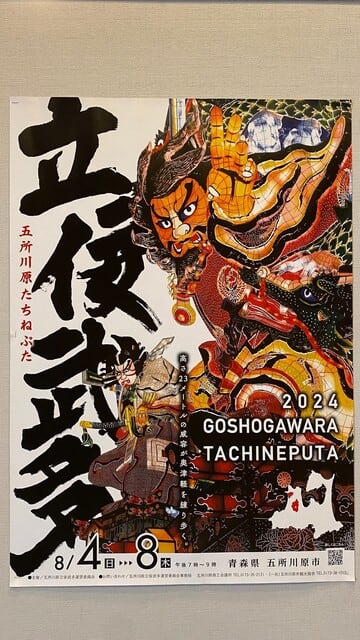

(2021年制作の「暫」。立佞武多は制作すると3年間使うそうです。全てのねぶたの台部分に「漢雲」と書かれていますが、正式には右読みで「雲漢」(うんかん)。中国語で「天の川」の意味。ねぷた祭りが「七夕祭り」から発展したことからこう書かれるようになったという説もあるそうです。)

(2021年制作の「暫」。立佞武多は制作すると3年間使うそうです。全てのねぶたの台部分に「漢雲」と書かれていますが、正式には右読みで「雲漢」(うんかん)。中国語で「天の川」の意味。ねぷた祭りが「七夕祭り」から発展したことからこう書かれるようになったという説もあるそうです。) (説明によると、大型立佞武多は下から見上げるように作られているそうで、上からだと迫力も半減という感じです。)

(説明によると、大型立佞武多は下から見上げるように作られているそうで、上からだと迫力も半減という感じです。) (今年の祭りは既に終わっています。)

(今年の祭りは既に終わっています。) (2022年が飛んでいるのはコロナ禍の影響があるようです。)

(2022年が飛んでいるのはコロナ禍の影響があるようです。) (スロープのここが跳ね上がる所。各階の全てが跳ね上がります。)

(スロープのここが跳ね上がる所。各階の全てが跳ね上がります。) (外壁(大扉)が開いて大型立佞武多が出ていく様は迫力満点でしょうね。)

(外壁(大扉)が開いて大型立佞武多が出ていく様は迫力満点でしょうね。) (ここだけ切り取っても芸術作品そのもの。見応えありです。)

(ここだけ切り取っても芸術作品そのもの。見応えありです。) (めちゃめちゃあります。びっくり。)

(めちゃめちゃあります。びっくり。) (手前から奥へ、弘前ねぷた=扇形、青森ねぶた=面的に広い、五所川原立佞武多=最も大型・高層。実際に来てみないと分からないことをたくさん勉強できます。なお、「ねぶた」か「ねぷた」かの違いはさほど深い意味はないのか、特に説明では触れられていませんでした。)

(手前から奥へ、弘前ねぷた=扇形、青森ねぶた=面的に広い、五所川原立佞武多=最も大型・高層。実際に来てみないと分からないことをたくさん勉強できます。なお、「ねぶた」か「ねぷた」かの違いはさほど深い意味はないのか、特に説明では触れられていませんでした。) (観たのは確かラストの回だったかな。写メはうまく撮れませんでしたのでありませんが、すごく良かったです。)

(観たのは確かラストの回だったかな。写メはうまく撮れませんでしたのでありませんが、すごく良かったです。) (福岡県で言えば、福岡県立博物館の山笠の展示室の小松政夫さんのような感じ。(笑))

(福岡県で言えば、福岡県立博物館の山笠の展示室の小松政夫さんのような感じ。(笑)) (津軽と言えばりんごジュース。もうちょっとで買って自宅に送ろうかと思いましたが、「ふるさと納税で五所川原市の返礼品にあるのでは?」と気付いてストップ。後で調べてみると、やっぱりありました。で、申し込んでおきました。(笑))

(津軽と言えばりんごジュース。もうちょっとで買って自宅に送ろうかと思いましたが、「ふるさと納税で五所川原市の返礼品にあるのでは?」と気付いてストップ。後で調べてみると、やっぱりありました。で、申し込んでおきました。(笑)) (最後の角を曲がるといきなり見えてきました。移動の車中、私が「しゃこちゃん」のことを言葉で説明してもイメージできなかった妻も実際にこの景色が目に飛び込んで来てびっくり。)

(最後の角を曲がるといきなり見えてきました。移動の車中、私が「しゃこちゃん」のことを言葉で説明してもイメージできなかった妻も実際にこの景色が目に飛び込んで来てびっくり。) (ちなみに、列車が到着すると目が光るというギミック付きです。(笑))

(ちなみに、列車が到着すると目が光るというギミック付きです。(笑)) (亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶がモデルなので「遮光器」→「しゃこ」。(笑) 「遮光器土偶」の名は、土偶の目が北方民族のイヌイットなどが雪中の光除けに着用した遮光器(サングラス)に似ていることから名付けられた、と書かれています。)

(亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶がモデルなので「遮光器」→「しゃこ」。(笑) 「遮光器土偶」の名は、土偶の目が北方民族のイヌイットなどが雪中の光除けに着用した遮光器(サングラス)に似ていることから名付けられた、と書かれています。) (面白過ぎます。)

(面白過ぎます。) (超❝疎❞。目が光るところに出会うのはレア中のレアのようです。)

(超❝疎❞。目が光るところに出会うのはレア中のレアのようです。) (湖面に映る光の道もばっちり。)

(湖面に映る光の道もばっちり。) (渡って実感しましたが、300mは結構長いです。「長い木の橋」=「長生きの橋」とかけて開運長寿のパワースポットだそうです。ほんまかいな。(笑))

(渡って実感しましたが、300mは結構長いです。「長い木の橋」=「長生きの橋」とかけて開運長寿のパワースポットだそうです。ほんまかいな。(笑)) (鶴の舞橋と岩木山がコラボした景色。ベスポジではないかもしれませんが、夕暮れのこの景色、最高でした。)

(鶴の舞橋と岩木山がコラボした景色。ベスポジではないかもしれませんが、夕暮れのこの景色、最高でした。) (かなり微妙ですが。(笑))

(かなり微妙ですが。(笑)) (桜の季節、まだ頂に雪を冠する岩木山と鶴の舞橋。でも、この視線の位置、どこか高い所からでないと撮れない一枚だと思いますが、どこから撮っているのか。)

(桜の季節、まだ頂に雪を冠する岩木山と鶴の舞橋。でも、この視線の位置、どこか高い所からでないと撮れない一枚だと思いますが、どこから撮っているのか。) (来年の3月末までって、結構長い期間渡れない。いい時に訪れました。)

(来年の3月末までって、結構長い期間渡れない。いい時に訪れました。) (正面の三角の建物が「アスパム」。この交差点を曲がればホテルまではすぐ。)

(正面の三角の建物が「アスパム」。この交差点を曲がればホテルまではすぐ。) (19時到着。立体駐車場完備(一泊1000円)。)

(19時到着。立体駐車場完備(一泊1000円)。) (ザ・街中華。)

(ザ・街中華。) (店内は中華料理のあの匂い、床は程良くヌルっとしています。(笑))

(店内は中華料理のあの匂い、床は程良くヌルっとしています。(笑)) (ボリュームよし、味よし。おいしゅうございました。)

(ボリュームよし、味よし。おいしゅうございました。) (今晩、青森はスーパームーンだったようです。実際にはもっと大きさを感じました。)

(今晩、青森はスーパームーンだったようです。実際にはもっと大きさを感じました。) (エレベーター内に貼られた無料サービス一覧。)

(エレベーター内に貼られた無料サービス一覧。) (これです、これ。(笑))

(これです、これ。(笑)) (期待を裏切らない美味しさ。スルスルッと完食です。スープは魚介ベースの醤油かな。)

(期待を裏切らない美味しさ。スルスルッと完食です。スープは魚介ベースの醤油かな。) (津軽のりんごジュースはほんとに美味しい。)

(津軽のりんごジュースはほんとに美味しい。) (地元飯を出しているようです。)

(地元飯を出しているようです。) (蕎麦で有名な深大寺(じんだいじ)にほど近い、でもひっそりとした場所に駐車場があります。)

(蕎麦で有名な深大寺(じんだいじ)にほど近い、でもひっそりとした場所に駐車場があります。) (観光向け温泉施設というよりは地元の銭湯という趣き。)

(観光向け温泉施設というよりは地元の銭湯という趣き。) (「地下1500m湧出 化石温泉」というキーワードのみの思わせぶりなのぼり。(笑))

(「地下1500m湧出 化石温泉」というキーワードのみの思わせぶりなのぼり。(笑)) (なかなかいい感じの建物です。)

(なかなかいい感じの建物です。) (廊下の床が拭き込まれていて好印象。館内では裸足。気持ちいいです。)

(廊下の床が拭き込まれていて好印象。館内では裸足。気持ちいいです。) (焼きそば系の軽食の他、ソフトクリーム、かき氷、飲み物を提供しています。が、みなさん2階の休憩処や食事処を利用するようで、店員さんは不在。フロントの方が兼ねていて、ベルを鳴らして呼ぶとフロントから走って来ます。)

(焼きそば系の軽食の他、ソフトクリーム、かき氷、飲み物を提供しています。が、みなさん2階の休憩処や食事処を利用するようで、店員さんは不在。フロントの方が兼ねていて、ベルを鳴らして呼ぶとフロントから走って来ます。) (ケージはフルオープン。(笑) ですが、茶々はこの中でエサを食べたり水を飲んだりして過ごしていました。(出てくることもあるそうです。) 写メを撮り損ねましたが、左の水飲みノズルから水を飲む姿が激カワでした。)

(ケージはフルオープン。(笑) ですが、茶々はこの中でエサを食べたり水を飲んだりして過ごしていました。(出てくることもあるそうです。) 写メを撮り損ねましたが、左の水飲みノズルから水を飲む姿が激カワでした。) (ただただカワイイ。茶々は2018年11月生まれのミニレッキスだそうです。御年5歳、初老というところでしょうか。茶々の元気な姿を見に来るお客さんも多いとか。)

(ただただカワイイ。茶々は2018年11月生まれのミニレッキスだそうです。御年5歳、初老というところでしょうか。茶々の元気な姿を見に来るお客さんも多いとか。) (とても美しい毛並みでした。いつまでもお元気で。)

(とても美しい毛並みでした。いつまでもお元気で。) (「当施設の温泉は地下1500mから湧出した100%天然の温泉を使用しております。この温泉は数百万年前の大陸移動による地殻変動によって地中にとじこめられた海で、化石海水とも呼ばれています。その化石海水が地熱によって温められ、当施設の温泉となっております。・・・黒い色は、海水中の海藻類が微生物により分解されてできた『フミン酸』によるもので、・・・」。先程ののぼりのキーワードの意味が分かりました。(笑))

(「当施設の温泉は地下1500mから湧出した100%天然の温泉を使用しております。この温泉は数百万年前の大陸移動による地殻変動によって地中にとじこめられた海で、化石海水とも呼ばれています。その化石海水が地熱によって温められ、当施設の温泉となっております。・・・黒い色は、海水中の海藻類が微生物により分解されてできた『フミン酸』によるもので、・・・」。先程ののぼりのキーワードの意味が分かりました。(笑)) (入浴後に休んでいたソファーから偶然「ここが源泉です」を見付けました。源泉湧出量は161ℓ/分。毎晩温泉を抜いて毎朝新しい温泉を入れているそうです。)

(入浴後に休んでいたソファーから偶然「ここが源泉です」を見付けました。源泉湧出量は161ℓ/分。毎晩温泉を抜いて毎朝新しい温泉を入れているそうです。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (ネットより拝借。手前は電気風呂・洞窟風呂。奥には「ぬる湯」があって、私はそこが気に入りました。ちなみに、ぬる湯好きの私のおススメは、九州では「

(ネットより拝借。手前は電気風呂・洞窟風呂。奥には「ぬる湯」があって、私はそこが気に入りました。ちなみに、ぬる湯好きの私のおススメは、九州では「 (揚げたての季節の天ぷらと蕎麦。見た瞬間にこれ一択で決定。(笑))

(揚げたての季節の天ぷらと蕎麦。見た瞬間にこれ一択で決定。(笑)) (蕎麦の大盛り無料。大盛りでお願いしました。これで1400円。都内とは思えないお得感。)

(蕎麦の大盛り無料。大盛りでお願いしました。これで1400円。都内とは思えないお得感。) (出産祝いに抱っこ紐などをプレゼント。)

(出産祝いに抱っこ紐などをプレゼント。) (私、牛タンともち麦・とろろ、味の民芸渾身のうどんのセット「牛タン民芸定食」。妻は鍋焼きうどん。おいしゅうございました。)

(私、牛タンともち麦・とろろ、味の民芸渾身のうどんのセット「牛タン民芸定食」。妻は鍋焼きうどん。おいしゅうございました。) (本日の日の出は4:41とチェックインの時に教えてくれます。現在午前5時過ぎ。)

(本日の日の出は4:41とチェックインの時に教えてくれます。現在午前5時過ぎ。) (今日も快晴のようですが、相変わらず靄っています。)

(今日も快晴のようですが、相変わらず靄っています。) (テラスより。それでも海の向こうに見えるはずの伊豆諸島の姿は見えません。)

(テラスより。それでも海の向こうに見えるはずの伊豆諸島の姿は見えません。) (ホテルの敷地だと思いますが、立ち入れるエリアではないようです。)

(ホテルの敷地だと思いますが、立ち入れるエリアではないようです。) (ズーム。ひょっとして露天風呂? 昔のものが放置されているのか、これから整備しようとしているのか、謎です。まぁ東棟の部屋から丸見えの場所ですので、活用するものではないでしょうね。)

(ズーム。ひょっとして露天風呂? 昔のものが放置されているのか、これから整備しようとしているのか、謎です。まぁ東棟の部屋から丸見えの場所ですので、活用するものではないでしょうね。) (チェックインの時に渡された各種パンフのひとつ、「Bakery & Table Sweets 伊豆」のご案内。)

(チェックインの時に渡された各種パンフのひとつ、「Bakery & Table Sweets 伊豆」のご案内。) (この写メはブランチの時に撮ったもの。開店時に訪れた時は棚にはまだパンは出ておらず、現在焼いている最中だとか。)

(この写メはブランチの時に撮ったもの。開店時に訪れた時は棚にはまだパンは出ておらず、現在焼いている最中だとか。) (照明が反射して肝心の所が見えづらくなっていますが、「生地とぶどうの割合 5:5」。大量のぶどうにも驚きますが、3種類のぶどうを使っているというのも驚きです。この気合の入った「ぶどう食パン」、是非食べねば。)

(照明が反射して肝心の所が見えづらくなっていますが、「生地とぶどうの割合 5:5」。大量のぶどうにも驚きますが、3種類のぶどうを使っているというのも驚きです。この気合の入った「ぶどう食パン」、是非食べねば。) (開店時には食パン同様まだ焼き上がっていなかったので、こちらも予約。この写メはブランチの時に撮りました。)

(開店時には食パン同様まだ焼き上がっていなかったので、こちらも予約。この写メはブランチの時に撮りました。) (「生地とぶどうの割合 5:5」の通り、レーズンの量がすごい。そしてめちゃウマでした。)

(「生地とぶどうの割合 5:5」の通り、レーズンの量がすごい。そしてめちゃウマでした。) (西棟の客室が並ぶ廊下の窓から見えた「WAVE GARDEN」。足湯やテラス席があって食事や休憩ができるようになっていますが、この暑さでは出ている人もなし。)

(西棟の客室が並ぶ廊下の窓から見えた「WAVE GARDEN」。足湯やテラス席があって食事や休憩ができるようになっていますが、この暑さでは出ている人もなし。) (軽食やアルコールは提供時間外。コーヒーはありました。)

(軽食やアルコールは提供時間外。コーヒーはありました。) (雑誌でも読みながらくつろぐソファースペース。更にこの左奥にはワーケーションスペースがありました。)

(雑誌でも読みながらくつろぐソファースペース。更にこの左奥にはワーケーションスペースがありました。) (10分程のゲームで、2-0で妻の勝ち。テーブルサッカー、2人でやるには無理があるということが分かりました。(笑))

(10分程のゲームで、2-0で妻の勝ち。テーブルサッカー、2人でやるには無理があるということが分かりました。(笑)) (アクアブリッジにて。西棟の部屋のテラスが見えます。)

(アクアブリッジにて。西棟の部屋のテラスが見えます。) (ロビー棟から下って来る感じですので、帰りの上りを考えると、車で移動した方が楽。ホテルの方のアドバイスです。)

(ロビー棟から下って来る感じですので、帰りの上りを考えると、車で移動した方が楽。ホテルの方のアドバイスです。) (ランチメニューは4種類。「ビーフシチューとパン」、「ローストビーフサンド」、「エビカツバーガー」、「クロワッサンサンド」。)

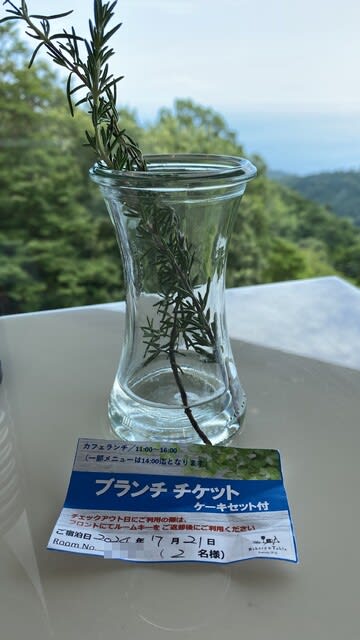

(ランチメニューは4種類。「ビーフシチューとパン」、「ローストビーフサンド」、「エビカツバーガー」、「クロワッサンサンド」。) (ケーキセット付というのがいいですね。)

(ケーキセット付というのがいいですね。) (旬のフルーツはブルーベリーとマンゴー。)

(旬のフルーツはブルーベリーとマンゴー。) (ブルーベリーは河津町産、マンゴーは三島市産。マンゴーを三島で作っているとは驚きます。伊豆の気候が温暖ということなのでしょうかね。)

(ブルーベリーは河津町産、マンゴーは三島市産。マンゴーを三島で作っているとは驚きます。伊豆の気候が温暖ということなのでしょうかね。) (再訪した時のプランを妻と話しながらまったりとした時間が流れます。)

(再訪した時のプランを妻と話しながらまったりとした時間が流れます。) (店員さんが4種類のコースターを持って来てくれました。)

(店員さんが4種類のコースターを持って来てくれました。) (ホテルサイトより拝借。)

(ホテルサイトより拝借。) (セットされているパンの説明もしてくれます。昨晩の夕食とはかぶらないパンでした。ちなみに、パンはおかわりができます。)

(セットされているパンの説明もしてくれます。昨晩の夕食とはかぶらないパンでした。ちなみに、パンはおかわりができます。) (ブルーベリーが大粒で甘い!)

(ブルーベリーが大粒で甘い!) (マンゴーはトッピングだけでなく、層の中に大きなカットマンゴーがいくつも入っています。)

(マンゴーはトッピングだけでなく、層の中に大きなカットマンゴーがいくつも入っています。) (ロケーション的に当ホテルへの来訪者以外の車は通らない、静かな場所です。)

(ロケーション的に当ホテルへの来訪者以外の車は通らない、静かな場所です。) (ここはフロントのあるロビー棟(玄関棟)。)

(ここはフロントのあるロビー棟(玄関棟)。) (ホテル敷地内のマップ。客室は海に向かって翼を広げるように東棟と西棟に分かれます。私たちは東棟(左側)の部屋。)

(ホテル敷地内のマップ。客室は海に向かって翼を広げるように東棟と西棟に分かれます。私たちは東棟(左側)の部屋。) (全26室。部屋を間引いているのかと思うほど静か。滞在中も音漏れしてきませんでした。)

(全26室。部屋を間引いているのかと思うほど静か。滞在中も音漏れしてきませんでした。) (リゾートホテルは踏み込んだ時最初に目に飛び込んでくる非日常の景色が醍醐味ですね。)

(リゾートホテルは踏み込んだ時最初に目に飛び込んでくる非日常の景色が醍醐味ですね。) (このど真ん中の席に案内されてチェックイン。)

(このど真ん中の席に案内されてチェックイン。) (インフィニティ水盤。座った視点からは海と続いているように見えます。ザ・リゾートの景色。)

(インフィニティ水盤。座った視点からは海と続いているように見えます。ザ・リゾートの景色。) (チーク材を思わせるような木材と白い壁が何となく船の中にいるような感覚になります。)

(チーク材を思わせるような木材と白い壁が何となく船の中にいるような感覚になります。) (❝壁❞に見えるのは木のスリットなので外と同じ気温・湿度です。蒸し暑い。)

(❝壁❞に見えるのは木のスリットなので外と同じ気温・湿度です。蒸し暑い。) (ここでも非日常の景色に感動。海からの風が吹いて、蒸し暑さがかなり緩和されます。部屋から飲み物を持って来てここのソファーでまったりするのもいいですね。アクアブリッジの奥の木の扉(自動ドア)の向こうが東棟。)

(ここでも非日常の景色に感動。海からの風が吹いて、蒸し暑さがかなり緩和されます。部屋から飲み物を持って来てここのソファーでまったりするのもいいですね。アクアブリッジの奥の木の扉(自動ドア)の向こうが東棟。) (奥の木の扉(自動ドア)が西棟への入り口。)

(奥の木の扉(自動ドア)が西棟への入り口。) (東棟は2フロアの構成。そのうちの上の階。)

(東棟は2フロアの構成。そのうちの上の階。) (床材はチークか。ソファーセットのあるスペース。左手前にはテレビがあります。トイレは玄関横。)

(床材はチークか。ソファーセットのあるスペース。左手前にはテレビがあります。トイレは玄関横。) (左にベッドルーム、右フレーム外にクローゼット、洗面所、浴室・半露天風呂という作りになっています。)

(左にベッドルーム、右フレーム外にクローゼット、洗面所、浴室・半露天風呂という作りになっています。) (落ち着いた設えでいい感じです。)

(落ち着いた設えでいい感じです。) (そこそこ虫が飛び交っていますので、浴室の扉と半露天風呂の扉を同時に開けないようにして部屋への虫の侵入を防ぐことができます。)

(そこそこ虫が飛び交っていますので、浴室の扉と半露天風呂の扉を同時に開けないようにして部屋への虫の侵入を防ぐことができます。) (ホテル全体の内装に石やタイルをふんだんに使っているので高級感があります。)

(ホテル全体の内装に石やタイルをふんだんに使っているので高級感があります。) (泉質は、ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉で、微弱黄色透明、微弱塩味、無臭。クセのないいい温泉です。温度の方は夏場ということで熱く感じますが、熱い湯がにがての私でも浸かれるくらいですので、適温の範疇です。)

(泉質は、ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉で、微弱黄色透明、微弱塩味、無臭。クセのないいい温泉です。温度の方は夏場ということで熱く感じますが、熱い湯がにがての私でも浸かれるくらいですので、適温の範疇です。) (椅子に座ってゆっくりと、といきたいところですが、蒸し暑いのと虫ちゃんが寄ってきますので、今回はほとんどテラスで過ごすことはありませんでした。)

(椅子に座ってゆっくりと、といきたいところですが、蒸し暑いのと虫ちゃんが寄ってきますので、今回はほとんどテラスで過ごすことはありませんでした。) (「B&T」とは、「Bakery&Table Sweets 伊豆」のことで、宿泊者はもちろん、外の方も利用できる、併設のカフェ。)

(「B&T」とは、「Bakery&Table Sweets 伊豆」のことで、宿泊者はもちろん、外の方も利用できる、併設のカフェ。) (コーヒーセットもあるし、ラウンジに行けばドリンクもそろっていますので、冷蔵庫の中のものを飲むことはありませんでした。缶なのでお持ち帰りに便利。(笑))

(コーヒーセットもあるし、ラウンジに行けばドリンクもそろっていますので、冷蔵庫の中のものを飲むことはありませんでした。缶なのでお持ち帰りに便利。(笑)) (当ホテルが掲載されているのかと思ってパラパラッとめくって見ると、当ホテルはありませんが、同系列の「東府や Resort & Spa-Izu」と「赤倉観光ホテル」が載っていました。)

(当ホテルが掲載されているのかと思ってパラパラッとめくって見ると、当ホテルはありませんが、同系列の「東府や Resort & Spa-Izu」と「赤倉観光ホテル」が載っていました。) (カフェに続いているとは思えない廊下。)

(カフェに続いているとは思えない廊下。) (普通の扉。(笑))

(普通の扉。(笑)) (扉を開けるといきなりこの景色で、ちょっと戸惑います。)

(扉を開けるといきなりこの景色で、ちょっと戸惑います。) (ウエルカムドリンクは季節のドリンク「梅ソーダ」を選びました。絶景です。)

(ウエルカムドリンクは季節のドリンク「梅ソーダ」を選びました。絶景です。) (大浴場は西棟ですので、アクアブリッジを通って移動。)

(大浴場は西棟ですので、アクアブリッジを通って移動。) (誰もいないので写メ。妻撮影。部屋の半露天風呂もそうですが、浴槽内には伊豆の青石(伊豆石)が敷き詰められています。個人的に宿の浴槽は伊豆石か総ヒノキが一番好きです。)

(誰もいないので写メ。妻撮影。部屋の半露天風呂もそうですが、浴槽内には伊豆の青石(伊豆石)が敷き詰められています。個人的に宿の浴槽は伊豆石か総ヒノキが一番好きです。) (男湯も私だけ。鳥の鳴き声だけが聞こえます。部屋の半露天よりも温度が低いみたいで私でも長湯できます。最高です。)

(男湯も私だけ。鳥の鳴き声だけが聞こえます。部屋の半露天よりも温度が低いみたいで私でも長湯できます。最高です。) (吹き抜けで開放感抜群。アルコール類も無料でサービスされています。)

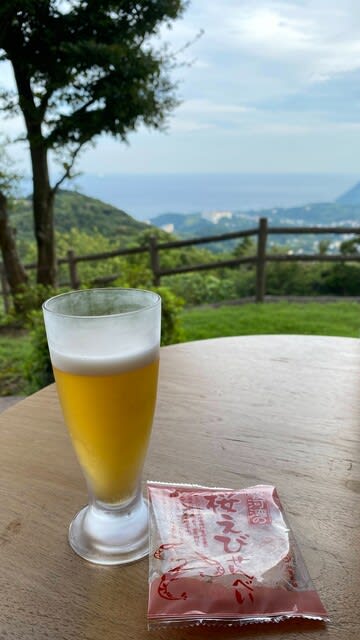

(吹き抜けで開放感抜群。アルコール類も無料でサービスされています。) (サッポロ生飲み放題。(笑))

(サッポロ生飲み放題。(笑)) (アテは桜えびせんべい。金目鯛せんべいもあったのでいただきました。)

(アテは桜えびせんべい。金目鯛せんべいもあったのでいただきました。) (ラウンジ前のスペースに置かれた卓球台。白というのがオシャレでそそられます。)

(ラウンジ前のスペースに置かれた卓球台。白というのがオシャレでそそられます。) (「WAVE」は洋食レストランですが、2021年に和食レストラン「Coastline」もオープン。こちらはカウンター席のみとのことで、再訪の際には和食にしてみたいと思います。)

(「WAVE」は洋食レストランですが、2021年に和食レストラン「Coastline」もオープン。こちらはカウンター席のみとのことで、再訪の際には和食にしてみたいと思います。) (先程まで若いカップルが食事をしていました。)

(先程まで若いカップルが食事をしていました。) (ゆったり向かい合う席です。)

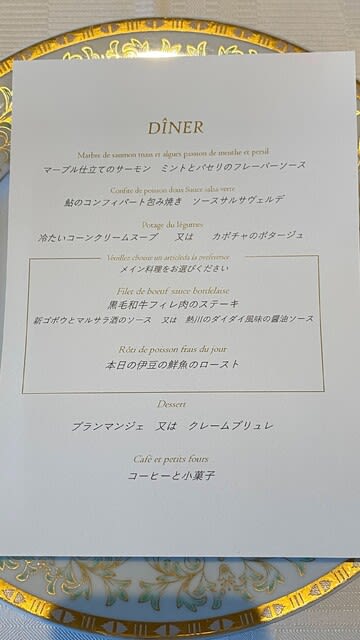

(ゆったり向かい合う席です。) (

( (フルーティーというか、個性的な香りがするロゼ。とても美味しいです。)

(フルーティーというか、個性的な香りがするロゼ。とても美味しいです。) (海苔で巻かれています。和を感じる料理です。)

(海苔で巻かれています。和を感じる料理です。) (先程行った「Bakery & Table Sweets 伊豆」のパン。さすがパン自慢のホテルだけあって3種類ともとても美味しいですが、中でも一番手前のクルミパンが絶品。)

(先程行った「Bakery & Table Sweets 伊豆」のパン。さすがパン自慢のホテルだけあって3種類ともとても美味しいですが、中でも一番手前のクルミパンが絶品。) (鮎料理との相性が抜群というワイン。少しシュワッとする気がします。)

(鮎料理との相性が抜群というワイン。少しシュワッとする気がします。) (ソースは2種類。鮎が清流を泳ぐようなイメージでお皿に描かれた緑のソースは春菊ベース。丸く置かれたソースは鮎の内臓を使ったもの。鮎は頭も尻尾も美味しくいただけます。)

(ソースは2種類。鮎が清流を泳ぐようなイメージでお皿に描かれた緑のソースは春菊ベース。丸く置かれたソースは鮎の内臓を使ったもの。鮎は頭も尻尾も美味しくいただけます。) (カップの底にコンソメのジュレが敷かれていて、混ぜながらいただきます。スープは温かいカボチャのポタージュも選ぶことができます。)

(カップの底にコンソメのジュレが敷かれていて、混ぜながらいただきます。スープは温かいカボチャのポタージュも選ぶことができます。) (当ホテルのレストラン担当のみなさんもイチオシのワインとのこと。人気のワインでこれが最後の1本だとか。すっきり辛口で白身魚ととても合います。)

(当ホテルのレストラン担当のみなさんもイチオシのワインとのこと。人気のワインでこれが最後の1本だとか。すっきり辛口で白身魚ととても合います。) (妻は肉料理を選んで、途中でシェアしました。魚は3種類。「オゴダイ(ヒメダイ)」、「オナガダイ(ハマダイ)」、「アカムツ(ノドグロ)」。エビは殻ごと食べることができます。名前を教えてもらいましたが失念しました。多分ソフトシェルシュリンプだと思います。)

(妻は肉料理を選んで、途中でシェアしました。魚は3種類。「オゴダイ(ヒメダイ)」、「オナガダイ(ハマダイ)」、「アカムツ(ノドグロ)」。エビは殻ごと食べることができます。名前を教えてもらいましたが失念しました。多分ソフトシェルシュリンプだと思います。) (重くはないですが、料理のソースの味に負けない、しっかりした赤。)

(重くはないですが、料理のソースの味に負けない、しっかりした赤。) (ソースは、熱川のダイダイ風味の醤油ソースも選ぶことができます。)

(ソースは、熱川のダイダイ風味の醤油ソースも選ぶことができます。) (私のチョイス。)

(私のチョイス。) (妻のチョイス。)

(妻のチョイス。) (先程のデザートで❝別腹❞もオーバーフロー。(笑) 小菓子は部屋でいただくように包んでもらいました。)

(先程のデザートで❝別腹❞もオーバーフロー。(笑) 小菓子は部屋でいただくように包んでもらいました。) (これは部屋の玄関に飾られていた絵。)

(これは部屋の玄関に飾られていた絵。) (美しい。まさか「ムーンロード」を見ることができるとは、望外の喜びです。)

(美しい。まさか「ムーンロード」を見ることができるとは、望外の喜びです。) (温泉に浸かっていると、バチッバチッという音が外から聞こえます。集虫灯に飛び込んで虫が焼かれる音でしょうか。日中はウグイスなど鳥のさえずりが一番の音でしたが、夜は静寂の中で時折聞こえるバチッです。(笑))

(温泉に浸かっていると、バチッバチッという音が外から聞こえます。集虫灯に飛び込んで虫が焼かれる音でしょうか。日中はウグイスなど鳥のさえずりが一番の音でしたが、夜は静寂の中で時折聞こえるバチッです。(笑)) (夜の絶景。)

(夜の絶景。)