随分と前ですが、前回の大阪勤務の時、好んで滋賀県・琵琶湖周辺に散策に行ってました。(2011年「鯖街道を歩く」、2012年「奥琵琶湖桜紀行」、2012年「近江中山道散策」など)

紅葉の季節なら、このブログを始める前、湖東三山や永源寺、湖北の鶏足寺などを旅行で巡ったこともあります。

ということで、❝滋賀歩き❞を再開しようと、こんな本を買ってきました。

(年齢的に❝ゆるめ❞の散策本にしました。(笑))

(年齢的に❝ゆるめ❞の散策本にしました。(笑))

❝滋賀歩き❞再開の最初は、これまでの滋賀散策歴でまだ訪れていなかった「比叡山延暦寺」にしました。

延暦寺は標高848mの比叡山全域を境内とし、正式には「比叡山延暦寺」と号しますが、寺名よりも比叡山や叡山と呼ばれることの方が多い気がします。

そんな比叡山への(公共交通機関での)アプローチ方法は2つで、坂本ルートと比叡山頂ルート。私は京阪電車と叡山電車を利用したいので、比叡山頂ルートで。

京阪電車からお得なきっぷが出ています。「比叡山延暦寺巡拝 京阪線きっぷ」(大人3700円)。

(交通機関乗り放題、比叡山入山料がセットになっています。)

(交通機関乗り放題、比叡山入山料がセットになっています。)

近鉄電車の「まわりゃんせ」ほどの破壊力はありませんが、山内シャトルバスを活用するなら、このきっぷが断然お得です。

比叡山は、大きく3つのエリアになっています。「東塔」(とうどう)、「西塔」(さいとう)、「横川」(よかわ)の各エリアです。

(3つのエリアを山内シャトルバスが結んでいます。)

(3つのエリアを山内シャトルバスが結んでいます。)

当日は絶好の散策日和。京阪淀屋橋駅を7時台の特急で出発し、出町柳駅で叡山電車に乗り換え。

(1両編成です。)

(1両編成です。)

終点「八瀬比叡山口」駅までは15分弱。

(レトロ感を出す演出か、「八瀬驛」となっています。)

(レトロ感を出す演出か、「八瀬驛」となっています。)

ここからは、叡山ケーブル・ロープウェイを乗り継ぎ、比叡山頂へ。ケーブルの駅へは高野川を渡りますが、紅葉が始まっているようです。

(今年初めて関西の景色で秋を感じました。)

(今年初めて関西の景色で秋を感じました。)

ケーブル八瀬駅。

(「散策に来たなぁ。」と旅情を搔き立てられる、なかなか味のある駅です。)

(「散策に来たなぁ。」と旅情を搔き立てられる、なかなか味のある駅です。)

9時の始発ケーブルに乗れそうです。

(朝のひんやりとした空気。)

(朝のひんやりとした空気。)

駅員さんが「山頂は気温7℃のようです。お気を付けていってらっしゃい。」というご案内。秋の散策モードの服装にしたつもりですが、ちょっと肌寒いです。(が、今更どうにもなりません。(笑))

5分前、改札が始まり、全員が座れるくらいの乗客数です。

(ケーブルカーの傾いた車両、感覚が変になります。)

(ケーブルカーの傾いた車両、感覚が変になります。)

叡山ケーブルの高低差は日本一の561m、比叡山中腹までの1.3kmを9分、最大斜度21度。鋼鉄製ロープ1本の両端にケーブルカーが取り付けられていて、井戸のつるべを上下するように山上の滑車で引っ張って運転する「つるべ式」、、、なんて車内アナウンスがあります。

「ケーブル比叡」駅から「ロープ比叡」駅へ。

(寒い。よく見れば周りの人は結構厚着。)

(寒い。よく見れば周りの人は結構厚着。)

ここから既に絶景が望めます。「かわらけ投げ」がありました。

(白い輪っか、空中に浮いているわけではなく、ワイヤーにぶら下がっています。)

(白い輪っか、空中に浮いているわけではなく、ワイヤーにぶら下がっています。)

3枚100円。始発で登って来る人はさすがに誰もやらないですね。(笑)

(投げてみたい衝動にかられますが、、、。)

(投げてみたい衝動にかられますが、、、。)

ロープウェイは、密を避けるためか定員のためか、1本待ちです。

このゴンドラに乗って、いよいよ比叡山頂へ。

換気のため窓が少し開けられていて寒いですが、景色は絶景。

(これはテンションが上がりますね。)

(これはテンションが上がりますね。)

ロープウェイの比叡山頂駅の建物は装飾ゼロのコンクリの箱でした。(笑)

比叡山頂と、東塔・西塔・横川の各エリアの高低や位置関係です。

15分ほど歩けば山頂の証、三角点があるらしいのですが、私は、東塔エリアに向かうためシャトルバス乗り場へ向かいます。

(バス乗り場までは徒歩10分弱でしょうか。)

(バス乗り場までは徒歩10分弱でしょうか。)

遊歩道(東海自然遊歩道)が整備されていますので、東塔まで歩けますが、登山道を40分とのことで、歩く人はきちんと装備を整える必要があると思います。

(ちょうど9:30発のバスに乗れました。)

(ちょうど9:30発のバスに乗れました。)

クネクネのドライブウェイを走ること数分で参拝入口に到着です。

(ここで降りる人、最初に一番遠い横川まで行く人、散策プランは人それぞれのようです。)

(ここで降りる人、最初に一番遠い横川まで行く人、散策プランは人それぞれのようです。)

東塔エリアの散策スタートです。

入山口で京阪電車の巡拝きっぷを見せてパンフなどをいただきます。

(現在開催中の「伝教大師一千二百年大遠忌」の特別拝観は別料金(500円)となります。)

(現在開催中の「伝教大師一千二百年大遠忌」の特別拝観は別料金(500円)となります。)

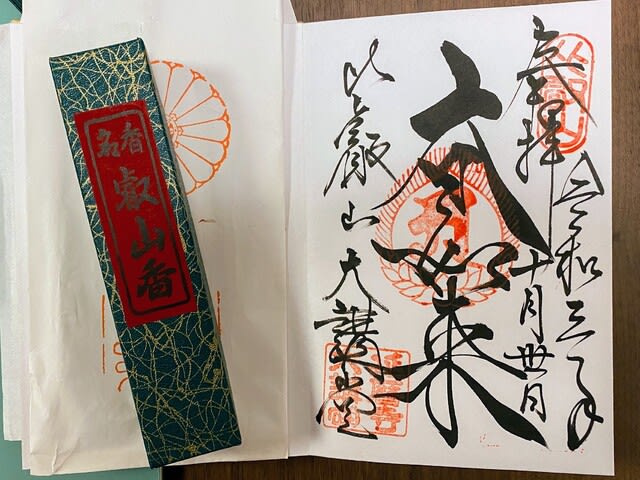

初「比叡山」ということで、今回は、広大なエリアの見所(参拝スポット)を逃さず巡るために、御朱印を活用させていただきます。比叡山延暦寺の公式サイトにも紹介されていますが、3つのエリアで11種類の御朱印があり(他にも付属社の御朱印もありますので、全部だと一体何種類か分かりません。)、御朱印をいただきながら名所を回るというイメージです。(スタンプラリーみたいですみません。(笑))

東塔エリアはこの❝広場❞から散策スタート。

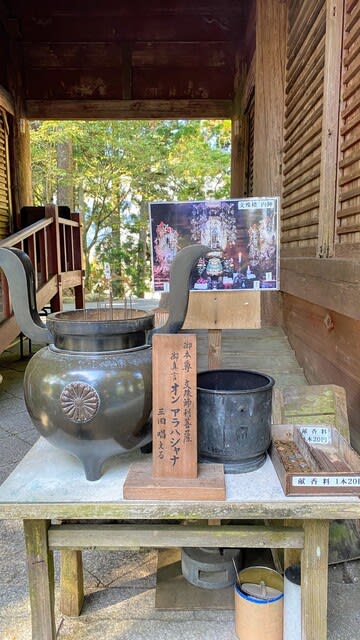

最初に参拝しようと決めていた「根本中堂」へ。

「根本中堂」は、東塔・西塔・横川にそれぞれ中心となる仏堂「中堂」がありますが、その中で最大のお堂で延暦寺の総本堂。

(現在大改修中。平成28年から約10年とのこと。ということは2026年頃に改修完了か。再訪したいものです。)

(現在大改修中。平成28年から約10年とのこと。ということは2026年頃に改修完了か。再訪したいものです。)

御本尊の薬師如来の前には1200年以上灯り続けている「不滅の法灯」が安置されていて、見ることができました。「不滅の法灯」は、延暦7年(788)、最澄が全ての人々が救われることを願い、自ら刻んだ薬師如来を安置し、仏の教えが永遠に伝えられますようにと願って供えた灯明。心に染み入る優しい灯りでした。

根本中堂前のこの石段を上ると「文殊楼」です。

(紅葉が少し色付いていて、いい記念写真スポット。)

(紅葉が少し色付いていて、いい記念写真スポット。)

文殊楼は、延暦寺の山門に当たり、ルートはよく分かりませんが、徒歩で登ってくるとこの門をくぐることになるそうです。

(慈覚大師円仁が中国五台山の文殊菩薩堂に倣って創建。寛文8年(1668)に焼失後再建されたそうです。)

(慈覚大師円仁が中国五台山の文殊菩薩堂に倣って創建。寛文8年(1668)に焼失後再建されたそうです。)

中に入ることはできませんので、門の下のこちらで合掌。

先程根本中堂でいただいた御朱印と、文殊楼の御朱印。

(比叡山延暦寺の御朱印は全て300円。特別御朱印は別料金で500円。)

(比叡山延暦寺の御朱印は全て300円。特別御朱印は別料金で500円。)

スタート地点の広場に戻り、「萬拝堂」と「大黒堂」にお参り。

「萬拝堂」は、「日本全国の神社仏閣の諸仏諸菩薩諸天善神を勧請し、合わせて世界に遍満する神々をも共に迎えて奉安して、日夜平和と人類の平安を祈願している平成の新堂」とのこと。

(大きな多角形の台座にリンゴ大の数珠玉が設置されていて(108個かなぁ)、一つずつ回しながら一周します。)

(大きな多角形の台座にリンゴ大の数珠玉が設置されていて(108個かなぁ)、一つずつ回しながら一周します。)

「大黒堂」は、最澄が比叡山へ登った時、大黒天を「感見」した所で、日本の大黒天信仰の発祥の地と言われているそうです。 御本尊は「三面出世大黒天」、大黒天と毘沙門と弁財天が一体になった姿をされています。

「萬拝堂」と「大黒堂」でいただいた御朱印です。

次は「大講堂」へ向かいます。

(広場から続く石段を上って行きます。)

(広場から続く石段を上って行きます。)

石段を上りきると、鐘楼があります。

この鐘は、NHKの「ゆく年くる年」の中継で撞かれている鐘だそうです。

(1回50円で誰でも撞けます。散策していると時々鐘の音がしていました。)

(1回50円で誰でも撞けます。散策していると時々鐘の音がしていました。)

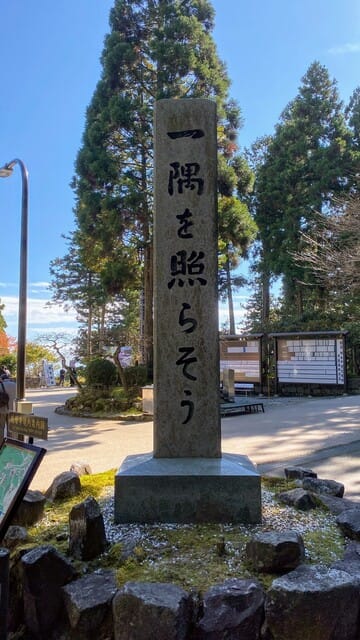

途中にある「一隅を照らす、此れ則ち国宝なり」の石碑。

(最澄が人材教育の重要性を説いた一節とされていて、「国宝」とは人材のことだそうです。)

(最澄が人材教育の重要性を説いた一節とされていて、「国宝」とは人材のことだそうです。)

石碑の反対側には「一隅を照らそう」。

最澄の精神を現代に生かすために、昭和44年(1969)に始められた社会啓発活動「一隅を照らす運動」。「あなたが、あなたの置かれている場所や立場(=一隅)でベストを尽くして照らしてください。あなたが光れば、あなたのお隣も光ります。町や社会が光ります。小さな光が集まって、日本を世界を、やがて地球を照らし、平和で明るい世の中をともに築いていきましょう。」という趣旨のようです。

「大講堂」に着きました。

(大講堂は、昭和39年(1964)に山麓の坂本の讃仏堂を移築したもの。)

(大講堂は、昭和39年(1964)に山麓の坂本の讃仏堂を移築したもの。)

御本尊の大日如来を挟んで両側に法然・栄西・親鸞・道元・日蓮ら各宗派の開祖の木像が祀られています。「なぜここに?」と思いましたが、平安末期から鎌倉時代初めにかけて、各宗派の開祖たちが比叡山で学んでいたそうです。比叡山は「日本仏教の母山」とのことです。

こちらでいただいた御朱印と、お線香「叡山香」。

誰もが知っているビッグネームがここから輩出されたことを、恥ずかしながら初めて知って、妙にありがたみを感じながらの散策となりました。(笑)

次は、「伝教大師一千二百年大遠忌」の特別拝観で公開されている「戒壇院」へ。

「戒壇院」です。

(陽の光が当たって引き込まれるような色合いを醸し出しています。)

(陽の光が当たって引き込まれるような色合いを醸し出しています。)

「戒壇院」は、戒律を受け正式な僧侶となるための儀式が行われるお堂で、儀式は年に一度だけ、僧侶にとっても中に入れるのは生涯に一度だけという特別な場。蝋燭の灯だけの薄暗い堂内は、確かに他のお堂とは違う雰囲気を感じます。なかなか貴重な体験ができました。

次は、「阿弥陀堂」と「法華総持院東塔」へ。

(坂道を上って行きます。)

(坂道を上って行きます。)

坂道を上りきると、この石段、、、まだ上るのか。(笑)

(雰囲気は最高ですが、きついですね。この頃には朝の寒さはどこへやら、ちょうどいい気温になっていました。)

(雰囲気は最高ですが、きついですね。この頃には朝の寒さはどこへやら、ちょうどいい気温になっていました。)

「阿弥陀堂」と「法華総持院東塔」。

「阿弥陀堂」は、昭和12年(1937)に建立された、信徒の先祖回向の道場で、一般の方からの祈願申込のあった法要も、東塔エリアで標高の一番高いここで行われるそうです。

「法華総持院東塔」は、昭和55年(1980)に阿弥陀堂の隣に再興され、最澄が国土と国民を経典の力で護るため日本全国に建てた6ヶ所の宝塔の中心の役割を担っているそうです。

法華総持院東塔も特別拝観期間中のみの公開で通常は非公開。塔の上層部には仏舎利と法華経が安置されていますが、天井(立派な装飾天井)で直接その様子を見ることはできませんが、塔内に展示された写真パネルでその様子を見ることができました。

阿弥陀堂と法華総持院東塔でいただいた御朱印。

特別拝観期間中だけ授与される法華総持院東塔と先程の戒壇院の特別御朱印。

(1組1000円。せっかくですのでいただきました。)

(1組1000円。せっかくですのでいただきました。)

特別拝観の対象となっている施設はあと1ヶ所「国宝殿」です。

ここで開催中の特別展「戦国と比叡展~信長の焼き討ちからの比叡復興へ~」。

失礼な言い方となりますが、特別拝観のメインは「戒壇院」と「法華総持院東塔」の公開ですので、こちらはオマケみたいな感じでした。ちなみに、信長の焼き討ち関係の展示では、説明内容はやはり当山寄りの印象でしたね。(天海僧正の甲冑は迫力満点で見応えがありました。)

時刻は11時半頃、昼食でも食べようかと、東塔エリアの一番端にある「延暦寺会館」へ。

(遠かった、やっと到着。延暦寺会館は、喫茶、レストランのほか、宿泊施設でもあります。)

(遠かった、やっと到着。延暦寺会館は、喫茶、レストランのほか、宿泊施設でもあります。)

精進料理となりますが、レストランで昼食をと思ったところ、何と営業時間前で断念。❝非常食❞は持参していますが、散策を進めることにしました。

延暦寺会館は、その昔、天台密教の重要な儀式を行う道場「正覚院」だっだそうで、会館前に正覚院に祀られていた不動尊を安置しています。(レストランの営業時間前に動揺して写メを失念。(笑))

延暦寺会館のフロントで正覚院不動の御朱印をいただけます。(御朱印は忘れずいただきました。)

(右は先程の「国宝殿」のパンフで、御朱印とは関係ありません。)

(右は先程の「国宝殿」のパンフで、御朱印とは関係ありません。)

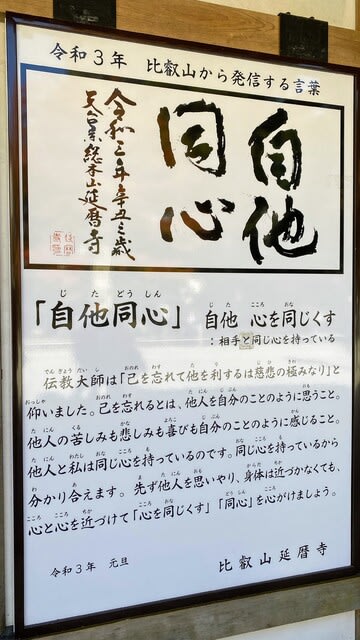

これで東塔エリアの散策は終わりですが、何ヶ所かで見かけたこの言葉「自他同心」(じたどうしん)。

比叡山延暦寺では毎年「発信する言葉」を出していて、今年の言葉が「自他同心」。

「自他、心を同じくす」(相手と同じ心を持っている)と読み、最澄が説いた「己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」が元のようです。説明書きによれば、「己を忘れるとは、他人を自分のことのように思うこと。他人の苦しみも悲しみも喜びも自分のことのように感じること。他人と私は同じ心を持っているのです。同じ心を持っているから分かり合えます。先ず他人を思いやり、身体は近づかなくても、心と心を近づけて『心を同じくす』『同心』を心がけましょう。」

東塔エリアを散策しつつも、知らず知らずのうちに少しは学ぶことができたようです。

さて、延暦寺会館から結構歩いて「延暦寺バスセンター」へ。

(西塔エリアへ移動します。)

(西塔エリアへ移動します。)

東塔エリアと西塔エリアはシャトルバスで数分。地図では近いように見えますが、実感としてはそうは感じません。

降り立ってみて分かることですが、にぎやかだった東塔エリアと一転、参拝者も少なく、ひっそりとしています。

(シャトルバスから降りる人も少なかったです。)

(シャトルバスから降りる人も少なかったです。)

西塔エリアは、第2世天台座主寂光大師円澄によって開かれました。広大な東塔エリアに比べるとコンパクトで、エリアの中心となる本堂「釈迦堂」、「にない堂」と呼ばれる「常行堂」・「法華堂」あたりが見所。他に、最澄御廟所の「浄土院」や一般の方が修行体験できる「居士林」があります。

(次のシャトルバスの時刻の関係で、浄土院は省略させていただきました。)

(次のシャトルバスの時刻の関係で、浄土院は省略させていただきました。)

現在も修行体験ができる道場があるのは、ここが昔から修行の場だったからでしょうか。

(ビッグネームもここで修行されたのですね。)

(ビッグネームもここで修行されたのですね。)

歩き出してまず通るのは、同じ形をしたお堂が廊下でつながっている、「常行堂」・「法華堂」。2つのお堂を「にない堂」と呼ぶのは、弁慶が両堂をつなぐ廊下に肩を入れて担いだ、との言い伝えによります。

(シメントリーな造形が美しいです。)

(シメントリーな造形が美しいです。)

「常行堂」から見た景色です。

何ヶ所かに「四種三昧の修行中ですのでお静かにお参りください」と看板が立てられています。帰宅後調べてみると、「四種三昧」(ししゅざんまい)とは、比叡山で最も歴史の古い基本的な修行で、常坐三昧・常行三昧・半行半坐三昧・非行非坐三昧の四種。

常行堂は、常行三昧の場で、念仏をとなえながら、御本尊の阿弥陀仏の周囲を回り続け、決して坐臥することはない修行で、法華堂は、非行非坐三昧のうち比叡山で行われる法華三昧の場で、五体投地や法華経の読誦を歩いたり坐ったりしながら行う修行だそうです。

「釈迦堂」へはこの石段を下りて行きます。

(結構下ります。)

(結構下ります。)

こちらが「釈迦堂」(転法輪堂)。

西塔の本堂「転法輪堂」で、御本尊の釈迦如来にちなみ、一般には「釈迦堂」と呼ばれています。釈迦堂は、延暦寺に現存する建築物の中で最古のもので、文禄4年(1595)に豊臣秀吉が、三井寺の園城寺の金堂を西塔に移築したものだそうです。

比叡山延暦寺では、それぞれの仏様の縁日に紺紙金泥の特別な御朱印を授与していて、この日は釈迦如来の縁日で釈迦堂で特別御朱印がいただけるとのことで、これもご縁と授与していただきました。

(右が通常の御朱印、左が縁日にのみ授与される特別御朱印。)

(右が通常の御朱印、左が縁日にのみ授与される特別御朱印。)

釈迦堂前の境内の片隅に、またまたビッグネームの修行の場の石碑を発見。

(ほんと、西塔エリアは修行の場なんですね。)

(ほんと、西塔エリアは修行の場なんですね。)

石段を上ってにない堂へと戻ります。

(上に見えるのがにない堂。)

(上に見えるのがにない堂。)

そろそろシャトルバスの時刻に近づいて来ましたのでバス停に戻りますが、巡拝受付から一番近い所、行きは通り過ぎた弁財天が陽の光に美しく映えていました。

(比叡山にある3つの弁財天のひとつ「箕淵弁財天」(みのぶち)。)

(比叡山にある3つの弁財天のひとつ「箕淵弁財天」(みのぶち)。)

西塔エリアは散策しているだけで「ここは修行の場なんだ」ということを体感する凛とした空気、静寂に包まれたエリアでした。

西塔のバス停でしばし待ちます。

(日差しにほんの少し暑さを感じつつ。)

(日差しにほんの少し暑さを感じつつ。)

横川エリアまでは奥比叡ドライブウェイを右に左に揺られながら10分弱でしょうか、終点「横川」に到着です。

横川エリアは、第3世天台座主慈覚大師円仁によって開かれました。本堂「横川中堂」のほか、おみくじや魔除けの角大師で有名な元三慈恵大師良源を祀っている「元三大師堂(四季講堂)」、法然や親鸞に大きな影響を与え、浄土教の祖と称される源信さん(恵心僧都源信)の隠居所「恵心堂」などがあります。

(東塔エリアの入山口のような構え。西塔エリアよりは人の気配がしますが、東塔エリアほど参拝者はいません。)

(東塔エリアの入山口のような構え。西塔エリアよりは人の気配がしますが、東塔エリアほど参拝者はいません。)

横川エリアは比叡山の中でも紅葉が美しいようで、この日から「比叡のもみじ」が開催されています。

(バス停もある駐車場の片隅にひっそりとテントが張られて焼き栗のお店だけが出ていました。)

(バス停もある駐車場の片隅にひっそりとテントが張られて焼き栗のお店だけが出ていました。)

入山口を入るとすぐに「横川中堂」の麓に着きますが、ここから見上げる景色がとてもきれい。

写真の右側に石段があり、上って行くと、「横川中堂」です。

ここ横川エリアでは「発祥の地」がいくつかありました。写経信仰が始まったのはこの地とのことです。

(堂内にちゃんとした机と写経用の用紙や筆ペンなどが準備されていました。)

(堂内にちゃんとした机と写経用の用紙や筆ペンなどが準備されていました。)

お参りをして、上って来た石段を下って、次の「元三大師堂(四季講堂)」へ向かいますが、ここでも見上げた横川中堂の景色が美しかったです。

(遣唐使船をモデルとした舞台造りとのことです。)

(遣唐使船をモデルとした舞台造りとのことです。)

「元三大師堂」(がんざんだいし)へと向かう道。

(参拝者も少なく、素晴らしい散策路です。)

(参拝者も少なく、素晴らしい散策路です。)

この「元三大師道」の石碑のすぐ近くに大師の功績が書かれています。

(元三大師とは延暦寺中興の祖と言われる第18世天台座主良源のことで、正月の三日に亡くなられたことからその名で呼ばれています。インパクトのある絵は「角大師護符」の鬼の絵で、由来はこの後出会う石碑に書かれていました。)

(元三大師とは延暦寺中興の祖と言われる第18世天台座主良源のことで、正月の三日に亡くなられたことからその名で呼ばれています。インパクトのある絵は「角大師護符」の鬼の絵で、由来はこの後出会う石碑に書かれていました。)

「元三大師堂(四季講堂)」に着きました。

この門の手前、写真の右側に2つの石碑があります。ひとつは、ここが「おみくじ発祥之地」であることの石碑。

おみくじと言っても私たちが知っているものとは少し違って、まずはお堂の當執事(とうしゅじ)に悩みを打ち明け、祈祷後に當執事がおみくじを引き、その内容を教えていただき、申込者はそれを守って行動をする、という流れ。今もその作法は維持されていて、相談事を書く❝おみくじ申込書❞があります。ちなみに、料金は1000円。

もうひとつは角大師の由来の石碑。

(先程の説明板にあったインパクトのある護符の絵です。)

(先程の説明板にあったインパクトのある護符の絵です。)

全国に疫病が流行した時、疫病神からこの難儀を救うため、良源が自らを鏡に映し坐禅に入り念ずると、徐々に骨と皮だけの鬼(夜叉)の姿になり、弟子達にその姿を写しとらせ、その札を家々の戸口に貼るよう命じると、病魔は退散し、その後も、この札が貼っていた家は、一切の厄難から逃れた、という言い伝えです。

門をくぐると、手水舎にかかる樹々が美しく紅葉しかけています。

澄みきった水に秋の日差しが美しく映えます。

(沈んだ白・黒の石とモミジが美しい。質素な美しさとはこのような趣きか。)

(沈んだ白・黒の石とモミジが美しい。質素な美しさとはこのような趣きか。)

こちらが「元三大師堂(四季講堂)」です。

角大師護符(500円)もありましたが、なかなか戸口に貼るのも難しそうですので、言い伝えをしっかりと覚えて厄除けを期待したいと思います。

横川エリアでいただいた、釈迦堂と四季講堂の御朱印です。

(角大師のスタンプが押されています。)

(角大師のスタンプが押されています。)

「元三大師堂(四季講堂)」で「こちらの御朱印もありますよ」とご案内のあった「箸塚弁財天」(はしづか)がすぐ近くにあります。

(比叡山の3つの弁財天のひとつです。)

(比叡山の3つの弁財天のひとつです。)

比叡山延暦寺では、弁財天などの御朱印も授与していただけますので、全部集めるとたいへんな数になると思います。

横川中堂のお堂の中でイラスト形式でその生涯を紹介されていた「源信さん」こと、恵心僧都源信ゆかりのお堂「恵心堂」に行ってみます。

(カーブした石敷きの道がとても風情があります。)

(カーブした石敷きの道がとても風情があります。)

訪れる人もほとんどいない「恵心堂」です。

源信さんは、良源(元三大師)に入門、様々な学を修め、ここ恵心堂で「往生要集」や「二十五三昧式」などを著わし、浄土教の基礎を築いたと言われています。

(残念ながら開帳されていなかったので、中を見ることはできませんでした。)

(残念ながら開帳されていなかったので、中を見ることはできませんでした。)

源信さんに合掌。

シャトルバスの時刻にはもう少しありますので、横川中堂の近く、小高くなっている場所に建つ「根本如法塔」へ。

横川中堂を参拝する人も通り過ぎてしまう塔ですが、私は何か雰囲気を感じ気になったので上ってみました。「根本如法塔」は、大正14年(1925)建立。最澄の遺志を継いで天台宗を大成させた弟子の慈覚大師円仁が筆写した経文を安置するための「根本如法堂」がここに建っていましたが、信長の焼き討ちで灰燼に帰した、その跡地に建てられました。

入山口近くの「龍ヶ池」に建つ「龍ヶ池弁財天」。

(図らずもこれで比叡山の3つの弁財天を巡ったことになります。)

(図らずもこれで比叡山の3つの弁財天を巡ったことになります。)

龍ヶ池の水は澄んでいて、周りの景色を鏡のように映していました。境内にある池はよどんでいることが多いのに驚くほど澄んでいて、ちょっと神秘的でした。

横川エリアの散策が終わり、これで比叡山延暦寺の散策は一応終わりということになります。

このまま帰路についてもいいのですが、西塔から横川に移動する途中、シャトルバスの車窓から絶景が見えた、「峰道レストラン」で遅めの昼食を食べることにしました。

(横川のバス停。「峰道レストラン」に立ち寄って昼食休憩すると、次のシャトルバスがちょうどいい時刻にあることを発見。)

(横川のバス停。「峰道レストラン」に立ち寄って昼食休憩すると、次のシャトルバスがちょうどいい時刻にあることを発見。)

峰道のバス停は、横川と西塔の中間地点あたり。

バス停は「峰道(大師像前)」。

こちらがレストランで、横に長いのは、琵琶湖に面して絶景を見ながら食事ができるようになっているため。

バス停の名前にも入っている大師像は、もちろん最澄「伝教大師尊像」。

(記念写真の名物スポット、かもしれません。(笑))

(記念写真の名物スポット、かもしれません。(笑))

この最澄の像、大きいです。車と比較すると、その存在感が分かります。

(遠近感を吹き飛ばす大きさです。)

(遠近感を吹き飛ばす大きさです。)

13時半を少し回っていてランチタイムを外しているせいか、ラッキーにも琵琶湖側の窓際席に座れました。この絶景です!

肉眼で見ると、対岸中央のポッコリした山がとても目に付きます。

(均整の取れた美しい山。)

(均整の取れた美しい山。)

帰宅後調べてみると、野洲市の三上山(標高432m)という山で、その美しい姿から「近江富士」と言われているそうです。

視線を右に振り切ると、東塔エリアの「延暦寺会館」が見えました。

(えらいところに建っています。)

(えらいところに建っています。)

何を食べるか迷いましたが、「親子丼」の食券ボタンを押したつもりが、「平和丼」というメニューを押していたようです。

(「平和丼」1200円。丼よりもそばがなかなかうまかった。)

(「平和丼」1200円。丼よりもそばがなかなかうまかった。)

ごま豆腐・湯葉・生麩のあんかけ丼と比叡そばのセット。まぁ、豆腐と湯葉だから親子丼といえば親子丼か。(笑)(超あっさりランチで何となく物足りず、大阪に帰った後の夕食はハンバーグにしました。)

「峰道レストラン」に40分弱滞在。絶景も堪能できて、散策のいい締め括りとなりました。

(「比叡山頂」行きのバス。バッチリのタイミングで来ました。)

(「比叡山頂」行きのバス。バッチリのタイミングで来ました。)

比叡山頂に着くと、朝よりも結構人がいました。夜景狙いでしょうか、これから登って来る人も多かったですね。

(夜は寒いでしょうねぇ。)

(夜は寒いでしょうねぇ。)

比叡山をプラン通りに散策できたからか、お寺の教えに触れることができたからか、心地いい疲れと満ち足りた気持ちで下山です。

(ロープウェイに乗り込む前に見える景色。)

(ロープウェイに乗り込む前に見える景色。)

この後、ケーブルカーに乗り換えますが、結構な乗客で立っていました。八瀬比叡山口駅で待っていた叡山電車は乗ってみたかった「観光列車ひえい」。

(何をデザインしているのかは分かりませんが、叡山電車の❝推し❞です。普通の1両の車両なのですが。(笑))

(何をデザインしているのかは分かりませんが、叡山電車の❝推し❞です。普通の1両の車両なのですが。(笑))

出町柳で京阪電車特急に乗り換えて終点淀屋橋駅まで。久々の16000歩の疲れのせいか、爆睡でした。(笑)

16時半には単身住まいに帰宅。

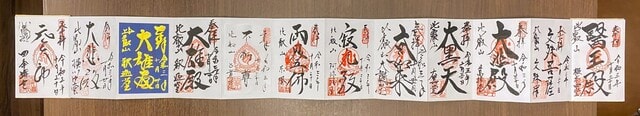

今日の比叡山延暦寺の散策を思い出しつつ、いただいた御朱印をずらっと撮ってみました。

プラン通りの通常の御朱印11種類、縁日の特別御朱印1種類、特別拝観の特別御朱印2種類(ここには写っていません)。「名古屋東照宮」で買った御朱印帳がほぼ満杯になりました。

初めての比叡山延暦寺、実際に訪れてみて初めて分かることや興味が出てくることも多々あり、このブログを書きながら、散策の❝復習❞をしています。これも散策の醍醐味ですね。

さぁ、次はどこを歩こうかな。❝散策魂❞に再点火です。(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます