「昭和の家庭の憧れの品がいろいろ展示されてます」

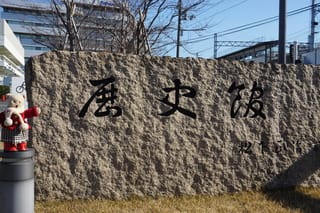

ミモロが訪れているのは、大阪門真市にある「パナソニックミュージアム」です。

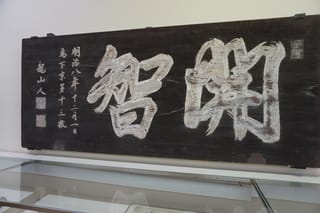

創業者 松下幸之助氏の人生を知ることができるさまざまな展示を無料で見学できます。

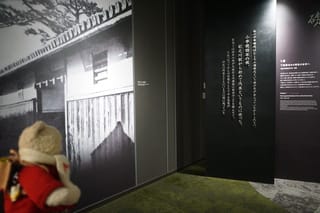

広い展示室の一角にあるのは「創業の家」という若き日に幸之助氏が暮らした家を再現したもの。

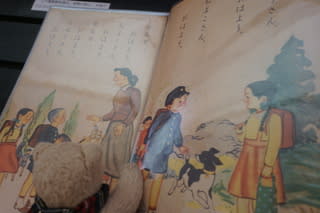

作業工程を紹介する姿がモデルの人形で表されています。

ここには、幸之助氏と共に歩んだ妻のむめさん、義弟さんのモデルが、当時の様子を再現。

「すごい熱意を感じる~」と、その場にいたような心地になっているミモロです。

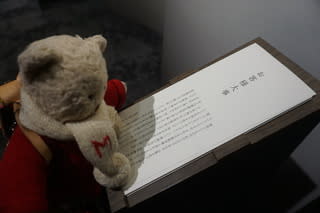

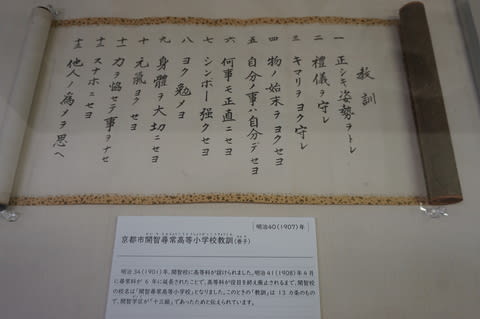

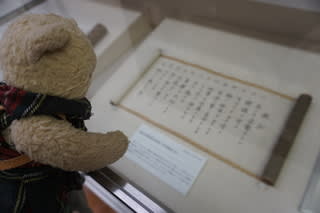

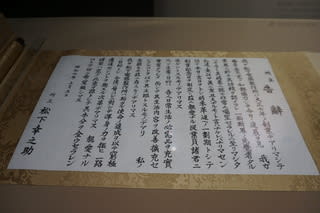

また、従業員に、様々なものを製造し、人々のより良い暮らしのため、共に歩んでいこう!という内容を表した告示なども展示されています。

そんな幸之助氏と多くの社員が作り出した製品は、日本の暮らしを大きく変えてゆくものばかりです。

今の暮らしに欠かせない「乾電池」も、昔から松下電器産業のものが多かった記憶がよみがえります。

「学びの社」というコーナーには、大きな画面で、4本の映像を視聴できます。

世界的にその存在が注目され、「TIME]の表紙を飾ったこともある松下幸之助氏。

まさに日本を代表する経営者のひとりです。

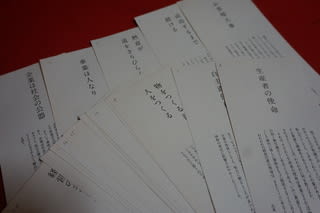

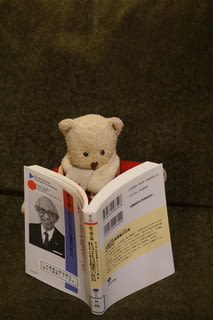

著作も数多く、それらを読むことができる「ライブラリー」

「書くことも得意だったんだね~次世代の人たちに伝えたいことが、いっぱいあったんだよね~」

ミモロもしばしその著作に触れました。

さぁ、そろそろもうひとつのミュージアムに行きましょう。

「え~もう行くの~」と読書に夢中になっていたミモロでした。

「このミュージアム、展示の数も多いし、また、その説明も詳しいから、ひとつひとつ熱心に見るには、1日じゃ終わらないかも…」と思うミモロです。

修学旅行や企業研修で訪れる人もいるそう…さすがに子供は、理解するのがむずかしく、中学生以上向きだと思われます。

「松下幸之助さんの人生哲学や経営者としての姿勢って、時代を超えたものがあるね~」とミモロ。

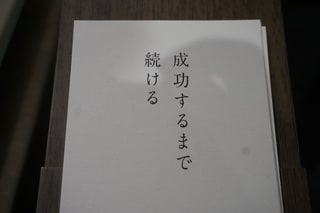

ミモロがここで一番学んだのは・・・

「素直」という言葉。あらゆるものをありのままに、まず偏見や思い込みなしに、見つめることでした。そこから初めて、新たな発見や取るべき行動の方向が見えてくるのです。

最後に、エントランスにあるミュージアムショップへ。

ここには、いろいろな著作をはじめ、オリジナルグッズが

「これ、ナショナル坊やだって~」さすがにミモロが知らないキャラクターでした。

「また、ゆっくり来よう~」と思うミモロです。尚、日曜・祝日、年末年始・お盆はお休みです。

*「パナソニックミュージアム」の詳しい情報はホームページで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

ミモロオリジナルグッズをぜひ~ご覧ください~

ミモロのウールジャージひざ掛け

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで