今日はまたベートーベンオーケストラのマチネコンサートに行ってきました。先月の五嶋みどりさんが出演したコンサートと同じシリーズ「Im Spiegel(鏡の中で)」の第2弾となります。

このコンサートシリーズでは政治と音楽の関りを考察する対話が組み込まれており、演奏される曲を作曲当時の政治状況の文脈の中でより深く理解する試みです。

今回の曲目はベートーベンの交響曲第3番変ホ長調「エロイカ(英雄)」でした。細かいことを言えば、「エロイカ」を「英雄」と訳してしまうのは不正確で、シンフォニー(交響曲)にかかる形容詞として「Sinfonia eroica」というイタリア語の原題通り「英雄的な交響曲」とすべきなんですが。「エロイカ」は女性形なので、その訳として「英雄」という男性の象徴のような名詞があてられると、ものすごい意味的な不調和を感じずにはいられません。なので、私にとってベートーベンの第3はあくまでも「エロイカ」です。

バン...バン...

と出だしのオーケストラ全体が一つの打楽器のように2音を打った後、指揮者のディルク・カフタン(Dirk Kaftan)がくるっと聴衆の方に振り返って、「Guten Morgen(おはようございます)」と言ったので、一瞬「えっ?!」と思った後に、ホールの中で思わず笑いがさざ波のように広がりました。

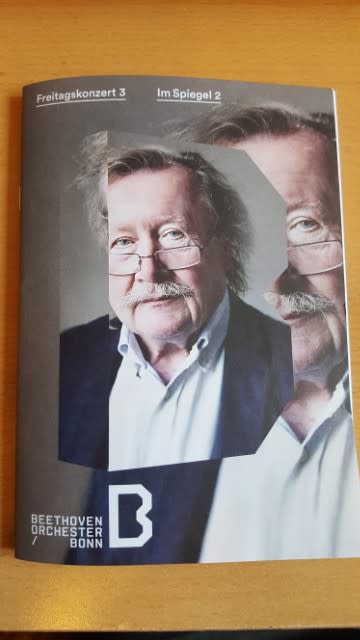

交響曲ということで、ソリストがいないため、対話の相手は誰なんだろうと思っていたら、哲学者のペーター・スローターダイクでした。彼の言うことは抽象的で、前回のみどりさんのように聞きやすいものではありませんでした。しかも、指揮者兼司会のディルク・カフタンとの対話があまり成立しておらず、噛み合わない二つのモノローグを聞いているようでした。

19世紀初頭、フランス革命後の世界情勢の中、ベートーヴェンのナポレオン・ボナパルトへの共感から、ナポレオンを讃える曲として交響曲第3番作曲されました。しかし、完成後まもなくナポレオンが皇帝に即位し、その知らせに激怒したベートーヴェンが「奴も俗物に過ぎなかったか」とナポレオンへの献辞の書かれた表紙を破り捨てた、という逸話があります。実際にその表紙には大きな穴があるそうなんですが、 それならなぜ後に「一人の偉大な人間の思い出に」と総譜に書かれていたのか、またなぜベートーベンは「ボナパルトのために作曲」と書き加えたのか、という疑問が残ります。事実はもっと複雑なようです。

それはともかく、前回と同じようにモチーフの解説にその部分の生演奏が続いて、抽象的になりがちな言説をメロディーで感覚的に理解できるように構成されていました。エロイカにも当然様々な曲のモチーフが引用されています。第一楽章の二つの打音に続くのはモーツァルトのジングシュピール『バスティアンとバスティエンヌ』K.50からの引用で、打音なしでエロイカを演奏し出すともうほとんど引用元の曲と区別がつかなくなるくらい「パクって」いるのですが、二つの打音を先に持ってくることで、後に来るドラマチックな展開を予感させて、「ただの田園風景じゃないんだぜ」と主張しているようにも取れます。

最新の研究では、「エロイカの背後には人間の自由と、芸術および文化による救済という思想があり、ある種のプログラムがシンフォニーの下地になっている」と推測されてるそうですが、そういった「救済」的なものをどこらへんで特に感じられるのかといったことも話題にされました。具体的な個所はどこだったもう分りませんが、確かに村祭りのような世俗的な雰囲気からだんだんと何やら高尚な雰囲気に変換され、最終的に真っ青に突き抜けた青空に昇天するようなイメージが想起される部分でした。スローターダイクさんはそれを哲学者らしい「Transzendent(超越的な)」という言葉を使って形容してましたけど、それじゃあ全然イメージ湧きませんって( ̄∇ ̄;)

第二楽章の葬送曲なのになぜか途中でウインナワルツのような軽やかなものに変わるのも興味深いですね。そこだけ聞くとウインナワルツ以外の何ものでもないようにしか聞こえません。

エロイカは実はその前年に作曲されたバレエ音楽「プロメテウスの創造物」の物語を反映する構成だそうです。第一楽章はプロメテウスの創造と無駄な教育の試み、第二楽章は悲しみに打ちひしがれて冥界を歩むプロメテウス、第三楽章は彼の再度の目覚め、そして第四楽章・フィナーレで人間の様々な性情がオーストリア及びドイツの舞踊曲やアグレッシブなフガーティおよび賛歌などを交えてフルに提示される、というふうに当てはめることができるようです(知らんけど)。特に第四楽章は同時代の人たちには「封建制度からの解放への希望」と理解されていたらしいです。

そうした蘊蓄をメロディーをまじえて聞いた後に通しでエロイカを聞くと、イメージの広がり方が違いますね。でも、第四楽章はちょっとシーンチェンジが激し過ぎて忙しい感じがしました。お花畑にいたと思ったのに、急に暗雲が立ち込めて、雷がドカンと落ち、土砂降りになって、うへーとか思っていると晴れ上がって、穏やかに水平線に沈んでいく夕日が見えるような?と思っていると、兵隊さんの行進ですか?みたいな感じになって、そこから怒涛のようにファンファーレに持っていかれて、最後にバーンとカタルシスがある、みたいな?

せわしないと感じたのは速めの演奏テンポのせいだったかもしれません。1980年代まで活躍した20世紀の最も著名な指揮者と呼ばれるヘルベルト・フォン・カラヤンは、ベートーベンの曲をやたらとスピーディーに演奏することでも知られていましたが、今日のディルク・カフタンはそれよりもさらにアップテンポだそうで、ゲストのスローターダイクが「今まで聞いた中で最もスピーディーなエロイカ」と評していたくらいでした。

あと残念なのは、ボンのベートーベンオーケストラが超一流ではないということですね。常任指揮者は面白いのですが、オーケストラの方はいまいち洗練されてない、悪くはないけど、平均的なんですよね。実に惜しい。

今日は夕方もコンサート(バッハのクリスマス・オラトリオ)に行く予定なので、その前に取り急ぎマチネコンサートの印象を書き留めました。「取り急ぎ」と書きましたけど、別に後で推敲・清書するつもりはありませんのであしからず。