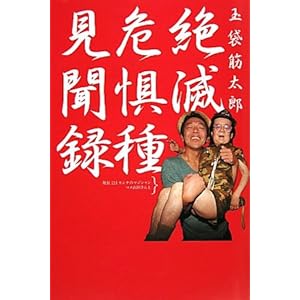

本は「絶滅危惧種見聞録」。

浅草キッドの玉袋筋太郎さんの書いたインタビュー集。

内容はこんな感じ。

●もつ焼き「カッパ」の大将に聞く、客商売のルールとマナー

●「新宿東宝会館」での、数々の思い出。師匠・ビートたけしの追っかけ時代、

ダンカンさんと通ったディスコ・ゼノン、江頭 2:50 との「クラブハイツ」での感動秘話

●まめ札、千社札・・・。名入れ専門店「竹内漆芸」の技術とアイデア

●全国のトラック野郎が集まる峠の食堂「一休食堂」の歴史

●身長114cm、最後の小人マジシャン・マメ山田さんの人生。

玉さんの小人プロレスの思い出もたっぷり(フランス座修業時代の浅草キッドのコントも収録)。

●個性ある本当のファッションとはなにか。目指せ、サカカジ!「サカゼン」へ急げ!

●元ポール牧のマネージャーさんが開いたスナックで聞く、最後の関東昭和芸人の世界。

玉袋筋太郎さんと言えば、「タモリ倶楽部」のお酒企画の時にいつも美味しそうにビールを飲んでいる姿が印象的。

一度だけライブも行ったことがあるけど、すごく練られた内容で実力がある人だなーと思っていた。

で、この本。

21世紀の今、絶滅寸前の「濃くて楽しいおっさんたち」を取材しているんだけれど、著者が彼らの存在を愛しているのが伝わってきて、なんだかこちらも楽しくなってくる。

人選も、著者の人生と絡む人たちがほとんどで、悪ガキ時代のエピソードも交えつつ、地元の飲み屋で愉快に飲んでいるようなスピード感が心地よい。

チェーン店の居酒屋より、家族経営のもつ焼き屋。

そんな嗜好の人が読めば、きっと気に入るオススメの一冊です。

浅草キッドの玉袋筋太郎さんの書いたインタビュー集。

内容はこんな感じ。

●もつ焼き「カッパ」の大将に聞く、客商売のルールとマナー

●「新宿東宝会館」での、数々の思い出。師匠・ビートたけしの追っかけ時代、

ダンカンさんと通ったディスコ・ゼノン、江頭 2:50 との「クラブハイツ」での感動秘話

●まめ札、千社札・・・。名入れ専門店「竹内漆芸」の技術とアイデア

●全国のトラック野郎が集まる峠の食堂「一休食堂」の歴史

●身長114cm、最後の小人マジシャン・マメ山田さんの人生。

玉さんの小人プロレスの思い出もたっぷり(フランス座修業時代の浅草キッドのコントも収録)。

●個性ある本当のファッションとはなにか。目指せ、サカカジ!「サカゼン」へ急げ!

●元ポール牧のマネージャーさんが開いたスナックで聞く、最後の関東昭和芸人の世界。

玉袋筋太郎さんと言えば、「タモリ倶楽部」のお酒企画の時にいつも美味しそうにビールを飲んでいる姿が印象的。

一度だけライブも行ったことがあるけど、すごく練られた内容で実力がある人だなーと思っていた。

で、この本。

21世紀の今、絶滅寸前の「濃くて楽しいおっさんたち」を取材しているんだけれど、著者が彼らの存在を愛しているのが伝わってきて、なんだかこちらも楽しくなってくる。

人選も、著者の人生と絡む人たちがほとんどで、悪ガキ時代のエピソードも交えつつ、地元の飲み屋で愉快に飲んでいるようなスピード感が心地よい。

チェーン店の居酒屋より、家族経営のもつ焼き屋。

そんな嗜好の人が読めば、きっと気に入るオススメの一冊です。