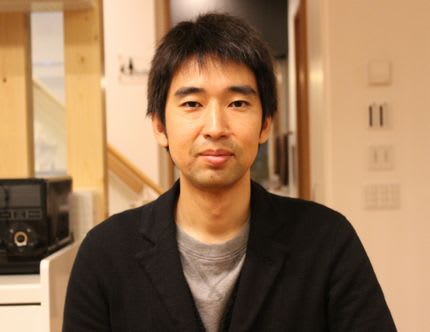

バイオ系ベンチャー企業のヘリオス(東京都中央区)の代表取締役・COE(最高経営責任者)の鍵本忠尚さんのお話を拝聴しました。

同社はiPS細胞(人工多能性幹細胞)を利用して、人間の目の加齢黄斑(おうはん)変性という失明に至る病気を治すことを目指しています。加齢黄斑変性とは具体的には、人間の目の網膜の中心にある、一番良い視力が出る部分の黄斑部に障害が生じ、見えにくくなる病気だそうです。

網膜は、光や色を感じる視細胞を含む感覚網膜(神経性網膜)と、これを支える色素上皮と呼ばれる組織で構成されています。色素上皮細胞は、網膜の外側にある1層の細胞で、感覚網膜に栄養を補給したり、感覚網膜から出る老廃物の消化を担っています。そのため、色素上皮の機能が低下すると視機能を担う感覚網膜の機能が低下し、やがて失明するケースが出てきます。

この網膜の疾患に対して、同社はiPS細胞から色素上皮細胞を作製し、黄斑部に移植する治療技術の開発を行っています。

鍵本さんは「地球上の先進国などを中心に高齢化が進むために、60歳以上の高齢者が急増すると、50歳以上になると発病する加齢黄斑の患者が増える」と推定しています。

地球全体では、2010年時点では60歳以上の人口は7.5億人で人口比率の11パーセントだったのに対して、2025年には同12億人、同22パーセント、2050年には同20億人、同23パーセントに達します。2050年時点では、60歳以上の高齢者は4人に一人の割合になります。

この結果、目が加齢黄斑変性になる高齢者の数が多くなり、万が一、失明すると、高齢者の方々の生活は厳しいことになります。大きな社会問題になります。

この問題を理化学研究所の発生・再生科学総合研究センターの網膜再生医療研究開発プロジェクトを率いる高橋政代プロジェクトリーダーは解決しようとしています。患者の細胞から色素上皮細胞のiPS細胞をつくり、代替することで、治療しようとしています。

このため、ヘリオスは理研発ベンチャー企業として2011年2月24日に設立されました。資本金は15億800万円です。同社は当然、iPSアカデミックジャパン(京都市)などと連携しています。

ヘリオスは、この治療法が多くの加齢黄斑の患者に適用しても、安全かどうか、治療法として有効かどうか、同iPS細胞を大量生産できるか、治療ビジネスとして成り立つかどうかなどを解決しています。

同社は2013年にシリーズAという出資を、大日本住友製薬、ニコン、新日本科学、澁谷工業、ヘリオス投資事業有限責任組合などから受けて、約30億円を事業投資資金として集めたようです。さらに、2013年には大日本住友製薬に国内市場限定の提携を結び、その対価としてマイルストーン+共同開発費として70億円を受け取りまいした。

鍵本さんは、日本国内の患者だけではなく、米国などの海外の患者にも適用し、日本発の治療法として普及させたいようです。

同社はiPS細胞(人工多能性幹細胞)を利用して、人間の目の加齢黄斑(おうはん)変性という失明に至る病気を治すことを目指しています。加齢黄斑変性とは具体的には、人間の目の網膜の中心にある、一番良い視力が出る部分の黄斑部に障害が生じ、見えにくくなる病気だそうです。

網膜は、光や色を感じる視細胞を含む感覚網膜(神経性網膜)と、これを支える色素上皮と呼ばれる組織で構成されています。色素上皮細胞は、網膜の外側にある1層の細胞で、感覚網膜に栄養を補給したり、感覚網膜から出る老廃物の消化を担っています。そのため、色素上皮の機能が低下すると視機能を担う感覚網膜の機能が低下し、やがて失明するケースが出てきます。

この網膜の疾患に対して、同社はiPS細胞から色素上皮細胞を作製し、黄斑部に移植する治療技術の開発を行っています。

鍵本さんは「地球上の先進国などを中心に高齢化が進むために、60歳以上の高齢者が急増すると、50歳以上になると発病する加齢黄斑の患者が増える」と推定しています。

地球全体では、2010年時点では60歳以上の人口は7.5億人で人口比率の11パーセントだったのに対して、2025年には同12億人、同22パーセント、2050年には同20億人、同23パーセントに達します。2050年時点では、60歳以上の高齢者は4人に一人の割合になります。

この結果、目が加齢黄斑変性になる高齢者の数が多くなり、万が一、失明すると、高齢者の方々の生活は厳しいことになります。大きな社会問題になります。

この問題を理化学研究所の発生・再生科学総合研究センターの網膜再生医療研究開発プロジェクトを率いる高橋政代プロジェクトリーダーは解決しようとしています。患者の細胞から色素上皮細胞のiPS細胞をつくり、代替することで、治療しようとしています。

このため、ヘリオスは理研発ベンチャー企業として2011年2月24日に設立されました。資本金は15億800万円です。同社は当然、iPSアカデミックジャパン(京都市)などと連携しています。

ヘリオスは、この治療法が多くの加齢黄斑の患者に適用しても、安全かどうか、治療法として有効かどうか、同iPS細胞を大量生産できるか、治療ビジネスとして成り立つかどうかなどを解決しています。

同社は2013年にシリーズAという出資を、大日本住友製薬、ニコン、新日本科学、澁谷工業、ヘリオス投資事業有限責任組合などから受けて、約30億円を事業投資資金として集めたようです。さらに、2013年には大日本住友製薬に国内市場限定の提携を結び、その対価としてマイルストーン+共同開発費として70億円を受け取りまいした。

鍵本さんは、日本国内の患者だけではなく、米国などの海外の患者にも適用し、日本発の治療法として普及させたいようです。