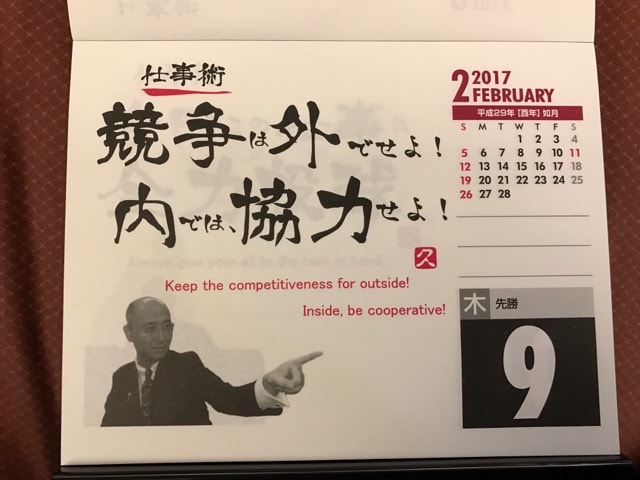

同僚とは、協力すべき相手であり、競争すべき相手ではありません。

競争は、競合他社とすべきものです。

社内におけるラットレースを排除し、協力関係を築く文化形成が会社にとって最も重要です。

社内で競争を行うと、会社の中がギスギスしだします。

長期的に見れば、決して良い影響を与えません。

同僚とは、目的を共有し、常に協力関係を築いてください。

Keep the competitiveness for outside!

Inside, be cooperative!

It is a partner to cooperate with a colleague, not a competitor.

Competition should be with competitors.

Excluding rat races in the company and building cooperative relationships, namely, cultural formation is the most important for the company.

If you compete in-house, the inside of the company will be cold and unfriendly.

In the long run, it will never have a positive impact.

Please share your purpose with colleagues and always build cooperative relationships.

それが社会にとって価値あるものでなければ、何の意味も持ちません。

働くことの、真の目的を理解していれば、仲間内で足の引っ張り合いをすることなどなく、

各々の強みを活かし、それを集結させていく、強固な組織作りに重点を置くことができるようになるのでしょう。

同じ目的に立ち、仲間の成功や活躍を心の底から喜べる、そういう組織こそが、真に「強い組織」だと思います。

これは、仕事=企業においても同様です。

私達はクライアントの為に個で出向していても、それは会社全体の業績の一部にすぎません。

つまり、個の仕事ではなく会社の仕事です。

会社の仕事である以上、個に対してバックアップをします。

社員は同志・戦友であると捉えれば、共闘の為にタックル組んで貢献しなければなりません。

利己主義の競争では一枚岩にはなれません。

支え合う意識が大事です。

これはお客様に良いものを提供する上でお互いが協力しあうチームワークは欠かせません。

先日、営業に来た人が競合他社の方が当社に合うと教えてくれました。

その競合他社とその会社は取り扱いが違うところがあり、その方は自社のサービスよりも他社の方が当社に合っていると言ってくれたのです。

競合他社がそこまで言ってくれるというのはとても信憑性がありました。

そして、それを提案してくれたその人のことをとても信頼出来る人と思えました。

お互いがより良いサービスを提供するために

良い意味で競争してサービスを向上する。

その上で

外でも共存、協力した方が上手くいくこともあるのかもしれませんね。

時に成果を生むが、逆効果のときもある。

すべてはマネジメント次第。

例え社長が立派なフレームを創ったとしても、従業員がそのフレームを認識しなければ、社員にとって良い会社を創れることはありません。

それは、良い会社の構成要素である、良い人間関係があって初めて創れるものなのです。

叱るのは、相手のため、怒るのは、自分のため。

なるほど、と思いました。

立場も、経歴も、言葉も、能力も異なる人と仕事をしていると、意見がぶつかることや、納得のいかないこともあるかもしれません。

そのときは、組織として目指す方向をお互いが考え、お互いに軌道修正して、目的に近づいていく必要があります。

この際に必要なのが、怒るのではなく、叱る又は指導すること。

自分の力を活かしてくれるのも、足りなさを補ってくれるのも共に働く仲間です。

仲間の足を引っ張って、自分がのしあがっても、狭い世界で小さな勝ち方をした虚しさしかなく、本来の目的は達成できないのではないかと思います。

嫌なことをすると、相手も好意的ではなくなり、逆もまた然りです。

いい意味でのライバルでありたいですが、究極の目的は共有し、いつでも活かしあえる仲間であり、大きな目的を達成できる組織でありたいと思います。

競争となるとどうしても、自分が他人から受ける評価をあげようと意識が働きます。そこに協力関係は生まれず、競争が社内で起こった場合、組織としての力は発揮されません。

本来、会社は同じ理念のもと集まった仲間、組織であり、切磋琢磨したとしても、誰かより目立とうと社内で競い合うあってはいけないとおもいます。もしすれば、社内に自分だけの仲間を作り、それ以外は仲間ではなくなります。

「誰かより」いいサービスを提供したいと思うなら、その対象を知らない人に向けなければ組織として成り立たなくなるのではないでしょうか。

しかし協力するということは、自分の仲間がやっていることに関心を向けていなければできるものではないと思います。

仲間の邪魔こそはせずとも無関心なのであれば、組織としての力は発揮されないのではないでしょうか。

また、無関心というのは結局自分中心であることの裏返しですので、結果として足を引っ張り合う組織と同じ状態なのであると思います。

私たちは全体の中の個でありますが、全体にとって何がベストかを考えていくことが、結果として個としてもよい結果につながることを忘れてはいけません。

そして、それぞれがお互いに、何に取り組み、何に困っているのか?自分にできることは何か?相手の強みは何か?、そしてそれらは全体の中でどのようにあるべきか?という視点で周りを見渡し協力できれば真に強い組織が作れるのだと思います。

名誉欲や出世欲などが、働いていくうちに出てくるのは自然であるように感じます。

しかし、いきすぎた野心を持つと、本来の仕事の目的を見失ってしまう。

内で競争するために働いているわけではありません。

生産性を高めるためにも、競争ではなく協力しなければならないと思います。