「HCJBアンデスの声」日本語放送を聴いていただいた、昔のベリカード(その6) です。

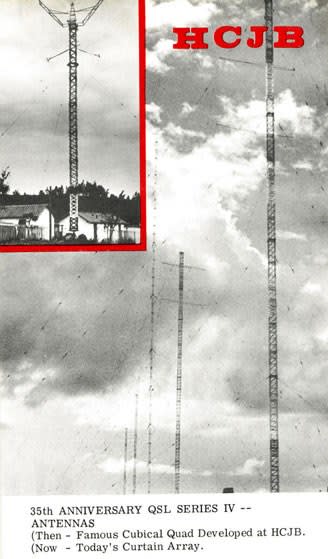

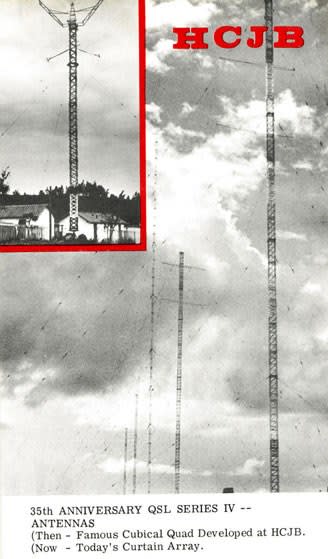

(1967年) 「HCJB開局35周年・シリーズ」の続きです。

「キュービカル・クワッド・アンテナ」(場所は、HCJB敷地内?ピフォ送信所?) と、ピフォ送信所の、「カーテンアレー・アンテナの写真」です。

「キュービカル・クワッド・アンテナ」(×型の支柱の周りに、□型のエレメントを張ったアンテナ) は、HCJBに来ていたイギリス人技術者、クラレンス C. ムーア氏(W9LZX) が、当初計画していた八木・宇田アンテナは、キトーの標高が3,000m級なので使いものにならず、いろいろと試行錯誤の上で、1951年に考案したという話です。

(次の文章は、「ヤフー知恵袋」にあった話で、その信憑性はわかりませんが…『数100kW 以上の放送局では、アンテナの先端から音声に合わせて放電 (筆者記、コロナ放電のこと?) が起こり、放電音にまじって音声が聞こえることがあります。 (中略) HCJB局 は、高地にあり空気が薄いため、この現象が起こり、さらに、アンテナが先端から溶けてしまったそうです。そこで、普通のアンテナ (筆者記、八木・宇田アンテナのこと?) をやめて、独自にキュビカル・クワッド・アンテナを開発した、ということです』)

「HCJB開局35周年時の、局スタッフの記念写真」です。左下枠内は、「創設者のみなさん」C. W. ジョーンズ博士、R. ラーソン博士、D. S. クラーク兄弟の各ご夫妻です。

この写真には、尾崎一夫・久子さんご夫妻も写っています。

その部分を拡大した画像です。

エクアドルと近隣地域に向けて、1931年のクリスマスより放送を開始した当時の「羊小屋を改造した送信所」と、「50kw送信機と操作盤」です。

(羊小屋送信所をあしらったデザインのベリを、ネットから取ってきました。たぶん、HCJB最初のカードと思われますが? )

(1967年) 「HCJB開局35周年・シリーズ」の続きです。

「キュービカル・クワッド・アンテナ」(場所は、HCJB敷地内?ピフォ送信所?) と、ピフォ送信所の、「カーテンアレー・アンテナの写真」です。

「キュービカル・クワッド・アンテナ」(×型の支柱の周りに、□型のエレメントを張ったアンテナ) は、HCJBに来ていたイギリス人技術者、クラレンス C. ムーア氏(W9LZX) が、当初計画していた八木・宇田アンテナは、キトーの標高が3,000m級なので使いものにならず、いろいろと試行錯誤の上で、1951年に考案したという話です。

(次の文章は、「ヤフー知恵袋」にあった話で、その信憑性はわかりませんが…『数100kW 以上の放送局では、アンテナの先端から音声に合わせて放電 (筆者記、コロナ放電のこと?) が起こり、放電音にまじって音声が聞こえることがあります。 (中略) HCJB局 は、高地にあり空気が薄いため、この現象が起こり、さらに、アンテナが先端から溶けてしまったそうです。そこで、普通のアンテナ (筆者記、八木・宇田アンテナのこと?) をやめて、独自にキュビカル・クワッド・アンテナを開発した、ということです』)

「HCJB開局35周年時の、局スタッフの記念写真」です。左下枠内は、「創設者のみなさん」C. W. ジョーンズ博士、R. ラーソン博士、D. S. クラーク兄弟の各ご夫妻です。

この写真には、尾崎一夫・久子さんご夫妻も写っています。

その部分を拡大した画像です。

エクアドルと近隣地域に向けて、1931年のクリスマスより放送を開始した当時の「羊小屋を改造した送信所」と、「50kw送信機と操作盤」です。

(羊小屋送信所をあしらったデザインのベリを、ネットから取ってきました。たぶん、HCJB最初のカードと思われますが? )