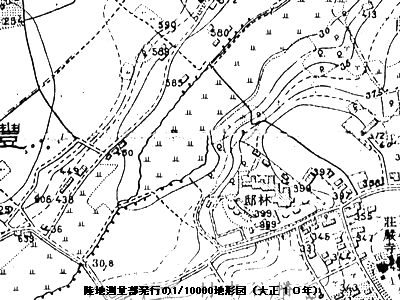

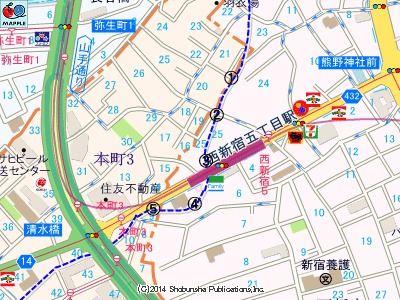

氷川橋で本流に合流していた水路を追って、その谷頭付近まで来ました。→ 「段彩陰影図」を見ると、谷筋は甲州街道及び山手通りの二方向から合流しています。前者は谷頭付近に肥前唐津藩6万石、小笠原佐渡守の抱屋敷があったことから小笠原窪と呼ばれるもので、玉川上水土手下の湧水や旗洗池がその水源となっていました。

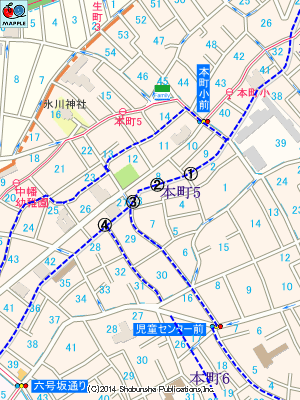

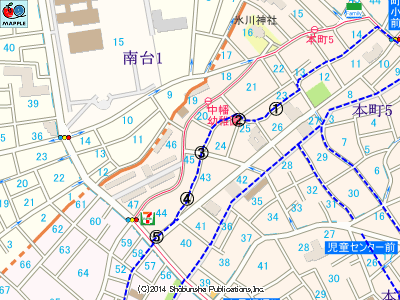

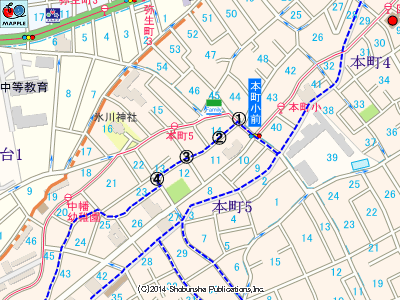

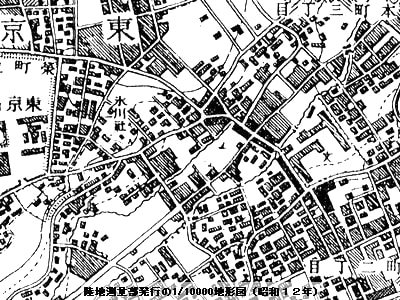

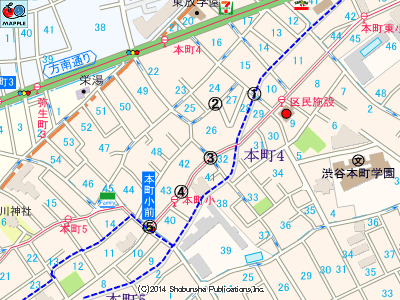

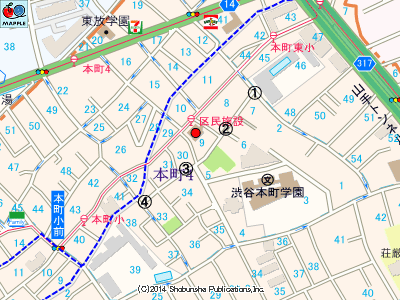

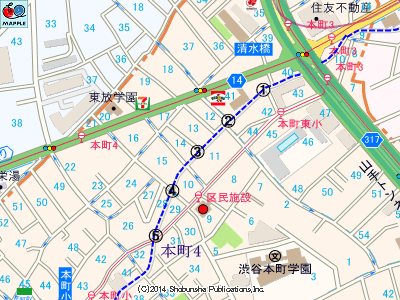

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

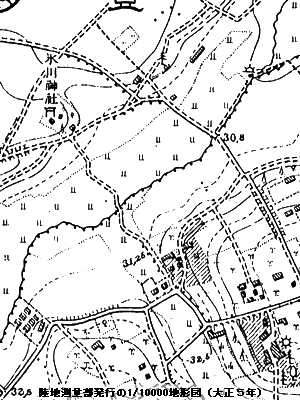

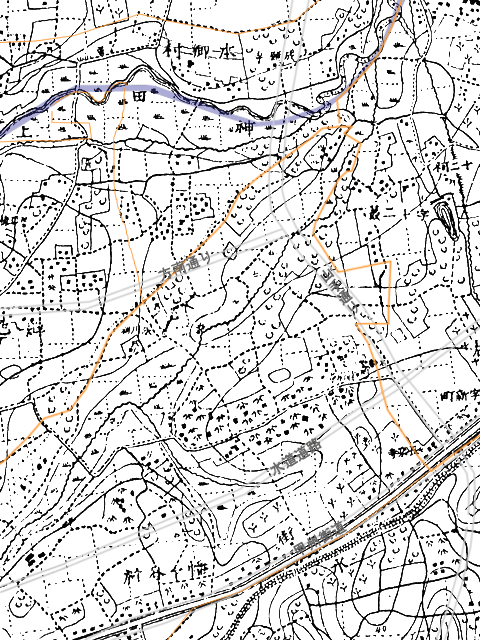

- ・ 「陸地測量部発行の1/10000地形図(大正5年第一回修正) / 中野」 上掲地図と同一場所、同一縮尺です。→ 拡大図を見ると、神社マークの傍らにはひょうたん状の池も描かれています。

- 1. 本村隧道から百数十メートル東のところです。このあたりで右手から合流がありました。

- 2. 旗洗池の跡地に建つ記念碑です。幡ヶ谷の地名由来ともいわれる池ですが、昭和38年(1963年)に埋め立てられました。

- 3. 幡代小学校前の甲州街道及びを玉川上水です。このあたりが谷頭です。

|