善福寺川は城山橋の手前で右カーブ、南に向きを変えます。→ 「上荻窪絵図」には、この右カーブをショートカットする田用水が描かれています。また、「武州多摩郡上荻久保村風景変遷誌」(昭和15年 梅田芳明)添付の、明治9年(1876年)当時とされる「上荻久保全圖」には、やはり右カーブをショートカットする暗渠が描かれ、等間隔に七つの井戸が設けられています。「杉並風土記(上巻)」(昭和52年 森泰樹)は、この「城山の七つ井戸」に関し、水車を動かすのに必要な落差を得るため、城山下にトンネルを掘った名残で、井戸はその掃除口だったと書いています。あるいは、「新編武蔵風土記稿」が上荻窪村の項で触れていた、「村民郡蔵持ち」の水車の回し堀だったのでしょうか。

・ 「陸地測量部発行の1/10000地形図(昭和4年測図) / 荻窪」 地図中で、右カーブに向けて突出している微高地ですが、→ 「段彩陰影図」を見てみると、その痕跡はほとんどありません。宅地化の過程で削られてしまったのかもしれません。

右カーブをショートカットするためには、突出している微高地を越えなければなりません。そのために、根元付近にトンネルを掘ったものと思われます。そして、工事中は明取り兼土揚げ用として七つの縦抗を掘り、完成後は泥浚いのために残したたのでしょう。「此處は明治三十八年當時迠は附近一帯に雑木、杉、松等の密林にして、加ふるに篠笹の群生物凄く人の分け入る事の出来ざる所もあり、北面は崖にして蔓草繁茂し、その下を善福寺川の深みが無気味に流れ此處に堰があり、ここから直径六尺余の墟抗が城山の底を潜って、これに俗稱城山の七ッ井戸と呼ばれる気味の悪い七ッの井戸が南に一列に並び續き、水の流れが此等の井戸の底を通っておったのに及んでは、當時の人々の近づく事を恐れたものである。」(「武州多摩郡上荻久保村風景変遷誌」)

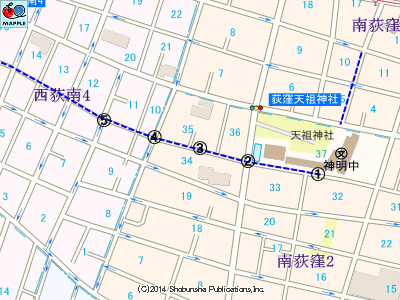

・ 城山橋 この右手の微高地を横切る形で、七つの井戸が掘られていたことになりまが、明治以降は雑木林の中に放置され、昭和の初めには埋立てられてしまいました。

「私稿 上荻窪風土記」(昭和58年 小俣秀雄)は、「城山の七つ井戸」に関し、「西荻北一丁目一五番くらいの所で、狭い道の両側から雑草が被いかぶさり、林の木が薄暗いくらいに茂った道の傍らに、深い井戸が、私の知っている頃は三つくらいありました」と書いています。大正初めに生まれた筆者の思い出なので、区画整理で埋め立てられる直前のことと思われます。一方、西荻図書館前にある区教育委員会の「城山と七ツ井戸」の解説プレートは、城山の位置を西荻北2丁目19・33一帯とし、七ツ井戸は「城山の南側に一列に並んで掘られていたようで」と書いています。西荻北1-15は図書館のある西荻北2-33の東南のブロックに当たり、共に突出する微高地の根元に位置しています。