神田上水のまとめとして、江戸開府から17世紀末まで、100年間におよぶ成立過程を、年表風にまとめてみました。ネタ元はほとんど「東京市史稿上水編」で、その引用する資料の孫引きもあります。また、《 》内の記述は資料的な裏付けのない(ないに等しい)、個人的な推論、仮説の類です。

- 天正18年(1590) 江戸開府 大久保主水、小石川上水の見立

7月12日 「くもる、藤五郎まいらる、江戸水道のことうけ玉わる」 10月4日 「くもる・・・・小石川水はきよろしくなり申、藤五郎の引水もよほどかかる」(「校註天正日記」) 「御入国之節・・・・、小石川水道見立候ニ付、為御褒美主水と申名被下置候」(「御用達町人由緒」)

《小石川上水 / 水源は本郷台西岸(小石川)、給水範囲は小川町周辺の武家屋敷か》 - 慶長8年(1603) 江戸幕府成立 江戸市街地の本格的形成 神田明神山岸の水

「今の江戸町は、十二年以前(注 慶長8年)まて、大海原なりしを、当君の御威勢にて、南海をうめ、陸地となし、町を立給ふ。町ゆたかにさかふるといへとも、井の水へ塩さし入、万民是を歎くと聞しめし、民をあはれみ給ひ、神田明神山岸の水を、北東の町へながし、山王山本の流れを西南の町へながし、此二水を江戸町へあまねくあたへ給う」(「慶長見聞集」)

《神田山岸の水 / 小石川上水の給水範囲を、神田、日本橋北方面の町人地にまで拡大か》 - 慶長年間(1596~1615) 神田上水水元役内田家祖先、「武州玉川辺之百姓」六次郎、井之頭池を上水水源として開発

「上水記」に引用されている、安永6年(1777)ほかの「内田茂十郎書上」

《開発の時期が慶長から寛永まで幅があるなど、一貫性にかけ伝承の域を出ていない、ただ、水元役を務めた以上、水源開発に何らかの功績の可能性》 - 元和2年(1616)ないし元和6年(1620) 神田山の開削、神田川を東流させる

「(二代将軍秀忠が)神田台へならせられ、溝渠疏鑿の地を親巡し給ふ」(元和6年11月25日の「台徳院殿御実紀」)

《小石川上水、あるいは神田上水に神田川を越える必要性が生じる》 - 寛永6年(1629) 水戸藩小石川邸の成立 同年 三代将軍家光が井の頭池と命名との伝承

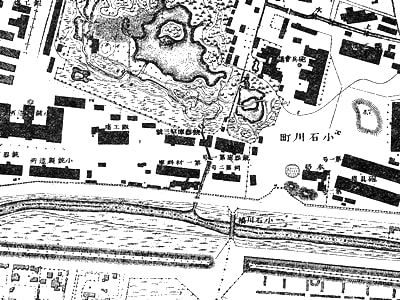

《このころまでに、井の頭流を関口で取水し、水戸屋敷を経由するという、神田上水の基本形の完成か》 - 正保年間(1644~48) 「正保年中江戸絵図」に関口から水戸屋敷に至る白堀記載

- 承応2年(1653) 玉川上水開削開始、翌年完成 同年ころ 神田上水開削とする後世の文献多数、一次資料は不明

「神田御上水之儀ハ承応2年之頃掘割ニ相成候由・・・・」(「関口町旧記書上」)

《玉川上水の開削、ないしは江戸川の改修と混同したのかも》 - 万治3年(1660) 舟入のため仙台堀の拡張

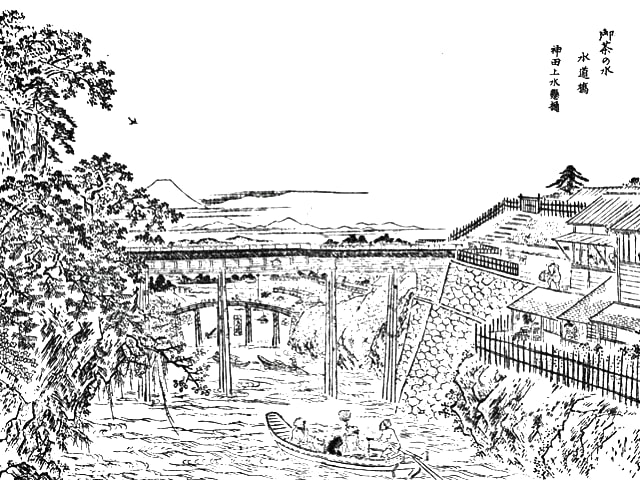

「一、水道橋ヨリ仮橋迄、堀ハバ水ノ上ニ八間タルヘキ事。一、水道橋ヨリ牛込御門迄・・・・」(「覚書」)

《このころ懸樋を懸けたとするのが一般、ただ、それ以前に場所、規模はともかく、懸樋の存在した可能性》 - 寛文5年(1665) 「神田上水」の記載の初め

「一、神田上水道之御普請入札ニ被仰付間・・・・」(6月28日「町触」) - 寛文6年(1666) 「懸戸樋」の記載の初め

「一、元吉祥寺之下、上水道懸戸樋崩候間・・・・」(10月1日「町触」) - 寛文7年(1667) (玉川上水から淀橋付近に助水する)神田上水助水路の開削

- 延宝5年(1677) 元吉祥寺付近の上水設備の改修に芭蕉かかわる

「元吉祥寺前上水道御普請、入札ニ被仰付候間・・・・」 「元吉祥寺下上水道大吐樋並桝、今度石樋ニ被仰付候間・・・・」 「今度元吉祥寺下上水道大渡樋御普請、入札被仰付候間・・・・」(「町触」)

《「大吐樋並桝、今度石樋」とか「大渡樋」といった表現から、ここで大容量化し最終的な形が整ったのでは》 - 貞享年間(1684~87年) 「貞享上水図」 玉川上水との給水範囲分担の図