「杉並とその周辺の昔話」(昭和57年 森田金蔵、森田金吉)によると、天沼本村川の水源は、現本天沼3丁目21番付近の長島と呼ばれる堀割や、一帯の島畠を縦横に走っていた排水路より湧き出す水を集めたもので、本村の鎮守である稲荷神社裏を流れ、前々回テーマの「天沼本村の弁天社と三峯神社の処」にあった池に流れ込んでいました。なお、「杉並の通称地名」は島畠(島畑)について、低湿地内の高い部分、ないしは土盛りで高くした部分の畑のことで、関東から中部地方にかけて用いられたとしています。あるいは長島は細長い形状の島畑の意かもしれません。

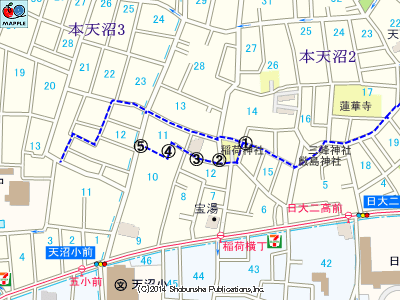

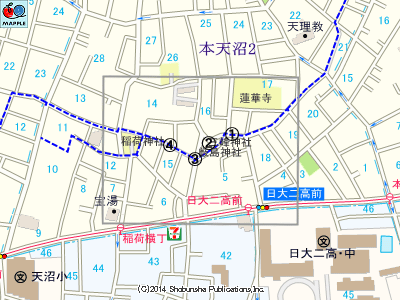

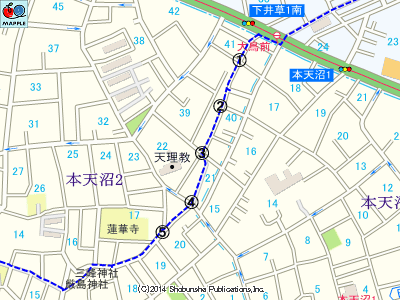

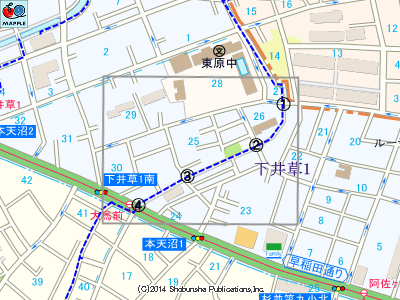

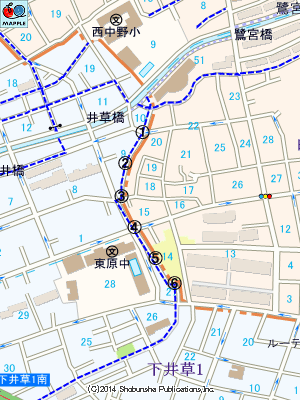

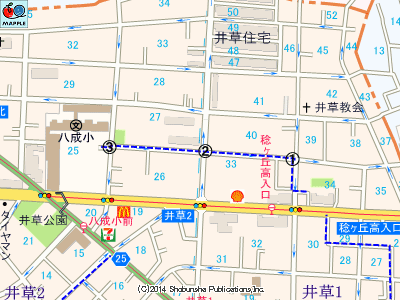

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

- 1. 稲荷神社の北東角に戻り、裏の水路跡を西に向います。神社裏を抜けたところで幅広道路に出ます。

- 2. 区民集会所前の道路です。前回のコンクリート蓋の路地とは、集会所を挟んで並行しています。

- 3. 右手の幅が狭くなったところの左手に車止め、段差のスペースがあり、ここで左折します。

- 4. 段差付きのスペースは50mほどで終了です。その先を右折、さらに30mほどの突き当りを左折します。

- 5. 左折後、一般の道路に突き当たって終了です。正面右手は天沼中学のキャンパスです。