豊島、文京の区境を離れ百数十メートルで不忍通りを越えます。そこには猫又橋が架かっていました。「狸橋 小石川氷川の社の下、此流を小石川といふとぞ。相つとふ、むかし此辺に狸ありて夜な夜な赤手拭をかぶりおどるといふ事、子供むかしの物語あり」(「続江戸砂子」) 猫又は年を経て妖怪化した猫のことで、鎌倉時代の「名月記」や「徒然草」にも登場します。ただ、今回の橋名に関しては、根っこの又を橋代わりに渡したとの根っこ又説が有力で、→ 「江戸名所図会」にも紹介されています。「猫狸橋 同所西の方、小石川の流れに架せり。南向亭茶話云く、昔大木の根木の股を以て、橋にかへて架したる故に此名ありとぞ」

- ・ 昭文社の地図ソフト"Super Mapple Digital"で作成、縮尺は1/6000です。青点線が実地調査及び当時の地図、空中写真などで確認できる水路跡で、そのポイントを地図に記入した番号順にウォーク&ウォッチしてみました。(一部推定によっているところもあります。)

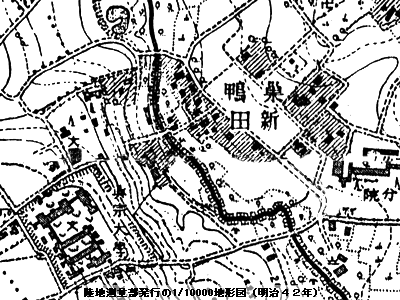

- ・ 「陸地測量部発行の1/10000地形図(昭和4年第三回修正) / 早稲田」 上掲地図と同一場所、同一縮尺です。

- 1. プラタナス通りの一つ北側を並行する路地で、ここでも蛇行が目立ちます。

- 2. 上掲「地形図」にも特徴的に描かれている、山型の蛇行に差し掛かります。

- 3. 山型の頂点を抜け、不忍通りに突き当たる手前で中断します。

- 4. 不忍通りを越えます。大正7年(1918年)通りの開通に伴う猫又橋の遺構は→ こちらで、越えた先の左手に展示されています。