神田川の水源は井の頭恩賜公園内にある井の頭池です。長さ600mほどのY字型で、幅は中央で100m、Y字の開いたところでは、間を分ける中之島まで含め、200mといったところでしょうか。面積は4万平方メートル以上はあり、深さ1~3m、平均1.5mとしても7万トン近い水量を擁している計算です。一方、井の頭池を取り囲む公園面積は38万平方メートル、池の西側の高台は御殿山と呼ばれ、三代将軍家光の鷹狩の際の休息所が設けられたところです。御殿が廃止になったあとも、神田上水の水源確保のため、幕府直轄の御林として保護され、また、江戸市中に大火があった際は、建築資材としても利用されたようです。

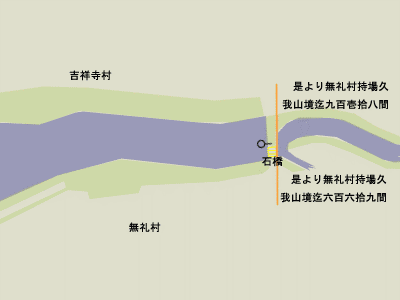

・ 「段彩陰影図 / 神田川1」(1/18000) オレンジ線は区、市境で、左上から時計回りに、武蔵野市(吉祥寺村)、杉並区(松庵、中高井戸、久我山村)、三鷹市(牟礼村)です。

45~50m等高線を境に、薄い黄緑から濃い緑に色が変わっています。「杉並の川と橋」(平成21年 杉並区郷土博物館)によると、井の頭池をはじめとする武蔵野台地の湧水池周辺の地質は、池面と同レベルの標高45m前後まで地下水の供給源である礫層で、そこから10mほどの厚さのローム層が堆積しています。10万年ほど前、まだローム層が堆積する以前のことですが、古多摩川の氾濫によって砂礫の層(武蔵野礫層)が扇状地を形成、そのいたるところから伏流水が地表に流れ出していました。そこに火山灰が降り積もり、ローム層を形成するわけですが、伏流水が流れ出している部分は火山灰は洗い流されて堆積しません。こうして、武蔵野台地の中小河川の谷頭は、一般に考えられるように、水の流れがローム層の台地を削って出来たのではなく、ローム層の堆積を阻むことによって形成されました。

・ 井の頭池(ボート池) 池を二分する七井橋から下流方向のショットです。Y字の下半分はボート池で、桜の名所ともなっています。

七井橋の由来は井の頭池の別名、七井の池で、七か所からの湧水がみられたとの意です。その七か所がどこかは不明ですが、Y字の左側の弁天島付近や、右側先端の「お茶ノ水」が有名で、また、豪雨つづきの時には、池の東端の神田川が流れ出す付近の池底から、今も若干の湧水があるそうです。かって湧水豊富な時代は、一日2~3万トンの水を供給、江戸の水がめとなっていました。それが、昭和30年代から水量が減り、お茶の水も昭和40年台初めに枯れてしまいました。現在は5本の深井戸でくみ上げた水数千トンを放出しています。ただ、うち一千トンが神田川に流出、残りは池の底から地中に漏れている計算です。