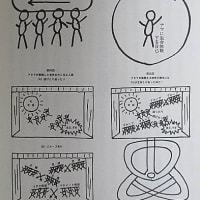

「この世は、円と線でできている。」という一行から始まる。絵師が5つの幼い娘を大きな胡座の中に坐らせて、真剣に「画法」を説きながら絵を描いている場面である。苛立った娘は父親を見上げて「おやじどの」と呼ぶ。絵師の号は北斎。弟子や版元からは葛飾親爺と呼ばれている。だから「おやじどの」。「お前ぇ、まさか・・・筆が握りてぇのか」大きな目を瞠る父親に、娘はこくりとうなずく。娘の手の中に初めて筆が置かれた。この場面の末尾は「眩々した」の一文で締めくくられている。娘の思いである。娘の名はお栄。北斎の三女である。

「娘はただ、己の裳の中に初めて置かれた筆が嬉しかった」(p9)という瞬間から、お栄の人生の方向が決まった。北斎は甘党で下戸であるが、娘のお栄は酒好きとして描かれている。そして一時期は、お栄をもじって酔女という号を書いたと著者は書く。後に葛飾応為と号する。最終章の第十二章は見出しが「吉原格子先之図」であり、この絵は冒頭に掲げた本書の表紙に使われている。この絵を描いたお栄の発想を著者は次のように記述する。

「そして手前の通りには大きな陰を作る。実際の陰影を写し取ろうとしたら、ちまちまとした点描にせざるを得ないだろう。けれどあたしは今、その逆をしようとしている。命が見せる束の間の賑わいをこそ、光と影に託すのだ。そう、眩々するほどの息吹を描く。」(p342)と。

本書のタイトルはこれら2箇所に出てくる「眩」に由来するのだろう。

本書は、女絵師・葛飾応為の人生を描いた歴史時代小説である。葛飾応為は北斎の三女として知られるが、多くの浮世絵師同様、生没年は不詳だという。このストーリーは、冒頭で五歳の娘の頃の場面をエピソードとして、水油屋の次男で南沢等明という画号を持つ町絵師に嫁いで3年目、22歳のお栄の状況から書き出される。そして、幼い頃に加瀬家に養子に入り、家督を継ぎ御家人暮らしをする同腹の弟・﨑十郎の許に、江戸の大地震の後一端居候の身となるが、安政4年(1857)4月のある日の場面で終わる。「でももう潮時だ。安穏な日々から出立するなら、今しかない。もう六十かもしれないが、先々のあたしから見たら、今日のあたしがいっち若いじゃないか」と、気詰まりだが安穏な居候の身を自ら振り捨てて、出て行くところまでが描かれている。

「あたしは、どこにだって行けるのだ。どこで生きても、あたしは絵師だ。」(p346)お栄が目指すのは「あと十年、いや五年、あればと願った親父どのの気持」(p346)だった。

この小説、お栄の女絵師としての人生を描く。だが、その絵師としての生き方は当初は父・北斎の工房での修行である。その腕が上がってくると、北斎の弟子達に混じって北斎の助手として工房の画業をこなすという期間が続いていく。そのため、この小説では葛飾北斎の生き様が直接・間接に描きこまれていくことになる。浮世絵師葛飾北斎の生き様を家族という内輪の目線から眺めて描き出している点が興味深い。絵師という立場・視点から北斎を見つめたのは三女のお栄だけだったようである。お栄の姉も嫁ぐが、長男を伴い戻って来る。北斎にとっては孫になる時太郎が葛飾家の疫病神となっていく。このストーリーでは、この時太郎に手を焼き、煮え湯を飲まされる北斎とお栄の尻拭いの話が、一筋の流れとして織り込まれていく。これが結構北斎を金銭的な面で苦しめた要因になっているようである。多分、史実を踏まえて著者はフィクション化しているのだろう。

お栄は、できればいつも絵筆を握っていたい、己にしか描けない絵をいつか生み出すという思いに駆られる根っからの絵師として描かれていく。人の女房として料理を含め家事に時間を取られたくはないという考えである。食べるものはできれば買い食いで十分という感覚。着物にも頓着しない。親の勧めで嫁いだが、己から見限って、絵師として生きるために父の工房に戻ってくる。

そんなお栄が互いに競う意識を持つのが、善次郎である。彼は、渓斎英泉という号を持つ浮世絵師。秘画艶本の戯作者でもある。元は侍であり、狩野派に学び歌麿にも私淑していたが、お栄が十四、五の頃から北斎工房に出入りし、工房でも寝起きする位になっている絵師である。善次郎もまた己の絵の世界を求めている。お栄と善次郎は互いの絵について率直な批評をしつつ、高みを目指す存在でもある。この二人の有り様がストーリー展開での太い筋になっていく。絵師としては互いに切磋琢磨する視点を持つ存在であり、一方で男と女としての思いと関係もできていくが、互いに気遣いながらも、互いを縛らない仲である。ストーリーとしては、興味津々とならざるをえない。読ませどころでもある。

善次郎との関わりを介して、「第九章 夜桜美人図」、「第十章 三曲合奏図」というお栄の代表作として残る絵の背景話が綴られていく。この背景話辺りは、著者の巧みな構想力と想像力が読ませどころとなっていると言える。

女絵師として生きるお栄の北斎工房での修行の有り様、北斎の助手として長年勤めた工房の実態、北斎の生き様を見つめるお栄を描くところが、やはりこのストーリーの要となる筋だろう。それは浮世絵師と版元との関係、浮世絵という世界に広がっても行く。

北斎の絵は今までにいくつかの展覧会で見てきている。しかし詳し北斎の伝記や年譜の類いを読んだことがなかった。この小説で初めて北斎が中気を患ったことを知った。北斎が中気で寝込んだ時期の家族と周囲の人々の対応を描き込んでいく。寝込んでいる北斎を訪ねる滝沢馬琴の場面がおもしろい。それが北斎復活の起爆剤になっていくところが一つの読ませどころになっている。「富嶽三十六景」が創造されるのは、北斎が中気から立ち直った後だという。この「富嶽三十六景」は、第八章として、その背景話が展開していき興味深い。併せて、北斎の「富士越龍図」が第十一章で取り上げられている。嘉永2年(1849)正月、北斎が90歳となり描いたという。そして、この年の節分を過ぎて、北斎は逝く。

善次郎は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』の挿画を担当したという。このことは、馬琴が北斎の病床を訪れる場面で触れられている。

善次郎は北斎の絵を見て、どの部分をお栄が助手として描いたかを言い当てたとストーリーの中で書き込まれているところがおもしろい。当時の絵師は、どの流派、工房でも分業で描くというのが当たり前だったのだから、どうということはないのだろう。だが、それを見抜ける目というのは、よほどお栄の筆筋や力量を評価できないと難しいと思う。それは裏返せば、お栄のことを善治郎が知悉していることの裏返しなのだろう。

2006年に「江戸の誘惑」と題する展覧会を神戸展で鑑賞した。この展覧会の副題は「ボストン美術館蔵 肉筆浮世絵展」である。手許にある図録を引っ張り出して眺めると、葛飾応為の「三曲合奏図」が出展されていたことがわかる。その図録の写真を見ると、右下に「葛飾酔女筆」と署名落款がある。

余談だが、この絵の解説文の一部を引用しておこう。”常に父・北斎の指図を受けていた葛飾応為は、「こっちへ来い」という呼び声の幾分野卑な表現「オーイ」を自らの画号とし、その名によって今日我々に知られている。”

尚、ウィキペディアにも同種の説明が載っている。

ご一読ありがとうございます。

本書と関連する事項をいくつか検索してみた。一覧にしておきたい。

葛飾応為 :ウィキペディア

あまり知られてないけど葛飾北斎の娘が天才過ぎてため息が出るレベル! :「NAVERまとめ」

コレクション :「太田記念美術館」

関羽割臂図 Operating on Guan Yu’s Arm :「UKIYO-E」

葛飾応為「関羽割臂図」 :「Japaaan」

月下砧打ち美人図 :「東京国立博物館」

葛飾北斎 「富嶽三十六景」解説付き ホームページ

富士越龍図 北斎 jpshokusaib85 :「重右衛門」

稀代の浮世絵師・葛飾北斎の大規模な展覧会『北斎-富士を越えて-』:「サライ」

渓斎英泉 :ウィキペディア

南総里見八犬伝 9輯98巻. [1] :「国立国会図書館デジタルコレクション」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

「娘はただ、己の裳の中に初めて置かれた筆が嬉しかった」(p9)という瞬間から、お栄の人生の方向が決まった。北斎は甘党で下戸であるが、娘のお栄は酒好きとして描かれている。そして一時期は、お栄をもじって酔女という号を書いたと著者は書く。後に葛飾応為と号する。最終章の第十二章は見出しが「吉原格子先之図」であり、この絵は冒頭に掲げた本書の表紙に使われている。この絵を描いたお栄の発想を著者は次のように記述する。

「そして手前の通りには大きな陰を作る。実際の陰影を写し取ろうとしたら、ちまちまとした点描にせざるを得ないだろう。けれどあたしは今、その逆をしようとしている。命が見せる束の間の賑わいをこそ、光と影に託すのだ。そう、眩々するほどの息吹を描く。」(p342)と。

本書のタイトルはこれら2箇所に出てくる「眩」に由来するのだろう。

本書は、女絵師・葛飾応為の人生を描いた歴史時代小説である。葛飾応為は北斎の三女として知られるが、多くの浮世絵師同様、生没年は不詳だという。このストーリーは、冒頭で五歳の娘の頃の場面をエピソードとして、水油屋の次男で南沢等明という画号を持つ町絵師に嫁いで3年目、22歳のお栄の状況から書き出される。そして、幼い頃に加瀬家に養子に入り、家督を継ぎ御家人暮らしをする同腹の弟・﨑十郎の許に、江戸の大地震の後一端居候の身となるが、安政4年(1857)4月のある日の場面で終わる。「でももう潮時だ。安穏な日々から出立するなら、今しかない。もう六十かもしれないが、先々のあたしから見たら、今日のあたしがいっち若いじゃないか」と、気詰まりだが安穏な居候の身を自ら振り捨てて、出て行くところまでが描かれている。

「あたしは、どこにだって行けるのだ。どこで生きても、あたしは絵師だ。」(p346)お栄が目指すのは「あと十年、いや五年、あればと願った親父どのの気持」(p346)だった。

この小説、お栄の女絵師としての人生を描く。だが、その絵師としての生き方は当初は父・北斎の工房での修行である。その腕が上がってくると、北斎の弟子達に混じって北斎の助手として工房の画業をこなすという期間が続いていく。そのため、この小説では葛飾北斎の生き様が直接・間接に描きこまれていくことになる。浮世絵師葛飾北斎の生き様を家族という内輪の目線から眺めて描き出している点が興味深い。絵師という立場・視点から北斎を見つめたのは三女のお栄だけだったようである。お栄の姉も嫁ぐが、長男を伴い戻って来る。北斎にとっては孫になる時太郎が葛飾家の疫病神となっていく。このストーリーでは、この時太郎に手を焼き、煮え湯を飲まされる北斎とお栄の尻拭いの話が、一筋の流れとして織り込まれていく。これが結構北斎を金銭的な面で苦しめた要因になっているようである。多分、史実を踏まえて著者はフィクション化しているのだろう。

お栄は、できればいつも絵筆を握っていたい、己にしか描けない絵をいつか生み出すという思いに駆られる根っからの絵師として描かれていく。人の女房として料理を含め家事に時間を取られたくはないという考えである。食べるものはできれば買い食いで十分という感覚。着物にも頓着しない。親の勧めで嫁いだが、己から見限って、絵師として生きるために父の工房に戻ってくる。

そんなお栄が互いに競う意識を持つのが、善次郎である。彼は、渓斎英泉という号を持つ浮世絵師。秘画艶本の戯作者でもある。元は侍であり、狩野派に学び歌麿にも私淑していたが、お栄が十四、五の頃から北斎工房に出入りし、工房でも寝起きする位になっている絵師である。善次郎もまた己の絵の世界を求めている。お栄と善次郎は互いの絵について率直な批評をしつつ、高みを目指す存在でもある。この二人の有り様がストーリー展開での太い筋になっていく。絵師としては互いに切磋琢磨する視点を持つ存在であり、一方で男と女としての思いと関係もできていくが、互いに気遣いながらも、互いを縛らない仲である。ストーリーとしては、興味津々とならざるをえない。読ませどころでもある。

善次郎との関わりを介して、「第九章 夜桜美人図」、「第十章 三曲合奏図」というお栄の代表作として残る絵の背景話が綴られていく。この背景話辺りは、著者の巧みな構想力と想像力が読ませどころとなっていると言える。

女絵師として生きるお栄の北斎工房での修行の有り様、北斎の助手として長年勤めた工房の実態、北斎の生き様を見つめるお栄を描くところが、やはりこのストーリーの要となる筋だろう。それは浮世絵師と版元との関係、浮世絵という世界に広がっても行く。

北斎の絵は今までにいくつかの展覧会で見てきている。しかし詳し北斎の伝記や年譜の類いを読んだことがなかった。この小説で初めて北斎が中気を患ったことを知った。北斎が中気で寝込んだ時期の家族と周囲の人々の対応を描き込んでいく。寝込んでいる北斎を訪ねる滝沢馬琴の場面がおもしろい。それが北斎復活の起爆剤になっていくところが一つの読ませどころになっている。「富嶽三十六景」が創造されるのは、北斎が中気から立ち直った後だという。この「富嶽三十六景」は、第八章として、その背景話が展開していき興味深い。併せて、北斎の「富士越龍図」が第十一章で取り上げられている。嘉永2年(1849)正月、北斎が90歳となり描いたという。そして、この年の節分を過ぎて、北斎は逝く。

善次郎は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』の挿画を担当したという。このことは、馬琴が北斎の病床を訪れる場面で触れられている。

善次郎は北斎の絵を見て、どの部分をお栄が助手として描いたかを言い当てたとストーリーの中で書き込まれているところがおもしろい。当時の絵師は、どの流派、工房でも分業で描くというのが当たり前だったのだから、どうということはないのだろう。だが、それを見抜ける目というのは、よほどお栄の筆筋や力量を評価できないと難しいと思う。それは裏返せば、お栄のことを善治郎が知悉していることの裏返しなのだろう。

2006年に「江戸の誘惑」と題する展覧会を神戸展で鑑賞した。この展覧会の副題は「ボストン美術館蔵 肉筆浮世絵展」である。手許にある図録を引っ張り出して眺めると、葛飾応為の「三曲合奏図」が出展されていたことがわかる。その図録の写真を見ると、右下に「葛飾酔女筆」と署名落款がある。

余談だが、この絵の解説文の一部を引用しておこう。”常に父・北斎の指図を受けていた葛飾応為は、「こっちへ来い」という呼び声の幾分野卑な表現「オーイ」を自らの画号とし、その名によって今日我々に知られている。”

尚、ウィキペディアにも同種の説明が載っている。

ご一読ありがとうございます。

本書と関連する事項をいくつか検索してみた。一覧にしておきたい。

葛飾応為 :ウィキペディア

あまり知られてないけど葛飾北斎の娘が天才過ぎてため息が出るレベル! :「NAVERまとめ」

コレクション :「太田記念美術館」

関羽割臂図 Operating on Guan Yu’s Arm :「UKIYO-E」

葛飾応為「関羽割臂図」 :「Japaaan」

月下砧打ち美人図 :「東京国立博物館」

葛飾北斎 「富嶽三十六景」解説付き ホームページ

富士越龍図 北斎 jpshokusaib85 :「重右衛門」

稀代の浮世絵師・葛飾北斎の大規模な展覧会『北斎-富士を越えて-』:「サライ」

渓斎英泉 :ウィキペディア

南総里見八犬伝 9輯98巻. [1] :「国立国会図書館デジタルコレクション」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます