今野敏の安積班シリーズは、『最前線 東京湾臨海署安積班』を一番最初に読んだと思う。それ以来、『神南署安積班』、『警視庁神南署』なども含め読み継いできたが、出版順に読んだ訳ではない。この『陽炎』だけ読み残していた。

安積班というタイトルにあるように、このシリーズは安積警部補を班長とする刑事課強行犯係・5人チームの捜査活動を描いている。私はこの5人のキャラクター設定が好きである。スーパーヒーローでなく普通の人間味が溢れている刑事達という意味で。

安積剛志警部補(係長)

離婚歴があり、一人娘・涼子(二十歳)がいる。娘とも別居だ。「法を無視するような警官ではない。しかし、判断基準を法にではなく正義に置いている」と村雨はみている。安積の声には「包み込むような低音で、説得力を感じさせる」独特の効果がある。本人はそうとは思っていないが、周りからの信頼感は高い。

村雨秋彦部長刑事

安積班のNo.2。須田よりも経験豊富。「村雨は優秀な刑事だが、良くも悪くも伝統的な警察官だ。規則を重んじ、秩序を尊ぶ」。安積は安心して村雨に仕事を託せると評価する一方で、村雨に心理的コンプレックスを抱いているふしがある。村雨ならどう考えるだろう、とつい考えるのだ。本書では三十六歳。結婚していて、西葛西の団地に住む。

捜査でペアを組む桜井をしっかりした警察官に育てようとしている。

須田三郎部長刑事

本書では三十一歳・独身。警察署の敷地内にある独身寮(待機寮)に住む。少々太りすぎで行動がぎこちなく、一見のろまな印象を与える。感情移入しやすく、感情表現が苦手な人物。「須田の行動はすべてがパターン化してみえる。安っぽいテレビドラマの演技を見ているようだ。おそらく、かれはそうすることが正しいと信じているのだろう」と安積は観察している。しかし、外見とは裏腹に、「洞察力が鋭く、思慮深いのだ。東京湾臨海署きってのコンピュータ・マニア」である。

安積が刑事部長の頃に、安積とペアを組んで活動した経験の持ち主で、いまでも安積を「デカチョウ」「チョウさん」と呼ぶ。周りは彼だけがそう呼ぶのを認めている。

黒木和也

須田とペアを組む。「豹のように精悍な体つきをしており、動きは機敏だ。きわめて無口で神経質な男だが、それは一流のスポーツ選手がもつ神経質さに似ている」。須田と黒木のペアは、「うまく両者の欠点を補い合っているのだ」と安積はみている。彼も待機寮の住人。

桜井太一郎

村雨部長刑事とペアを組む。安積班の最年少。「桜井はすっかりおとなしい刑事になってしまったように見える。村雨がそういうふうに教育してしまったのではないか」と安積はひそかに心配するくらい、桜井は村雨に従順である。

そして、忘れてならないプラス・ワンの人物がいる。

速水

安積とは初任科での同期で独身。交通課所属で警視庁直属の交通機動隊の小隊長だ。情報通であり、好きな時にいつでも強行犯係のところに顔を出す。このシリーズでは、安積班のサポーター的役割を果たしている。本人は本庁所属という意識より、「なんども言わせるな。おれはベイエリア分署の・・・・」という意識が強い。「ハイウェイ・スーパースター」であることを誇りに感じている人物。警視庁に三台だけ配備された3000GTスープラのパトカーを乗り回す。

キャラクターの書き出しが長くなった。こんな顔ぶれがチームワークを発揮して、事件の捜査活動をし、時には本庁の刑事たちを出し抜く快挙をあげるのだから、痛快である。

この『陽炎』は8つの事件を扱った短編集である。ちょっとした時間で一つの事件を読了できる。安積班のメンバーがそれぞれの個性を発揮しながら事件に関わり、チームが成果をあげていく。短編なので、事件のストーリーはそれほど入り組んではいない。だが、きらりと光る洞察力、発想の転換、地道な論理の積み上げなど、捜査プロセスで押さえどころがうまく描かれている。

どんな事件が展開するのか、ご紹介しよう。

<偽装>

レインボーブリッジ下り線の路肩に、白のトヨタ・カローラが駐車されっぱなしになっていた。その中から、吉田浩一・石田夕子署名の遺書が発見される。湾岸一体を捜索したが遺体は発見されない。狂言なのか?その後、晴海ゴルフセンター前で若い女性の遺体が発見される。そして石田夕子と確認される。臨海署の鑑識・石倉は素手による扼殺の跡を発見する。

この事件の最中に、速水が、独身の須田がホテルのロビーで女性と話し込んでいたという目撃談を持ち込んでくるというエピソードが挿入されてくる。

<待機寮>

板東連合系の暴力団組長が、胸を数発撃たれて死亡する。犯人が台場の潮風公園近くで車を乗り捨てたことが発見される。公園内に逃げ込んだようだ。須田と黒木は待機寮に住んでいる。須田は寮執行部の委員長。待機寮には地域課所属の巡査長・三十五歳のヌシが騒がしい宴会をし、寮生の顰蹙をかっている。そこに疲れて帰ってきた二人が出くわし、一悶着。黒木が須田をかばう役割になる。こんなことが繰り返される。

その一方で事件が進展し、犯人が金本康作と判明する。事件発生後三日目で居場所が発見される。包囲した場に真っ先に到着したのは黒木。その包囲の中には、二日酔いとおぼしき中園がいた。中園は包囲網にも穴があると自信気に言い、そちらに移動しようとする。「勝手に動くと危険です」。止まらない中園に、仕方なく黒木は従う。その前に、犯人が突進してくる。

<アプローチ>

少女のレイプ事件。その話を聞いた、須田と村雨は対称的な反応を示す。あからさまに悲しげな表情で深くため息をつく須田と地域課の係員の報告をきわめて事務的な態度で聞く村雨。安積は村雨に病院に行くように指示する。すると村雨が須田に同行を求める。例外的なペアとなることを、安積は了解する。早耳の速水が安積の許に現れる。不思議な男だ。地域課の警官にはそっけなかった少女が刑事たちには積極的に告訴するという。その結果、取調室で安積も面談する。一方、診断の結果、犯人は膣外射精をしていたという事実がわかる。どこか奇妙なレイプ事件・・・・捜査が続く。

<予知夢>

村雨が明け方に奇妙な夢を見る。それが心に尾を引いている。その夢は前日に、喧嘩した少年を取り調べた結果かもしれないと思う。署に出てくると、強盗・傷害事件が発生していた。被害者は、犯人が金髪で髪が短く、左の耳にピアスをしていた少年だという。村雨は奇妙な感覚に襲われる。デジャヴなのか。被害者は三十五歳・独身で病院勤務の事務局員。会計の他に、備品から薬の発注までこなすという。ゲームセンターでナンパし、食事に誘った少女が一足先に帰り、その後レストランを出たところで襲われたとのこと。これはオヤジ狩りなのか。村雨は事件捜査の途中で須田に言う。「私たちは本当に正しい方向に進んでいるのかどうか・・・・」「その夢が、現実になったことって、ないか?」。

被害者の周辺を洗っていくと、意外な事実が出てくる。

<科学捜査>

若者のカップルが、午前三時を過ぎた頃、海浜公園の海辺近くで全裸女性の死体を発見する。本庁の捜査一課の強行犯第五係が加わり、帳場が立つ。この合同捜査本部に、STの青山が参加する。科学捜査研究所の特捜班員だ。彼が事件解明の可能性を明確に示唆していく。

STの心理分析専門家・青山の登場とは懐かしい。青山は、今野の「ST警視庁科学特捜班」シリーズに出てくる特捜班メンバーの一員なのだ。このシリーズ、特捜班の持ち味を組み合わせた推理展開による事件解決が面白い。立て続けにほぼ全冊読んだと思う。

脇道にそれた。本筋に戻ろう。

手がかりのほとんど無い全裸女性の身元捜査のために、捜査アプローチの可能性を的確に示唆する青山。安積とペアを組んだ聞き込み捜査で、安積が解せない質問を相手に投げかける青山。しかし、その質問が事件解決のための重要な手がかりとなっていたのだ。

<張り込み>

この短編集の中では一番短い小品だ。わずか14ページ。

麻薬取引の現場を押さえるための張り込み。速水も人出不足のせいで引っ張り出されて安積と組む。須田部長刑事はイタリアンレストランの店先の椅子に、ぼんやりと腰掛けた風情で張り込んでいる。その前を通る老夫婦や若いカップルの会話を聞きながら。

麻薬取引が始まった段階で、現行犯として卸の暴力団員の方は身柄を拘束される。一方、売人は老婦人を人質にしてBMWで逃走する。それを、速水と安積がマークⅡで追跡する。カーチェイスが始まる。

末尾に記された須田の思いの発言が印象的だ。

<トウキョウ・コネクション>

エイク・チャンという香港系マフィアが、コカイン・カルテルの一員であるラモン・ヘルナンデスと東京での麻薬取引の計画を立てる。警視庁の国際薬物対策室がそれを察知し、その主導事案に安積と須田が助っ人として引っ張り出される。須田が英語を話せるところをかわれたのだ。交通機動隊の速水も動員されている。

エイク・チャンは、警察の上を行くという自信を持ち、悠然としている。「チャンの手下は皆、自動小銃やサブマシンガンで武装している。いざとなれば、強行突破できるだろう。羊たちを捕らえるのに慣れていても、狼や虎を捕らえられるとは限らない」と高をくくっているのだ。

本庁での会議で配られた二人の写真を、須田は得意のコンピュータ・ソフトを使って、独自にコラージュを作る。速水は、プリントアウトを臨海署の生安課どまりで配布することを助言する。

月のない夜の麻薬取引、須田の感想は「まるで、テレビドラマみたいですね」。これに安積も同感する。取引現場と想定される場所での張り込みよりも、エイク・チャンの滞在するホテルが気になりだした安積。勿論、そこにも張り込み要員は既にいる。そこで薬対の警部の指示を無視し、安積たちはホテルに向かう。

この麻薬取引はエイク・チャンが頭脳戰で警察に挑んだのだ。須田のコラージュづくりが生きてくる。

<陽炎>

この最後の短編は単行本に加わった書き下ろし作品だ。

四国から東京に出てきた予備校生・坂崎康太が唐突に海が見たい衝動にかられて、お台場海浜公園にやって来る。だが満たされない思い。そのうち尿意を催し、茂みの陰で用を足そうとしたのが不運の始まり。「痴漢よ。覗きよ」と騒がれ、その場を逃げ出すが、次々に事件を引き起こす。最後はナイフを持っていると脅して、エミという女の子を人質にして、あるビルの屋上にたてこもる。事件の連絡を受けた桜井。安積を含めてチームは現場に向かい捜査を始める。

その時、素直に人質になったエミは死んでもいいかと思う悩みを抱えていた。

暑くて、苦しくて、不快な屋上。飛び降りれば、すべてから解放される。坂崎がその誘惑にかられたとき、その屋上に安積が現れる。そして、陽炎を介して坂崎と安積が対決する。安積は自分の所属と名前を伝え、相手に名前を尋ねる。

「坂崎君か。それで、君はここで何をしてるんだ?」坂崎は妙な質問だと思った。

二人の会話から、坂崎の思った事件が次々に安積により、引っ繰り返されていく。

このどんでん返しがおもしろい。

主に三十ページ前後の小品を集めたものだが、安積と部下それぞれの人間関係の様々な陰翳を描き、その中に温かみを保ちつつ、安積を中心にチームで行動する強行犯係を浮彫にしている。ストーリーの組立は比較的シンプルで、ワンポイントの読ませどころを潜ませるという作品群に仕上がっているように思う。

京都に住んでいると、東京の警察、お台場などは、日常では新聞記事とテレビの画像で見るばかりだ。そこで、実際の警察(警視庁)とお台場などについて、ネット検索してみた。

警察庁と警視庁はどう違う? この違いなんかも普段は意識外。考えることもあまりなかった。正確に答えられる人はどれくらいいるのだろうか。

警察庁

警察庁と警察のしくみ

警視庁

警視庁の組織

警視庁 高速道路交通警察隊

東京湾岸警察署

所在地と管轄区域

東京湾岸警察署のホームページには、

「東京湾岸署の若手のホープを紹介します」なんて、ページもある。

お台場

お台場海浜公園

お台場百科事典・お台場データベース

品川台場の歴史

品川台場跡

浮世絵に品川のお台場を描いたものがあるかと、ネット検索してみたが、直接お台場を描いたものを見つけられなかった。画題にはならなかったのかも。一方、品川宿や御殿山を題材にした浮世絵はいくつか見つけることができた。

「地獄信仰」というワードと副題「小野小町は奪衣婆になったのか」に興味を惹かれてこの本を手に取り、読み始めた。

感想をひとことで言えば、十王堂・焔魔堂を巡り歩き、奪衣婆オタクが蘊蓄を傾けた関東地域を中心にした地獄のキャラクター・ガイドブックである。

奪衣婆を中核に据えながら、閻魔大王を含む十王、倶生神、司命・司録、鬼卒など、地獄のキャラクターたちを様々に軽口の文体で、時には妄想を展開しながら、今風な脱線をまじえつつ懇切丁寧に一つ一つ説明してくれる。

著者自身が記している。「地獄のキャラクターたちは、仏像というジャンルに含めてしまってほんとうにいいのかと思うほど、とんでもなく個性豊かなのだ。」「この本では、奪衣婆と地獄のさまざまな謎を解明するというよりも、さまざまな謎を見つけて出し、それをもとに妄想に励んできた」と。

著者のいう地獄のキャラクターたちは、確かに『図説仏像巡礼事典』(新訂版・山川出版社)を見ても、四天王像、十二神将像と同列に「天部」としてとりあげられている。天部とは「仏教に帰依し、仏法の守護にあたる尊である」とされる。

書名中のキーワードから私が勝手に想像していたものとはかなり違った方向の内容だったが、奪衣婆に対する著者の思い入れを結構楽しみながら読むことができた。

京都の住人なので、この本に記されている寺の幾つかは過去訪れたことがある。京都の六道珍皇寺や六波羅密寺、化野念仏寺、奈良の白毫寺などだ。だが、この著者の視点を採り入れて、手近な関西の地獄のキャラクターたちを、改めてこの目で確かめてみたいと心動かされている。

関東地域の人々には、この本をガイドブックにして、身近なところの地獄のキャラクターたちにご対面すると、興味が増しおもしろいかもしれない。

東京一の巨大地獄は新宿二丁目の太宗寺にあるそうな。

閻魔さまや三途の川といえば、大概の人は多少は知っているだろう。

奪衣婆は? ちょっと怪しくなるかもしれない。著者はこの奪衣婆にぞっこんなのだ。

奪衣婆とは、「人は死後七日目(あるいは十四日目)に三途の川を渡って冥界にいくという。その川岸で待ち構えて、亡者の着衣を剥ぎ取る鬼婆」のことだ。

この奪衣婆の彫像は大変バリエーションが豊富であることに驚く。冒頭に写真集のページがあるが、その見開きに11体の事例が載っていて、17ページにも15体のさまざまな奪衣婆が集合している。これらの写真だけまず見ても結構面白い。

著者はこの奪衣婆たちがどこに所在して、どんな感じなのか、現地で対面した体験と雰囲気を、想像力豊かに妄想も加えて軽やかに語り部として本書をまとめている。

この本を読み、初めて知ったことがかなりあった。

そのいくつかを列挙してみよう。

*奪衣婆が「しょうづかのばあさん」「サードのばあさん」「味噌なめ婆さん」「綿のおばば」などと親しみをこめて呼ばれてもいること。

*奪衣婆が亡者の衣を剥ぐのに対し、「懸衣翁」が居て、衣領樹の枝に衣を懸ける役割を担っていること。(著者は、懸衣翁はちょい役だとみなしている。)

*地獄の備品の三点セットは、業の秤(はかり)と人頭杖と浄玻璃の鏡だということ。

*火葬場で、遺骨を二膳の箸で拾骨する。昔は、箸でつまんだ遺骨を次の人が箸で受け取って順々に箸で渡して行く「箸渡し」という風習があったとのこと。「箸と橋を掛けて、三途の川を橋で渡してあげるという意味らしい。橋で渡るということは善人だということだから、地獄へ堕ちることはない。」

*死者が川を渡ってこちらの世界からあちらの世界に行くという発想は、世界に多くみられるということ。エジプトならナイル川、ギリシャではステュクス川、ゲルマンの神話ではギョル川、中国では奈河という川であること。

*箱根で大地獄、小地獄と呼ばれていた噴気地帯が、明治天皇行幸の際に、大涌谷、小涌谷と改名されたのだとか。

*「死出の山」および「犀の河原」は仏教の経典には関係なく、日本独自のものらしい。

*女性バスガイドが日本で初めて誕生したのが昭和3年で、別府の地獄をバスで巡る観光だったようだ。その地獄観光の立役者は油屋熊八氏だということ。

*日本三大地獄(または日本三大霊地)は、立山、恐山の地獄と湯沢の河原毛地獄だとか。

さて、著者はおもしろい謎を提起して、論じている。

*奪衣婆は三途の川のどちら岸に居るのか?

*本物の三途の川が日本に存在するのか?

*犀の河原は何川の河原なのか?

*閻魔さまは地獄にいるのか、そうでない別の場所にいるのか?

*奪衣婆は小野小町だったのか?

これらの謎は興味深い!

著者はオタクらしく本領を発揮し掘り下げて蘊蓄を傾けている。

ここらあたりを拾い読みするだけでも「地獄」の発想を考える好材料になる。

そして、著者はこんな風にとらえている。

「日本のあの世は、世界でも珍しく、身近にパラレルに存在してきた。十王堂も、火山と温泉の地獄と極楽も、三途の川もそうだ。そして閻魔さまや奪衣婆は恐いだけでなく、やさしく、愛嬌すらある身近な存在だった。・・・地獄は恐いけど身近で親しみのある世界だった」

「火山の地獄は、地球上の生命、人間が生きる力の根本にある景色だと思う。それは、赤い炎が踊り猛る地獄絵の躍動感と同じだ」

「『ただなんとなく』というのが日本人のような気もする。別にご利益を期待していなくてもいい。神や仏にただなんとなく手を合わせ、有名人を見るとただなんとなく喜ぶ。閻魔様も『なんかすごいから』ただなんとなく拝む。それでいいのだ」

178ページには、「那須には無間地獄があるが、『無限地獄』と誤記されることが多い。本来の地獄思想で『無限』ではなく『無間』であり、『隙間がない』あるいは『間断がない』という意味だとされる」と丁寧に書いている。

しかし、152ページに、「那須の地獄も気持ちいい。・・・・無間地獄がある。天上の地獄、天国のような地獄だ。・・・無限地獄からは、どこまでも白い噴煙が、・・・・」とある。これでは紺屋の何とかだ。ちょっと惜しい次第だが、これもご愛嬌か・・・

著者の語り口に、ちょっとついて行けない箇所もあった。これは個人の好みかもしれない。

上記の謎に対する筆者の見解や奪衣婆との対面の体験語りを読み進めていると、「地獄」が身近になってくること請け合いだ。

読了後、興味にかられてネット検索をしてみた。

なんと!

奪衣婆の画像がオンパレードされている。(ここに本書掲載の写真も勿論載っている)

それ以外に、この本に出てくるキーワードから幾つかを拾っみる。

東京 内藤新宿・太宗寺

京都 六道珍皇寺

小野篁

大阪 全興寺・地獄堂

地獄(仏教)

八大地獄

閻魔

十王

国宝 地獄草紙

地獄絵図(動画)

長岳寺・地獄図(フォトビュー)

小野小町

小野小町九相図

補陀洛寺・小町老衰像

中有

満中陰法要(四十九日法要)

筆者の皆さんに感謝!

ネット検索で得た情報を重ねて、思考材料にしていくと、本書の理解を拡げる役に立つ。

警察小説を読み始めたのは2009年からだ。今野敏著『隠蔽捜査』がきっかけだった。それ以来、今野敏の『東京湾臨海暑安積班』シリーズ、ST警視庁科学特捜班など一連のものを読み継いできた。未読もまだある。そして、大沢在昌著『新宿鮫』シリーズを新書版で読んだ(最新刊は未読だが)。これらは、このブログを始める以前のこと。

そして、私にとりシリーズものを読む三人目の作家が堂場瞬一だ。『新宿鮫』同様、この作家のシリーズも、出版順で読み継いで行きたいと思っている。

「雪虫」というタイトルがちょっと変わっているとまず思った。日本語大辞典を引くと、第二義に「雪国で、雪上に現れるトビムシ・ユキガガンボ・カワラゲなどの俗称」と記されている。作者はこの小説のタイトルを最終章の見出しに使っている。文庫本の解説者・関口苑生氏は「雪虫とは冬の間近になると路地や家の軒先などを静かに飛ぶ白い小虫だが、この雪虫が舞うと本格的な雪が近いと言われる。予兆なのである。来るべき大いなる変化を告げる大いなる印なのだ」と述べている。

『雪虫』の舞台は新潟県。オートバイSRでのツーリングを趣味とし、普段はゴルフに乗る刑事・鳴沢了が主人公だ。5年落ち、150万円ぐらいで買った車を仕事に使っている。本来の新潟の市街地である新潟島で生まれ、鳴沢家の方針で、高校からは東京に出て一人暮らし。高校・大学とラグビーに明け暮れる。大学時代に1年間アメリカに留学した経験を持つ。そして刑事になる。新潟県警本部捜査一課の平刑事だ。

自分は「刑事に生まれて来たのだ。」刑事が天職と考えている男。というのは祖父が「仏の鳴沢」、父は「捜一の鬼」と呼ばれた親子三代の警察官一家なのだ。刑事という職業を考え、酒を飲まないし、煙草も吸わないと決めている男。29歳。

先輩の刑事が本人に言う。「まあ、そうだな。おめさんに限って、そんなことはないか。いつでも、ぶち切れそうなぐらい張り詰めてるんだから。どんな事件でも、それは変わらないんだろう」「真っ直ぐすぎるのは、あなたの長所でもあり、短所でもあるな。そろそろ、ポーカーフェイスも覚えた方がいいよ」「お前さんみたいな頑固者、俺は見たこともないよ。まあ、もしかしたら、それが良い刑事の条件かもしれないが」と。

鳴沢了は今年最後のツーリングからの帰路。携帯電話で呼び出される。湯沢の町中の一軒家で一人暮らしをしていた78歳の老婆・本間あさが庖丁で刺し殺された。発見者は隣に住む主婦。事件は魚沼署管轄で発生した。「捜一の鬼」と呼ばれた了の父が署長をしている。了と父はあることがきっかけで仲が悪い。「今は少しだけ疲れ、少しだけ不安そうで、少しだけ迷いも見えた」所轄を預かる立場の父と不本意にも儀礼として型どおりの挨拶を交わした後、事件に関わっていく。

この引用した一文、読み始めの時は全く意識もなく読み飛ばしたが、読み終えた後、この一文に重層的な意味合いが込められていたことに気づいた。

了は、遺体を見て吐くような新米刑事・大西海(かい)とペアを組まされ事件捜査に関わっていく。了の抱く刑事像からは落第の新米刑事が相棒だ。海(うみ)君と揶揄しながら、時には海君を鍛えながら、事件にのめり込んでいく。

本間あさ宅の裏手にはホテルとその駐車場がある。捜査は、ホテル従業員への聞き込みから始まる。本間あさの身辺聞き込みから、本人が時折祈祷師のようなことをしていたことがわかる。年金頼りの生活者だが、「銀行預金は500万円ほどあった。物色された様子もない」ことから、強盗ではなく、怨恨の線が出てくる。地縁意識の強い田舎では、地道な聞き込み捜査はなかなか進展しない。しかし、羽鳥たかという81歳の老婆からの聞き込みで「今はあんげお祓いみたいなことしてるけど、昔は教祖様だったからね。」という発言を拾う。そこから『天啓会』という五十年前に存在した団体が浮かび上がってくる。了と海のペアはこの天啓会の実態を調査し始める。情報が得られない中で、先輩刑事緑川の助けで、地方版に掲載された記事を入手し、比較宗教学者で天啓会を研究してきた中谷という人物に会い、知識・情報を得たことから、捜査の糸口が見つかって行く。

一方、ホテル宿泊客から、当日夜の不審人物を目撃したという通報が入る。通報者は銀行に勤める女性で、石川喜美恵。この女性、偶然にも了が中学生の時恋心を抱いた相手だった。14年振りの再会が、事情聴取の相手になる。彼女の証言で、不明瞭な部分もあるが、似顔絵を作成することができ、捜査に新たな局面が加わり一歩前進するきっかけができる。また、思い出せないがこの人物とどこかで会ったように思うという喜美恵の発言も得る。

天啓会の線からは、聞き込みの結果、天啓会の道場に出入りしていた米屋が殺された事件が昔起こっていたことがわかる。殺した庖丁を握っていた男が逮捕されるが、ちょっと頭の弱い男であり、責任能力がないということで不起訴・措置入院となったという。「そう。まあ、喋るのも書くのも苦手で、普通の仕事も満足にできないような男でね。長岡の空襲で焼け出されて、天涯孤独の身だった。本間先生もそれに同情したんかね、『天啓会』で雑用みたいなことをさせて、面倒をみていたんさね。そいつが、『天啓会』に出入りしていた米屋を殺しちまったんだよ」。宗教団体絡みでの殺人事件という判断もなされないまま事件は終結してしまう。そのため、五十年近く前の捜査記録は残っていない。

しかし、了はこの殺人事件にこだわりを持ちつづけ、さらに天啓会関係者への聞き込みを積み重ねていく。一方、別の目撃者が現れ、似顔絵が詳細になっていき、不審者像がより鮮明になっていく。また喜美恵が遂に人物名を思い出す。昔、ある融資案件で銀行を訪れた人物だったことを。

二つの捜査線が、徐々に一つに収斂していく。それは一方で、鳴沢家の祖父・父が微妙に絡んでくるという事実を了が解明していく結果になる。

第6章「重なる顔」に、こんな了と父とのやりとりが書き込まれている。

「だろうな」父が、自分の言葉を噛みしめるように言った。「お前ならそう言うだろうと思った」

「どういうことですか?」

「お前にとって、正義は一つしかない」

「当たり前じゃないですか。正義が幾つもあったら、その数だけ警察が必要になる」

「そんなに簡単なものじゃない。でもお前は、それを認めようとしないだろうな。認めないで、自分の正義に合わない正義を、自分の尺度に合わせて作り変えようとするんじゃないか」

「何ですか、それは」父の言葉の裏を読もうとしたが、できなかった。

雪の降り始める季節に殺人事件を追い、地縁関係が強く、人の噂になることを極度にきらう人々の間を、地面を小虫が這いずりまわるように地道に聞き込み捜査を積み上げる了と梅のペアの活動が続く。刑事の日常捜査の常態が丹念に描き込まれていく。

捜査進展のプロセスに、日付を入れずに書き込んでいくという捜査物はめずらしいという印象を受けた。

目撃者という形で再会した喜美恵と了は、事件を介し微妙な関係を続けざるを得ない。その二人に14年間のギャップを超えて、愛が育つのかというのも、副次的に気になるところも、書き込まれている。

事件の最終局面で、鳴沢了が頭の中を疑問で渦巻かせる。

「殺人は、法に触れるから問題なのではない。もっと根っこの深い、人間という存在の基本的な部分に関わることなのだ。そして今私は、人を殺すという行為を、全て一緒に考えて良いものかどうか、分からなくなっている」

事件は終結するが、鳴沢了は警察を辞めるという選択をする。

「違う。私を待っているのは壊れ、朽ち果てた現実だけだ。

そして、自ら現実を打ち壊してしまった後で、なおも残骸の中に夢を、救いを見出そうとするのは、愚か者だけである」。それが了の心境なのだ。

一人で、雪の舞う街にさよならを言った。

(これが小説の末尾の一文だ。)

私にとって、堂場の作品は、刑事像の新しい局面を味わわせてくれるものだった。この第一作に続き、刑事・鳴沢了のシリーズが存在しているのだから、堂場はどんな刑事像を作り上げていくのだろうか。読み継ぎたいと思う。

この作品から波紋を拡げ、興味をもった点をネット検索してみた。

新潟島

SR

ゴルフ

原爆投下の計画がどこまであったか。

日本への原子爆弾投下

雪虫

トビムシ

トビムシ目

ユキガガンボ

カワラゲ

新潟県警察組織図

ヒットしたウェブサイト情報

「警察官のお仕事とウラ話」

THE POLICE ENTERTAINMENT 日本警察公論

日本語が英語に飲み込まれるかも知れない。だから日本語を護らなければならない。「日本語を護るのに理由など要りません。日本人なら当然のことなのです」という立場からこの本が書かれている。

以前、水村美苗著『日本語が亡びるとき-英語の世紀の中で』を読んだ。その記憶が多少あったので、この本のタイトルに惹かれてまずは読んで見た次第だ。

著者は日本語学者ではない。奥書によれば、南イリノイ大学でスピーチ・コミュニケーションでPh.D.を取得され、英語を教えている筑波大学の教授である。「英語支配」という観点からいくつもの著書を書かれている。日本語防衛論が英語学者により書かれたということがまずは面白い。日本語を研究している学者は、日本語が滅びるという警世に対してどう考えているのだろうか。日本語学者の書いた日本語「防衛」論はあるのだろうか。

本書は二部構成担っている。

第一部 英語ストレス大国・日本の現状 --深化する英語支配、交替する日本語

第二部 言語防衛論 --日本語を護るための言語理論と、五つの戦略

第一部で著者は、「世界標準語」として英語が君臨する世界には、「英語支配のタテの構造」が出来上がっているという。

「ネイティブ・スピーカー」-「英語第二言語話者」-「英語を外国語として使う者」-「英語と接触がない者」というピラミッド構造である。経済のグローバル化が進み、英語を優先する風潮が高まり、母国語を軽視する傾向が強まることを著者は「英語支配」と捉える。そして、日本は既に「英語支配空間」にあると見る。

第一章では「外来語」という語句を著者は使っているがほぼ英語ととらえて論じているように理解した。あふれる外来語の問題点を3つ上げている。

①英語の氾濫でカタカナ語が濫用、氾濫して、「在来日本語」が減少してきている。

例として、「モチベーション」が上げられる。行動心理学用語として「動機付け」と訳されるが、在来日本語では「やる気」「やる気を出すこと」である。しかし、「モチベーション」を使う人が増えている。「外来生物」の進入で「在来生物」の消滅という比喩を使っている。

②「外来語は意味がわかりにくいばかりでなく、意味を曖昧にする欠点」がある。

例として、「ハザードマップ」「コンセプト」「ワークシェアリング」「デフレスパイラル」「コンテンツ」等々を上げている。

「ワークシェアリング」という外来語は単なる「仕事の分担化」ではなく、経営者側の考えからのものであり、労働者の立場では「減給」という待遇になることだ。「そんなつらい待遇を覆いかくすようなことば」であり「外来語によって、意味が曖昧になり、『減給』という厳しい現実を隠していることがわかります。外来語のトリックです」と。

③外来語があふれることは、日本語の地位と威信の低下になる。

著者は、明治時代初期に西洋語を必死で翻訳し、「新しい日本語」を大量に作りだした「知識人たちの懸命の努力の姿勢」を是とする。そして「日本語は外来語なしで立派に成り立つ言語です。日本語は外来語なしで十分に美しい言語です。日本語の主体性を回復するために、外来語の使用を最小限にすべきです」と主張する。

なんでもかんでもカタカナ語(外来語)を使う風潮には私もいささか抵抗感がある。一方で最適な翻訳努力により「新しい日本語」にどこまで定着できるのか。明治初期と比べて諸科学が急激に拡大してきた現状でもそれが可能なのか。「最小限にする」というのはどのレベル、どういう範囲をいうのか。いろいろと疑問が出てくる。

第二章では、ユニクロと楽天の例にみられる「英語社内公用語化」に反論を提起している。英語による「言語差別」が起き、「英語オンリー」は日本人のやる気をそぐ。そこには「言語=道具」幻想と「国際化=英語」幻想が存在すると述べ、この二つが幻想だという解説と「公用語」とは何かを論じ、社員は社内公用語を学ぶ義務はないという。日本語を話せないのは「言語権の侵害」だと議論を展開する。また、日本政府が2000年に言い出し立ち消えになった「英語第二公用語論」を引き合いに出してくる。

著者は日本企業の国際化戦略は「日本語プラス英語」のうまい使い分けをすることだと論じている。

第三章では、日本が「英語重視社会」になれば、英語ができるかどうかで人と人との間に格差ができ、日本語と英語の間に格差が生まれ、日本語が「下位言語」になることを憂慮する。そして調査データを引用し、「『英語力』だけが収入の格差を引き起こしているのではないが、『英語力』は格差を生み出す重要な要因になっているのです」という。

著者は「『英語重視社会』は、日本語を窮地に追い込む」ことになると主張する。

TOEICのスコアと年収差、主な職種の年収差(男性)などの調査結果を提示しているが、そのデータの読み方として英語力を強調しすぎていないかという点が気になった。

第四章は「英語教育の早期化と英語による英語教育」を論じている。

著者は英語教育の早期化に危機感を抱き、4つの問題点を指摘する。小見出しが簡潔なので、それを引用する。

①子供たちは日本語を捨て、英語に「乗り換え」ないだろうか?

②英語信仰、欧米信仰の早期化と固定化

③「セミリンガル」という不幸を生み出す。(つまり、「あることばを中途半端にしか使えない(人)」という意味)

④「英語が話せても、勉強ができない子供」が増える?

一方、「英語で英語を教える」ことは、「英語が主、日本語は従」の意識をより一層育て、ネイティブ・スピーカーの先生が良いという信仰が定着する可能性を述べる。日本語での「文法用語」を使わない英語教育はよりわかりにくくなると判断している。さらにこの英語だけでの「一言語主義」的な英語教育は「植民地化支配の実践」なのだと述べている。

しかし、苫米地英人氏(『英語は逆から学べ!』シリーズの著者)の説では、英語脳と日本語脳は別であり、英語学習には日本語を介在させず英語だけで英語を学ぶやり方が自然な学習だと論じている。日本における英語教育方法についてはどんな論議が専門家の間で進んでいるのだろうか。日本語を介して英文法、英文読解の形で英語を学んだ世代としては、この方法論自体に経験的に疑問を感じている側面がある。

第五章では、英語国以外で使われる「第二の英語」を社会言語学でいう「国際英語」として、その問題点を論じている。国際英語が拡大すると、日本語が「下位言語」となり、話す人の母語の数だけ多様になる「国際英語」のわかりにくさを指摘する。「こういう人たちには、無理して英語で対応してはいけません。一貫して日本語で対応すべきです」と著者は言うが、「通訳者」がいなければ意思疎通ができなくなるにしか過ぎないのではないか。実務的に実現容易な意見とは思えない。国際英語を使えば、話者が主導権を握り、話者の母語に応じて、平等なコミュニケーションにはならないと論じている。確かに英語に近い言語圏の人の国際英語と平均的日本人の国際英語を想定すれば、そうだろうなと思う。

第二部で、著者は言語防衛論を展開する。

最初になぜ日本語を護るのかの理由を5つ列挙する。要点はこうだ。

①ことばと民族は切り離せない。日本人=日本語人なのだ。日本語は日本人の情緒の源泉であり、原点であり、精神的支柱である。

②国語は国家の基盤である。国語が揺らぐと国家が揺らぐ。「日本は翻訳に精力を注ぎ込み、翻訳により国語を発展させ」て、近代国家の基盤を成立させた。

③日本語は日本の「公共文化財」である。日本に脈々と受け継がれてきた精神的・文化的遺産であり、護り、発展させることは日本にとって最優先課題である。

④日本人は明治以降ずっと欧米をお手本として「自己改造」を行ってきた。「自己改造」をやめて「自己回復」が必要だから日本語を護る必要がある。日本人の原点に戻り、日本語に回帰すべきである。

⑤日本語は「非西洋語」であり、「西洋語」にはない価値がある。「日本的発想」を世界に伝えるべきである。「自己抑制」「自己規制」の効いた言語であり、「エゴイズム」の肥大化を抑える機能を持った日本語は「世界平和」に役立つ。

「目標を設定し、具体的な行動を計画する」という定義で「戦略」という言葉を使い、「日本語を永続化させる」目的で、5つの「言語防衛戦略」を論じている。

①日本では日本語を使う。これは日本の「言語権」の行使にすぎないという。

それが外国人の意識を変える。つまり、外国人の「英語信仰」を崩し、平等・対等な国際関係を築け、外国人の日本語学習を促進するのだと。

②日本語本位の教育を確立する。

著者は、夏目漱石の「西洋本位」「他人本位」を戒めた「自己本位」の思想を援用している。そして提言する。大学で日本語を必須科目にし、英語は選択科目にする。小学校の英語教育は即刻中止する。「日本語を護る」=「日本を護る」ことだから、「愛国心」教育を行なう。

著者は言う。「英語は勉強したい者だけがすればよいのが私の意見でありました、それを制度化したほうがより良い英語教育になるはずです」と。

今は「常用漢字」といわれるが、以前は「当用漢字」と呼ばれていた。著者はこれは日本語を破壊しようとした戦後のGHQの国語改革の産物だという。「『当用漢字』の『当用』とは『漢字が廃止になるまで当面の間使用する』という意味だそうで、あくまでも『漢字制限』の思想が根底にあり、最終目標は『漢字の廃止』だったのです。」「当用」がこんな意味を含んでいたというのを初めて知った。

③海外に日本語の足場を築き、日本語を国際語にする。

国際機関の公用語化を働きかける。教師その他の費用は一切日本の寄付で、世界各国の大学に「日本語科」を設置する。世界各地に「日本語・日本文化センター」を設置する。日本の情報とイメージを発信、輸出する。日本語教師養成を充実する。

④法律を制定し言語を護る。「日本国の国語は日本語である」と成文化する。

著者は日本における多言語化の急速な進展が、各言語話者からの「言語権」の主張がいずれ起こることを予測し、日本語の言語権を確立しておくべきと主張する。そして、各国の国語保護のための言語法を紹介している。その上で、著者は自ら「『日本語保護法』草案」を提言する。

⑤現代は情報戦争の時代である。国の宣伝・広報活動が重要であり、日本のソフト・パワーをもっと世界に示すべきである。そして、日本の「ソフト・パワー」の源泉は「美しい日本」と「品格ある日本人」にあり、それが原動力になる。

最後に著者は、日本の「友好一辺倒」の精神は間違いであり、害悪ですらあると断定し、この精神で「国際化」「グローバル化」を推進すれば、「これは日本を亡ぼす非常に危険で、愚かな姿勢です」と主張している。国は国家戦略を持ち、個人レベルでも「戦略的態度」が頭にインプットされていて、「『自分の利益になるか?』という発想で行動しています。まったく抜け目のない自己利益追求者が外国人だと思っておいたほうがいいと思います」と述べている。

最後に、「今こそ『鎖国』の意義を再評価すべきです。そして10年間でも20年間でもいいから「鎖国」を実施すべきです」と提言し、「『鎖国』で休むことにより、日本人の『自己治癒力』が回復し、きっと今まで以上のエネルギーが日本人全体にみなぎってくるに違いありません」「そうすれば、日本をきっと護れます。日本語もきっと護れるはずです」と本文を締めくくっている。

なかなかユニークな本だ。水村氏の『日本語が亡びるとき-英語の世紀の中で』を読んだ時、印象に残る章句を抜き書きしたメモがある。しかし、著者が着目した引用部分とは全く重ならなかった。その点も、私にはおもしろかった。

著者は日本国という領土の中にあってはと言う前提で論じておられるものと解釈した。

第一部の英語についての主張には、ストンと納得できる部分と、論理の展開についていけない部分が混在する。だが、第一部を読み結構刺激を受ける部分があった。

グローバル化、インターネットの時代で世界が緊密に一体化している中で、英語が「国際英語」の形で急速に拡大しているのは今更止めようがないのではないか。普遍語となった「英語の世紀の中」で、異なる国の人々が、コミュニケーションのツールとして「英語」を使うのを避けられないとすれば、世界との対応として「英語」を道具として使い分けることは必然であると思うのだが。

短期的に海外に行く場合、短期間にその国の言葉を学んでコミュニケーションできるほど多言語能力がないのが普通であろう。そうするとかなりの確率で「国際英語」を道具にせざるを得ない。一方で中長期間特定の国に在住し生活する場合は、やはりその国の主たる言語(母語)を学び、当国の人々とコミュニケーションの密度を高めていくことになるのは当然だと思う。日本に来る外国人にもやはり同様に二種類の人々がいるのではないだろうか。また、上位言語・下位言語という構造化の視点と、水村氏のいう普遍語(英語)と国語の視点とは異なるような気がする。

第二部では、「言語権」という視点を改めて考えるきっかけを与えてくれた点は参考になる。日本語を護る理由と言語防衛論について、やはり納得できる部分と今一つしっくりこない部分が混在する。私自身は、長年英語学習を続けてきて、英語を学ぶ中で、逆に日本語について考えるところが多々ある。特に英文を翻訳してみようとしたときに痛切に言語の違いを感じる。それぞれの言語のユニークさを改めて学び、日本語をより深く知る一助にもなっている。日本語が下位言語という意識はない。

著者は平成の「鎖国」を主張する。しかし、どういう形の「鎖国」をイメージされているのか本文からは具体的な主張が見えて来ない。もし「鎖国」を実行するならば、日本語の国際語化、公用語化戦略が世界に受け入れられるはずがなかろう。「日本語科」設置などの戦略も自己破綻するのではないか。私には著者の提言に論理矛盾が生じているような印象を持った。著者の論理の読み方が浅いのかもしれないが・・・・・

著者は「戦略」という言葉を自ら定義して使っている。しかし、一方で、「愛国心」「日本回帰」「自己回復」「大和魂」という言葉を明確な著者自身の定義なしに、当たり前の如く使われているように受け止めた。これらの言葉にも著者の明確な定義が必要ではなかったか。かつて意図的に使われ手垢に汚れた側面を持つ言葉である故に、著者の主張を納得できるかどうかの判断以前に曖昧性を残す結果になっていると思う。

英語と日本語を考えるために、斜め読みでも良いから、思考材料として一読する意味はある本だ。考えるためのよい刺激剤になる。

この本を読み、改めて対立する立場である英語公用語論にも関心が湧いてきた。ブックオフで見つけて読んで見ようと買っていた未読の『あえて英語公用語論』(舟橋洋一・文藝春秋)を早速読んで見よう・・・・

著者が引用されている情報のソース並びにこの本のテーマの関連情報をいくつかネットで見つけた。参考にアクセス先を列挙してみる。

『海外の日本語教育の現状 日本語教育機関調査・2009年 概要』

財団法人日本語教育振興協会

日本語教育機関の運営に関する基準

海外交流審議会

「日本の発信力強化のための5つの提言」

提言骨子:

<世界的なポップカルチャー人気を活かした日本語・日本文化の発信>

<外国の有識者層に対する対日関心向上のための取組>

英語の第二公用語化

英語公用語化論 ? 世界はひとつの言語でよいのか

加藤秀俊 著作データベース

英語公用語論を批判する 加藤秀俊

日本における英語教育と英語公用語化問題 八田洋子

三木谷浩史・楽天会長兼社長――英語ができない役員は2年後にクビにします(1)

- 10/06/16 | 16:20

ユニクロ、楽天だけじゃない 英語公用語化へ向かう現実

2010年08月30日

日本企業の英語社内公用語化に賛否両論

2010年11月28日 20:15 発信地:東京

英語公用語化はチャンスかピンチか? 高橋俊之 2010.7.23掲載

題名そのままであるが、この本は2部構成となっている。

第一部 日本人と大津波

第二部 原発街道を往く

第一部と第二部第一章は基本的に著者によるルポルタージュだ。胸を開く大手術をし、「短期間で退院できたが、体調はまだ万全とはいえなかった」状態のなかで、著者をして「何とか気力をふりしぼって現地に出かける気」にさせた要因がある。

著者は言う:

「事実をして語らしめるのではなく、言葉を空疎に操るだけの・・・テレビ向きの評論家」

「地震直後の関係者の誠実のかけらもない態度」

「地震発生以来、延々と放映されるテレビのまるで他人事のドキュメント映画を映写するような津波映像」

「新聞の紋切り型の美談報道」

こういうスタンスに重みも深みもないと感じ、うんざりしたことが「現地取材に行く心の針を動かした」のだと。

ノンフィクション作家としての著者の持論は「何の先入観ももたない精神の中にこそ、小説でも書けない物語が向こうから飛び込んできてくれる」のだという。「行く前は何の構想もあったわけではなかった」とか。

第一部について、著者は事前に緊急車両の登録をしておき、スタッフ記者と担当編集者の三人で、現地チャーターのタクシーで取材活動を実施している。

3月18日に庄内空港に飛び鶴岡市内のホテル泊。翌日から取材活動が始まる。

[19日]鶴岡-南三陸町-志津川病院-気仙沼-陸前高田-広田地区-盛岡泊

[20日]盛岡-大船渡-宮古市・田老地区-盛岡泊

[21日]盛岡 [22日]東京に戻る

第一部は実質53ページのルポルタージュである。現地取材では多分様々な人々に取材がなされただろうが、このルポルタージュとして著者は4人の人物を軸としながら津波と人間の関わりを描き出した。その内二人は著者のかつての知り合いでもあり、被災者の人物像とその体験により過去と現在を重層的に描き出していて、その語り口に厚みを加わえていると感じる。

志津川病院の正面玄関で偶然出会った55歳の男性の話。

かつて新宿のゴールデン街でおかまバーの名物ママだった人物の消息を探し当てて聞く津波体験談。この消息探しで、著者は偶然が重なって本人に辿り着き、「今野栄久夫」という本名を初めて知ったと記している。こんな偶然の重なりがあるなんて不思議な縁だ。

”定置網の帝王”の異名をとる宮古の有名人・山根正治氏の話

日本共産党元文化部長・山下文男氏の語る津波。山下氏はわが国津波研究の第一人者でもあるとか。

全く生き方の異なる人々がそれぞれ津波に遭遇した瞬間の生の言葉を引き出し、その体験と著者が現地を観察して受け止めた事実を織り込んでいく。様々な人々の多数の体験談を綴ったものより、人数が絞られ多彩な顔ぶれ故に逆に体験談の広がりと奥行きが生み出されていると私は感じる。たとえば山下氏は語る。「田老の防潮堤は何の役にも立たなかった。それが今回の災害の最大の教訓だ。ハードには限界がある。ソフト面で一番大切なのは教育です」「日本人が反省しなきゃならないのは、マスコミの報道姿勢だ。家族のことが心配で逃げ遅れて屍体であがった人のことを、みんな美談仕立てで書いている。これじゃ何百年経っても津波対策なんかできっこない」

ここに、「事実に語らしめ」た著者の結果としての構成があるのだろう。

著者は言う。「頭でこねあげた賢しらな理窟を幾ら並べ立ててみても、この大災害の真実は伝わらない」「今回の大災害は、これまで通用してきたほとんどの言説を無力化させた。それだけではない。そうした言葉を弄して世の中を煽ったり誑かしたりしてきた連中の本性を暴露させた」と。

第二部第一章は62ページのルポだ。その取材は、立ち入り禁止ラインを突破して入った4月25日から始まっている。第一章は現地取材活動の移動も、ルポとしてテーマごとにまとめる形で再構成しているようだ。現地取材の範囲として眺めると次のルートが走破されたと理解する。

郡山-「ビッグパレットふくしま」-広野町-楢葉町-楢葉町役場-常磐線夜の森駅-富岡町-大熊町-双葉町-双葉駅-浪江-いわき市-南相馬市

それと、郡山ー宇都宮線・東武伊勢崎線-加須-旧県立騎西高校(双葉町住民の避難所)

著者は逮捕されることを覚悟で立ち入り禁止区域に入った。それはなぜか?

「原発事故に対する大メディアの報道に強い不信感をもったからである。新聞もテレビもお上のいうことをよく聞き、立ち入り禁止区域がいまどうなっているかを伝える報道機関は皆無だった。彼らは事実を伝える代わりに、学者や評論家のもっともらしい言説を載せて、言論機関としての体面を保とうとしている。三陸大津波と原発事故は、そうした欺瞞を洗いざらい見せつけたことを、彼らはまだ気がつかないのか、気がつかないふりをしている」「現地を見ずにこの原発事故を語る連中のいいかげんさ」「携帯する放射線測定器のピー、ピーという音を英雄気取りで伝えるフリージャーナリストたちのつんのめった報道姿勢に疑問を持った」

そして、「住民が立ち去った原発の街を歩き、それを等身大に伝えてみたいという気持ち」になったのだという。

テレビの報道ニュースでは、インタビュアーが目的・意図を持って質問し、それに対する答えだけが報道されている。この第二部第一章では、様々な人からその思いを引き出し、語らせた内容が小テーマごとにまとめられている。主体は答える人々にある。そこには、生の叫び、嘆き、やるせなさが表出されている。「等身大」で伝えるという意図は成功していると感じる次第だ。

富岡町の住民(女性)、3.11に働いていた原発作業員、天主閣を彷彿とさせる大豪邸の主・高木氏の言、禁止区域に立ち入る牧場主・村田氏の怒り、現在も福島第一原発で働く労働者の話、大規模養鶏場・平本氏の嘆き、ホウレンソウ農家・林氏の体験談、が取りあげられている。

著者は原発労働者の話を聞き、「定職をもたず、日本各地をさまよって、その日暮らしをする彼の話は、堀江邦夫が書いた『原発ジプシー』そのものだった」と記す。

著者の問いかけに、答えた被災住民の口からほとばしり出た言葉のいくつかを一部抽出引用してみよう。

*瀕死の状態の牛を安楽死させるっちゅうのは、しかたがない。でも元気な牛を殺す資格は誰にもねえ。平気で命を見捨てる。それは同じ生き物として恥ずかしくねえか。

*ここへ来て、悲しそうな牛の目を見てみろ。

*正直、早くミイラになってほしいよ。ニワトリには本当に申しわけねぇ・・・。

*大熊はいいところだよ。オレは釣りが好きで、黒鯛やあいなめのでかいのを原発の近くでよく釣っただよ。気候も温暖で住みやすいし、大熊を離れるのはつらいよ。オレも63歳でもう一度やれるかどうかわかんねえけど、大熊を離れなきゃ、次のステップ踏めねえしな。つらいところだよ。

*ここらの農家はどこも貧しいから、みんな原発工事に出たさ。(付記:昭和40年代の話)・・・原発ができる前は、遠くに出稼ぎに出ねばなんなかったからな。・・・・原発にはいろんな関連工場もあるからな。だからどの家も、原発に関係ないなんて人はいないな。誰か一人は行っていたな。

原発労働者との対話を通して、著者の透徹した目は「恐るべき知的怠慢の広がり」を見ている。

「私たちは原発建設に反対しなかったから、原発事故という手痛い仕返しをされたわけではない。原発労働者をシーベルトという被曝量単位でしか言語化できなかった知的頽廃に仕返しされたのである」と。

著者はこういうことも書き込んでいる。

浪江農場の敷地内に福島県警の通信部隊が通信機材をセットし、作業を終了。撤収命令で引き上げる時に、言ったという証言である。

「『今回の原発事故は重大で深刻だから、国は隠す。私らも撤収して帰れって命令が来たから、帰りますが、ここにはいない方がいいですよ』と言って、帰っちゃったわけ」

あとがきの13ページを除くと本文実質226ページのうち、第二部第二章と第三章で106ページ、ほぼ半分を費やしている。この後半は、一言でいうなら、福島に原発が建設された歴史的背景の解明だ。

第二章 原発前夜--原子力の父・正力松太郎

第三章 なぜ「フクシマ」に原発は建設されたか

著者は原発を技術論の側面から論じていない。原子力が「平和利用」という喧伝で導入された歴史的背景、その導入の原動力となった人物の大義・欲望とその戦略・策略を描きだす。そしてその原子力導入の延長線上に福島原発に繋がっていく。そこでは政治的側面、複雑な利権を伴う人的繋がり・人間関係の側面が軸になっている。なぜ「フクシマ」なのかが解き明かされる。

「福島県のチベット」と呼ばれた福島の寒村、不毛地帯・長者原に戦前は陸軍の飛行場が作られたという。戦後数年してから、衆議院議員などを歴任した堤康次郎氏が飛行場跡地を3万円で買収し、塩田事業がしばらく営まれる。そして原発の誘致が決まり、その土地は3億円で東電に売却(1964年11月)されたという証言を著者は記している。

様々な文献資料とそれを裏付ける証言を聴取し、原発建設までの展開プロセスをクリアにしている。福島の原発建設までの経緯をこれほど克明に追跡したものを私は今まで読んだことが無かった。

著者は過去に正力の評伝『巨怪伝』を書いている。未読なのであくまで推測だが、その評伝の人物像をシフトさせ、原子力と正力の関わりの局面を詳細にクローズアップし、第二章・前史として置いたのだろう。その導入がなければ、フクシマにつながったかどうか・・・

著者は「好き嫌いは別にして、正力はCIAに唯々諾々と操縦されるような”小物”ではない。正力ほどの怪物だったら、CIAの言うことを聞くふりをして、彼らの首根っこを押さえこみ自分のいいように使いこなしたはずである」という見方をしている。また、

「正力は大衆が望むものしか興味がなかった。プロ野球もテレビも、そして原子力も大衆が望んだからこそ、この天才的プロモーターは力ずくで日本に導入して、根づかせた。」と記している。

「そして原子力も大衆が望んだから」と断定できるのだろうか?大衆はその巧妙な喧伝に惑わされ、情報操作に操られ、あるいは無関心であったということではないのか。

総理大臣になる野望を抱いていたらしい正力氏は、真にCIAを手玉にとった人物だったのか。このあたり、疑問を抱く。

野球・テレビと原発は次元が違うように思うのだが・・・・・また、国民の一部の集団をも「大衆」と呼ぶならば、その「大衆」が望む形に導かれて結果的に望んだというのは現実的にあっただろうと思う。だがその場合、その集団をこの文脈の「大衆」というには抵抗感が残る。

「福島第一原発が今回引き起こした重大事故は、私たちがそうした巨大な正力の掌から脱することができるかどうかの試金石となっている」という著者の指摘は、そのとおりだ

著者は第一部の終わり近くで記している。

「3.11以降、日本は変わった。いや変わらなければならない。」

「この未曾有の大災害は、目の前で起きた悪夢のような出来事に『言葉を失う』体験をした人びとの身の上を思いやる想像力の有無を・・・・すべての日本人に問うている」

一方、第二部の末尾で冷徹な言葉を述べている。

「原発論議はどうしても、最後には人間の欲望という本質的な領域に入り込んでいってしまう」と。

この一言こそ、まさにすべての日本人、「大衆」一人一人に向かって投げかけられた重い言葉である。

ネット検索をするとウィキペデイアを筆頭に、津波に関連した情報がいろいろ入手できる。佐野氏のこの第一部と併せて読むと参考になる。

津波てんでんこ

明治三陸地震津波の浸水範囲(釜石港救援情報図) 釜石海上保安部

失敗知識データベースより: 明治三陸大津波

東北地方太平洋沖地震の概要 気象庁 平成23年5月28日

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会資料

気象庁のウェブサイトより

津波発生と伝播のしくみ

津波を予測するしくみ

稲むらの火

政府インターネットテレビのウェブサイトより

津波の怖さ 知ってますか?

最後に、著者は現在のマスコミの報道、専門家の発言に各所で批判的な意見を記している。その一つに、「正力は『ポダム』というコードネームでCIAに操縦されていた。・・・・私に言わせれば、『So what?(それがどうした)』である」という一節がある。

誰の著書を対象としたのか言明していない。しかし、はっきりと「ポダム」が記載されている本がある。2008年2月に出版された有馬哲夫著『原発・正力・CIA 機密文書で読む昭和裏面史』(新潮新書)だ。ひょっとしたら、この本のことかもしれない。

遅ればせながら、原発事故関連の情報・資料を読んでいてこの本を知り、5月に読んだ。機密文書や関連書籍を克明に検証・分析し、正力氏の野望とその策謀を跡づけている。「昭和の傑物」を捉え直す上で、役立つ本であることは間違いないと思っている。

付記

本好きにとって誤植はやはり気になる。最近の出版物では時々目にするようになった。校正能力が落ちてきているのだろうか。

この本でも1つ見つけてしまった。

P241 誰ひとり沖縄の「お」に字も、普天間の「ふ」の字も・・・・

前の方の「に」は「の」であろう。校正としては初歩の初歩と思うが。

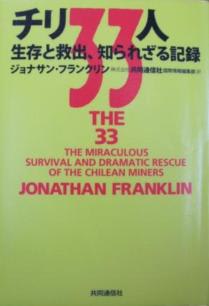

2010年8月5日、チリのサンホセ銅鉱山で落盤事故が起こった。鉱山労働者33人が地下700mの坑道に閉じ込められる。68日後の10月12日(火)、救出用のロケット型カプセル「フェニックス」に救助作業員が乗り込み地底に向かう。そして午後11時53分、鉱山労働者の一人目、フロレンス・アバロスがフェニックスに乗り込み、15分間の地表への生還の途につく。10月14日(木)午後9時30分、地下で救助を待つのは鉱山労働者のシフト勤務監督であるウルスア一人。そして最後に救助要員のゴンザレスである。

フェニックスが次々に地底から鉱山労働者を救出する状況や地底で生き抜く33人の状況がテレビで報道されたのを鮮明に思い出す。落盤事故に遭遇した33人が10週間後に全員救出されるという奇跡で事態が収束した。

3人目に救出されたマリオ・セプルベダ(実質的なリーダー)は「やあ、ばあさん!」と33歳になる妻カティに呼びかけ、その後ピニェラ大統領に駆け寄り、片膝ついて黄鉄鉱の金色の輝きがちりばめられたひとつかみの白い岩石を贈り物として捧げたという。最後のウルスアは、「大統領閣下、私のシフトは完了しました」と、シフト労働者に対する自らの責務を大統領に引き継ぐ。

この本は、一般記者の立場から、救出チームのNo.204の通行証を取得し、常勤の記者の任務として、取材・報道・記録・撮影をしたジョナサン・フランクリンが記したドキュメント記録である。「救出活動にかかわった約120人の関係者へのインタビューに基づいて」書かれた本だ。

サンホセ鉱山は、1世紀以上にわたり「体内の血管のように張り巡らされた貴重な鉱脈を追って、アナグマのようにジグザグのトンネルを堀り、山の内部をレース状にしてきた」状態になっている鉱山である。やたらと高い賃金を支払うが、「この地域で最も危険な鉱山」で「サンホセ鉱山内部では小さな崩落は毎月のように起きていた」という。落盤が生じた際の脱出手段整備について、法規を無視した運営をしている民間会社だったとか。

災害の発生時点で、「鉱山所有者たちは親族にすぐ知らせなかったばかりか、名簿は間違いだらけだった。」家族の多くはテレビ放送で初めて災害の発生を知った。

プロローグは、救出活動最終段階・10月12日夜明けの風景描写と当時の世界の視線から書き出されている。

生き埋め/必死の捜索/地獄に捕らわれて/速さvs正確さ/17日間の沈黙/鉱山の底の幸運/生還への緩慢な歩み/マラソン/テレビのリアリティ/ゴールが視界に/最後の日々/最終準備/救出/自由の最初の日々

という章立てで構成され、日付単位での小見出しで、落盤事故当日から日々が積み重ねられていく。地下700mの避難所で地獄を味わう33人の生存をかけた闘いと、地上から救出活動を展開していく緊迫したプロセスを交錯させ、救出までの状況展開と困難の打開策・活動の進展を綴っていく。

鉱山労働者33人の構成は雑多である。12歳で鉱山人生を始め、ダイナマイトで指2本を飛ばしても鉱山で働き続けてきた最年長マリオ・ゴメスから19歳のジミー・サンチェスまで。ベテランの地元の鉱山労働者から、唯一の非チリ人でボリビア生まれで赤ん坊の養育費を稼ぐためのアルバイトとしての初仕事だったカルロス・ママニ。兄弟、従兄弟関係あるいは友人同士でシフト勤務に就いていた者。鉱山のシャトルバス運転手や整備士として勤務していた者など。ある意味、労働者の寄せ集め集団だった。

落盤事故発生後、鉱山最深部近くにある安全シエルターとその近辺が33人の生存の場になる。救出活動が始まっている、救出に来てくれるという希望をいだいて、全員生き延びるための闘いが始まる。極限状況の中で、マリオ・セプルベダが実質的なリーダーの役割を果たして行くことになる。セプルベダとマリオ・ゴメスが労働者たちを任務ごとに三つに分けサバイバルするための活動を始める。

光がないので、昼も夜もない。日常的な習慣は破壊された。ヘッドランプの電池も少なくなる。整備士が車両の電池から照明を得、ヘッドランプを充電するなどの工夫をする。各自が自分の特技を活かし、役割を担うようになる。

ウルスアとセプルベダが、わずかばかりの食料を監視・管理し、全員平等に分配する量を調整していく。極限状態の中での行動で役割分担と規律が形成されていく。

「男たちはほとんど全ての重要な決定について、投票で裁決し始めた。・・・・アイデアが提起されると、直ちに笑いものになって消滅するか、率直な討議になるかのどちらかだ。男たち全員に平等の発言権があった。意見は、その本質的な価値で評価され、シフト監督が言ったか、一番下っ端の助手が言ったかは関係なかった。」

一方、地上では、ピニェラ大統領が33人救出のためにあらゆる賭に出る決断をする。世界の銅供給の11%を占める国営鉱業複合体のコルデコから呼び寄せたソウガレットを現地の総責任者に据えて救出作戦「聖ロレンソ作戦」が始まる。幾つかの異なる掘削技術で穴の掘削を同時並行に進めるという戦略がとられる。地下700mまでの穴を掘るという試行錯誤、失敗の繰り返しとその解決・克服が進展していく。

インタビューでの情報を巧みに織り交ぜながら、地底と地上のそれぞれの日々の行動が描写されていく中に、次第に引きずり込まれていく。

事故後17日目、食料配分量を日々微量なものに制限しつつ、分かち合いつないでいこうとする食料が避難所で尽きかけた時、「ボアホール10B」のドリルが遂に、33人の坑道までの穴を開ける。

ウルタドと彼のチームが、つながった114本の金属製チューブを引き上げると、そのパイプの先端付近に、しっかりとくるまれた別の小さな袋を見つける。その中には地底の男たちからのメッセーが・・・・

「エスタモス・ビエン・エル・レフヒオ・ロス・33」(われわれは元気で避難所にいる。33人)

ここまで読み進んできて、自然と涙が出てきた。

33人の生存が確認でき、食料・水の送付、通信手段の確保ができる一方で、新たな難題が出てくる。地底生活での33人の団結を最終的救出まで如何に維持させるか。肉体的健康の維持は、地上から送る食料や医薬品などの内容のコントロールである程度可能である。しかし、心理的健康の維持は、この長期にわたる地底での拘束という事態について、人間心理の未知の領域の問題なのだ。33人の集団内に分裂・葛藤・喧嘩を発生させずに、団結を維持させるために、33人と地上の心理学者集団との闘いが始まる。また、家族と33人の間での手紙の交信や家族からの送付物の処理、33人からの要求対応など、様々な問題が発生してくる。

助かる可能性が色濃く見えてきたことから起こる様々な軋轢・欲求・駆け引き・トラブル・・・・筆者は、それらを克明に描き出していく。報道記事などには出てこなかった、窺い知れなかった局面である。

セプルベダは語る。「俺たちを実際だめにしたのはテレビだった。テレビが届くと、コミュニケーションが壊れた。大問題だった」極限状態で作り上げられた多くのルールが今やほころびだしたのである。

「投票と集団的決定のやり方は、確かに最初の17日間はうまく機能してきた。しかし、NASAの専門家らの話だと、地下の男たちはこれまでとは異なった段階のレース、NASAの言葉では『マラソン』の準備をする必要があるという」

33人の命をつなぐ段階から、実際の救出段階に入る。人が地上に出てこられるトンネルを掘るという困難な掘削作業を成し遂げなければならない。ここでも異なる技術の併行プランを実施し、それぞれの掘削がスタートする。最終的にフェニックスが往復したトンネルは直径70cmのものだった。この併行に進む掘削作業での試行錯誤や失敗、成功に至るプロセスには緊迫感があり、読み応えがあった。

「マラソン」の段階における様々な問題を筆者は明らかにしていく。心理学者による手紙の検閲。検閲されている疑惑を抱く33人・家族と心理学者集団との対立・葛藤。家族が「パロマ」で送付する物の中に、医者が禁ずる品物をこっそり隠して送っているという問題。地底でそれまでの規律ある集団行動に乱れが出始める問題。大挙して報道陣が現地に詰めかけたことが引き起こす問題。提供される映像などにはチリ政府の検閲が必然的に入っていたことなど。

33人が救出されると、現場近くの仮設の病院で初期診断や手当を受け、家族と再会した後、順次都市の病院にヘリコプターで移送されるという計画がたてられるが、地底の33人は全員が揃うまで病院への移送は拒絶するという決定をし、地上側に通告する。しかし、救助が始まると抵抗なく順次の移送が実現するというエピソードも記されている。

救出作業は世界にライブ放送が行われた。しかし救出作業の途中でも落盤が発生し、救出作業のスピードを早めることが緊急になる。その途中で、地下での作業を映していたカメラの映像が途切れる。光ファイバーの中継地点で、崩落した岩でケーブルが切断されたのだ。33人の中の電気技師ペドロ・コルテスが地上の通信部門のペドロ・ガジョの依頼でその事実を確認し、さらに避難所にあるビデオカメラ用光ファイバーケーブルを取り外し、ライブ映像のメーンのカメラのケーブルに配線し直す作業を重ねて依頼する。その間、ライブで放映された映像に再生映像が使われたという事実も記録されている。そして、

「チリ政府にとって、ありのままを世界に公開するには、あまりにもリスクが大きい劇的な出来事を、隠蔽するための措置だった。リアリティTVと同様に、鉱山労働者救出劇の中継にも、巧妙な細工、編集、やらせが必要だったのだ」と筆者は述べている。

「10週間前にはうらぶれた鉱山労働者として、世間にはほとんど目に付かないほど無名の存在だった彼らは、世間のこの変貌ぶりに衝撃を受けた」

地底での10週間に及ぶ極限での生活が彼等一人一人の心理、人生観や思想を既に大きく変容させていたかもしれない。だが、その上に、地上に生還した後の世間の対応は大きく変動していた。彼らの体験を引き出そうとするマスメディアの様々な思惑・駆け引き、情報提供に対する金額の提示が押し寄せる。

筆者ジョナサンは、最終章で33人の幾人かを登場させ、その心境を語らせている。味わうべき言葉が引用されている。これらは、やはり同書を読みその中で引用文や要約文の意味を感じるべきであるように思う。当該箇所の引用だけを読むことが、薄っぺらなものに堕さないために・・・・

この本には、末尾に「『チリ33人』日本語版に寄せて」という文章がある。この落盤事故の救出作戦には、ピニェラ大統領の世界に対する支援呼びかけに対して、世界の企業や組織が対応した事実が本文にも各所にちりばめられている。本文に日本企業の支援品の具体例も一部記録されている。

この添付文書には、「日本の支援はどうだったのか。振り返ると、国際貢献の在り方が見えてくる」として、支援事実を列挙している。しかし、同書を読んだ感想の一部として、この一文にいろんな意味合いが含まれている気がしてならない。

チリ落盤事故が日本でも放映された。しかし、それはこの事故の事実の一局面が映像として伝えられたにすぎない。この事故が政治的に利用されたという捉え方もある。三面記事的な側面を追求しようとした人々もいたようだ。今、改めてチリ落盤事故を多面的視点から捉え考察することが、その教訓を今後に活かすためには重要なことになるのではないか。そういう意味で、この一書は貴重な記録になると思う。

落盤事故発生から1年が経過した今、チリ33人とその家族はどのような生活環境にあり、どんな思いを抱いているのだろうか・・・・・

インターネットを検索すると、この事故と救出作戦に関して、いろいろ情報が入手できる。

定番のウィキペデイアには、「コピアポ鉱山落盤事故」という項目がある。一方、

英語版wikipediaには、”2010 Copiapo mining accident”として載っていて、さらにいろいろな図版が出ている。例えば、地域の衛星写真、鉱山の模式図、救出カプセルのイラスト図、地底からのメッセージなど。

YouTubeに数多くの動画がアップロードされている。

たとえば、

チリ 33人の奇跡 救出を支えたテクノロジー

チリ落盤事故、地下700メートルからのビデオレター

チリ鉱山落盤事故、作業員ついに地上に

チリ落盤事故、作業員が鞄に詰めた地下からの「おみやげ」

海外での報道をいくつか検索して見た。

ガーディアン紙のウェブサイトは、Monday 23 August 2010 09.38 BSTで、

Haroon Siddique and agencies による記事

Chilean miners found alive ? but rescue will take four months

(チリ鉱山労働者が生きていた-だが、救出に4ヵ月かかるだろう)

を載せ、生存が確認できた時点の動画を載せている。

The Telegraph は、Nick Allen氏が記事を書いている。(9:58PM BST 12 Oct 2010)

Chile miners rescue: profiles of the 33 men

ここには33人の簡略なプロフィールが報じられている。

国際労働機関(ILO)の当時の総裁・Juan Somavia氏は、2010年10月13日に次の声明文をウェブサイトに載せた。

ILO Director-General Juan Somavia expresses his emotion over the rescue operation of Chilean miners

CBS News は33人の一人目が地上に現れた状況を動画で伝えている。

First of 33 Chilean Miners Rescued October 12, 2010 9:06 PM

Fox Newsは、最後の一人が救出された状況を動画で伝えている。

Final Chilean Miner Rescued Oct 13, 2010 - 7:01 -

All 33 trapped miners saved

Reuters News は、14 October 2010掲載で、病院を訪れた大統領を報じている。

Miners on the mend after rescued (救出後、快方に向かう鉱山労働者)

また、8月5日掲載として、

Chile's rescued miners: one year on (チリの救出された鉱山労働者:1年経って)という動画を報じているのを見つけた。。

付記

この翻訳書を読み、気になる箇所が一つある。

翻訳のP37~38に、33人の氏名が掲載されている。その中に

4 サムエル・アバロス・アクニャ

20 クラウディオ・ジャニェス・ラゴス とある。

一方、P75には、こんな文が記されている

クラウディオ・アクニャはカートンの臭いを嗅いだ。・・・・・

サムエル・アバロスは食料のくずを求めて山を探し回った。

また、P309には、救出されていった鉱山労働者の順番の中に

(略)

サムエル・アバロス

(略)

クラウディオ・アクニャ と出てくる。

原書自体に筆者の氏名記載の混乱があるのかも知れない。

(原書は未確認なので、原因は不明だが・・・)

本書の解説によれば、あの『大地』の作者がこの作品を1959年5月に出版したという。そして、この本は1960年代の欧米における「反核運動」の原動力の一つになったと。しかし、この翻訳が今まで日本で出版された形跡はないともいう。

本翻訳書が出版されたのは2007年7月だ。

パール・バックの作品が翻訳されているのは3分の1位ということなので、翻訳されない方にはいってもおかしくはない。しかし、1960年代に欧米で「反核運動」の原動力になるくらいであったなら、話題性に敏感な日本で翻訳されなかったというのはなぜか。

1954年3月1日、南太平洋ビキニ環礁で行なわれたアメリカの水爆実験で静岡県・焼津の漁船「第五福竜丸」の乗組員の被曝が直接の契機となり、原水爆禁止日本協議会(日本原水協)が発足したのが1955年8月の第1回原水爆禁止世界大会の後だ。原水爆禁止日本国民会議結成が1965年2月。反核が日本でも動き出し始めた時代だ。

一方、日本最初の原子炉JRR-1の臨界が1957年。国産第1号原子炉JRR-3の臨界が1962年で点火が翌1963年。1960年代初頭はまさに日本で原子力の平和利用が華々しく喧伝され始めた時期だ。この状況では、出版市場は未だ話題性が梃子になるほどではなかったということなのだろう。

さて、この本は史実を踏まえているが小説・フィクションとして描かれている。そのためか、「マンハッタン計画」という名称はどこにも出てこない。重要なプロジェクトという表現が使われている。

主要登場人物は3人。シカゴ大学原子力物理学者バートン・ホール。彼の昔の院生だった若い物理学者スティーブン・コースト。そして独身女性科学者ジェーン・アールである。(現実のマンハッタン計画に直接携わった女性科学者はいない。本書の解説者は、これら3人のモデルになった科学者を推定している。)

先の二人は家庭を持つ。このプロジェクト開始時点でその組織の責任者になるバート。ジェーンはバートの助手となる。バートから期待を寄せられ、当初は天然ウランで核分裂の連鎖反応を研究するスティーブ。バートとスティーブは、物理学者であり女性であるジェーンにそれぞれ心を動かされる。

夫を愛しているが物理学理論を理解できない妻との家庭を営む科学者。研究に没頭する科学者の夫に対応する妻の生活。共に科学者であるキューリー夫妻を理想と考え、科学の仕事に重きをおくジェーン。原爆が作られていく過程を軸にしながら、戦争兵器として開発することになることへの科学者の葛藤や、そのプロジェクトのために居住地を変え、間接的にそれに巻き込まれていく二つの家庭の様子。妻の苦悩と行動。一方で若いヒロインをめぐる三つ巴の複雑なロマンスが展開する。

小説は四章構成である。

1章 大統領の決断

1940年、バートが密かにプロジェクトを想定し、結集させたい科学者への秘やかな打診を始める。大量殺人兵器としての使用可能性を憂慮して避けていく科学者。巻き込まれていく科学者。ドイツよりも先に原爆開発を主張する亡命科学者。原爆の開発を決断する大統領。スティーブは「核兵器の製造には加担したくありません」とバートに宣言する。バートは「核分裂研究委員会」の責任者の道を歩む。

2章 真珠湾攻撃の翌朝

1941年12月8日真珠湾攻撃。この朝、アメリカ在住の日本人画家ヤスオ・マツギがバートンの家を訪れることから話が始まる。彼はバートに別れを告げに来た。一個人としての友人関係と所属国レベルの対立関係。(在米日本人は米国内の収容所送りとなる。)

ジェーンはスティーブに言う。「あなたのような人たちが協力しなければ、みんなどんな希望が持てると言うの? ・・・試作品は必ずつくられる。恐ろしい競争の真っただ中にいるのよ。私たちがつくらなくてもナチスがつくる。ナチスは必ず使う。それは間違いない。・・・私たちは試作品をつくらなければならないけど、使ってはならない。敵に見せつけてわからせる。それだけよ」スティーブは原爆開発が真珠湾攻撃により可能性から現実になったと認識する。

3章 カウント・ゼロ

シカゴ郊外、ニューメキシコ州メサ、ワシントン州、テネシー州の4箇所で一大プロジェクトの研究が密かに併行して進展して行く。生活共同体に組み込まれる科学者の家族を含めると25万人の集団が形成されたと描いている。

原爆開発に一層深く関わらせる機密文書を読んだことで、スティーブの意識が転換する。それは「バターンの死の行進」と「南京攻略」の資料だった。スティーブはバートに言う。「配置転換してほしいのです」「私は回心しました。」

研究者が課題の実験中に死亡する事故が起こる。一方で、『ゼロ』と呼ばれる地点での起爆実験が実行される。巨大なきのこ雲が立ち上る。

「新しい神の世界だ」バートはすすり上げた。

「新しい時代には違いないが、果たしてそこには神が住む世界だろうか」スティーブは暗い気持ちで反問した。

4章 原子爆弾投下

科学者の役割は終わった。陸軍長官は言う。「我々の大きな任務はこの戦争を速やかに、かつ成功裡に終結させることだ。新兵器によって我が国は圧倒的な戦力を持つことになる。」次元がシフトした。戦略と数の論理が優先される。「低く見積もって、低くだぞ、上陸を敢行すればアメリカ兵五十万人が死ぬ。日本人の死者は二百五十万人だ。」「私の推測では、都市にあれを落とせば二万人ぐらいは死ぬだろうが、それ以外の大半はたすかるだろう」

作者は若い科学者に語らせる。「科学者としての私たちの責任は、方向性はどうあれ、あくまでも知識の追求です。私たちが発見したものを科学者以外の人たちがどう使うかについては、科学者に責任はありません。・・・原子爆弾を使用したときに生じる未曾有の破壊について説明することはできますが、それを使うか使わないかを選択するのはあなた方です」

一方で、開発に携わった科学者が戦争に使用しないことを訴える署名運動を始める。ジェーンは署名した後、実験の成功を機にプロジェクトを去る。「私たちがつくってしまったあの物に対して、闘って、責任を取りたい」

研究開発集団の中には、ロシアと主体的に通じていた科学者がいた。「おかしなことに、すべて良心に従ってやったと言うんだ」「あなたは信じないかもしれないけれど、かれはそうだったの。科学は万人が分かち合うべきものと考えていた。原子爆弾でさえもね。安全のためにはそれしかないと言っていた。みんなが知れば使う人間はいなくなるとも言っていたわ」

スティーブは決断する。「私は多数決に従う」と。

そして遂に、7月26日、降伏の要求が放送と文書で日本に通告された。27日には日本の各地に大量のビラが巻かれた。8月5日、依然として日本からの返事はワシントンに来なかった。原爆が投下される。新聞記者に尋ねられた若い爆撃手は語る。「ほかの爆弾と変わりないですよ。それだけです」

原爆投下後、プロジェクトは開散される。

4章の末尾は、バートの独白で終わる。「・・・・近ごろの若い連中のことはわからない。・・・『おーい、僕は朝に命令してやったぜ!』とな」

この小説の原題は、”Command the Morning"だ。パール・バックは、1章の始まる前に旧約聖書ヨブ記38章1節から12節を引用している。その12節にこの原題が出てくる。

神がヨブに問いかける詩編の一節だ。「お前は一生に一度でも朝に命令し/曙に役割を指示したことがあるか」

パール・バックは、ヨブ記の引用で始め、ヨブ記の言葉で4章を締めくくる。

解説者はこの語句に作者は様々な意味合いを重層的に重ね併せていると見ている。私は、根底には神の領域の事柄を人間が扱えるのかという問いかけがあると感じた。

科学の発見・発明は、世界で同時並行して発生している。科学の進化の方向は止めがたい。優秀な一科学者が意志を持って断念しても、誰かが研究開発する。それは知の探求の必然的なダイナミズム。しかし、それをどう使うか。知の探求の次元から活用の次元にシフトする段階で様々な問題事象が発生する。原子爆弾と原発はそのシンボリックなものだろう。改めて、そのことの是非、対応について考えさせる小説だ。

この小説自体は、2つの科学者の家庭の問題とジェーンをめぐるロマンス、科学者が葛藤・懊悩しながら原子爆弾を開発していくプロセスの描写が中心である。

この小説が「反核運動」の原動力となったのは、科学者の懊悩の根底にある思いと女性の物理科学者ジェーンの行動と思想に仮託した作者パール・バックの思いではないか。そして、ヨブ記から借用されたタイトルの重みのように思う。

この本のテーマと関連する事実情報を広く押さえて行くと、さらにこの本の理解を深めることができると思い、ウィキペディアその他のソースから、原子爆弾その他関連情報をネット検索してみた。

大昔、学校の歴史の授業で、昭和時代以降の現代史を学習する機会はほとんど無かったと記憶する。平成になって二十有余年。今の授業は昭和時代をキッチリ教えているのだろうか。(たぶんそうはそうなっていない気がするが・・・)

この小説をトリガーに、歴史の史実を理解するきっかけとしたいと思う次第である。

史実を変えることはできない。史実から教訓として何を学ぶかが、大切だろう。未来に向けての礎にどう役立てていくか・・・・だと思う。

キーワードを列挙しよう。ウィキペディアでは語句項目の相互リンクが張られているので関心を抱けば、さらに拡げて情報を収集することができる。

原子爆弾:広島→ウラン爆弾、長崎→プルトニウム爆弾

リトルボーイ と ファットマン

マンハッタン計画 と マンハッタン計画の年表

トリニティ実験

Atomic Energy for Military Purposes (The Smyth Report)

The Official Report on the Development of the Atomic Bomb Under the Auspices of the United States Government

By Henry De Wolf Smyth

APPENDIX 6. WAR DEPARTMENT RELEASE ON NEW MEXICO TEST, JULY 16, 1945

BBC News The day the world lit up By Kathryn Westcott

広島市への原子爆弾投下 と 長崎市への原子爆弾投下

広島原爆資料館(広島平和記念資料館)

広島原爆戦災誌第二巻第二編 pdfファイルのダウンロードができます。

広島原爆戦災誌 全資料のアクセス先:Baidu.jpライブラリ

バターン死の行進

南京事件(1937年) 南京攻略戰

「虐殺」命令

捕虜 日米の対話

日系人の強制収容

日系アメリカ人: 日系アメリカ人の辿ってきた道を追うオンライン歴史資料館

最後に、つい最近テレビで、原爆投下直前の状況についての新事実報道番組を見た。原爆搭載までの判断はできないがB29そのものの接近について、モールス信号を担当者が受信し、それを上官に報告していた。しかし参謀本部(だったと思う)はその情報を一切、広島や長崎に連絡しなかった。この事実の証言や記録文書が明らかにされた。編隊を組んだB29の発信基地とは違う島から発進するB29の存在やこのB29が違うコードを使用しているところまで、解明しその事実をつかんでいたという。上層部のどこかのレベルで情報が隠蔽された。ショッキングな内容だった。

福島第一原発事故の情報隠蔽、情報の後出しとどこか通底している気がする。不思議の国日本だ。歴史に学ばない国なのだろうか。

葉室氏の小説はだいぶ前に『秋月記』を読んだ。関心を持つ作家の一人だ。この小説はこのタイトルに惹かれて手にとった。

「刀伊」という言葉は初めて目にする。「寇」という語からは「元寇」を連想した。「藤原隆家」も記憶にない。学生時代に日本史を授業として学び、新書で通史的な本を読んだことがあるがどちらも記憶にはない。

この本を読んで、「刀伊」が契丹族に滅ぼされた渤海の末裔・女真人のことで、九州を襲い、藤原隆家が撃退したということを知った。

この本を読んでから、書棚に積読で眠っている『詳説日本史研究』(山川出版社)という日本史の学習参考書を引っ張り出して探してみると、一つの長文にほんの少し触れられていた。(この本、高校の教科書レベルの日本史を読み直して見たいと思って買ったまま眠っている)

「(略)1019(寛仁3)年、沿海州にいた女真人(刀伊)が九州北部を襲った際、刀伊が略奪した日本人捕虜を高麗が奪還して送還するなど、」という一節である。隆家は出てこない。

『新撰日本史図表 年表・地図・資料』の年表を見たら、

「平安時代 1019」の項に、「4 刀伊の賊(女真人)、北九州に来寇、太宰権帥藤原隆家らが撃退」と載っていた。

そこで、いつもお世話になるウィキペディアで検索すると、なんと「藤原隆家」「刀伊の入寇」という項目があった。結構詳しい説明が載っている。ウィキはほんと便利で重宝だ。

この小説、藤原隆家を、平安時代の貴族として権力の中枢にいながら、平均的貴族から見ればある意味奇人的生き方をした非凡な人物として活写している。

隆家は藤原北家の血筋で、父道隆は天皇家の外戚・摂政関白となった人物。道隆の四男で、彼には5歳年長の兄・伊周(これちか)や3歳年上の定子がいる。定子はあの清少納言が仕えた一条天皇の后・中宮だった人。隆家は17歳で権中納言になっている。伊周は父を継いでいずれ摂政関白にと意欲を燃やすが、隆家は出世にはとんと無関心。

「どこかに、強い敵はおらんものかな」と不穏なことをつぶやく人物だ。武芸に秀でているという貴族らしからぬ人物である。

その隆家に要所要所で関わりを持つ黒衣的人物として、在野の行者・乙黒法師が登場する。(この乙黒、実は刀伊と関わりのある人物だったという設定)

小説は「第一部 龍虎闘乱篇」「第二部 風雲波濤篇」の二部構成となっている。

第一部は、退位させられ藤原家に怨みを抱く花山院(天皇だった権威者で法力があるとされる)・強き者との闘いが中心に描かれる。直接には花山院に仕える護法童子である烏烈(うり)や頼瀬との闘いである。鬼とみなされるこれらの輩が実は、日本に渡来してきていた刀伊だった。隆家と花山院の闘いを軸にしながら、一方で、平安時代の宮廷の有り様が絡み合って展開していく。道隆が亡くなった後の権力争いで、道長が表に出てきて権謀術数を弄しながら摂政関白をめざし、伊周は道長に挑むが野望を遂げられず失意に沈んでいくという政治舞台の動き、それに絡まる宮中・女の世界では、道長の謀略の中で、父の死後、懐妊した定子が衰退の道を歩み、道長が娘・彰子を入内させていく道づくりをする状況などが描かれる。

道長の策謀で伊周と隆家は罪に問われ、伊周は太宰権帥、隆家は出雲権帥に左遷されることになる。出雲への途次、但馬に長逗留する隆家に、花山院の許に仕えている瑠璃という女が自らの長に命じられたとして契りを求めて近づいてくる。この瑠璃も刀伊の一人。それは、「国を統べるに足る高貴で猛き血が欲しいのでござります」という理由だという。七日間通い詰め、七日目に遂に契りを結んだ瑠璃は、約束の刀伊の物語を隆家に語る。

乙黒が隆家の許に現れ、告げる。「瑠璃はおそらく男子を生むであろう。破軍の星を持ち、戦って巻けることの無い勇者となる子をな」「二十年後、お前と瓜ふたつの者がこの国を亡ぼしにやってくるのだぞ。それを迎え撃てる者はお前しかおるまい」「今宵はそのことを告に来てやったのだ」

第二部は、道長の娘・彰子が入内し中宮となり、定子が皇后になるという正妻が二人並び立つという状況を道長が作るという背景から話が始まる。そして、清少納言が定子に紫式部を引き合わせ、源氏物語を語らせるという話、隆家が道長の金峯山寺詣の邪魔をし、蔵王権現の霊験を得られないように企てる話、大嘗祭の儀式の話など、いくつかのエピソードが綴られ、隆家という人物像を浮彫にしていく。

隆家は、1013(長和2)年8月、摂政関白道長に、自ら太宰権帥に成りたい旨申し出る。「強い敵と弓矢を持って命がけの戦いがしてみたい」。道長にとっては、これは物怪の幸いである。隆家は長和4年4月21日、太宰府に出立する。

1019(寛仁3)年3月、野望を達成した道長は出家入道する。4月17日、太宰府から飛駅使が、刀伊来寇を伝える。

「強い者と闘いたい」隆家は遂に、乙黒の予言に立ち向かうことになる。瑠璃が生んだ子・18歳となった烏雅が頭として、隆家に怨みを抱く烏烈とともに来襲するのだ。父と子の闘いが始まる。道長ですら、この国の命運が隆家にかかっていることを認めざるを得なくなる

海上の戦いで、互いに敵と認識し対面する隆家と烏雅の投げかけ合う言葉が素晴らしい。

作者は、隆家に「神々も御照覧あれ、われこの国の雅を守るために戦わん」と凛々たる声を発せさせた。

「美しきものを守るために戦う」という隆家像、雅と汚濁をないまぜた平安貴族からは超然とし、強い敵との闘いを希求する毅然とした強さと清々しい生き方を、作者は描きたかったのだろう。その思いは達成されていると感じる。読後感は爽やかだ。

刀伊入寇という史実から紡ぎ出された物語。強き者との闘いを望む隆家が刀伊の来襲に立ち向かう。国を守る戦いが、実はわが子との戦いだったという設定に、歴史小説のロマンを感じる。

この本の副題は、「爆笑!日本語『再発見』コミックエッセイ」と付けられている。

至って真面目に、ホントに笑える漫画本だ。

日本語教師の海野凪子さんが外国人に日本語を教えるというプロセスで受けた「言葉」についての質問。それに何と答えて良いのか・・・日常の授業で日本語教師が悪戦苦闘する姿を漫画のエッセイとしてまとめられたものだ。この本はその2冊目になる。2010年2月発刊。

(実は、友人にこの漫画本の1冊目のタイトルを教えられて読み、2冊目も今回楽しんだ次第)

日本語教師の海野凪子さんはブログを開設されている。

「まめじゃない日本語教師がまじめに日本語を考える」

http://uminonagiko.blog73.fc2.com/

こちらをちょっと覗いて見ると、その雰囲気を味わえるかもしれない。残念ながらブログは文字での語りだけど・・・。

さて、我々は小さいときからコトバについて経験を積みながら学び理解していく。コトバは記号にしかすぎないけれど、その記号に意味づけするのは、人との関わり、集団・社会の中での関わり、学習による。経験を軸に学び、使う文脈になれて自由に使っていると、なぜそう言うのか、なぜそんな意味なのか・・・なんて普段考えもしない。

外国人に質問され、或いは日本人でも全くそのコトバを知らない人に質問され、ハタと答えに詰まってしまう。この本は日常何気なく使っているコトバを、「ああそうなのか!」と、我々自身が再発見するのに大変役立つ本だ。

コトバついてエッセイとして文章で書かれたものでなく、漫画である故に、外国人学生の質問の雰囲気や周辺状況までもがイメージしやすいし、絵の効用で直感的にわかりやすい。気楽に日本語「再発見」を楽しめるのがなんといってもいいところである。

漢字には全部ふりがながふられているので、小学生から大人まで楽しめる。いや大人こそ楽しみながら、理解を深めておくべき日本語のネタ本かもしれない。外国人でなくて、わが子や孫に質問されて、「・・・・?」戸惑わないために。

それじゃ、この2冊目にどんな珍問(?)がでているか、質問の形でピックアップしてみよう。

*なぜ緑色の信号を青信号と言いますか?

「色の話」は広がる。

太陽の色は万国共通に赤なのか?

なぜピンク映画って言うのか?

*なぜ、「出れる、着れる、来れる」という「ら抜き」言葉が生まれたのか?

*なぜ「鳥居」と言いますか?

*神社にある狛犬は犬なのですか、獅子なのですか?

*「うしろ」と「あと」はどう違うのですか?

*干支って何ですか?なぜ「子」を「ね」と読むのですか?

*濁音の点はどこから来たのですか?

*「ぱぴぷぺぽ」の半濁点は誰が作ったのですか?

などなど。

この本には、「やってみよう!日本語テスト」が10箇所・各1ページ載っている。

実は、解っているつもりの日本語について、とまどうことがしばしば・・・だった。

あなたは上記質問に日本語教師になったつもりで解説できるだろうか?

出来なかった人は、この本をちょっと覗いて見ては如何?

全部説明できる自信がある方、「日本語テスト」にも100%正解できる自信があるだろうか。ちょっとテストのページを覗いて、チャレンジしてみては如何?

笑いながら、母国語の復習、再発見ができる、楽しい漫画本なのは間違いない。

これは、NPO法人・POSSEが発行している季刊誌の1冊である。

http://www.npoposse.jp/

新聞の原発特集書評で、この雑誌の特集について知り、早速メールでこの号を購入した。ウェブサイトには、「POSSEは労働相談を中心に、若者の『働くこと』に関する様々な問題に取り組むNPOです。」という主旨が載っている。私はこの短い書評で初めてこのNPO法人を知った。

この季刊誌の副題は「時代がわかる雇用問題論争誌」。

福島第一原発事故の事実を知るための一環として、この特集に関心を抱いた次第だ。

「特集<3.11>が揺るがした労働」掲載の論考は7編(4編は聞き手による構成)。

*フクシマの犠牲と「人間の責任」 高橋哲哉 (A)

*東電の暴走と企業主義的統合--労働癒着によるチェック機能の喪失 木下武男(B)

*「創造的復興」が地域社会を破壊する 岡田知弘(C)

*原発が葬り続けた被爆労働者たち 樋口健二(D)

*被害者支援から問い直す「新しい公共」 仁平典宏(E)

*ドイツの版原発運動とユニオニズム 斎藤幸平(F)

*現代労働問題の縮図としての原発--差別の批判から、社会的基準の構築へ 今野晴貴(G)

今、フクシマ事故を真に支えているのは、経営陣でも、毎日状況発表している人々でもなく、爆発事故現場で「被曝しながら生命の危険ぎりぎりのところで作業している人たち」(A)なのだ。海外の報道では当初「フクシマ50」という言葉で対応に取り組んだ人々を称賛するという局面があった。その局面だけに目をむければ、事の本質がベールに包まれてしまうのではないか。

この特集は原発作業現場での労働の構造に光を当て、分析的に原発産業の人の側面を論じ鋭く問題指摘している。原発の物理的事象・その変動状況の報道の陰に隠れて、あまりマスメディアの報道対象に上げられない、過酷な労働環境に投げ込まれた「労働の構造」を問題視している。

チェルノブイリ事故の場合は、当時の国家体制下で、今中哲二氏の論考によると、事故処理作業従事者(リクビダートル)は総数80万人とも言われ、膨大な人々が事故収束の対応に駆り出された。そのチェルノブイリ事故の評価レベルと福島第一原発事故はいまや同等レベルまたはそれ以上だ。今回の事故が収束するには、事故現場で対策に取り組む「人々」の存在抜きには、何も解決しない。しかし、その局面の報道はごくわずかというのが実態である。

「問題は、そのようにして一部の人々に犠牲を強いるような原発というシステムそのものを問い直すことです。一部の人々が大量被曝を覚悟しながら働かざるをえないこのシステム、労働の構造を批判せずに、『決死隊だ』『命を懸けて国家・国民を救おうとしている』『皆で称えよう』と叫ぶことは、自分たちは安全な場所にいてそうした『犠牲』から利益を挙げている人々の責任を、見えなくしてしまう。原発でも『靖国』の論理が持ち出されて、大惨事を招いた人々が責任から遁走するのを助けている。」(A)

また、高橋氏(東京大学教授)は、「原発という犠牲のシステムには、立地地域住民の犠牲」(A)がどのように組み込まれたのかについても論じている。

木下氏(昭和女子大学特任教授)は、労働組合の体質という視点を論じている。日本の労働組合が産業別労組から企業別組合に転換していったのは、誰もが知るところだ。「会社人間」の誕生であり、一方会社の中に下請け企業労働者、季節労働者(期間労働者)が組み込まれていったことで、日本の高度経済成長が成し遂げられたという事実も周知のことだ。

木下氏は「企業主義的統合の概念図」としてこのことを整理し、労働の「分断」システムの成立過程を詳細に分析している。この論考には年表の形で「東京電力の戦後史にみる労働運動の弱体化と原発事業の推進」(本誌編集部作成)が併記されていて、1945年以降の大きな動きを把握しやすい。そして、分断された会社内(この場合は東電内)で「縦へ上昇する『競争』システムが組み込まれることになった」(B)仕組みを解明する。生活の「安定」と「競争」のシステムであり、一方での「差別」「格差」システムが組み込まれるころになったと説く。

「東電社員は、それまで行っていた『汗を流し、油にまみれ、生きた電気を直接扱うなどの危険な重労働を分離して、それらを請け負わせ』、自らは『発電所の運転業務、作業者を管理、統括する職務』に限定していった」(B)実態を説明する。

この結果は、先般の現場労働者の被曝線量を調査する際、行方の解らない労働者が多数表面化したという事実に、下請重層化構造に依存した東電の現場管理実態が表れているのではないかと思う。木下氏は次のように記す。

「今回の原発事故で注目をあつめている原発下請労働者の実態は、この60年代の全面的な下請化の延長線上で生じている。それだけ根が深いのである。」(B)

木下氏論考の副題は「労使癒着によるチェック機能の完全喪失」(B)である。

岡田氏(京都大学大学院教授)は、高橋氏論考がふれた地方の犠牲の局面を、「原発を受け入れた地方の構造」として具体的に分析する。70年代以降、原発立地を推進した「立地交付金」のからくり、つまり「原発の麻薬効果」(C)を明らかにする。原発建設が地域の給与所得に建設費の1%以下しか寄与せず、また労働と地域産業を逆に「劣化させた」(C)事態を統計的に分析している。結局、「原発の所得は東京本社に流れていく」(C)のだ。電気料金の「総括原価方式」が「原発建設のたびに電力会社が儲かる」(C)しくみであることを述べている。この点は様々な論者がいろいろな場で発言していることでもある。

論考の最後に、岡田氏は震災復興は、「『人間の復興』の道かあるいは『新自由主義改革の道か』の『二つの道』の分岐点に立っているといえます。」(C)と指摘している。岡田氏の考えをいくつか引用してみよう。

「実際、阪神大震災の復興需要10兆円のうち9割が域外企業が受注してしまいました。そうではなく、被災地域の企業が最優先に受注できることが重要です。」(C)

「現代の社会の、またそれぞれの地域固有の地形や人口分布、都市の特徴を考えたうえで、防災に取り組み、災害があっても柔軟に対応出来るようにソフトとハード両面で整備していくことが重要だと思います。」(C)

「高層化に対する歯止めをかけていく必要もあるのではないでしょうか。」(C)

「批判すべきことは批判しないと、いわゆる『災害ファシズム』になってしまいます。」(C)

そして、「集権や強権・・・ポピュリズム・・・そういう危険性も見極めながら、復興政策に取り組んでいかなくてはならないと思います。」と警告している。

フォトジャーナリスト・樋口氏の文は、原発被曝労働者の姿を38年間追い続けてきた体験から発せられた内容である。この一文の小見出しを読んでいくだけでも、「原発が葬りつづけた被曝労働者たち」の実態の一端が読み取れるだろう。

複雑な原発労働の下請け構造

ピンハネされる労働者の報酬

1000人規模の人海戦術、すさまじい原発内部での労働

アラームを無視し、マスクも外す--ノルマ重視の「安全管理」

エネルギー産業転換の犠牲者たち--炭鉱労働から原発労働へ

もらえない「放射線管理手帳」

白血病しか認定されなかった労災

国をあげてつぶされた最初の被曝労働訴訟

金を積んで、裁判つぶし

18歳以下の少年が被爆労働

必然的に起きた福島第一原発の「人災」

「下請け以下の労働者は、すべてが正社員というわけではなく、日雇い労働者も多く含まれます。」(D)

(これが行方のわからない作業者の生み出される原因ではないかと思う次第である。)

「主な労働は、単純作業が多く、人海戦術さながらの前近代的な労働の現場だといえるでしょう。」(D)

「全面マスクは曇って前が見えず、息苦しいのです。それでもノルマをこなさなければ、お金がもらえません。安全確保よりもノルマのためにマスクを外したという話はよく聞きます。当然、内部被曝を起こします。」(D)

「原発被曝労働は過去の話ではなく、古くて新しい問題です。古くからありますが、社会問題化されてこなかったのです。」(D)

樋口氏の話は、リアルであり具体的事例が出てくる。それ故にぐさっと訴えかけてくる内容だ。原発の定期検査での労働を軸に語られた古くからの話は、今や次元を飛び越えてしまった。10シーベルトが建屋の外部で測定されたという現実の中にいる。原発労働を新しくとらえなおし、正面から「社会問題」にしないと、現状打破ができないのではないだろうか。

斎藤氏(ベルリン自由大学大学院生)の論文の副題は、「政権を原発撤退に転換させたドイツの脱原発運動--労働組合は被曝労働やエネルギー政策にどう取り組むのか」

2011年3月26日、ベルリンのポツダム広場に12万人が原発反対デモに参加、同日全土で25万人のデモ参加者がいたという事実から文章が書き始められている。斎藤氏がジャーナリストや組合関係者に話を聞き、「労働」と「原発」の関係を追ったQ&Aの形でまとめている。

ドイツにおいては、原発反対運動の隆盛の一方で、オイルショック以降に原発によるエネルギー確保の必要性についての政府と企業の主張を一旦組合側が受け入れた事実があるようだ。しかし、チェルノブイリ事故により、脱原発の姿勢表明に変化していったという。

ドイツで2000年に発行されたドイツの放射線基準に関する報告書には、

「被曝労働者の70%強が派遣労働者によって行われており、『派遣労働者の点検や放射能汚染除去作業への投入に重点が置かれていることから、正社員よりも派遣労働者が放射性物質を体内に取り込んでいる可能性もより高いだろう』と記されている」(F)とのこと。いずこも同じような労働構造の仕組みになっているようだ。弱者へのしわ寄せがここにもある。

斎藤氏は「産業レベルで正規・非正規の隔たりなく労働条件を改善していこうとする試み」を労組が行っている点から、「日本の原発労働の状況に比べれば、雲泥の差があるといえるのではないか。」(F)と分析している。

斎藤氏は、ドイツの産業別労働組合の取り組みから、「電力や他の現代社会の生活インフラを人々が自由に利用可能にするために、ユニオニズムによる資本主義的論理への抵抗が不可欠であるということなのだ」と結論づけている。企業別組合が主体である日本では、その機能を誰が、どの組織が担えるのだろうか。

今野氏(POSSE代表)は、樋口氏の視点とほぼ同じであるが、「リスク」と「危険」の論点を識別し、具体的事例と統計データも提示して論じている。

原発は「ひとたび事故が起こると、誰かが命をかけてしか止めることができないという非人間的な装置」(G)であるという原点に立ち戻る。そして「『対処』を求めることが、誰かの『被曝』を要求することと同義となってしまうジレンマ」(G)だという。

この論文では、①原発における労働の危険そのものと、②原発労働がいじされてきた構図を労働供給と「差別(レイシズム)」の観点から考察している。

今野氏は言う。「原発での被曝労働を『リスク』として把握した場合には、その『リスク評価』をめぐる政治が、『危険』として把握した場合には、これを隠蔽する抑圧の構図が見えてくる」(G)と。そして、ここに「まさに現代の労働問題の縮図」(G)を見る。

その縮図を、原発下請企業における危険な作業・原発労働を三つの類型に分類して、下請労働・下請労働者について分析している。つまり、①設備の保守・点検、②納入機械の検査や修理、③作業現場の放射能除染清掃作業である。

これらの作業が下請労働になり、事業主体の責任を下請企業に転嫁する無責任な構造を明らかにしている。その結果、「このことによって危険を被るのは末端で働く労働者である。」(G)ということになる。JCO臨界事故を端的な事例として説明する。

「日本の原発におけるもっとも抑圧された労働者のグループは、第三のグループ、すなわち清掃等の業務に従事する日雇い労働者たちである。」(G)つまり、「単純な労働であるために、どのような労働力でもよい。」(G)そこに、「市場を媒介した差別は社会に常に存在している。」(G)と見る。

今野氏は、「市場を経由した差別への批判」から前進し、「そのような人であれ、どのような事情であれ、たとえ市場の取引の結果であれ、差別が許されないという『共通基準』の思想こそが有効」(G)だと論じ、共通基準の構築を提言する。

また、原発の被曝労働の結果としての放射線の影響は、「科学的な探求だけによるのではなく、それと連動した社会化によってこそ、抑止されるのだ」(G)と結論付けている。

ここで社会化とは、社会的な合意形成という意味で使われている。「原発労働=被曝労働」が社会的に合意されれば、雇用者が明確である以上法的補償の責任が誰にあるか明らかになり、将来の補償リスクを回避するために、設備面・作業プロセス面での対策が強化される結果、被曝労働の抑止につながるという意味に理解した。

このことは、福島第一原発により被曝を被った一般市民への補償ということに連動していく問題だと思う。

「放射線障害の科学的因果関係と法的な責任の双方が立証されない限り、賠償責任は生じない」(G)という現行法の考え方を再検討する「社会化」が必要ではないのか。

そうでなければ、30年間の放射線被曝追跡の健康調査も目的が捻れてしまわないか・・・と危惧する。広島原爆被災者の追跡、水俣病後遺症者の追跡とその補償問題で困難な壁が形作られているように。

仁平氏(法政大学准教授)は、被災者支援の実態の具体的事例を列挙し、NPO・ボランティアの役割と限界を分析している。そして、「公的領域を市民セクターで担うという理念が、ある矛盾を孕んでいるという現実」(E)を指摘する。

この論文に列挙された事例の多くは、マスメディアで正面からは取りあげられていないように思う。私は正面から取りあげた報道を見聞した記憶がない。マスメディアが触れたがらない避難所生活の影の部分だ。

仁平氏は言う。

「災害時には、弱い立場に合わせるという平時のバリアフリーの建前が後景に退き、『標準/平均』を優先する社会の構造が露呈するかのようだ。」(E)

「関係性ができて初めて、ポツリポツリと遠慮がちにニーズを語ってくれる。」(E) 「健康と安全と尊厳の基盤を提供できるのは、最終的に公的セクターしかない。今たりないのはこの部分である。」(E)

「公的セクターと市民セクターの関係は、前者が小さくなれば、その分後者が大きくなるという単純なものではないということである。」(E)

「阪神淡路大震災の時のように、『市民活動の足を引っ張る行政』というストーリーに一元化すべきではない。むしろ、市民セクターを活かす形で公的セクターが機能できなかった背景として、地方の公的セクターの損壊という点こそ苦慮すべきである。」(E)

最後に、復興のプランニングや構想について、仁平氏は警鐘を発している。

「外部エリートではなく、避難している住民こそが参加できなければ、あらゆる『公共』や『参加』の理念は空しい。」(E)と。

「未来は外から与えられるものではない。被災者自身が、安心して『未来』について語り合い、実行に移していけるような枠組みを、その生活基盤も含め社会全体で整え・支えること--これこそが今一番必要な『支援』のように思われる。」と締めくくる。

首肯できる警鐘である。新聞などでは被災地抜きの復興論が時折大きく論じられている気がする。

上記7編のほかに、「震災が露呈した『ブラック企業』」という記事も3編載っている。

原発事故の収束はいくらロボットを投入しても、最後は人の労働に頼らざるを得ない。しかし、その「労働の構造」がどんな問題を内包しているのか。その事実をつかむことから始める必要がある。この特集は、NPOの季刊誌の利点を活かしたものと言える。一読をお勧めする。

原発産業における労働の下請重層化構造の実態は、1979年9月に堀江邦夫氏が原発での労働実体験をもとに、世に問うた『原発ジプシー』が嚆矢として存在する。昭和59年(1984)に文庫本になり、手許には昭和63年(1988)の第5刷がある。

この本には「Ⅱ 福島第一原子力発電所」として、実体験記が載っている。

昭和から平成に年号は変わって既に23年目なのに、労働構造の仕組みは何ら変わっていないことが如実にわかる。

この本は、3.11以降に『原発労働記』と改題して同じ講談社文庫として復刻されている。

また、ネット検索で報道あるいは発信情報を探っていくと、「労働」に関わる様々な事実が見えてくる。現時点で見聞した情報(記事見出し)とアクセス先をいくつかご紹介したい。

上記の特集内容と併せて読むと、さらに多面的に事実を知ることができると考える。

福島第一原発の最高幹部がついに語った[フクシマの真実:前編]

独占スクープ!!

週刊朝日2011年7月22日号配信

http://www.wa-dan.com/article/2011/07/post-135.php

福島第一原発の最高幹部が語る「フクシマの真実」 後編

新工程表はデタラメ

週刊朝日2011年7月29日号配信

http://www.wa-dan.com/article/2011/07/post-138.php

医療ガバナンス学会のウェブサイトから

☆Vol.217 なぜか進まない原発作業員の造血幹細胞保存 2011.7.21

http://medg.jp/mt/2011/07/vol217.html#more

☆Vol.211 原発作業員・福島県民の声 7月11日発行

http://medg.jp/mt/2011/07/vol211.html#more

谷口プロジェクト配布説明資料 虎の門病院血液内科部長 谷口修一氏

原発作業員のための自己末梢血幹細胞の事前採取・凍結保存

http://www.savefukushima50.org/wp-content/uploads/TaniguchiProject20110624.pdf

山根一眞のポスト3・11

日本の力原発作業員「幹細胞採取」なぜ実施されない

揺らぐ安全思想、巨大余震への備えに深刻な懸念

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20110629/221182/

福島原発事故における被ばく対策の問題-現況を憂う(その2/2)

2011/07/04

西尾正道[国立病院機構北海道がんセンター院長(放射線治療科)]

http://www.nikkeibp.co.jp/article/reb/20110701/276189/

福島原発事故における被ばく対策の問題-現況を憂う(その1/2)

2011/07/01

http://www.nikkeibp.co.jp/article/reb/20110701/276174/

山谷労働者福祉会館活動委員会ブログ から

『野宿労働者の原発被曝労働の実態』をテキスト化していただきました という記事

2011/03/17(木) 00:23

http://san-ya.at.webry.info/201103/article_11.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+at%2Fwebry%2Finfo+%28*.at.webry.info+Feed%29

『野宿労働者の原発被曝労働の実態

2011/03/16(水) 12:12

http://san-ya.at.webry.info/201103/article_10.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+at%2Fwebry%2Finfo+%28*.at.webry.info+Feed%29

儲かる会計思考入門 ジャーナリスト 藤野光太郎=文

それでも止めない政府・原子力業界

東電のウラ側、原発の儲かるカラクリ【1】

http://president.jp.reuters.com/article/2011/07/13/22825BD4-A7AB-11E0-8EF7-32FF3E99CD51.php

原子力“低コスト神話”覆すシンプルな計算法

東電のウラ側、原発の儲かるカラクリ【2】

http://president.jp.reuters.com/article/2011/07/14/67B2B3DC-A7B2-11E0-8ABD-9C113F99CD51.php

原発新設の莫大なコストが莫大な儲けに直結

東電のウラ側、原発の儲かるカラクリ【3】

http://president.jp.reuters.com/article/2011/07/15/171DEACA-A7AF-11E0-A6F6-8B073F99CD51.php