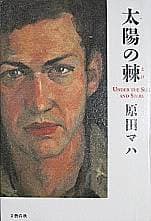

カバーの表紙と裏表紙には二人の人物の絵(一部)が使われている。読了後に奥書を読むと、共に玉那覇正吉作であり、表紙は「スタンレー・スタインバーグ」(一部)、裏表紙は「自画像」(一部)と記されている。

内表紙の続きに、「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった。」というスタンレー・スタインバーグの一文が引用されている。

読了後、末尾に「謝辞」が載っている。これを読み、上記引用文とこの小説、謝辞のつながりが理解できた。

この小説は、サンフランシスコ在住の精神科医、スタンレー・スタインバーグ博士と芸術家、玉那覇正吉をモデルにしてフィクションとして創作されたものだった。

スタンレー・スタインバーグは精神科医として1948年から1950年まで沖縄アメリカ陸軍基地に勤務した。その期間に、ニシムイ美術村の芸術家たちと交流し、自らニシムイ・コレクションをしたという。ニシムイ美術村に住んでいた芸術家たちの一人が玉那覇正吉だった。偶然の巡り合いから彼等の交流が始まる。紆余曲折を経て別れに至る。

著者はスタインバーグ博士との出会いが、この小説を生んだと語っている。

「別冊文藝春秋」の2012年11月号~2014年1月号に連載され、2014年4月に単行本、2016年11月に文庫本がそれぞれ出版されている。

サンフランシスコの「ゴールデン・ゲート国立保養地」の一部になる小高い丘の上に、エドワード・ウィルソン博士は精神科の診療所を開設した。それから14年、現在84歳の博士が、うららかな午後に、暖炉の上に掛けられた一枚の絵を眺めている場面から書き出される。エドワード・ウィルソンの現状とプロフィールが読者の中に形成される。

オフィスは書斎のような作りで、その部屋には生粋の沖縄生まれの画家たちの様々な作品が掛けてある。博士は12歳から油絵を始め、84歳の現在も続けている。24歳、医学修士号を取得直後に通達を受け、軍医として戦後間もない沖縄の基地に最初で最後の赴任をした。沖縄でオフィスに掛けてある絵の数々を描いた画家たちとの出会いがあった。

このストーリーは、エドワード・ウィルソンが午後のごく短い眠りに落ちる中での回想という形になっている。

エドワード・ウィルソン(以下、エドと略す)は、1946年5月、在沖縄アメリカ陸軍の従軍医任命の通達を受ける。スタンフォード大学医科大学院を卒業し、それと同時に結婚する約束をしていた婚約者がいるという状況で事態が急変する。任期終了まで結婚は延期。医学生としての在学中は徴兵を免除されていた。医学生の間に戦争は終わった。しかし、エドは卒業と同時に、軍の施設で研修を受け、軍医として赴任することになったのだ。上層部の判断で、1年間京都で臨床経験を積み、沖縄の基地に赴任する。その時点で赴任の通達を受けてから2年が経過していた。

1948年6月に京都を出立し、米軍輸送機の貨物室に便乗して沖縄の基地に降り立つ。それから1年半、エドに帰国命令が下される。上司のウィルはエドに「実はな、エド。あんたには、この春にも帰国命令が出る予定だったんだ。それが、二、三ヶ月早まっただけのことだよ。」と告げた。エドは「いや、違う。-事実上の強制送還だ」と内心で受けとめた。1950年1月末にエドは帰国する兵士たちと共に、定期便の貨物船で沖縄から去る。

このストーリーはエドが沖縄の基地に赴任し勤務した1年半の物語。エド自身が「互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった」人々と偶然を契機に深く交流をしたストーリーである。その人々がニシムイ美術村に住む画家たちである。その中でも、セイキチ・タイラと彼の妻、メグミとの相互信頼の深まりが描かれる。その一方で相互の間に意識・認識のズレが生ずる局面がある。それもまた彼等の友情の深まりにおいて重要な要素になっていく。

なぜ、エドが「事実上の強制送還だ」と内心判断したのか? その認識に至るプロセスがこのストーリーの一つのサブ・ストーリーになっているとも言える。

ストーリーの末尾に、次の文が記されている。

「七つの光りが、いっせいに、海に-船に向かって明滅している。輝きを放っている。

去ってゆく、私に向かって。」(p237)

「がらんとした甲板で、私は、ひとり、佇んでいた。布で包んだ二枚の絵を、しっかりと胸に抱きしめていた。どんな強い向かい風にも、飛ばされぬように。」(p238)

この2箇所の文に、エドとエドが巡りあった人々たちとの1年半の交流が凝縮していると、私は感じる。

このストーリーにはいくつものテーマがあるように思う。1948年6月から1949年にかけての1年半という期間の中でそれらが織りなされストーリーを構成していく。

「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった。」その意味を明らかにするというテーマが根幹にある。

エドとセイキチ・タイラたちとがある偶然で巡り合い、交流が深まる一方で思いの齟齬も発生する。だが、その中から友情が培われていく。互いの信頼が深まる。そして唐突な別れ。その人間関係の経緯を描く中で上記フレーズの意味が深まっていく。彼等の間には芸術の持つ力という重要な要因が関わっていた。

それは、沖縄でのエドの生き様。一方で、セイキチ・タイラとメグミの生き様を描くことでもある。

このメイン・ストーリーの流れに対し、私は次のようなサブ・テーマが織り込まれていると思う。これらによりメイン・ストーリーのプロセスでテーマの持つ意味が深まっていく。

1.戦後、琉球米軍政府の統治下におかれた沖縄。1948~1949年という時期を背景に沖縄の状況を多角的に描く。

焦土となっている状況。その中での沖縄住民の生活。基地と沖縄住民との関係。沖縄の自然の脅威(台風)。当時の復興状況。

中学・高校の「日本史」の授業-現代史-においてはたぶん触れられることない具体的な状況、事実の側面が関わっている。その史実を、知らないですませることがあってはならないと思う。原爆投下のその後の事実と同様に。

2.沖縄の基地に駐留する士官・兵士たちの当時の実態。その一側面を第34陸軍病院に勤務する精神科の軍医の視点から描く。

特に、士官・兵士に対して戦争がもたらす後遺症。

朝鮮戦争への予感が軍医チームの中で話題にされるのもリアルである。

3.沖縄人の気質。特に、生粋の沖縄の芸術家たちの意識を描く。

ニシムイ美術村の成り立ちの経緯も書き込まれる。

4.結婚を延期せざるを得なかったエドと婚約者との関係維持の経緯を描く。

エドの両親や婚約者がエドをサポートした状況。それがエドとニシムイ美術村の人々とのつながりに大きく関わって行く有り様。

エドが沖縄に赴任した直後、エドの両親が最新型の真っ赤なオープンカー、ポンティアック1948シルバーストリークを、「必需品」として送って来る。焦土と化している沖縄本土とのギャップが、認識という観点においてある意味で皮肉である。一方そこにある沖縄に対する両親の認識、当初のエドの認識と発想がおもしろい。

着任して二度目の休日に、基地外の世界の状況・実態を知らないエドが、同僚の精神科医ジョンとアランとともに、ドライブするため基地の外に出る。道に迷って、一つの坂道を上り切ったところで、小さな看板を目に止める。

「NISHIMUI ART VILLAGE」という表示。丘の上の狭い道を車に乗ったまま奥に入って行く。それがエドにとって「出会いようもない人々」との出会いとなる。

それが何を意味するか。その展開をお楽しみいただきたい。

戦後の直後における沖縄の状況を考える上でも、役に立つフィクションである。

ご一読ありがとうございます。

本書に関連して、関心事項をネット検索してみた。一覧にしておきたい。

玉那覇正吉 :「沖縄県立博物館・美術館」

玉那覇正吉(夫・画家)と吉子(妻) :「那覇市歴史博物館」

ニシムイ美術村 :ウィキペディア

美術村(ニシムイ美術村) :「那覇市観光資源データベース」

美術村跡(ビジュツムラアト) :「Monumennto」

戦後70年特別企画 ニシムイ ― 太陽のキャンバス ― :「沖縄県立博物館・美術館」

ニシムイの画家、玉那覇正吉の8ミリ映像 :「沖縄アーカイブ研究所」

【アメリカ】「ニシムイ美術村」作品展 「命への喜びを共有」:「沖縄新報」

沖縄、『太陽の棘』を歩きました :「旅と本とおしゃべりと」(goo blog)

摩文仁の丘 :「史跡夜話」

壺屋陶器事業協同組合 ホームページ

アーニーパイル国際劇場 :「那覇国際通り商店街」

米軍基地 :「沖縄県」

FAC6064那覇港湾施設

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらの本も読後印象を書いています。お読みいただけるとうれしいです。

『<あの絵>のまえで』 幻冬舎

『風神雷神 Jupiter, Aeolus』上・下 PHP

『たゆたえども沈まず』 幻冬舎

『アノニム』 角川書店

『サロメ』 文藝春秋

『デトロイト美術館の奇跡 DIA:A Portrait of Life』 新潮社

『暗幕のゲルニカ』 新潮社

『モダン The Modern』 文藝春秋

『楽園のカンヴァス』 新潮文庫

『翼をください Freedom in the Sky』 毎日新聞社

内表紙の続きに、「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった。」というスタンレー・スタインバーグの一文が引用されている。

読了後、末尾に「謝辞」が載っている。これを読み、上記引用文とこの小説、謝辞のつながりが理解できた。

この小説は、サンフランシスコ在住の精神科医、スタンレー・スタインバーグ博士と芸術家、玉那覇正吉をモデルにしてフィクションとして創作されたものだった。

スタンレー・スタインバーグは精神科医として1948年から1950年まで沖縄アメリカ陸軍基地に勤務した。その期間に、ニシムイ美術村の芸術家たちと交流し、自らニシムイ・コレクションをしたという。ニシムイ美術村に住んでいた芸術家たちの一人が玉那覇正吉だった。偶然の巡り合いから彼等の交流が始まる。紆余曲折を経て別れに至る。

著者はスタインバーグ博士との出会いが、この小説を生んだと語っている。

「別冊文藝春秋」の2012年11月号~2014年1月号に連載され、2014年4月に単行本、2016年11月に文庫本がそれぞれ出版されている。

サンフランシスコの「ゴールデン・ゲート国立保養地」の一部になる小高い丘の上に、エドワード・ウィルソン博士は精神科の診療所を開設した。それから14年、現在84歳の博士が、うららかな午後に、暖炉の上に掛けられた一枚の絵を眺めている場面から書き出される。エドワード・ウィルソンの現状とプロフィールが読者の中に形成される。

オフィスは書斎のような作りで、その部屋には生粋の沖縄生まれの画家たちの様々な作品が掛けてある。博士は12歳から油絵を始め、84歳の現在も続けている。24歳、医学修士号を取得直後に通達を受け、軍医として戦後間もない沖縄の基地に最初で最後の赴任をした。沖縄でオフィスに掛けてある絵の数々を描いた画家たちとの出会いがあった。

このストーリーは、エドワード・ウィルソンが午後のごく短い眠りに落ちる中での回想という形になっている。

エドワード・ウィルソン(以下、エドと略す)は、1946年5月、在沖縄アメリカ陸軍の従軍医任命の通達を受ける。スタンフォード大学医科大学院を卒業し、それと同時に結婚する約束をしていた婚約者がいるという状況で事態が急変する。任期終了まで結婚は延期。医学生としての在学中は徴兵を免除されていた。医学生の間に戦争は終わった。しかし、エドは卒業と同時に、軍の施設で研修を受け、軍医として赴任することになったのだ。上層部の判断で、1年間京都で臨床経験を積み、沖縄の基地に赴任する。その時点で赴任の通達を受けてから2年が経過していた。

1948年6月に京都を出立し、米軍輸送機の貨物室に便乗して沖縄の基地に降り立つ。それから1年半、エドに帰国命令が下される。上司のウィルはエドに「実はな、エド。あんたには、この春にも帰国命令が出る予定だったんだ。それが、二、三ヶ月早まっただけのことだよ。」と告げた。エドは「いや、違う。-事実上の強制送還だ」と内心で受けとめた。1950年1月末にエドは帰国する兵士たちと共に、定期便の貨物船で沖縄から去る。

このストーリーはエドが沖縄の基地に赴任し勤務した1年半の物語。エド自身が「互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった」人々と偶然を契機に深く交流をしたストーリーである。その人々がニシムイ美術村に住む画家たちである。その中でも、セイキチ・タイラと彼の妻、メグミとの相互信頼の深まりが描かれる。その一方で相互の間に意識・認識のズレが生ずる局面がある。それもまた彼等の友情の深まりにおいて重要な要素になっていく。

なぜ、エドが「事実上の強制送還だ」と内心判断したのか? その認識に至るプロセスがこのストーリーの一つのサブ・ストーリーになっているとも言える。

ストーリーの末尾に、次の文が記されている。

「七つの光りが、いっせいに、海に-船に向かって明滅している。輝きを放っている。

去ってゆく、私に向かって。」(p237)

「がらんとした甲板で、私は、ひとり、佇んでいた。布で包んだ二枚の絵を、しっかりと胸に抱きしめていた。どんな強い向かい風にも、飛ばされぬように。」(p238)

この2箇所の文に、エドとエドが巡りあった人々たちとの1年半の交流が凝縮していると、私は感じる。

このストーリーにはいくつものテーマがあるように思う。1948年6月から1949年にかけての1年半という期間の中でそれらが織りなされストーリーを構成していく。

「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった。」その意味を明らかにするというテーマが根幹にある。

エドとセイキチ・タイラたちとがある偶然で巡り合い、交流が深まる一方で思いの齟齬も発生する。だが、その中から友情が培われていく。互いの信頼が深まる。そして唐突な別れ。その人間関係の経緯を描く中で上記フレーズの意味が深まっていく。彼等の間には芸術の持つ力という重要な要因が関わっていた。

それは、沖縄でのエドの生き様。一方で、セイキチ・タイラとメグミの生き様を描くことでもある。

このメイン・ストーリーの流れに対し、私は次のようなサブ・テーマが織り込まれていると思う。これらによりメイン・ストーリーのプロセスでテーマの持つ意味が深まっていく。

1.戦後、琉球米軍政府の統治下におかれた沖縄。1948~1949年という時期を背景に沖縄の状況を多角的に描く。

焦土となっている状況。その中での沖縄住民の生活。基地と沖縄住民との関係。沖縄の自然の脅威(台風)。当時の復興状況。

中学・高校の「日本史」の授業-現代史-においてはたぶん触れられることない具体的な状況、事実の側面が関わっている。その史実を、知らないですませることがあってはならないと思う。原爆投下のその後の事実と同様に。

2.沖縄の基地に駐留する士官・兵士たちの当時の実態。その一側面を第34陸軍病院に勤務する精神科の軍医の視点から描く。

特に、士官・兵士に対して戦争がもたらす後遺症。

朝鮮戦争への予感が軍医チームの中で話題にされるのもリアルである。

3.沖縄人の気質。特に、生粋の沖縄の芸術家たちの意識を描く。

ニシムイ美術村の成り立ちの経緯も書き込まれる。

4.結婚を延期せざるを得なかったエドと婚約者との関係維持の経緯を描く。

エドの両親や婚約者がエドをサポートした状況。それがエドとニシムイ美術村の人々とのつながりに大きく関わって行く有り様。

エドが沖縄に赴任した直後、エドの両親が最新型の真っ赤なオープンカー、ポンティアック1948シルバーストリークを、「必需品」として送って来る。焦土と化している沖縄本土とのギャップが、認識という観点においてある意味で皮肉である。一方そこにある沖縄に対する両親の認識、当初のエドの認識と発想がおもしろい。

着任して二度目の休日に、基地外の世界の状況・実態を知らないエドが、同僚の精神科医ジョンとアランとともに、ドライブするため基地の外に出る。道に迷って、一つの坂道を上り切ったところで、小さな看板を目に止める。

「NISHIMUI ART VILLAGE」という表示。丘の上の狭い道を車に乗ったまま奥に入って行く。それがエドにとって「出会いようもない人々」との出会いとなる。

それが何を意味するか。その展開をお楽しみいただきたい。

戦後の直後における沖縄の状況を考える上でも、役に立つフィクションである。

ご一読ありがとうございます。

本書に関連して、関心事項をネット検索してみた。一覧にしておきたい。

玉那覇正吉 :「沖縄県立博物館・美術館」

玉那覇正吉(夫・画家)と吉子(妻) :「那覇市歴史博物館」

ニシムイ美術村 :ウィキペディア

美術村(ニシムイ美術村) :「那覇市観光資源データベース」

美術村跡(ビジュツムラアト) :「Monumennto」

戦後70年特別企画 ニシムイ ― 太陽のキャンバス ― :「沖縄県立博物館・美術館」

ニシムイの画家、玉那覇正吉の8ミリ映像 :「沖縄アーカイブ研究所」

【アメリカ】「ニシムイ美術村」作品展 「命への喜びを共有」:「沖縄新報」

沖縄、『太陽の棘』を歩きました :「旅と本とおしゃべりと」(goo blog)

摩文仁の丘 :「史跡夜話」

壺屋陶器事業協同組合 ホームページ

アーニーパイル国際劇場 :「那覇国際通り商店街」

米軍基地 :「沖縄県」

FAC6064那覇港湾施設

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらの本も読後印象を書いています。お読みいただけるとうれしいです。

『<あの絵>のまえで』 幻冬舎

『風神雷神 Jupiter, Aeolus』上・下 PHP

『たゆたえども沈まず』 幻冬舎

『アノニム』 角川書店

『サロメ』 文藝春秋

『デトロイト美術館の奇跡 DIA:A Portrait of Life』 新潮社

『暗幕のゲルニカ』 新潮社

『モダン The Modern』 文藝春秋

『楽園のカンヴァス』 新潮文庫

『翼をください Freedom in the Sky』 毎日新聞社