改訂しました。

午 ゴ・うま 十部

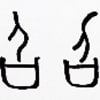

解字 甲骨文字と金文は臼に入れた穀物をつく棒状のきねの象形。杵(きね)の原字。甲骨文字で3種類、金文で大きく2種類に分かれる。字形の出典は、ネットの「漢典」と「漢字古今字資料庫」である。秦シン・舂ショウは穀物をつく形の字であるが、この甲骨文・金文も「きね」に同じ字形を用いている。字形は篆文(説文解字)で統一形になり、隷書(漢代)での変化をへて午になった。また、きね形の木器は願い事を祈る対象物としても用いられた。しかし、午は甲骨文字の段階から十二支の7番目の午(うま)に仮借カシャ(当て字)された。「きね」の意味は音符に残る。また、きね形は下の関連音符・御ギョの甲骨・金文でわかるように信仰対象物になっているので、「きね形の信仰対象物」のイメージもある。

十二支(「暮らし歳時記 十二支と方位」より)

意味 うま(午)。十二支の第7番目。 動物では馬。方位は南、時刻は昼の12時前後。「丙午ひのえうま」(五行説で丙は火の兄、午は南なので、この年には火災が多いとする。またこの年生れの女を嫌う迷信がある)「午前ゴゼン」「正午ショウゴ」「午後ゴゴ」「午睡ゴスイ」(昼寝)

イメージ

「仮借(当て字)」(午)

「きね」(杵)

「きね形の信仰対象物」(許・滸・忤)

音の変化 ゴ:午・忤 コ:滸 キョ:許 ショ:杵

きね

杵 ショ・きね 木部

① ②

②

①石臼で杵をつく(中国農村)http://dz.cppfoto.com/news/detail.aspx?id=1240 ②小さい杵(平取町二風谷アイヌ文化資料館所蔵)

解字 「木+午(きね)」の会意形声。午はもともとキネの意味であったが、干支のうま(午)に仮借カシャ(当て字)されたので、木をつけて本来の意味を表した。

意味 (1)きね(杵)。臼にいれた穀物などを搗く道具。「杵柄きねづか」(きねの柄)「杵臼ショキュウ」(きねとうす) (2)つち(槌)。物を打つ道具。きぬた(布を打つのに用いる台)のつち。「砧杵チンショ」(きぬたとそれを打つ槌) (3)「金剛杵コンゴウショ」(密教の金属製法具。中程がくびれ手で握り修法に用いる。手杵に似ることから杵がつく)

きね形の信仰対象物

許 キョ・コ・ゆるす・もと 言部

解字 「言(言葉)+午ゴ⇒キョ(きね形の信仰対象物)」 の会意形声。きね形へ願いの言葉をいう形。それによって神が聞きいれる意となる。のちに広く「ゆるす・みとめる」意となった。

意味 (1)ゆるす(許す)。聞き入れる。認める。「許可キョカ」「許容キョヨウ」 (2)(居キョ:いる、に通じ)いるところ。もと(許)。「何許いずこ」「何所許どこもと」(いずこ)(3)ほど。ばかり(許り)。~くらい。「許多あまた」(多いこと:引く手許多)

滸 コ・ほとり 氵部

解字 「氵(水)+許(許の意味②もと・ところ)」の会意形声。水に近いところ。

意味 ほとり(滸)。みぎわ。きし。「水滸スイコ」(水のほとり)「水滸伝スイコデン」(明代の中国で書かれた伝奇歴史小説。水のほとりの物語の意)

忤 ゴ・さからう 忄部

解字 「忄(こころ)+午(きね形の信仰対象物)」の会意形成。御ギョ(下記)の甲骨文と金文第一字は午形の信仰対象物に祈っている形。人に降りかかる災厄をふせぐ祈りで禦ギョ(ふせぐ)の原字とされる。忤ゴは災厄をふせぐために、災厄にさからう意味で用いる。

意味 (1)さからう(忤う)。=迕ゴ。=牾ゴ。「忤逆ゴギャク」(さからう)「忤視ゴシ」(にらみかえす)「乖忤カイゴ」(そむきさからう。食い違う)「忤耳ゴジ」(耳に忤(さから)う。聞きづらい。耳にすなおに入らない) (2)みだれる。くいちがう。「散忤サンゴ」

<紫色は常用漢字>

関連音符

御 ギョ・ゴ・おん 彳部

解字 甲骨文字はひざまずいた人が杵形の信仰対象物に祈っているかたち。人に降りかかる災厄をふせぐ祈りで禦ギョ(ふせぐ)の原字とされる。金文第1字は杵形の中央がへこんだタイプ。第二字は杵形の上部ふくらみが横斜めの「𠆢」に変化し、彳(ゆく)と止(あし:あるく)が付いた。「彳+止(あし)」は足で進む意であり、杵形の信仰対象物は貴人の動きを示す形に変化し、天子と諸侯の行為や所有物に添える敬語の意味になった。字形は金文の止が、篆文で杵形の下につき、現代字の御へと変化した。

なお、御の発音ギョは馬をあやつる馭ギョに通じ、金文の時代から馬や馬車をあやつる意や、その仕事をする官名などの意になっている。

意味 (1)天子と諸侯の行為や所有物にたいする敬語。「御幸ギョコウ・みゆき」(天子の外出。行幸)「御衣ギョイ」(天子の衣服)「御璽ギョジ」(天子の印)「御物ギョブツ」 (2)[国]おん(御)。お(御)。ご(御)。尊敬または丁寧の意を表す語。「御意向ごイコウ」「御菓子おカシ」「御社おんシャ」 (3)馬や馬車をあやつる。あやつり使いこなす。「御者ギョシャ」(①馬や馬車をあやつる人。②従者)「制御セイギョ」「統御トウギョ」 (4)官吏。「御史ギョシ」(中国の官名。時代により役割が異なる)「女御ニョウゴ」(女官) (5)ふせぐ。まもる。「防御ボウギョ」(=防禦)

イメージ

「ひざまずいて祈る」(御・禦)

「その他」(卸)

音符「御へ」

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

最新の画像[もっと見る]

-

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

-

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

5ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

5ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

5ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

5ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

5ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

5ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

5ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

5ヶ月前

-

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

「漢字の音符」カテゴリの最新記事

「goo blogサービス終了」についての対応

「goo blogサービス終了」についての対応 音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」 音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」

音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」 音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘...

音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘... 音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ...

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ... 音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ...

音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ... 音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」

音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」 音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「...

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「... 音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」 音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます