淵 エン <ふち>

淵(渕) エン・ふち 氵部

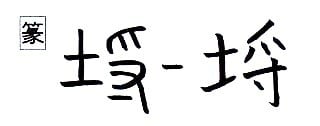

解字 甲骨文第一字は四角い囲いの中に水の流れを配しており、岸に囲まれた深い沼や湖をさす。第二字は水流の一つが囲いから出ており、川の流れがよどんで深いところを指す。金文は、流れの深いところをH印で表し、さらに水流を横につけた字。篆文はその変化した形。川や沼・湖の水がよどんで深いところをいう。渕は異体字で、新字体に準じて使われる。

意味 (1)ふち(淵)。川・沼・湖などの水の深くたまったところ。「深淵シンエン」(①ふかいふち。②奥深いところ)(2)深いさま。「淵玄エンゲン」(物事が奥深いこと)「淵識エンシキ」(奥深い知識)「淵源エンゲン」(物事のよってきたる深いみなもと。根源)(3)浮かび上がることのできない境遇。「絶望の淵ふちに沈む」

盥 カン <器の水で手をあらう>

盥 カン・たらい 皿部

解字 甲骨文は、皿(うつわ)の中に上から手をいれている形、点二つが水を表しているので、器の水で手をあらう意。金文・篆文は、「上からの両手+水+皿(うつわ)」の会意。皿(うつわ)に中の水に両手を入れ、手を洗うかたち。現代字は、両手の向きが下からの手に変わった盥カンとなった。たらいで手をあらう意。また、たらいの意ともなる。

意味 (1)あらう。手をあらう。すすぐ。「盥洗カンセン」(盥は手をあらう、洗は足をあらう意。手足をあらうこと)「盥沐カンモク」(盥は手をあらう、沐は髪をあらう。手や髪をあらうこと)「盥漱カンソウ」(手を洗い口をすすぐ。漱は口をすすぐ意)(2)たらい(盥)。てあらいの略。手や顔を洗う器。「盥回(たらいまわ)し」(①足で盥をまわす芸。②次々と物事を他へ送りまわすこと)(3)[国]たらい(盥)。洗濯をする器。「盥舟たらいぶね」

轡 ヒ <たづな・くつわ>

轡 ヒ・くつわ・たづな 糸部

轡(金属の丸い輪)と手綱

轡(金属の丸い輪)と手綱

解字 甲骨文は「叀セン(糸つむぎの道具)+三本の糸(つな)」の会意。叀センは糸をつむぐ紡錘車の形を表した字。これを手で回して縒りをかけて糸をつむぐのが専センで、転じて、もっぱら・ひとり占めの意がある。叀センも、この意味を持っており、「叀セン+三本の糸(つな)」は、三本のつな(綱)を、一人占めして操ること。綱の先の馬が省かれており、三頭立ての馬車を手綱であやつる意となる。金文は叀センの上部が少し変化した形。篆文は「糸+車+口+糸」の形になった。「車+口」は、叀センの変化形で、もっぱら(一人で操る)意、轡は二頭立ての馬車の手綱を持って馬を御する意で、たずな(手綱)の意味になる。また、手綱と馬の口にくわえさせる金具である、くつわを含めて言う。日本では、くつわだけに用いる。現代字は糸車糸の下に口がついた轡になった。

覚え方 車をひく馬の口にかませ、その両側からのびる二本の糸が、轡(くつわ)

意味 (1)たずな(轡)。手綱とも書く。馬のくつわに結び付け手にもって馬をあつかうつな。また、たづなとくつわ。「馬轡バヒ」(馬のたづな)(2)[国]くつわ(轡)。馬の口にくわえさせる金具。また、轡をかたどった紋所の名。「轡(くつわ)をならべる」(馬の首を一線にならべる)「轡掛くつわがかり」(馬の口のさけめ。口のわき)「轡紋くつわもん」(轡をかたどった丸に十字の紋)(4)人の口にかませるもの。「猿轡さるぐつわ」(声をたてないように口にかませる布)(5)「轡虫くつわむし」とは、キリギリス科の昆虫。ガチャガチャという鳴き声が馬の轡(くつわ)が触れ合って出る音に似ていることからいう。

<参考>

叀 セン ム部

解字 糸をつむぐ糸つむぎの道具をかたどった字。これに寸(て)を付けた字が専センになる。音符「専セン」を参照。

意味 (1)ひく。ひっかかる。(2)もっぱら。(=専)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

淵(渕) エン・ふち 氵部

解字 甲骨文第一字は四角い囲いの中に水の流れを配しており、岸に囲まれた深い沼や湖をさす。第二字は水流の一つが囲いから出ており、川の流れがよどんで深いところを指す。金文は、流れの深いところをH印で表し、さらに水流を横につけた字。篆文はその変化した形。川や沼・湖の水がよどんで深いところをいう。渕は異体字で、新字体に準じて使われる。

意味 (1)ふち(淵)。川・沼・湖などの水の深くたまったところ。「深淵シンエン」(①ふかいふち。②奥深いところ)(2)深いさま。「淵玄エンゲン」(物事が奥深いこと)「淵識エンシキ」(奥深い知識)「淵源エンゲン」(物事のよってきたる深いみなもと。根源)(3)浮かび上がることのできない境遇。「絶望の淵ふちに沈む」

盥 カン <器の水で手をあらう>

盥 カン・たらい 皿部

解字 甲骨文は、皿(うつわ)の中に上から手をいれている形、点二つが水を表しているので、器の水で手をあらう意。金文・篆文は、「上からの両手+水+皿(うつわ)」の会意。皿(うつわ)に中の水に両手を入れ、手を洗うかたち。現代字は、両手の向きが下からの手に変わった盥カンとなった。たらいで手をあらう意。また、たらいの意ともなる。

意味 (1)あらう。手をあらう。すすぐ。「盥洗カンセン」(盥は手をあらう、洗は足をあらう意。手足をあらうこと)「盥沐カンモク」(盥は手をあらう、沐は髪をあらう。手や髪をあらうこと)「盥漱カンソウ」(手を洗い口をすすぐ。漱は口をすすぐ意)(2)たらい(盥)。てあらいの略。手や顔を洗う器。「盥回(たらいまわ)し」(①足で盥をまわす芸。②次々と物事を他へ送りまわすこと)(3)[国]たらい(盥)。洗濯をする器。「盥舟たらいぶね」

轡 ヒ <たづな・くつわ>

轡 ヒ・くつわ・たづな 糸部

轡(金属の丸い輪)と手綱

轡(金属の丸い輪)と手綱解字 甲骨文は「叀セン(糸つむぎの道具)+三本の糸(つな)」の会意。叀センは糸をつむぐ紡錘車の形を表した字。これを手で回して縒りをかけて糸をつむぐのが専センで、転じて、もっぱら・ひとり占めの意がある。叀センも、この意味を持っており、「叀セン+三本の糸(つな)」は、三本のつな(綱)を、一人占めして操ること。綱の先の馬が省かれており、三頭立ての馬車を手綱であやつる意となる。金文は叀センの上部が少し変化した形。篆文は「糸+車+口+糸」の形になった。「車+口」は、叀センの変化形で、もっぱら(一人で操る)意、轡は二頭立ての馬車の手綱を持って馬を御する意で、たずな(手綱)の意味になる。また、手綱と馬の口にくわえさせる金具である、くつわを含めて言う。日本では、くつわだけに用いる。現代字は糸車糸の下に口がついた轡になった。

覚え方 車をひく馬の口にかませ、その両側からのびる二本の糸が、轡(くつわ)

意味 (1)たずな(轡)。手綱とも書く。馬のくつわに結び付け手にもって馬をあつかうつな。また、たづなとくつわ。「馬轡バヒ」(馬のたづな)(2)[国]くつわ(轡)。馬の口にくわえさせる金具。また、轡をかたどった紋所の名。「轡(くつわ)をならべる」(馬の首を一線にならべる)「轡掛くつわがかり」(馬の口のさけめ。口のわき)「轡紋くつわもん」(轡をかたどった丸に十字の紋)(4)人の口にかませるもの。「猿轡さるぐつわ」(声をたてないように口にかませる布)(5)「轡虫くつわむし」とは、キリギリス科の昆虫。ガチャガチャという鳴き声が馬の轡(くつわ)が触れ合って出る音に似ていることからいう。

<参考>

叀 セン ム部

解字 糸をつむぐ糸つむぎの道具をかたどった字。これに寸(て)を付けた字が専センになる。音符「専セン」を参照。

意味 (1)ひく。ひっかかる。(2)もっぱら。(=専)

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。