問題 □に上の漢字を入れてください。

(1)本性を□す

(2)喜びを□す

(3)本を□す

「アラワ-す」(他動詞)は、「あらは(あらわ)」の動詞形です。

「あらは」とは、内部にかくれているものが、むき出しになってるさまです。おおいかくすものがないさまで、①まる見え。②あきらか。③人目につく。④表立つ。などの意味です。

「アラワ-す」(他動詞)は、「あらは(あらわ)」の状態を動詞化したもので、

①(形・ようす・感情などを)表に出して示す。

② 書物を書いて世におくりだす。

③ 内部にかくれていたものが、あらわれる。

などの意味をもちます。

漢字字典で「あらわす」を引くと主なもので8字ありますが、今回は代表的な3つに限定して紹介します。

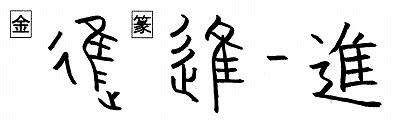

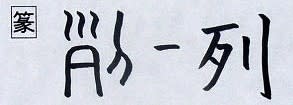

表 ヒョウ・おもて・あらわす・あらわれる 衣部

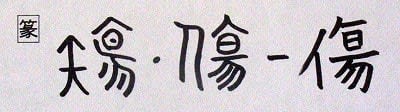

解字 篆文は「衣+毛」の会意で、毛が衣の上下を分けて入っている字です。意味は毛皮の衣。毛皮の衣は、毛のあるほうが表なので、「おもて」の意味を表します。現代字は衣の上部(亠+毛)が、龶に変化し、下部が衣あしとして残っています。

意味 (1)おもて(表)。うわべ。「表面ヒョウメン」「表裏ヒョウリ」 (2)あらわす(表す)。あらわれる(表れる)。「表現ヒョウゲン」「表彰ヒョウショウ」「表敬ヒョウケイ」 (3)しるし。めじるし。「表札ヒョウサツ」 (4)事柄が一目でわかるように整理したもの。「図表ズヒョウ」「年表ネンピョウ」

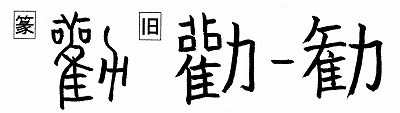

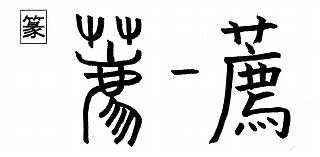

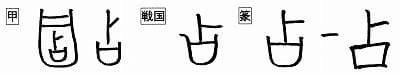

著 チョ・チャク・あらわす・いちじるしい 艸部

解字 著の解字は諸説があり、どれと決めがたい。以下は、諸説を参考にしたうえでの私見です。

著は「艸(くさ)+者ショ(多くのものが集まる)」の会意形声。者の甲骨文は「焚火+口」の形で、焚火のまわりに多くの人が集まって口々に話をする形。これに言をつけた諸ショ(もろもろ・多くの)の原字。著の本来の意味は草の繊維を織り合わせて(集めて)作られた布の衣で、転じて、衣を着る意。草の繊維から布を織り衣ができることから、多くの材料を集めてはっきりとした形が「あらわれる」意となる。日本では「いちじるしい」という訓になる。また、「あらわれる」から転じて、あらわす意となるが、この場合は文章を書きあらわす意味で用いる。なお、衣を着る意は、俗字である「着チャク」が受け持つようになった。著は成り立ちから言うと、箸チョの竹冠⇒艸に変化した字で、隷書(漢代)から見える比較的新しい字。

意味 (1)いちじるしい(著しい)。あらわれる。めだつ。「顕著ケンチョ」「著名チョメイ」 (2)あらわす(著わす)。書きあらわす。「著作チョサク」「著述チョジュツ」 (3)着る。着く。

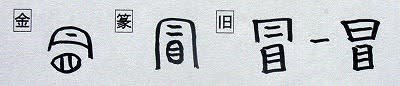

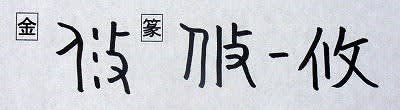

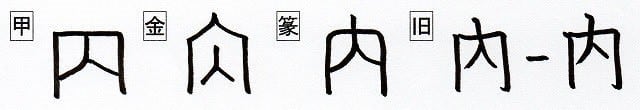

現 ゲン・あらわれる 玉部

色つやや肌理がさまざまな宝石・ウイキペディアより

色つやや肌理がさまざまな宝石・ウイキペディアより

解字 「王(玉)+見(みる)」の会意形声。人が玉(たま。宝玉)を見る形。玉は美しい石の総称であり宝石の意。宝石は地球内部の高温で圧縮されたマグマが地表に出てくる過程でできた鉱物のうち、質が硬く光沢が美しい石をいう。各種の宝石を見ると、その宝石に特有な色つやや肌理きめ(表面の細かい文様)が見えることから、(色つやや肌理が)あらわれる意となる。また、宝石を見ると、肌理や色つやが「まのあたりに、いま」あらわれる意ともなる。現世(この世)の意は仏教用語からきた。現の字は、楷書から現れた比較的新しい字。以前は見ケン・ゲンの字で、現の意味を表していた。例「彗星スイセイ東方に見(あらわ)る」「見金ゲンキン」(現金)「見任ゲンニン」(現任)

意味 (1)あらわれる(現れる)。あらわす。「出現シュツゲン」「表現ヒョウゲン」 (2)いま。まのあたり。「現在ゲンザイ」「現況ゲンキョウ」「現実ゲンジツ」 (3)うつつ。この世。「現世ゲンセ」「現身うつしみ」(現世の人の身)

<紫色は常用漢字>

問題と解答

(1)本性を□す

(2)喜びを□す

(3)本を□す

回答

(1)は、本性というかくれていたものが、あらわれる意ですから「現」です。

(2)は、人の感情である喜びをおもてに、あらわす意ですから「表」です。

(3)は、書物を書いて世におくりだす意ですから、「著」です。

(1)本性を□す

(2)喜びを□す

(3)本を□す

「アラワ-す」(他動詞)は、「あらは(あらわ)」の動詞形です。

「あらは」とは、内部にかくれているものが、むき出しになってるさまです。おおいかくすものがないさまで、①まる見え。②あきらか。③人目につく。④表立つ。などの意味です。

「アラワ-す」(他動詞)は、「あらは(あらわ)」の状態を動詞化したもので、

①(形・ようす・感情などを)表に出して示す。

② 書物を書いて世におくりだす。

③ 内部にかくれていたものが、あらわれる。

などの意味をもちます。

漢字字典で「あらわす」を引くと主なもので8字ありますが、今回は代表的な3つに限定して紹介します。

表 ヒョウ・おもて・あらわす・あらわれる 衣部

解字 篆文は「衣+毛」の会意で、毛が衣の上下を分けて入っている字です。意味は毛皮の衣。毛皮の衣は、毛のあるほうが表なので、「おもて」の意味を表します。現代字は衣の上部(亠+毛)が、龶に変化し、下部が衣あしとして残っています。

意味 (1)おもて(表)。うわべ。「表面ヒョウメン」「表裏ヒョウリ」 (2)あらわす(表す)。あらわれる(表れる)。「表現ヒョウゲン」「表彰ヒョウショウ」「表敬ヒョウケイ」 (3)しるし。めじるし。「表札ヒョウサツ」 (4)事柄が一目でわかるように整理したもの。「図表ズヒョウ」「年表ネンピョウ」

著 チョ・チャク・あらわす・いちじるしい 艸部

解字 著の解字は諸説があり、どれと決めがたい。以下は、諸説を参考にしたうえでの私見です。

著は「艸(くさ)+者ショ(多くのものが集まる)」の会意形声。者の甲骨文は「焚火+口」の形で、焚火のまわりに多くの人が集まって口々に話をする形。これに言をつけた諸ショ(もろもろ・多くの)の原字。著の本来の意味は草の繊維を織り合わせて(集めて)作られた布の衣で、転じて、衣を着る意。草の繊維から布を織り衣ができることから、多くの材料を集めてはっきりとした形が「あらわれる」意となる。日本では「いちじるしい」という訓になる。また、「あらわれる」から転じて、あらわす意となるが、この場合は文章を書きあらわす意味で用いる。なお、衣を着る意は、俗字である「着チャク」が受け持つようになった。著は成り立ちから言うと、箸チョの竹冠⇒艸に変化した字で、隷書(漢代)から見える比較的新しい字。

意味 (1)いちじるしい(著しい)。あらわれる。めだつ。「顕著ケンチョ」「著名チョメイ」 (2)あらわす(著わす)。書きあらわす。「著作チョサク」「著述チョジュツ」 (3)着る。着く。

現 ゲン・あらわれる 玉部

色つやや肌理がさまざまな宝石・ウイキペディアより

色つやや肌理がさまざまな宝石・ウイキペディアより解字 「王(玉)+見(みる)」の会意形声。人が玉(たま。宝玉)を見る形。玉は美しい石の総称であり宝石の意。宝石は地球内部の高温で圧縮されたマグマが地表に出てくる過程でできた鉱物のうち、質が硬く光沢が美しい石をいう。各種の宝石を見ると、その宝石に特有な色つやや肌理きめ(表面の細かい文様)が見えることから、(色つやや肌理が)あらわれる意となる。また、宝石を見ると、肌理や色つやが「まのあたりに、いま」あらわれる意ともなる。現世(この世)の意は仏教用語からきた。現の字は、楷書から現れた比較的新しい字。以前は見ケン・ゲンの字で、現の意味を表していた。例「彗星スイセイ東方に見(あらわ)る」「見金ゲンキン」(現金)「見任ゲンニン」(現任)

意味 (1)あらわれる(現れる)。あらわす。「出現シュツゲン」「表現ヒョウゲン」 (2)いま。まのあたり。「現在ゲンザイ」「現況ゲンキョウ」「現実ゲンジツ」 (3)うつつ。この世。「現世ゲンセ」「現身うつしみ」(現世の人の身)

<紫色は常用漢字>

問題と解答

(1)本性を□す

(2)喜びを□す

(3)本を□す

回答

(1)は、本性というかくれていたものが、あらわれる意ですから「現」です。

(2)は、人の感情である喜びをおもてに、あらわす意ですから「表」です。

(3)は、書物を書いて世におくりだす意ですから、「著」です。